IDEスクエア

コラム

第35回 カップルの同意を前提に少子化を考える

PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/00051515

2019年12月

(3,511字)

今回紹介する研究

Doepke, Matthias and Fabian Kindermann. "Bargaining over babies: Theory, evidence, and policy implications." American Economic Review, 109.9 (2019): 3264-3306.

多くの国で出生率の低下が問題視されている。女性の労働参加率が高まる一方で、働きながら育児をすることが難しいために、子どもを持たないことを選ぶ家計が増えているためだ。このため、育児休業や保育サービスへの補助金など、多くの政府が就労と育児を両立させるための政策を実施している。本論文は、子どもを持つ場合はカップルの両名が同意しなくてはならないことを前提に、これらの政策効果を理解する道具を提供している。なお、本論文では、分析対象が異性カップルに限定されている。

経済学の文献では、女性の育児負担が重いために出生率が低迷していると指摘されてきた。しかし、なぜ女性の育児負担が重いのか(男性の育児負担は軽いのか)、女性の育児負担が現在よりも重かった昔はなぜ出生率が低迷しなかったのかなど、疑問は残る。カップル内で女性と男性が相互に交渉して子どもを持つことに同意するプロセスを示し、育児負担が重いために女性が同意しない可能性を理論として示した本論文は、こうした問いに答えることができる。

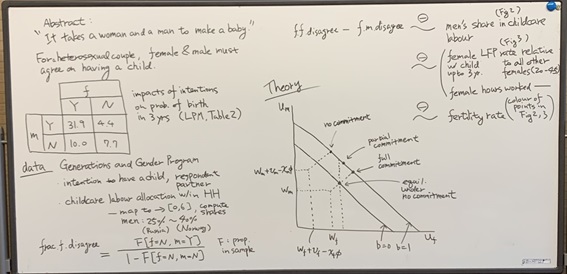

理論モデルを作る前に、著者たちは出生に関する先進国19カ国のデータ(Generations and Gender Program data)を用いて、国レヴェルの傾向把握から、女性の育児負担率が高いと出生率が低いこと、女性の育児負担率が高いと子どもを持つことに対する女性の拒否率も高いこと、また、親になったときに女性の労働参加率が減る国ほど女性の拒否率が高いことを示す。負担が重いほど子どもを持つ女性が働くことは難しく、子どもを持つことに同意しない女性が増え、出生率は低くなる。実際の出生行動でも、男性よりも女性の拒否が出生への影響が大きい。このことから、育児負担率の高さから女性が出産を拒否することを組み込んだ交渉ゲームのモデルを作る。

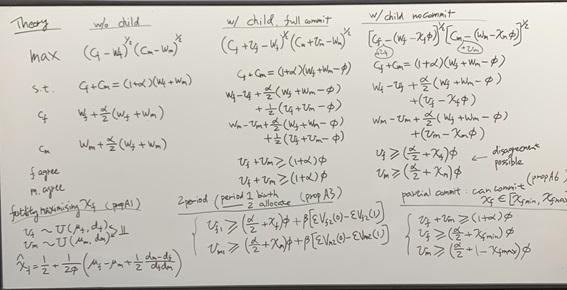

モデルでは、子どもから得られる幸福度(子ども効用)を消費に換算し、育児の費用も消費の減少として計上する。さらに、カップルで生活すれば支出を節約できるので、それぞれの所得合計額以上に消費が増えることも想定する。思いやりなどを考慮しないこの理論モデルでは、増えた分を単身時所得の多寡に応じてドライに分けるため、カップルだけのときの両者の消費額はそれぞれの単身時所得が決める。子どもを持つか決めるとき、両者の関心事は「カップルだけのときの自分の消費+自分の子ども効用―自分の育児費用」(「子どもがいるときの自分の消費」)である。両者は自分の消費額を高めるよう相手と交渉するが、交渉がまとまらないと子どもは持たずにカップルだけの生活のままになり、消費もカップルだけのときの自分の消費になる。この設定の場合、子どもがいるときの自分の消費額がカップルだけのときを上回れば、子どもを持つことに同意するだろう。ただし、夫だけ上回っても、子どもがいるときの妻の消費額がカップルだけのときを上回らなければ、妻は子どもを持つことに同意しない。逆もまた然りである。大事なのは、両者ともに上回って初めて、カップルが子どもを持つようになることである。モデルでは不妊の可能性はないと想定されている。

女性が子どもを持つことに同意しない原因は、社会ではデフォルトで女性による育児が期待されていて、消費が減ることを懸念する女性に対して男性が自分も育児を負担すると約束しても、その約束を敢えて守ると期待できないからである。「もっと育児負担する」と男性が女性に約束しても、ひとたび子どもを持つと、「周囲と同じくらいで良い」と約束を反故にするかもしれない。もしくは、「育児は女性がするにしても育児で犠牲にした所得を自分の所得から渡すよ」と男性が約束しても、子どもを持ってしまえば、「周囲はそんなことしていない」と約束を反故にするかもしれない。いずれのケースでも、子どもを持つことに同意すれば、育児負担で女性の所得は激減する。ひとたび収入が激減すれば、女性は単身時所得が減って逃げ場もなくなり、男性の言いなりになってしまう。男性としても、約束を反故にしないことを子どもを持つ前に保証する術がないので、説得力がない。よって、女性は重い育児負担を想定して子どもを持つことに同意しない。男性の約束を縛ることができない以上、女性の育児負担に関する社会通念が変わることなしには、出生率を高めることは難しい。

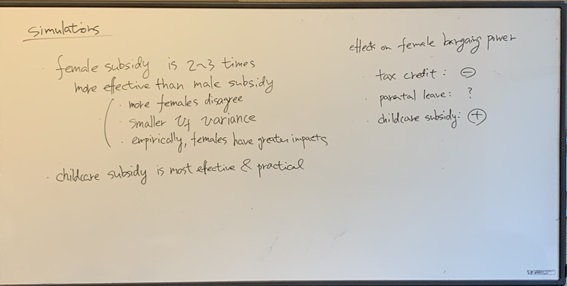

こうした交渉を組み込んだうえで、著者たちは、税控除、育児休業、保育サービス割引など、実際の育児支援政策の効果をシミュレーションを使って検討する。ここでの強みは、政策がそれぞれの単身時所得に与える影響を考慮して効果を計算していることだ。税控除は税率引き下げが多いことから、男性の平均賃金が高い現状では男性の単身時所得を女性よりも多く増やす。よって、女性の同意を取り付けるまでに至らない。日本で政策の主眼となっている育児休業は、女性の復職後の所得が元に戻らない限り、出産を増やす効果が限定的だ。妊婦検診や出産に医療保険が利かないなどは、健康を害して女性の単身時所得を毀損する可能性があるので、出生率低迷の一因 になっている。一方、出産一時金は不十分ながら影響を緩和する手段だ。幼児教育・保育の無償化は出産を増やす潜在性がある。企業主導型でしばしば問題視されているような質の低い保育ではなく、さらに、待機なく希望する園に入ることができるならば、の話だが。働き方改革で進められているテレワークは時間を生み出すが、女性と男性の単身時所得がどう変わるか分からないので、出生への効果は不透明だ。理論からすれば、女性が同じ仕事を継続できることが出生率を増やすため、育児休業、医療費補助、幼児教育・保育の無償化、テレワークのすべてが相互に補完しつつ効果を期待できるはずだ。しかし、現状では育児負担軽減の中核といえる幼児教育・保育の無償化に質や利用可能性の難点があり、実効性をもたないのが残念である。

モデルの解釈は以下のとおりである。女性の就業が増え、より高い所得を稼ぐようになっているからこそ、不平等な育児負担によって自分ばかりが消費を減らすことに女性が抵抗している。昔の女性の所得は今よりも低かったので、育児負担による消費目減りも小さく、出生率を減らさなかった。男性が育児負担しないままなのは、社会通念としてそのままでも罰せられないからである。女性の職場近くに引っ越しして女性の時間を生み出すなど、子どもを持つ前に男性が約束にコミットする手段は若干ながらある。現実には、約束を一部守るような交渉解が実現している、というのがモデルの現実理解である。

途上国では、家庭内別居ですら保証されていないこともあり、子どもを持たないための選択肢が女性には乏しい。過度の育児負担の下では、女性の健康に加えて、子どもの早期発達に与える影響と貧困の再生産も懸念される。両者の同意に基づく出生を促すには、経口避妊薬の補助、家庭内ジェンダー暴力の摘発・訴追・罰則強化、再犯者の監視通報強化、暴力被害者の保護強化など、女性の拒否権を保証する介入が考えられる。また、女性の賃金が伸びれば、物理的な別居が可能になって、その一歩手前の拒否権行使も可能になるかもしれない。途上国に適用する場合には、本論文の前提を抜本的に見直して理論を作りなおす必要があるだろう。

著者プロフィール

伊藤 成朗(いとうせいろう) アジア経済研究所 開発研究センター、ミクロ経済分析グループ長。博士(経済学)。専門は開発経済学、応用ミクロ経済学、応用時系列分析。最近の著作に"The effects of sex work regulation on health and well-being of sex workers: Evidence from Senegal"(Aurélia Lépine, Carole Treibichと共著、Health Economics, vol.27, issue 11, 2018: 1627-1652)、主な著作に「開発ミクロ経済学」(『進化する経済学の実証分析』 経済セミナー増刊、日本評論社、2016年)など。

- 第1回 途上国ではなぜ加齢に伴う賃金上昇が小さいのか?

- 第2回 男児選好はインドの子供たちの発育阻害を説明できるか

- 第3回 子供支援で希望を育む

- 第4回 後退する民主主義

- 第5回 しつけは誰が?――自然実験としての王国建設とその帰結

- 第6回 途上国の労働市場で紹介が頻繁に利用されるのはなぜか

- 第7回 絶対的貧困線を真面目に測り直す――1日1.9ドルではない

- 第8回 労働移動の障壁がなくなれば一国の生産性はどの程度向上するのか

- 第9回 科学の世界の「えこひいき」――社会的紐帯とエリート研究者の選出

- 第10回 妻の財産権の保障がHIV感染率を引き下げるのか

- 第11回 飲酒による早期児童発達障害と格差の継続――やってはいけない実験を探す

- 第12回 長期志向の起源は農業にあり

- 第13回 その選択、最適ですか?――通勤・通学路とロンドン地下鉄ストライキが示す習慣の合理性

- 第14回 貧困者向け雇用政策を問い直す

- 第15回 妻(夫)がどれだけお金を使っているか、ついでに二人の「愛」も測ります

- 第16回 先読みして行動していますか?――米連邦議会上院議員の投票行動とその戦略性

- 第17回 保険加入率を高めるための発想の転換

- 第18回 いつ、どこで「国家」は生まれるか?――コンゴ戦争と定住武装集団による「建国」

- 第19回 婚資の慣習は女子教育を引き上げるか

- 第20回 産まれる前からの格差――胎内ショックの影響

- 第21回 貧困層が貯蓄を増やすには?――社会的紐帯と評判

- 第22回 農業技術普及のキーパーソンは「普通の人」

- 第23回 勤務地の希望を叶えて公務員のやる気を引き出す

- 第24回 信頼できる国はどこですか?

- 第25回 なぜ経済抗議運動に参加するのか――2010年代アフリカ諸国の分析

- 第26回 景気と経済成長が出生率に与える影響

- 第27回 消費者すべてが税務調査官だったら――ブラジル、サンパウロ州の脱税防止策

- 第28回 最低賃金引き上げの影響(その1) アメリカでは雇用が減らないらしい

- 第29回 禁酒にコミットしますか?

- 第30回 通信の高速化が雇用創出を促す―― アフリカ大陸への海底ケーブル敷設の事例

- 第31回 最低賃金引き上げの影響(その2)ハンガリーでは労働費用増の4分の3を消費者が負担したらしい

- 第32回 友達だけに「こっそり」やさしくしますか? 国際制度の本質

- 第33回 モラルに訴える――インドネシア、延滞債権回収実験とその効果

- 第34回 「コネ」による官僚の人事決定とその働きぶりへの影響――大英帝国、植民地総督に学ぶ

- 第35回 カップルの同意を前提に少子化を考える

- 第36回 携帯電話の普及が競争と企業成長の号砲を鳴らす――インド・ケーララ州の小舟製造業小史

- 第37回 一夫多妻制――ライバル関係が出生率を上げる

- 第38回 イベント研究の新しい推計方法――もう、プリ・トレンドがあると推計できない、ではない

- 第39回 伝統的な統治が住民に利益をもたらす――メキシコ・オアハカ州での公共財の供給

- 第40回 なぜ勉強をさぼるのか? 仲間内の評判が及ぼす影響

- 第41回 戦争は増えているのか、減っているのか?

- 第42回 安く買って、高く売れ!

- 第43回 家族が倒れたから薬でも飲むとするか――頑固な健康習慣が変わるとき

- 第44回 知識の方が長持ちする――戦後イタリア企業家への技術移転小史

- 第45回 失われた都市を求めて――青銅器時代の商人と交易の記録から

- 第46回 暑すぎると働けない!? 気温が労働生産性に及ぼす影響

- 第47回 最低賃金引き上げの影響(その3)アメリカでは(皮肉にも)人種分断が人種間所得格差の解消に役立ったらしい

- 第48回 民主主義の価値と党派的な利益、どっちを選ぶ?――権力者による民主主義の侵食を支える人々の行動

- 第49回 経済的ショックと児童婚――ダウリーと婚資の慣習による違い

- 第50回 セックスワーク犯罪化――禁止する意味はあるのか?

- 第51回 妻が外で働くことに賛成だけど、周りは反対だろうから働かせない

- 第52回 競争は誰を利するのか? 大企業だけが成長し、労働分配率は下がった

- 第53回 農業技術普及のメカニズムは「複雑」

- 第54回 女の子は数学が苦手?――教師のアンコンシャス・バイアスの影響

- 第55回 マクロ・ショックの測り方――バーティクのインスピレーションの完成形

- 第56回 女性の学歴と結婚――大卒女性ほど結婚し子どもを産む⁉

- 第57回 政治分断の需給分析――有権者と政党はどう変わったのか

- 第58回 賄賂が決め手――採用における汚職と配分の効率性

- 第59回 いるはずの女性がいない――中国の土地改革の影響

- 第60回 貧すれば鋭する?

- 第61回 貿易自由化ショックとキャリア再建の男女格差――仕事か出産か

- 第62回 最低賃金引き上げの影響(その4)――途上国へのヒントになるか? ドイツでは再雇用によって雇用が減らなかったらしい

- 第63回 貧困からの脱出――はじめの一歩を大きく

- 第64回 大学進学には数学よりも国語の学力が役立つ――50万人のデータから分かったこと

- 第65回 インドで女性の労働参加を促す――経済的自律とジェンダー規範

- 第66回 所得が中位以上の家庭から保育園に通うと知的発達が抑えられます――イタリア・ボローニャ市の場合

- 第67回 男女の賃金格差の要因 その1──女性は賃金交渉が好きでない

- 第68回 男女の賃金格差の要因 その2――セクハラが格差を広げる

- 第69回 ジェンダー教育は役に立つのか

- 第70回 なぜ病院へ行かないのか?──植民地期の組織的医療活動と現代アフリカの医療不信

- 第71回 貧困層向け現金給付政策の波及効果

- 第72回 社会的排除の遺産──コロンビア、ハンセン病患者の子孫が示す身内愛

- 第73回 家庭から子どもに伝わる遺伝子以外のもの──遺伝対環境論争への一石

- 第74回 チーフは救世主? コンゴ民主共和国での徴税実験と歳入への効果

- 第75回 権威主義体制の不意を突く──スーダンの反体制運動における戦術の革新

- 第76回 紛争での性暴力はどういう場合に起こりやすいのか?

- 第77回 最低賃金引き上げの影響(その5) ブラジルでは賃金格差が縮小し雇用も減らなかったが……

- 第78回 なぜ売買契約書を作成しないのか? コンゴ民主共和国における訪問販売実験

- 第79回 国際的な監視圧力は製造業の労働環境を改善するか? バングラデシュのラナ・プラザ崩壊のその後

- 第80回 民主化で差別が強化される?――インドネシアの公務員昇進にみるアイデンティティの政治化

- 第81回 バングラデシュのラナ・プラザ崩壊のその後(2)――事故に見舞われた工場に発注をかけていたアパレル小売企業は、事故とどう向き合ったのか?

- 第82回 児童婚撲滅プログラムの効果

- 第83回 公的初等教育の普及、それは国民を飼い慣らす道具──内戦による権力者の認識変化と政策転換

- 第84回 先生それPハクです──なぜ実証研究の結果はいつも「効果あり」なのか?

- 第85回 教育の役割──教科書は国籍アイデンティティ形成に寄与するのか

- 第86回 解放の甘い一歩

- 第87回 途上国の医療・健康の改善のカギは「量」か「質」か

- 第88回 人種扇動的レトリックの使用と国家の安定性──ドナルド・トランプの政治集会が黒人差別に与えた影響

- 第89回 都合が良ければ「民主的」、そうでなければ「非民主的」──政治的行動に対する知覚バイアスを探る

- 第90回 融資金を夫から遠ざけることができたらマイクロファイナンスの効果が大きくなるかもしれない

- 第91回 インドのグラム・パンチャーヤトから学ぶ地方自治体の規模が公共財供給に与える影響

- 第92回 ルールにはルールを──シナリオ実験が示す社会規範を形成する法律の力

- 第93回 産まれたらすぐ現金給付を

- 第94回 売買春市場から人身売買をなくすことのできる規制とは?

- 第95回 少数民族政党が民主主義を守るとき

- 第96回 バングラデシュのラナ・プラザ崩壊のその後(3)――途上国で労働法制の実効性を高めるには?

- 第97回 目に見える汚職は氷山の一角――コンゴ民主共和国、交通警察内部の汚職システム

- 第98回 石油の採掘権は誰の手に?地元企業 vs. 多国籍企業

- 第99回 生成AI ―― 労働生産性への効果

- 第100回 統治できない地方議員たち―― インドの小規模都市に見る手続き知識の重要性

- 第101回 貿易アクセスへの断絶は社会を不安定化させるか?――清朝・大運河の閉鎖と騒乱

- 第102回 組織の成果を最大化する報酬体系をシエラレオネのコミュニティ保健プログラムから考える

- 第103回 最低賃金引き上げは低生産性労働者から高生産性労働者に雇い替えを促していた

- 第104回 教育で貧しい人ほど豊かになった――1980~2019年