IDEスクエア

コラム

第43回 家族が倒れたから薬でも飲むとするか――頑固な健康習慣が変わるとき

PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/00051712

2020年5月

(3,178字)

今回紹介する研究

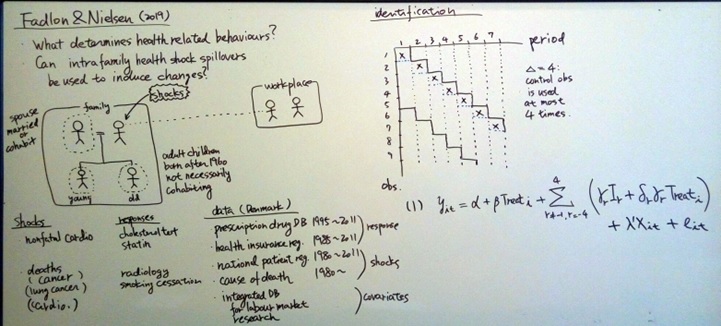

Fadlon, Itzik and Torben Heien Nielsen. "Family health behaviors." American Economic Review, 109.9 (2019): 3162-3191.

習慣を変えることの難しさは数多の研究で指摘されている。心理学者によれば、長期に慣れ親しんだ行動を変えるには、合理性に基づく意思の強さでなく、心理的仕掛け(ナッジ)でもなく、習慣(という無意識の行動)を難しくするのが有効だ。習慣の多くは環境や文脈に依存するため、これらが変わると無意識の行動も難しくなり、習慣を変えるきっかけになる1。

禁煙や予防薬の日常的服用もそうだ。頭では分かっていても、きっかけ無しには難しい。そのきっかけには、家族が身を以てリスクを示すのが効果的かもしれない。ファドロンとニールセンは、近親者が病を患ったり病死したりしたときに、配偶者や子どもが検査や予防を始めるか推計した。推計結果によれば、近親者への健康ショックは、その配偶者や子どもの健康行動を変えるきっかけとなり、なかには数年持続することもある。

著者たちが注目したのは心血管疾患である。予防薬のスタチンは高脂血症患者に予防的な常用が勧められている。近親者が突然心血管疾患を患うと、それがきっかけとなって配偶者や子どもがコレステロール値の検査をして、スタチンを服用するかもしれない。心血管疾患はいつ発症するのか予期できないので、数年のスパンでの発症のタイミングはほぼランダムと考えてよい。ならば、発症リスクが似ていて実際に近親者が発症した人と発症していない人の比較は、ランダム化比較試験(RCT)と同等の比較と考えられる。

著者たちは、疾患を発症した家計に対し、その翌年から数えて4年以内(=発症年を入れて5年以内)に発症する家計を比較している。発症家計を治療群とすると、5年以内に発症する家計は同等のリスクを抱える統御群になると考え、両者は発症のタイミングがランダムに変わっているだけというのが効果識別の仮定である。さらに、時系列的な変化を見るために、二重差分(DID)推計値によって(発症年を入れた)5年先までの効果を計測している。二重差分推計に必要な共通トレンドの仮定は、発症以前については成立することを確認している(頑健性チェックの一環として、5年以内という範囲を3年から7年に変えても、結果が変わらないことを確認している。どうせなら治療群と統御群が最も同質と期待できる2年も検討してほしいが、結果が大きく変わることはないのであろう)。

研究対象となったデンマークは国民皆保険であるため、心血管疾患を含む多くの医療行為が政府の行政データに記録される。著者たちの用いたデータはデンマーク全国民を対象にした6つの行政データである。処方箋データベース、医療保険記録、来院・入院患者記録、死亡登録に加え、労働研究統合データで、いずれも1980年代から2011年までの全国民全件を総覧できる。以前にも、胎内ショックにより成人時の精神疾患が増えるというスウェーデンの行政データを使った研究を紹介した(途上国研究の最先端 第20回「産まれる前からの格差」)が、本論文も福祉国家が研究向けに行政データを提供すると、驚異的な情報源となることを体現する研究である。

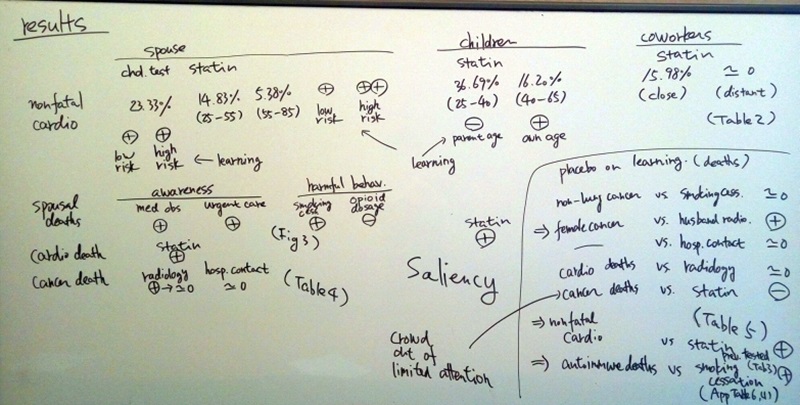

近親者が心血管疾患を発症すると、その配偶者がコレステロール量検査をする確率が増え、さらに、配偶者や子ども(25歳以上)がスタチン服用を開始する確率が高まる。職場における関係性が近い同僚も、スタチン服用を開始する確率が高まる。心血管疾患に限られず近親者が病死する場合には、配偶者は医療サービスを受ける頻度を増やし、禁煙補助薬の処方を受け中毒性のある鎮痛剤処方量を減らすが、これらは数年のスパンで持続するために健康習慣が変わったことが示唆される。

興味深いことに、行動変化の内容は合理的なものだけでなく非合理的なものも含む。よって、行動変化の原因としては、合理的な「学習」に限定されない、「目立った事象(saliency)への感覚的な対応」という解釈が成り立つ。このため、学習は限定的だと著者たちは述べる(細かな点だが、合理的な反応をしている人と非合理的な反応をしている人は同じとは限らないので、合理的な反応をする人と非合理的な反応をする人が混在していると解釈すべきかもしれない)。

合理的な行動変化とは具体的には以下である。心血管疾患を発症すると、患者の子どもは、疾患を発症した親の年齢が若いほど、自分の年齢が高いほど、スタチン服用確率が高まる。心血管疾患が死亡に至ると、配偶者も子どももスタチン服用確率が高まる。癌による死亡では、配偶者は放射線科を受診する確率が高まる。これらはすべて近親者への健康ショックによって自らの健康リスクの認識を改めた行動、つまり、学習の結果と解釈できる。

なお、心血管疾患がスタチン服用、癌死亡が放射線科受診というように、学習は疾患と同じ診療科でのみ発揮されたという意味で領域限定的であり、診療科を越えた行動変化はなかった。お見舞いなどで病院が身近になったという環境変化が原因ではない。このため、環境変化によって習慣が変わるという、冒頭の心理学者の考えた経路が今回は働かなかったと示唆される。診療科を越えた反応(が無いこと)は、すべての症例が記録された膨大な行政データを活用したからこそ確認できた。特定の結果を追究するRCTからは得られないタイプの知見といえる。

非合理的な行動変化とは以下である。婦人科系癌による死亡で夫の放射線科受診確率が増えたり、コレステロール量検査済みで自らのリスクを知っている人が配偶者の心血管疾患発症後にスタチン服用を開始したり、自己免疫疾患による死亡後に配偶者が免疫系疾患と無縁な禁煙補助薬の処方を受けたり、癌による死亡が配偶者のスタチン服用を減らしたり、などである。これらは健康ショックから論理的に導かれる予防行動ではなく、むしろ、非合理的な反応である。

健康習慣は非合理的なまでに変更されないもので、変更されるのは周囲の誰かが実際に病気になったときだ、という知見は、政策立案の仕方に重くのしかかる。高リスク・グループに危険性を数字で示してもダメで、近しい誰かが病を患うという、いつ起こるか分からない「冷や水」の利用が導かれるためである。著者たちは、患者だけでなくその近親者にも検査や治療を推奨し、拒否するにはオプト・アウトしなくてはいけない制度設計を提案している。

行動変化を促すのは難しい。その行動が病気の恐怖や検査・治療の負担を伴うならば尚更である。本論文で示された目立った事象への感覚的反応は、目的意識を伴った合理的行動ではなく、非合理的な反応である。行動開始に役立つならば、非合理的な反応を利用することも現実的な対策なのかもしれない。

著者プロフィール

伊藤成朗(いとうせいろう) アジア経済研究所 開発研究センター、ミクロ経済分析グループ長。博士(経済学)。専門は開発経済学、応用ミクロ経済学、応用時系列分析。最近の著作に"The effect of sex work regulation on health and well-being of sex workers: Evidence from Senegal." (Aurélia Lépine, Carole Treibichと共著、Health Economics, 2018, 27(11): 1627-1652)、主な著作に「開発ミクロ経済学」(『進化する経済学の実証分析』 経済セミナー増刊、日本評論社、2016年)など。

注

- Wendy Wood, Good habits, bad habits: The science of making positive changes that stick, Farrar, Straus and Giroux, 2019.

- 第1回 途上国ではなぜ加齢に伴う賃金上昇が小さいのか?

- 第2回 男児選好はインドの子供たちの発育阻害を説明できるか

- 第3回 子供支援で希望を育む

- 第4回 後退する民主主義

- 第5回 しつけは誰が?――自然実験としての王国建設とその帰結

- 第6回 途上国の労働市場で紹介が頻繁に利用されるのはなぜか

- 第7回 絶対的貧困線を真面目に測り直す――1日1.9ドルではない

- 第8回 労働移動の障壁がなくなれば一国の生産性はどの程度向上するのか

- 第9回 科学の世界の「えこひいき」――社会的紐帯とエリート研究者の選出

- 第10回 妻の財産権の保障がHIV感染率を引き下げるのか

- 第11回 飲酒による早期児童発達障害と格差の継続――やってはいけない実験を探す

- 第12回 長期志向の起源は農業にあり

- 第13回 その選択、最適ですか?――通勤・通学路とロンドン地下鉄ストライキが示す習慣の合理性

- 第14回 貧困者向け雇用政策を問い直す

- 第15回 妻(夫)がどれだけお金を使っているか、ついでに二人の「愛」も測ります

- 第16回 先読みして行動していますか?――米連邦議会上院議員の投票行動とその戦略性

- 第17回 保険加入率を高めるための発想の転換

- 第18回 いつ、どこで「国家」は生まれるか?――コンゴ戦争と定住武装集団による「建国」

- 第19回 婚資の慣習は女子教育を引き上げるか

- 第20回 産まれる前からの格差――胎内ショックの影響

- 第21回 貧困層が貯蓄を増やすには?――社会的紐帯と評判

- 第22回 農業技術普及のキーパーソンは「普通の人」

- 第23回 勤務地の希望を叶えて公務員のやる気を引き出す

- 第24回 信頼できる国はどこですか?

- 第25回 なぜ経済抗議運動に参加するのか――2010年代アフリカ諸国の分析

- 第26回 景気と経済成長が出生率に与える影響

- 第27回 消費者すべてが税務調査官だったら――ブラジル、サンパウロ州の脱税防止策

- 第28回 最低賃金引き上げの影響(その1) アメリカでは雇用が減らないらしい

- 第29回 禁酒にコミットしますか?

- 第30回 通信の高速化が雇用創出を促す―― アフリカ大陸への海底ケーブル敷設の事例

- 第31回 最低賃金引き上げの影響(その2)ハンガリーでは労働費用増の4分の3を消費者が負担したらしい

- 第32回 友達だけに「こっそり」やさしくしますか? 国際制度の本質

- 第33回 モラルに訴える――インドネシア、延滞債権回収実験とその効果

- 第34回 「コネ」による官僚の人事決定とその働きぶりへの影響――大英帝国、植民地総督に学ぶ

- 第35回 カップルの同意を前提に少子化を考える

- 第36回 携帯電話の普及が競争と企業成長の号砲を鳴らす――インド・ケーララ州の小舟製造業小史

- 第37回 一夫多妻制――ライバル関係が出生率を上げる

- 第38回 イベント研究の新しい推計方法――もう、プリ・トレンドがあると推計できない、ではない

- 第39回 伝統的な統治が住民に利益をもたらす――メキシコ・オアハカ州での公共財の供給

- 第40回 なぜ勉強をさぼるのか? 仲間内の評判が及ぼす影響

- 第41回 戦争は増えているのか、減っているのか?

- 第42回 安く買って、高く売れ!

- 第43回 家族が倒れたから薬でも飲むとするか――頑固な健康習慣が変わるとき

- 第44回 知識の方が長持ちする――戦後イタリア企業家への技術移転小史

- 第45回 失われた都市を求めて――青銅器時代の商人と交易の記録から

- 第46回 暑すぎると働けない!? 気温が労働生産性に及ぼす影響

- 第47回 最低賃金引き上げの影響(その3)アメリカでは(皮肉にも)人種分断が人種間所得格差の解消に役立ったらしい

- 第48回 民主主義の価値と党派的な利益、どっちを選ぶ?――権力者による民主主義の侵食を支える人々の行動

- 第49回 経済的ショックと児童婚――ダウリーと婚資の慣習による違い

- 第50回 セックスワーク犯罪化――禁止する意味はあるのか?

- 第51回 妻が外で働くことに賛成だけど、周りは反対だろうから働かせない

- 第52回 競争は誰を利するのか? 大企業だけが成長し、労働分配率は下がった

- 第53回 農業技術普及のメカニズムは「複雑」

- 第54回 女の子は数学が苦手?――教師のアンコンシャス・バイアスの影響

- 第55回 マクロ・ショックの測り方――バーティクのインスピレーションの完成形

- 第56回 女性の学歴と結婚――大卒女性ほど結婚し子どもを産む⁉

- 第57回 政治分断の需給分析――有権者と政党はどう変わったのか

- 第58回 賄賂が決め手――採用における汚職と配分の効率性

- 第59回 いるはずの女性がいない――中国の土地改革の影響

- 第60回 貧すれば鋭する?

- 第61回 貿易自由化ショックとキャリア再建の男女格差――仕事か出産か

- 第62回 最低賃金引き上げの影響(その4)――途上国へのヒントになるか? ドイツでは再雇用によって雇用が減らなかったらしい

- 第63回 貧困からの脱出――はじめの一歩を大きく

- 第64回 大学進学には数学よりも国語の学力が役立つ――50万人のデータから分かったこと

- 第65回 インドで女性の労働参加を促す――経済的自律とジェンダー規範

- 第66回 所得が中位以上の家庭から保育園に通うと知的発達が抑えられます――イタリア・ボローニャ市の場合

- 第67回 男女の賃金格差の要因 その1──女性は賃金交渉が好きでない

- 第68回 男女の賃金格差の要因 その2――セクハラが格差を広げる

- 第69回 ジェンダー教育は役に立つのか

- 第70回 なぜ病院へ行かないのか?──植民地期の組織的医療活動と現代アフリカの医療不信

- 第71回 貧困層向け現金給付政策の波及効果

- 第72回 社会的排除の遺産──コロンビア、ハンセン病患者の子孫が示す身内愛

- 第73回 家庭から子どもに伝わる遺伝子以外のもの──遺伝対環境論争への一石

- 第74回 チーフは救世主? コンゴ民主共和国での徴税実験と歳入への効果

- 第75回 権威主義体制の不意を突く──スーダンの反体制運動における戦術の革新

- 第76回 紛争での性暴力はどういう場合に起こりやすいのか?

- 第77回 最低賃金引き上げの影響(その5) ブラジルでは賃金格差が縮小し雇用も減らなかったが……

- 第78回 なぜ売買契約書を作成しないのか? コンゴ民主共和国における訪問販売実験

- 第79回 国際的な監視圧力は製造業の労働環境を改善するか? バングラデシュのラナ・プラザ崩壊のその後

- 第80回 民主化で差別が強化される?――インドネシアの公務員昇進にみるアイデンティティの政治化

- 第81回 バングラデシュのラナ・プラザ崩壊のその後(2)――事故に見舞われた工場に発注をかけていたアパレル小売企業は、事故とどう向き合ったのか?

- 第82回 児童婚撲滅プログラムの効果

- 第83回 公的初等教育の普及、それは国民を飼い慣らす道具──内戦による権力者の認識変化と政策転換

- 第84回 先生それPハクです──なぜ実証研究の結果はいつも「効果あり」なのか?

- 第85回 教育の役割──教科書は国籍アイデンティティ形成に寄与するのか

- 第86回 解放の甘い一歩

- 第87回 途上国の医療・健康の改善のカギは「量」か「質」か

- 第88回 人種扇動的レトリックの使用と国家の安定性──ドナルド・トランプの政治集会が黒人差別に与えた影響

- 第89回 都合が良ければ「民主的」、そうでなければ「非民主的」──政治的行動に対する知覚バイアスを探る

- 第90回 融資金を夫から遠ざけることができたらマイクロファイナンスの効果が大きくなるかもしれない

- 第91回 インドのグラム・パンチャーヤトから学ぶ地方自治体の規模が公共財供給に与える影響

- 第92回 ルールにはルールを──シナリオ実験が示す社会規範を形成する法律の力

- 第93回 産まれたらすぐ現金給付を

- 第94回 売買春市場から人身売買をなくすことのできる規制とは?

- 第95回 少数民族政党が民主主義を守るとき

- 第96回 バングラデシュのラナ・プラザ崩壊のその後(3)――途上国で労働法制の実効性を高めるには?

- 第97回 目に見える汚職は氷山の一角――コンゴ民主共和国、交通警察内部の汚職システム

- 第98回 石油の採掘権は誰の手に?地元企業 vs. 多国籍企業

- 第99回 生成AI ―― 労働生産性への効果

- 第100回 統治できない地方議員たち―― インドの小規模都市に見る手続き知識の重要性

- 第101回 貿易アクセスへの断絶は社会を不安定化させるか?――清朝・大運河の閉鎖と騒乱

- 第102回 組織の成果を最大化する報酬体系をシエラレオネのコミュニティ保健プログラムから考える

- 第103回 最低賃金引き上げは低生産性労働者から高生産性労働者に雇い替えを促していた

- 第104回 教育で貧しい人ほど豊かになった――1980~2019年