IDEスクエア

コラム

第64回 大学進学には数学よりも国語の学力が役立つ――50万人のデータから分かったこと

Words are mightier than numbers: College enrollment probability of a half million students

PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/00053504

2022年10月

(4,349字)

今回紹介する研究

Esteban Aucejo, Jonathan James. “The path to college education: The role of math and verbal skills,” Journal of Political Economy, vol. 129, no. 10, October 2021: 2905-2946.

どの教科を優先するのか?

知り合いのTさんから聞いた話では、算数/数学ができるようになると、入試で合格できる学校の偏差値はぐっと高まるという。他教科よりも出題数が少なく部分点もないので、取りこぼしが大きくなる算数や数学では大きな点差がつく。だから、数学の理解を優先させると、難関校が合格圏に入ってくる。本当だろうか?

個人レヴェルだけではなく、社会全体でも数学力を高めることが望ましいと議論された時期がある。2000年代のアメリカでは数学優先政策を主張する運動があった。研究でも数学力の高い学生は賃金も高くなるという結果が示されていた(Levine and Zimmerman 1995; Rose and Betts 2004; Joensen and Nielsen 2009)。

では、大学の理系学部を志望しない小中学生も、算数/数学を優先して勉強すべきなのだろうか。もしも、大学卒業までに習得する学習内容ではなく大学「進学」が目的の場合、算数/数学を優先する根拠は薄いかもしれない。この直感通り、オウセホとジェイムズは、イギリスでは、大学進学率を高める効果は数学力(高校1年生時点)より国語力(同)の方が2-3倍大きいことを示している。

データ

著者たちは、イギリスの生徒データを使い、数学力と国語(英語)力がどのように発達するのか、数学力と国語力が大学進学や卒業にどのように影響するのかを計測した。この高等教育統計庁データは、2006-07年にKS4(15-16歳、高校1年相当)を修了した公立学校生徒約50万人のもので、KS1(5-6歳)以降の全教科試験点数、全教科成績、大学卒業までの修学履歴、居住地などを含む包括的な内容である。私立学校生徒(全体の6.5%)は含まれない。

イギリス政府がこうした膨大な行政データを研究用に提供していることにより、著者たちは生徒の学力がどのように発達するのか発見している。日本政府はこうしたデータを研究用に提供していないどころか、行政府として収集すらしていないので、日本の生徒の数学力と国語(日本語)力がどのように発達するのか、われわれは知ることができない。このため、学力発達の状況を示す著者たちの知見は日本人にとっても貴重である。

学力とは

国語力(verbal skill)や数学力(math skill)とは英語と数学の学力を指す。ここでいう学力は試験の点数ではなく、その背景にある教科理解度である。学力はデータとして直接観察できるものではないが、過去の学力、学校教育、家庭環境によって作られ(この関係を「学力生産関数 skill production function」という)、関連する教育指標(各教科の試験点数、成績、教科選択、進学状況など)に影響を与える、と著者たちは想定している。

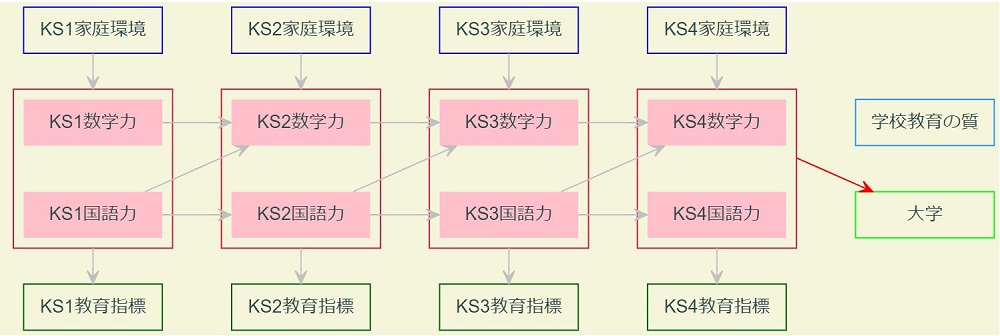

図

(注)KS1=5-6歳、KS2=7-11歳、KS3=12-14歳、KS4=15-16歳。

推計方法と結果の概要を描いたのが図である。詳しい推計方法に関心のある読者は文末の参考を読んでほしい。この論文は、「各教科学力の大きさ」(ピンク色ボックス)と「学力とその他要素間の影響の強さ」(矢印)を推計している。各期(KS1-KS4)の学力は、前期学力に加えて、同期の家庭環境と学校教育の質に影響され、学力は同期の教育指標に影響するという関係にある。学校教育の質は学力と教育指標すべてに影響するので矢印は割愛した。簡単化のために図に含めていないが、推計では居住地域の治安とインフラも学力に影響するか配慮している。

推計結果からは、数学力も国語力も次期の自教科の学力に影響する一方、次期の他教科に影響するのは国語力だけということが判明した。言い換えると、数学力は次期の国語力に影響しない。これに応じて、数学力からは来期の数学力にしか矢印が描かれていない。つまり、国語力は次期学力の源泉として汎用性がある。ただし、国語力が次期数学力を高める程度は、数学力が次期数学力に影響する大きさの10%以下であり、国語力が高まれば数学力もどんどん高まるというわけではない。学校教育の質の影響も無視できない大きさで、学校評価が「合格」から「良い」に上がると、KS2(7-11歳)では数学力が男女ともに24%程度、KS4(15-16歳)では数学力が男女ともに15%程度高まることが示されている。国語力も高まるが割愛する。

学力の男女別平均値を計算すると、数学力は男子が女子を上回る期が多いものの1%-2%程度の僅差に留まる。国語力は女子が最年少のKS1で男子を5%程度上回り、KS4になると7%近く上回っている。学力は前期の自教科学力に影響されるためにグループ間で差ができるとその差が拡大しがちであるが、国語力にその傾向が見出された。

大学進学への学力の効果

KS4での学力が大学進学に与える影響を推計すると、ほぼ全員で国語力が数学力の2-3倍近い大きさであった。傾向が異なるのは、国語力と数学力の影響が同程度だった男子成績上位20%グループだけであった。つまり、大部分の生徒(男子下位80%と女子全員)では、国語力を1単位増やす方が数学力を1単位増やすよりも大学進学率が高まった。

この結果は、男子上位20%グループ以外でSTEM(理系教科)学部の進学率が低いことと関係しているように思える1。成績下位80%グループは、男女ともにSTEM学部進学率が低い。また、女子成績上位20%グループでも男子に比べてSTEM回避傾向がある。これら大部分のグループではSTEM学部進学者が少ないために、国語力が進学に強く影響する結果となったのだろう2。

男女の違いについては、多くの先進国では大学進学率は男子よりも女子が高いというジェンダー格差がある。イギリスも同様で、女子の国語力の高さがこの格差に貢献している。推計結果からは、男子の国語力を女子並みに引き上げると、大学進学率のジェンダー格差はなくなることが示されている。

国語力を優先すべきか

著者たちは、数学優先志向の学力強化政策の幅を広げて国語力も含めるべきだ、学校教育の質を高めるべきだ、と述べている。政策目的が大学進学率引き上げならば、推計結果から導かれる論理的な提言である。日本でも学校教育の質を高める必要性は論を待たない。では、日本でも国語力を強化すべきだろうか。

推計結果を日本に適用する際には、イギリスと日本の違い(推計結果の外的妥当性)を考える必要がある。最初に確認すべきは大学教育の量、つまり、進学率である。日本が64%(2018年)、イギリスが66%(2019年)でほぼ同じである。よって、大学進学率をさらに高めるという政策目的自体は、両国において同じように求められていると考えられる。次に、大学教育の質である。日本では少子化によって大学進学が容易になり、大卒者の人的資本量の低下が懸念されている。人口増加率は日本が-0.3%(2020年)、イギリスが0.6%(2020年)なので、外国人の入学も考慮すると大学進学の競争はイギリスでは緩まない。このため、大学進学者の学力が低くなる懸念は日本ほど強くない。これらから考えると、日本でも仮に国語力が大学進学への効果が大きいとしても、合格ラインが下がり続けて意義が減っていく大学進学のために国語力を優先して高めることは無駄となる。むしろ、大学進学とは無関係に、教科を限定せずに学力を高める方が資源の使い方として効率的である。

改めてイギリスも国語力を高めるべきであろうか。推計結果からは、下位80%グループでは国語力の大学進学効果が高いことが分かっている。しかし、通常の経済学では、就学の目的は卒業ではなく、就学後の所得の上昇である。イギリスのデータには賃金情報が無いため、著者たちはアメリカで賃金を含む近似したデータ(NLSY95)を使って試験点数と賃金の関係を推計している3。イギリスの結果と似て、数学の点数よりも国語の点数が大学進学には強く関係していることが確認された。しかし、年間所得に対しては数学の方が3.2%大きな値で、この値をもとに収益率を考えると国語の点数は数学の点数に劣後している。このように、経済的利益を増やすには数学力よりも国語力の引き上げが効果的だ、というエビデンスを著者たちは示していない4。就学の目的が大学進学に留まらない場合、(大学進学には効果的だが)収益率の劣る国語力を優先するには、数学力との収益率格差を上回る社会経済的利益が大学進学にある、というエビデンスを待つべきだろう。

途上国も国語力を優先すべきか

著者たちの知見には途上国が参考にできる部分と参考にできない部分があるだろう5。

途上国も国語力優先かと問われたら、それ以前の問題を先決しなければならないので、非現実的な問いと言わざるを得ない。学力よりも所得の制約に直面して大学進学を断念する場合が多いだけでなく、高校段階までに質の高い教育が希少である。このため、高校まで教育需要量を支えるために家計に補助金を提供しつつ、学校教育供給の質を高めて学力を伸ばせる準備を要する。さらに、大学の定員を増やして大学教育供給量も確保しなければならない。

こうした課題にある程度目星がついてから、学力と大学進学について考える余地が出てくる。数学力の大学進学効果が相対的に小さいという結果は学校制度に依存する。たとえば、インドではインド工科大学(IIT)などのSTEM学部が全大学のトップ校として認識されており、中学や高校でも数学の成績が重視され、国語であるヒンディー語や各公用語は英語以上に学校や保護者に重要視されない。このように、国語の位置づけが確固としていないことも手伝って、大学進学のための国語力優先というアイディアは当てはまりにくい。

国語力の検討が適切でない場合でも、途上国のカリキュラムでどの教科学力が大学進学や所得に影響するかを考えることはできる。この論文と同じ程度の研究をするためには、行政府が生徒の学歴データを構築し、進学先や成人時所得とリンクさせる必要がある。学校をつなぐネットワークの構築などインフラ整備も不可欠である。その手前の日本程度の学力把握段階としても、全国統一の学力試験を頻繁に実施する必要があるかもしれない。カリキュラムと学力発達の関係を把握して教育政策に反映させるまで、初等教育以降、多くの投資と制度作りが必要である。

参考――推計方法

学力の収益率を検討する今までの研究では、成人時賃金を英語の成績、数学の成績、就学年数、職歴年数などの共変数に回帰するミンサー方程式のような推計式が主だった。

賃金=b0+b1*数学の成績+b2*英語の成績+b3*就学年数+b4*職歴年数+u.

ここでb1は数学の成績の収益率、b2は英語の成績の収益率、b3は就学年数の収益率、b4は職歴年数の効果、uは誤差項である。幾つかの研究で、b2(英語)よりもb1(数学)の推計値が大きかったため、数学優先志向が議論されるようになった。

しかし、複数の共変数に同程度の測定誤差があり、それら共変数の相関が強まるにつれて最小自乗法(OLS)で測定される効果は同じ(b1=b2)に近づくことが証明されている(Maddala 1992, 11.9式を参照)。成績とは真の学力に測定誤差が加わったものなので、上式の方法では学力の真の効果は分からずじまいであった。しかも、英語の成績に大学卒業まで効果がある場合、上式のように就学年数を共変数に含めて推計すると、b2は英語の成績が賃金に与える効果のうちb3(就学年数の効果)では説明できない部分を計測することになる。本論文の推計結果のように、英語は主に大学卒業までの効果が大きく、数学は大学卒業とは別の効果が目立つとき、就学年数を加えて上式を推計するとb1はあまり変化せず、b2は小さくなる。大学卒業以外の効果は数学(b1)よりも英語(b2)の方が小さくても、大学卒業に効果のある英語を軽視してよいわけではない。著者たちはこうした注意も喚起している。

著者たちは学力を観察不可能な変数(因子factorという)と仮定し、各期の因子が各期の教育指標に影響し、さらに、因子に影響するのは前期の因子、当期の学校教育の質、各期の家庭環境という学力生産関数を推計した。因子や誤差項を正規分布やロジスティック分布に従うと仮定し、最尤法でパラメタを推計している。その際に、因子と教育指標に関わるパラメタ、生産関数に関わるパラメタを巧みに分離し、両者を第1段階と第2段階の2段階に分けて尤度関数を最大化するアルゴリズムを用いている。

因子は生徒ごとに違うため、50万人に関わる因子そのものを推計することはできない。その代わり、因子の分布を推計している。つまり、因子分布を決めるパラメタが生徒の特徴に応じて変わるように特定化した。そして、第1段階では、50万人分の因子を繰り返し無作為抽出しながら因子と教育指標部分の尤度関数を最大化し、第2段階では、第1段階で確定した因子分布から無作為抽出した因子を所与としながら生産関数部分の尤度関数を最大化した。推計した因子が教育指標などと合致しない場合には、因子の教育指標への効果(factor loading)推計値の誤差が大きくなるため、推計値の精度が客観的に判断できる。さらに、因子間の相関も自動的に推計される。ミンサー方程式では、共変数相関と測定誤差のためにb1=b2に近づいても気づけなかったが、因子モデルはこの弱点が改善されている。この2段階推計も著者たちの貢献の1つである。

参考文献

- Joensen, Juanna Schrøter, and Helena Skyt Nielsen. 2009. “Is There a Causal Effect of High School Math on Labor Market Outcomes?” Journal of Human Resources 44(1): 171–98.

- Levine, Phillip B., and David J. Zimmerman. 1995. “The Benefit of Additional High-School Math and Science Classes for Young Men and Women.” Journal of Business & Economic Statistics 13(2): 137–49.

- Maddala, G. S. 1992. Introduction to econometrics. 2nd ed. MacMillan.

- Rose, Heather, and Julian R. Betts. 2004. “The Effect of High School Courses on Earnings.” Review of Economics and Statistics 86(2): 497–513.

著者プロフィール

伊藤成朗(いとうせいろう) アジア経済研究所 開発研究センター、ミクロ経済分析グループ長。博士(経済学)。専門は開発経済学、応用ミクロ経済学、応用時系列分析。最近の著作に”The effect of sex work regulation on health and well-being of sex workers: Evidence from Senegal.”(Aurélia Lépine, Carole Treibichと共著、Health Economics, 2018, 27(11): 1627-1652)、主な著作に「南アフリカにおける最低賃金規制と農業生産」(『アジア経済』 2021年6月号)など。

注

- 著者たちは生徒の半数近くがSTEMの成績も大学進学に考慮されるグループだったと確認しており、大学が国語力の役立つ学部を多く提供しているから国語力が効果的だったということではない、と書いている。しかし、STEMの成績が考慮されるといっても、たとえば経済学部で初歩的な数学が問われる程度であり、数学そのものの学力が国語と同じ程度問われるわけではない。文系学部は明らかに数学力のウェイトは低く、STEMよりも文系学部は生徒数が多いことが、国語力の効果が高いという推計結果になった可能性がある。

- というのも、女子のSTEM学部への進学には数学力が影響しており、女子のSTEM学部の卒業では数学力の影響を男子よりも強く受けている(STEM学部進学には男女ともに国語力が影響を持たず、STEM学部進学者では数学力が卒業に与える効果は男子よりも女子が大きく、国語力が卒業に与える効果は男子よりも女子の方が小さい)。STEM進学と卒業の女子には数学力の影響が強くても、その数が男子よりも少ないために、STEM以外を含む全学部への進学では、数学力の影響が目立たなくなっていると考えられる。

- 推計した学力ではなく測定誤差を含む試験点数を使うのは論文の趣旨に反するが、イギリスのデータよりも標本サイズが小さいため学力を推計する余地がない。

- 試験点数は知的能力と相関しているため、賃金を説明するOLS推計値は過大評価になる。よって、推計値の大小関係を議論するのは生産的ではないと考えて考察していないのかもしれない。

- 学力発達で国語力は次期国語力と次期数学力、数学力は次期数学力のみ影響するのは、言語や学校制度を超えた一般性を持つ可能性がある。たとえば、言語による論理理解は数学力に貢献する一方で、空間把握や解析概念の理解が国語力を高めるとは考えにくい。

- 第1回 途上国ではなぜ加齢に伴う賃金上昇が小さいのか?

- 第2回 男児選好はインドの子供たちの発育阻害を説明できるか

- 第3回 子供支援で希望を育む

- 第4回 後退する民主主義

- 第5回 しつけは誰が?――自然実験としての王国建設とその帰結

- 第6回 途上国の労働市場で紹介が頻繁に利用されるのはなぜか

- 第7回 絶対的貧困線を真面目に測り直す――1日1.9ドルではない

- 第8回 労働移動の障壁がなくなれば一国の生産性はどの程度向上するのか

- 第9回 科学の世界の「えこひいき」――社会的紐帯とエリート研究者の選出

- 第10回 妻の財産権の保障がHIV感染率を引き下げるのか

- 第11回 飲酒による早期児童発達障害と格差の継続――やってはいけない実験を探す

- 第12回 長期志向の起源は農業にあり

- 第13回 その選択、最適ですか?――通勤・通学路とロンドン地下鉄ストライキが示す習慣の合理性

- 第14回 貧困者向け雇用政策を問い直す

- 第15回 妻(夫)がどれだけお金を使っているか、ついでに二人の「愛」も測ります

- 第16回 先読みして行動していますか?――米連邦議会上院議員の投票行動とその戦略性

- 第17回 保険加入率を高めるための発想の転換

- 第18回 いつ、どこで「国家」は生まれるか?――コンゴ戦争と定住武装集団による「建国」

- 第19回 婚資の慣習は女子教育を引き上げるか

- 第20回 産まれる前からの格差――胎内ショックの影響

- 第21回 貧困層が貯蓄を増やすには?――社会的紐帯と評判

- 第22回 農業技術普及のキーパーソンは「普通の人」

- 第23回 勤務地の希望を叶えて公務員のやる気を引き出す

- 第24回 信頼できる国はどこですか?

- 第25回 なぜ経済抗議運動に参加するのか――2010年代アフリカ諸国の分析

- 第26回 景気と経済成長が出生率に与える影響

- 第27回 消費者すべてが税務調査官だったら――ブラジル、サンパウロ州の脱税防止策

- 第28回 最低賃金引き上げの影響(その1) アメリカでは雇用が減らないらしい

- 第29回 禁酒にコミットしますか?

- 第30回 通信の高速化が雇用創出を促す―― アフリカ大陸への海底ケーブル敷設の事例

- 第31回 最低賃金引き上げの影響(その2)ハンガリーでは労働費用増の4分の3を消費者が負担したらしい

- 第32回 友達だけに「こっそり」やさしくしますか? 国際制度の本質

- 第33回 モラルに訴える――インドネシア、延滞債権回収実験とその効果

- 第34回 「コネ」による官僚の人事決定とその働きぶりへの影響――大英帝国、植民地総督に学ぶ

- 第35回 カップルの同意を前提に少子化を考える

- 第36回 携帯電話の普及が競争と企業成長の号砲を鳴らす――インド・ケーララ州の小舟製造業小史

- 第37回 一夫多妻制――ライバル関係が出生率を上げる

- 第38回 イベント研究の新しい推計方法――もう、プリ・トレンドがあると推計できない、ではない

- 第39回 伝統的な統治が住民に利益をもたらす――メキシコ・オアハカ州での公共財の供給

- 第40回 なぜ勉強をさぼるのか? 仲間内の評判が及ぼす影響

- 第41回 戦争は増えているのか、減っているのか?

- 第42回 安く買って、高く売れ!

- 第43回 家族が倒れたから薬でも飲むとするか――頑固な健康習慣が変わるとき

- 第44回 知識の方が長持ちする――戦後イタリア企業家への技術移転小史

- 第45回 失われた都市を求めて――青銅器時代の商人と交易の記録から

- 第46回 暑すぎると働けない!? 気温が労働生産性に及ぼす影響

- 第47回 最低賃金引き上げの影響(その3)アメリカでは(皮肉にも)人種分断が人種間所得格差の解消に役立ったらしい

- 第48回 民主主義の価値と党派的な利益、どっちを選ぶ?――権力者による民主主義の侵食を支える人々の行動

- 第49回 経済的ショックと児童婚――ダウリーと婚資の慣習による違い

- 第50回 セックスワーク犯罪化――禁止する意味はあるのか?

- 第51回 妻が外で働くことに賛成だけど、周りは反対だろうから働かせない

- 第52回 競争は誰を利するのか? 大企業だけが成長し、労働分配率は下がった

- 第53回 農業技術普及のメカニズムは「複雑」

- 第54回 女の子は数学が苦手?――教師のアンコンシャス・バイアスの影響

- 第55回 マクロ・ショックの測り方――バーティクのインスピレーションの完成形

- 第56回 女性の学歴と結婚――大卒女性ほど結婚し子どもを産む⁉

- 第57回 政治分断の需給分析――有権者と政党はどう変わったのか

- 第58回 賄賂が決め手――採用における汚職と配分の効率性

- 第59回 いるはずの女性がいない――中国の土地改革の影響

- 第60回 貧すれば鋭する?

- 第61回 貿易自由化ショックとキャリア再建の男女格差――仕事か出産か

- 第62回 最低賃金引き上げの影響(その4)――途上国へのヒントになるか? ドイツでは再雇用によって雇用が減らなかったらしい

- 第63回 貧困からの脱出――はじめの一歩を大きく

- 第64回 大学進学には数学よりも国語の学力が役立つ――50万人のデータから分かったこと

- 第65回 インドで女性の労働参加を促す――経済的自律とジェンダー規範

- 第66回 所得が中位以上の家庭から保育園に通うと知的発達が抑えられます――イタリア・ボローニャ市の場合

- 第67回 男女の賃金格差の要因 その1──女性は賃金交渉が好きでない

- 第68回 男女の賃金格差の要因 その2――セクハラが格差を広げる

- 第69回 ジェンダー教育は役に立つのか

- 第70回 なぜ病院へ行かないのか?──植民地期の組織的医療活動と現代アフリカの医療不信

- 第71回 貧困層向け現金給付政策の波及効果

- 第72回 社会的排除の遺産──コロンビア、ハンセン病患者の子孫が示す身内愛

- 第73回 家庭から子どもに伝わる遺伝子以外のもの──遺伝対環境論争への一石

- 第74回 チーフは救世主? コンゴ民主共和国での徴税実験と歳入への効果

- 第75回 権威主義体制の不意を突く──スーダンの反体制運動における戦術の革新

- 第76回 紛争での性暴力はどういう場合に起こりやすいのか?

- 第77回 最低賃金引き上げの影響(その5) ブラジルでは賃金格差が縮小し雇用も減らなかったが……

- 第78回 なぜ売買契約書を作成しないのか? コンゴ民主共和国における訪問販売実験

- 第79回 国際的な監視圧力は製造業の労働環境を改善するか? バングラデシュのラナ・プラザ崩壊のその後

- 第80回 民主化で差別が強化される?――インドネシアの公務員昇進にみるアイデンティティの政治化

- 第81回 バングラデシュのラナ・プラザ崩壊のその後(2)――事故に見舞われた工場に発注をかけていたアパレル小売企業は、事故とどう向き合ったのか?

- 第82回 児童婚撲滅プログラムの効果

- 第83回 公的初等教育の普及、それは国民を飼い慣らす道具──内戦による権力者の認識変化と政策転換

- 第84回 先生それPハクです──なぜ実証研究の結果はいつも「効果あり」なのか?

- 第85回 教育の役割──教科書は国籍アイデンティティ形成に寄与するのか

- 第86回 解放の甘い一歩

- 第87回 途上国の医療・健康の改善のカギは「量」か「質」か

- 第88回 人種扇動的レトリックの使用と国家の安定性──ドナルド・トランプの政治集会が黒人差別に与えた影響

- 第89回 都合が良ければ「民主的」、そうでなければ「非民主的」──政治的行動に対する知覚バイアスを探る

- 第90回 融資金を夫から遠ざけることができたらマイクロファイナンスの効果が大きくなるかもしれない

- 第91回 インドのグラム・パンチャーヤトから学ぶ地方自治体の規模が公共財供給に与える影響

- 第92回 ルールにはルールを──シナリオ実験が示す社会規範を形成する法律の力

- 第93回 産まれたらすぐ現金給付を

- 第94回 売買春市場から人身売買をなくすことのできる規制とは?

- 第95回 少数民族政党が民主主義を守るとき

- 第96回 バングラデシュのラナ・プラザ崩壊のその後(3)――途上国で労働法制の実効性を高めるには?

- 第97回 目に見える汚職は氷山の一角――コンゴ民主共和国、交通警察内部の汚職システム

- 第98回 石油の採掘権は誰の手に?地元企業 vs. 多国籍企業

- 第99回 生成AI ―― 労働生産性への効果

- 第100回 統治できない地方議員たち―― インドの小規模都市に見る手続き知識の重要性

- 第101回 貿易アクセスへの断絶は社会を不安定化させるか?――清朝・大運河の閉鎖と騒乱

- 第102回 組織の成果を最大化する報酬体系をシエラレオネのコミュニティ保健プログラムから考える

- 第103回 最低賃金引き上げは低生産性労働者から高生産性労働者に雇い替えを促していた

- 第104回 教育で貧しい人ほど豊かになった――1980~2019年