IDEスクエア

コラム

第21回 モンゴル――強烈な酸味あふれる「白い食べ物」は故郷を出ると……

PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/00051579

深井 啓

2020年2月

(3,146字)

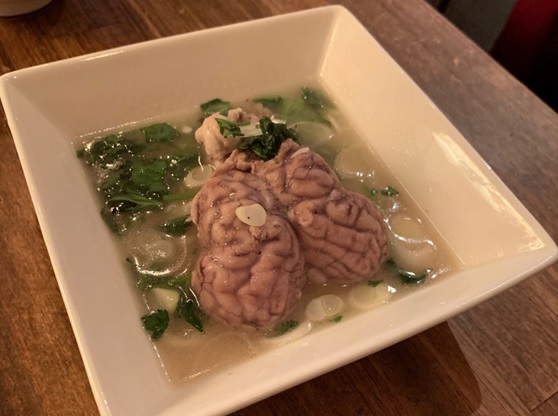

モンゴルの珍食を紹介せよとの依頼を受けた時、私は以下のようなものを紹介しないといけないのではないかという恐怖心に駆られた。

きっとそうだ。求められているものを食べようと、私は都内のモンゴル料理店に向かった。そして初めて目にした、しかし見覚えのあるフォルムを前に、震える手でひとかけらそぎ落とし口にしたのだった。臭みはさほどなく、ビールなどのつまみにもちょうどいい。しかし、モンゴルでは口にしたことのない「モンゴル料理」を東京都文京区で食べ、エッセーを書こうとしている浅はかさと、可愛い羊さんの脳みそを食べているという自己嫌悪から私は後悔し始めていた。

確かにモンゴルでは家畜を臓物まで残さずきれいに食べるが、主に草原で解体されたばかりの新鮮なものをその場で調理していただくことが多い。残念ながら、モンゴル滞在時は都会っ子であった私にその機会は限られていたし、羊の頭部が供されるのを目にしたことはあっても、脳みそ単体で提供された記憶はない……。前置きが長くなったが、これが若干紹介しつくされた感のあるモンゴルの「白い食べ物」を私が紹介する理由(言い訳)なのだ。

モンゴルでは食べ物を、肉を中心とする「赤い食べ物」、乳製品を使った「白い食べ物」の二つに区分する。モンゴルの牧民は基本的に秋に家畜をまとめて屠り、冬は肉を中心に食べ、春から夏にかけての家畜の出産シーズンは搾乳を行い、保存食を作りつつ乳製品中心の食生活をおくる。乳製品といってもヨーグルト、チーズのようなもので日本人にとってなじみ深いものから、乳脂肪分のクリームであるウルム、酸味が強い乾燥チーズともいうべきアーロール、アイラク(馬乳酒)など多種多様である1。

目新しさはないが、ここではエピソードとともに馬乳酒とアーロールを紹介したい。

写真2-2(右) 馬乳酒を攪拌し発酵させる牛の皮で作られた袋状の容器。

馬の乳は主に馬乳酒を作るために搾乳される。集められた馬の乳は牛の皮で作られた袋状の容器で攪拌され、発酵させられる。馬乳酒には数パーセントのアルコールが含まれるが、遊牧民にとっての夏の食事の役割も果たし、子どもたちも飲用する。その味だが、日本人が乳製品飲料を思い描いて飲むような優しい味などでは決してない。初めて飲む人にとっては舌にピリピリくる強烈な酸味が印象に残るだろう。しかし、この酸味に口がなれれば、夏の草原で飲む馬乳酒は本当に爽快である2。

馬乳酒といえば一つ、筆者には忘れられない思い出がある。

ある日、ソウルでの休暇を前にウランバートルのスーパーでお土産を物色していた私は、ペットボトル入りの馬乳酒を見つけた。馬乳酒は通常大きなポリバケツに入れて量り売りされているため、ペットボトル入りは珍しく、バーを経営する友人へのお土産にすれば喜ばれるに違いない。そう思った私は、意気揚々と友達が経営する梨泰院(Itaewon)のバーに馬乳酒を持ち込んだ。想定していたとおり、酸味の強い馬乳酒は、友人たちの口にはあわないようだった。仕方なく、自分で残りをのんでしまおうと思ったときに悲劇は起こった。二杯目を注ごうと、一度締めたペットボトルの蓋を開けた瞬間、注ぎ口から噴水のように勢いよく馬乳酒が暴発したのだ。一度空気に触れた馬乳酒は蓋をしている間に発酵が進んでしまったのだ。独特な香りを放つ白い液体は、漆黒のバーカウンター一面を白く染め、椅子や床まで広がった。そして、当然のこととして、あたり一帯、乳製品独特のにおいが立ち込めた。後日、友人に詫びのメールを入れたところ、その後数日間はにおいが取れなかったという。

やはり馬乳酒はモンゴルの草原で飲むに限る。

写真3-2(右) 日本で販売されている「犬用」アーロール。

次に紹介するアーロールは、発酵が進んだ乳を加熱し、乳清を取り除いて脱水し、成形して天日に干して作る保存食で、非常に硬く酸味が強い。土産屋などでよく目にするのは砂糖などを加えて甘みをつけ、食べやすく小さく成形して作られるホルホイ・アーロールである。後者については、飲み過ぎた日の翌日に体の奥からこみあげる、酸味あふれる液体の味と表現した知人がいたが(直接的な表現は憚られる)、強い酸味に砂糖などの甘味料の味が混ざり、得も言われぬ味なのは確かである。しかし、これも慣れの問題。食べなれると、時々無性にあの甘酸っぱさが恋しくなるのである。

このアーロール、今から10年ほど前、一度だけ素晴らしいアイデア商品を目にしたことがある。それはアーロール入りクッキーである。しっとりとした甘いバタークッキーの間からチョコチップのように現れる粒は、触感は柔らかく、ほんのり甘い。しかし、アーロールは死んでもアーロール。独特の酸味はどこにも隠れようがなく、まさしく珍味であった。しかし、知人への嫌がらせお土産として購入しようとした数カ月後には、もう店先からは消えており、それ以降目にすることはなかった。

お土産として買って帰れば賛否両論を引き起こすこと必至のアーロールだが、人間界以外でも好評を博しているようである。空港の麻薬検査犬が異様に反応した、袋を開けた途端飼い犬が大狂乱したとの話も聞く。と、こんな話を書いている時、アーロールが日本のペットフード専門店で犬のおやつとして「開発」され、輸入販売されているのを発見した。いい時代になったものだ。興奮した私は、勢いあまって通信欄に「人間も食べられますよね?」と入力し、注文ボタンを押した。

残念ながら、回答は否であった。

ということで、私は今この「犬用」アーロールを横目に原稿をしめようとしている。味見くらいならしていいものかと悩みながら。

写真の出典

- 1、3-2 筆者撮影

- 2-1 Jpatokal, A glass of airag (fermented mare’s milk), prepared in the plastic barrel in the background and served in yurt in Mongolia(CC-BY-SA 4.0).

- 2-2 Taylor Weidman/The Vanishing Cultures Project, Mongolian nomads traditionally made airag, or fermented mare's milk, in large leather pouches where the liquid would take days to ferment(CC-BY-SA 3.0).

- 3-1 Bolonoo, Khorkhoi aaruul, tsetseg aaruul(CC-BY-SA 4.0).

著者プロフィール

深井啓(ふかいひろむ) 研究マネージメント職、アジア経済研究所研究推進部地域研究推進課。在モンゴル日本大使館専門調査員、独立行政法人国立文化財機構・東京文化財研究所アソシエイトフェロー等を経て2015年入所。

注

- 乳製品を含むモンゴルの食文化については『世界の食文化3 モンゴル』(小長谷有紀著、農文協、2005年)に詳しい。本稿で紹介する乳製品の概略は同書を参考とした。

- 上掲書によれば、馬乳酒には血圧降下作用があるのみならず、ビタミンCも豊富に含まれる。健康目的で海外からの観光客が馬乳酒を飲みにモンゴルを訪れるとも聞く。

- 第1回 バングラデシュ――食らわんか河魚

- 第2回 クウェート――国民食マチブースと羊肉のはなし

- 第3回 ラオス――カブトムシは食べ物だった

- 第4回 タイ――うなだれる大衆魚・プラートゥー

- 第5回 トルコ――ラクの〆は臓物スープで

- 第6回 台湾――臭豆腐の香り

- 第7回 カンボジア――こじらせ系女子が食べてきた珍食

- 第8回 インドネシア――1本のサテがくり出す衝撃の味

- 第9回 中国四川省――肉食の醍醐味

- 第10回 ベトナム――「元気ハツラツ」じゃなかったハノイの卵コーヒー

- 第11回 ブラジル――「ツンデレの果実」ペキー

- 第12回 モルディブ――食べても食べてもツナ

- 第13回 フィリピン――最北の島で食す海と人の幸

- 第14回 タンザニア――ウガリを味わう

- 第15回 アメリカ――マンハッタンで繰り広げられる米中ハンバーガー対決

- 第16回 ニュージーランド――マオリの伝統料理「ハンギ」を食す

- 第17回 イギリス――レストランに関する進化論的考察

- 第18回 南アフリカ――「虹の国」の国民食、ブラーイ

- 第19回 デンマーク――酸っぱい思い出

- 第20回 ケニア――臓物を味わう

- 第21回 モンゴル――強烈な酸味あふれる「白い食べ物」は故郷を出ると……

- 第22回 インド――幻想のなかの「満洲」

- 第23回 マグリブ(北アフリカ)――幻の豚肉

- 最終回 中国――失われた食の風景

- 特別編 カザフスタン――感染症には馬乳が効く

世界珍食紀行(『アジ研ワールド・トレンド』2016年10月号~2018年3-4月号連載)

- 第1回「中国――多様かつ深遠なる中国の食文化」

- 第2回「ベトナム――食をめぐる恐怖体験」

- 第3回「気絶するほど旨い?臭い!――韓国『ホンオフェ』」

- 第4回「イラン――美食の国の『幻想的な』味?!」

- 第5回「キューバ――不足の経済の食」

- 第6回「タイ農村の虫料理」

- 第7回「ソ連――懐かしの機内食」

- 第8回「エチオピア――エチオピア人珍食に遭遇する」

- 第9回「多人種多民族が混交する国ブラジルの創造の珍食」

- 第10回「コートジボワール――多彩な『ソース』の魅力」

- 第11回「デーツ――アラブ首長国連邦」

- 第12回「ペルー ――アンデスのモルモット『クイ』」

- 第13回「ミャンマー ――珍食の一夜と長い前置き」

- 第14回「『物価高世界一』の地、アンゴラへ――ポルトガル・ワインの悲願の進出」