IDEスクエア

コラム

目標1 貧困をなくそう――「正義」の問題として

Goal 1 End poverty in all its forms everywhere: It's about justice, stupid!

PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/00052847

湊 一樹

Kazuki Minato

2021年11月

(4,679字)

貧困と脆弱性

SDGsを構成する17のゴール(目標)のうち、最初に掲げられているのが「目標1:貧困をなくそう」です。これは正式には、「あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる」というもので、一見してかなり野心的な目標であることがわかります。

このゴールについて、それに付随するターゲット(より具体的な下位目標)の内容を踏まえながら、もう少し詳しくみてみましょう。

まず、途上国で多くみられる、極度の貧困のなかで暮らす人たち——より正確には、1日1.9ドルという最低限の生活水準(貧困線)に満たない状態にある人たち——がいないようにすることが、2030年までに達成すべき目標として明記されています(ターゲット1.1)。SDGsの前身にあたるMDGs(ミレニアム開発目標)では、1990年から2015年までに、極度の貧困状態にある人たちの割合(貧困率)を世界全体で半分にすることを目指していました。途上国で貧困削減が進んだ結果、MDGsのもとでこの目標が達成されたことを受けて、SDGsは極度の貧困を世界から撲滅するというより高い目標を掲げているのです。

一方、貧困削減の目標に関して、SDGsがMDGsとは異なっている点もいくつかあります。例えば、各国が定める最低限の生活水準に達していない人たちの割合を、あらゆる年齢層の男性、女性、子どもについて半減させるという目標が、先進国を含むすべての国に対して課されています(ターゲット1.2)。「誰一人取り残さない」という、SDGsの基本的な考え方がここによく表れています。

また、MDGs にはないSDGsの特徴として、脆弱性を抱える人たちに対する保護を明確な目標として打ち出しているという点もあげられます(ターゲット1.3、1.4、1.5)。私たちは、病気やケガ、犯罪被害、失業などの誰にでも起こりうる不幸な出来事から、天候不順、自然災害、パンデミックなどのはるかに大規模な現象に至るまで、様々なリスクにさらされながら日々暮らしています。特に途上国の場合、社会保障制度(公的医療保険、雇用保険、生活保護など)や保険市場が十分に整備されていないため、こうしたショックによって引き起こされる経済的打撃から生活を守るための手段を持たない人が多く、社会的保護の強化を通した脆弱性の軽減はそれだけ重要な課題となるわけです。

この点を図らずも示すことになったのが、SDGsの策定から5年足らずで起きた、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行という未曽有の危機だったのです。

パンデミックによる深刻な影響

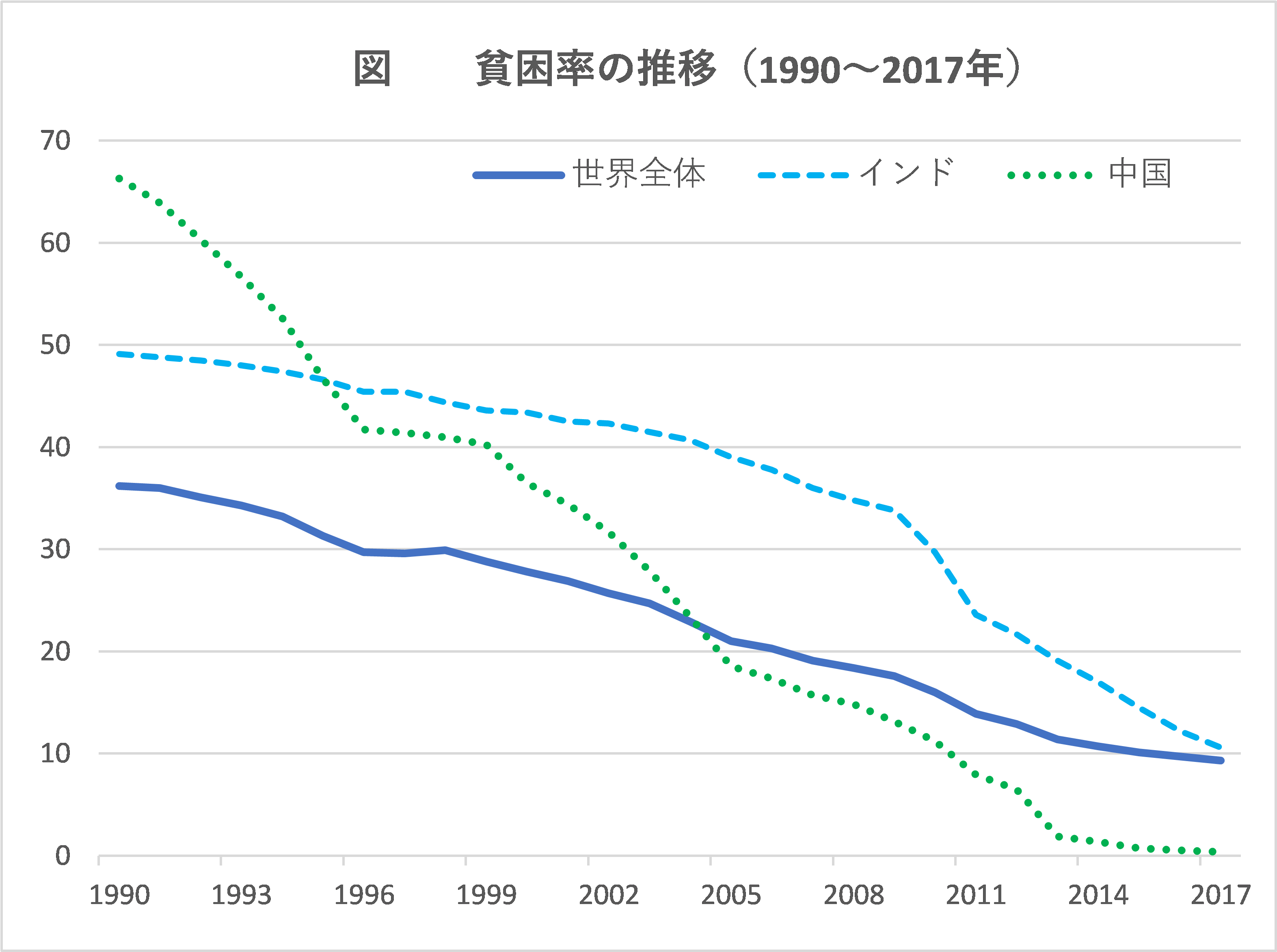

極度の貧困状態にある人たちが人口に占める割合(1日1.9ドルを貧困線とした場合の貧困率)は、世界全体で1990年の36%から2015年の10%へと急速に低下し、MDGsが掲げた貧困削減の目標は達成されました。その重要な要因の一つとして、人口規模の大きい中国とインドで貧困削減が進展したことがあげられます(図1)。

図1 貧困率の推移(1990~2017年)

ところが、その後は貧困削減のペースが緩やかになったため、このままでは2030年までに極度の貧困を撲滅することは難しいのではないかといわれていました。さらに、それに追い打ちをかけるように、パンデミックがSDGsの貧困削減に関するゴールに——そして、飢餓の撲滅(目標2)、教育の普及(目標4)、不平等の是正(目標10)などのその他のゴールにも——暗い影を落としています。

新型コロナウイルスの感染拡大が世界の貧困に与える影響について、いくつかのシナリオに基づいて検討を行ったある研究は、パンデミックによって引き起こされる経済的打撃の大きさに応じて、全世界で8500万人から4億2000万人が新たに極度の貧困に陥り、それによって貧困率も11.2~15.7%まで上昇すると推定しています。また、地域別には、貧困人口がもともと多い南アジアとサハラ以南アフリカで、新たに極度の貧困に陥る人の数が圧倒的に多いと予想しています(Sumner, Hoy and Ortiz-Juarez 2020)。

単純なシミュレーションに基づいているうえに、比較的早い時期(2020年4月)に公表された分析結果であることに留意する必要がありますが、上記の研究は途上国が抱える脆弱性の問題の大きさをはっきりと示しています。つまり、極度の貧困状態に陥ることなく何とか生活してきたものの、突然のショックによって一気に極度の貧困へと突き落とされてしまう人たちが、途上国には数多くいるのです。長期的な社会経済構造の問題に由来する「慢性的貧困」だけでなく、短期的な外的ショックに起因する「一時的貧困」にも目を向ける必要があるのは、この点から明らかでしょう。

さらに、パンデミック以前から極度の貧困状態にあった人たちは、より一層厳しい状況(日々の食事にさえ事欠くような、生きるか死ぬかといった過酷な状況)に追いやられている可能性が高いと考えるべきです。しかし、貧困線以下の生活水準で暮らしていた人たちがさらに困窮しても、それが貧困線以下の人口の増加や貧困率の上昇となって数字に表れることはありません。表面的な数字に気を取られていると見逃がしてしまいかねない点なので、特に注意が必要です。

インドの場合

パンデミックが貧困に及ぼす影響の大きさを具体的にみるために、インドの事例を取り上げてみましょう。インドは、人口規模では南アジアの全人口の4分の3以上を占め、貧困率は地域内で最も高い水準にある国です。したがって、南アジアについて示される数字は、インドの状況をかなり色濃く反映したものであることがわかります。

その一方で、新型コロナウイルスの感染拡大がインドの貧困に与える影響は、上記の研究が想定する最悪のシナリオ(生活水準が20%低下するという状況)よりもはるかに深刻である可能性があります。その理由として、次の三つの点があげられます。

第1に、ロックダウンが経済に及ぼした影響の大きさです。インドでは、2020年3月後半から2カ月以上もの間、世界でも最も厳しいといわれる全土封鎖(インド全土を対象としたロックダウン)が中央政府によって断行され、経済活動がほぼ全面的に止まってしまいました。それによって、収入が大幅に減少しただけでなく、雇用機会そのものを完全に失った労働者が多数生まれました(Azim Premji University 2020, 2021)。

さらに、2021年の前半には、より強い感染力を持つ変異株(デルタ株)の出現に政府の無為無策が重なり、これまでにない爆発的な感染拡大がインドを襲いました。そのため、インド全土で各州政府がロックダウンを実施する事態となり、再び経済が大きな打撃を受けることとなったのです。

第2に、貧困層を守るための社会的保護の仕組みの欠如です。インドでは、何らかの社会保障制度の恩恵を受けている労働者は、全体の1割にも満たないといわれています。日雇い労働や自営業よりも安定していて、賃金水準も比較的高い正規労働でさえ、社会保障制度による保護を十分に受けている労働者の割合は、2割ほどにすぎません(Kapoor 2020)。

そのため、日雇い労働(建設現場での作業など)や零細な自営業(道端の物売りなど)に従事していた貧困層は、ロックダウンによって収入源を完全に絶たれただけでなく、少額の現金給付と食料配給の他には公的支援を受けられませんでした。全土封鎖の開始直後から、出稼ぎ労働者とその家族が数千万人という単位で都市から農村に「逆流」するという現象が各地で起きたのには、このような背景があったのです。

第3に、パンデミック以前から続いていた、インド経済の深刻な停滞です。(前節で紹介した研究を含む)多くの研究が利用している、世界銀行のデータベース「PovcalNet」では、近年のインドの貧困率を算出する際に、2011~12年にインド政府が実施した大規模な家計調査が用いられています。同様の家計調査は2017~18年にも行われたのですが、データの質に問題があるとして、インド政府が調査結果を公表していないため、10年前のデータがいまだに使われています(より正確には、「PovcalNet」では、2018年以降のインドの貧困率は表記されていません)。

実は、関係者からリークされた情報を基にした現地紙の報道によると、2011~12年と比べて2017~18年には、家計消費支出(実質ベース)の平均値が3.7%(農村部では8.8%)減少しており、インドではパンデミック以前から消費が落ち込んでいました。そのため、10年前のデータの代わりに、公表されていない最新データを用いた場合、インドの貧困人口と貧困率はより高い水準になると指摘されています(Subramanian 2019)。

ちなみに、2017~18年の家計調査をめぐっては、インド政府が都合の悪い調査結果を握りつぶしたのではないかといわれています。貧困をめぐる現実と向き合おうとしない姿勢は、貧困層に対する配慮に欠けた政策を行う姿勢とコインの裏表の関係にあるといわざるをえません。

(「adidas」ではなく)「adibas」のウィンドブレーカーを着たリキシャ引きの漕ぐサイクルリキシャに乗って(2013年11月、インド・デリー)。

都市インフォーマル部門の労働者の典型であるリキシャ引きには、農村部から出稼ぎに来ている者が多いといわれる。

政府の役割、SDGsの役割

「あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる」という、SDGsが掲げる高い目標とは裏腹に、それを達成するための手段については、何とも心許ない印象を受けてしまいます。というのも、資金面や政策面での国際協力の重要性が強調されているものの、貧困削減や社会的保護の強化にどれだけ真剣に取り組むかは、結局は各国政府に委ねられているからです。

貧困層は経済的に貧しく脆弱なだけではなく、自分たちの声を政治に届ける力も持ち合わせていません。そのため、政治と直接的なつながりのある富裕層・中間層の利害と比べて、貧困層の利害が政策や制度に反映される余地は非常に限られています。結果として、豊かな人たちには「公助」が用意されているのに、貧しい人たちは「自助」で生き延びるしかないという、主客転倒が生じかねないのです。インドの事例は、この点をはっきりと示しているといえるでしょう。実際、十分な事前予告もなしに断行された全土封鎖について、貧困層は富裕層・中間層を守るための犠牲にされただけでなく、生活保障のための支援さえ満足に与えられなかったという批判が、多くの論者から上がりました(Mander 2021)。

その一方で、今回のパンデミックは、私たちが薄々気づいていながら目を逸らし続けてきた現実を社会に突き付けたという側面があることも忘れてはいけません。それが私たちの意識の変化に結びつき、さらには、これからの社会の在り方を変える力になるかどうかという点で、SDGsには大きな役割があるのではないでしょうか。つまり、貧困と脆弱性の問題の深刻さが広く認識され、貧困削減と社会的保護の強化へ向けての機運が社会のなかで一段と高まるという流れが、SDGsによって後押しされるという可能性です。

それが現実のものになるためには、「誰一人取り残さない」という考え方の中心にあるのは、「同情」「慈悲」「思いやり」ではなく、「正義」なのだということが社会のなかで幅広く共有されることがまず必要でしょう。それは別の言い方をすると、貧困に陥る可能性は誰にでもあるという前提に立ったうえで、上から目線の「施し」としてではなく、すべての人に認められた当然の「権利」として、貧困と脆弱性からの自由を制度的に保障するという考え方が当たり前になるということなのです。

※この記事の内容および意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式意見を示すものではありません。

さらに学びたい人へ

・貧困線について——極度の貧困状態にある人たちが世界全体でどれだけいるのかを知るためには、そうした人たちが各国にどれだけいるのかを共通の基準で測定する必要があります。その世界共通の基準として用いられるのが、「国際貧困線」です(煩雑になるのを避けるため、本文では単に「貧困線」としています)。

1990年に世界銀行の研究グループが、各国の物価水準の違いを考慮に入れたうえで、世界の最貧国の国別貧困線を基準として、1人あたり1日1ドルという国際貧困線を初めて設定しました。その後、世界各国の物価水準についての最新調査に基づいて、国際貧困線は定期的に改定されてきました。最近では2015年10月に、国際貧困線が1日1.25ドル(2005年調査に基づき算出)から1日1.9ドル(2011年調査に基づき算出)に改定されました。ただし、この改定は物価変動の影響を反映させることが目的であり、国際貧困線は実質的には引き上げられていない(つまり、極度の貧困状態の基準は変わっていない)ことに注意しましょう(Basu 2015; Ferreira, Jolliffe and Prydz 2015)。

なお、貧困に関するトピックを幅広く扱った本として、ラヴァリオン(2018)があります。

・インドの全土封鎖について——インドはこれまでに、新型コロナウイルスによる感染拡大の波に二度襲われています。第一波の際には、全土封鎖が感染対策の中心をなし、2020年3月25日から2カ月以上にわたって続きました。ところが、2020年6月以降、感染拡大にまったく歯止めがかからないなか、封鎖措置の解除と経済活動の再開に向けての動きが本格化していきます。全土封鎖の長期化によって経済活動の停止がさらに長引いた場合、インドが経済的に持ちこたえられなくなってしまうと中央政府が判断したためです。以上のような経緯を考えると、インドの全土封鎖は失敗に終わったといわざるをえません。また、他の国々のロックダウンと比べて非常に厳しい措置であったにもかかわらず、インド政府が打ち出した経済対策は、規模の面でも内容の面でもかなり不十分なものだったという点も盛んに指摘されています(Azim Premji University 2020, 2021; Mander 2021; Ray and Subramanian 2020; 湊 2020)。

なお、2021年10月末時点でのインドの感染者と死者の数は、それぞれ3427万人(世界第2位)と46万人(同3位)に上っています。ただし、新型コロナによる被害の実態ははるかに深刻であったことがわかっており、実際の死者数は政府発表の約10倍に達するという推計もあります(Anand, Sandefur and Subramanian 2021)。

写真の出典

- 筆者撮影

参考文献

- Anand, Abhishek, Justin Sandefur and Arvind Subramanian 2021. “Three New Estimates of India’s All-Cause Excess Mortality during the COVID-19 Pandemic.” Center for Global Development Working Paper 589.

- Azim Premji University 2020. COVID-19 Livelihoods Survey: Compilation of Findings, Centre for Sustainable Employment.

- Azim Premji University 2021. State of Working India 2021: One Year of Covid-19, Centre for Sustainable Employment.

- Basu, Kaushik 2015. “Measuring Poverty in a Rapidly Changing World.” World Bank Blogs, 19 September.

- Ferreira, Francisco, Dean Mitchell Jolliffe and Espen Beer Prydz 2015. “The International Poverty Line Has Just Been Raised to $1.90 a Day, but Global Poverty is Basically Unchanged. How is That Even Possible?” World Bank Blogs, 4 October.

- Kapoor, Radhicka 2020. “The Unequal Effects of the Covid-19 Crisis on the Labour Market.” India Forum, 27 July.

- Mander, Harsh 2021. Locking Down the Poor: The Pandemic and India’s Moral Centre, New Delhi: Speaking Tiger.

- Ray, Debraj and S. Subramanian 2020. “India’s Lockdown: An Interim Report.” NBER Working Paper 27282.

- Subramanian, S. 2019. “What is Happening to Rural Welfare, Poverty, and Inequality in India?” India Forum, 6 December.

- Sumner, Andy, Chris Hoy and Eduardo Ortiz-Juarez 2020. “Estimates of the Impact of COVID-19 on Global Poverty.” WIDER Working Paper 43/2020.

- マーティン・ラヴァリオン(柳原透監訳) 2018. 『貧困の経済学 上・下』日本評論社。

- 湊一樹 2020.「『世界最大のロックダウン』はなぜ失敗したのか——コロナ禍と経済危機の二重苦に陥るインド」『IDEスクエア』。

著者プロフィール

湊一樹(みなとかずき) アジア経済研究所地域研究センター研究員。専門は南アジアの政治経済。最近の著作に、「『世界最大の公的雇用プログラム』の政治経済学」(堀本武功・村山真弓・三輪博樹編『これからのインド――変貌する現代世界とモディ政権』東京大学出版会、2021年)、「保護主義に傾倒するインド――新型コロナ対策の失敗で深まる経済の危機」(佐藤仁志編『コロナ禍の途上国と世界の変容』日本経済新聞出版、2021年)などがある。

【連載目次】

おしえて!知りたい!途上国とSDGs

- 第1回 激論!SDGsってなに?(前編)――SDGsは途上国の開発に役立っているの?

- 第2回 激論!SDGsってなに?(後編)――私たちにできることは何があるの?

- 目標1 貧困をなくそう――「正義」の問題として

- 目標2 飢餓をゼロに――現在と将来の世代に十分な食料を供給する

- 目標3 すべての人に健康と福祉を――必要な保健医療サービスを誰もが受けられる世界へ

- 目標4 質の高い教育をみんなに――何をすべきか

- 目標5 ジェンダー平等を実現しよう――すべての女性が能力を発揮できる社会に

- 目標6 安全な水とトイレを世界中に――水とつながる多様な課題

- 目標7 エネルギーをみんなに、そしてクリーンに――経済発展に役立つエネルギーを取り戻せ

- 目標8 働きがいも経済成長も――働きやすく、生きやすい未来に向けて

- 目標9 産業と技術革新の基盤をつくろう――多様性に富む持続可能な経済社会の実現に向けて

- 目標10 人や国の不平等をなくそう―― 世界を支配する「象」を倒せるか

- 目標11 住み続けられるまちづくりを――市民ひとりひとりを大切にする安全な都市とは

- 目標12 つくる責任、つかう責任――循環型社会ってなに? ごみ問題から考える国際協力

- 目標13 気候変動に具体的な対策を――「カーボン・ニュートラル」に向けて何ができるのか?

- 目標14 海の豊かさを守ろう――ハイブリッドな実施手段の活用

- 目標15 陸の豊かさも守ろう――東南アジアのアブラヤシと私たちの消費生活

- 目標16 平和と公正をすべての人に――制度はどこに?

- 目標17 パートナーシップで目標を達成しよう――持続可能な開発に向けてグローバルなパートナーシップを活性化する

- SDGsのここってどうなの?――SDGsの専門家に聞いてみた