IDEスクエア

コラム

第1回 ワンヘルス──人・動物・環境の健康からみるアジア

One Health in Asia: A Lens through the Health of Humans, Animals and the Environment

PDF版ダウンロードページ:https://hdl.handle.net/2344/0002001302

2025年3月

(3,878字)

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)とワンヘルス

「ワンヘルス」と聞いてわたしたちの健康(ヘルス)とどのような関係にあるのかがピンとくる人は少ないかもしれない。その背景にある「人獣共通感染症」、つまり人が他の動物種を通して同じ病原体に感染する病気については、2020年以降世界的に猛威を振るい、その後下火になったものの、いまだ身の回りで散発的に流行している新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によって知るようになった人もいるだろう。

WHOと中国の調査チームの報告書によると、COVID-19の起源についてはいまだ国際的に決着がついていないものの、おそらくコウモリが起源ではないかと言われている。また過去の新興感染症を調べた研究によると新興感染症の7割以上が野生動物に由来する人獣共通感染症であるという1。2000年代以降でみても、2002年に重症急性呼吸器症候群(SARS)、2003年に鳥インフルエンザ(H5N1)、2009年に新型インフルエンザ(H1N1)、2012年に中東呼吸器症候群(MERS)、2014年にエボラウイルス熱、2015年にジカ熱ウイルス熱などさまざまな新興感染症(これらはすべて人獣共通感染症)が国境を越えて続々と流行してきた。

こうした新興感染症に対して国際社会は決して手をこまねいていたわけではなく、専門的な研究による知見をもとに多くの政策提言が出され、国際保健制度の改革も行われてきたはずである。しかし残念ながらわたしたちはCOVID-19の流行を防ぐことができず、マスクの着用、検査と隔離、ワクチン接種をはじめ、ロックダウン、出入国規制、集会・面会・接触・外出の自粛など多大なコストと犠牲、そして不便を強いられた。最近ではCOVID-19によって国内外で停滞していた社会経済活動はすっかり回復した感があるものの、人獣共通感染症をもたらすウイルスがなくなったわけではなく、依然として自然界に潜んでいることを忘れてはならない。そしてある動物から種を越えていつ人に感染し(スピルオーバー)、それがCOVID-19のような世界的な大流行をもたらすかを予測することはできないと専門家の間では考えられている。すなわち、わたしたちは次に来るべきパンデミックに備えると同時に、起きたあとの対症療法ではなく、根本的にどのようにすればパンデミックのような惨事を防げるかについても真剣に考える必要がある。

ワンヘルスにおけるエコロジーの視点

パンデミックを防ぐうえで有効なアプローチのひとつが、人・動物・環境の健康を統合的にとらえる「ワンヘルス」という考え方である。ワンヘルスは獣医学や公衆衛生学という専門分野を越えて、森林保全、生物多様性、食の安全など学際的なアプローチが必要とされる点が特徴である。

とくに世界的に広く普及するきかっけとなったのが2004年9月にアメリカの野生動物保全協会(Wildlife Conservation Society: WCS)とロックフェラー大学の共催による国際会議で採択されたマンハッタン原則“One World, One Health”である。同原則では、生物種の消失、生息地の破壊、環境汚染、侵入生物、気候変動といった環境生態系問題が地球上の生命のあり方を根本的に変えつつあること、人、家畜、野生動物の健康を統合的にとらえるアプローチとして「ワンヘルス」が必要であることを指摘した。そのためには21世紀に向けて疾病の予防・サーベイランス(疾病動向の監視)・モニタリング・コントロール・緩和に加えて、広く環境保全のために学際的かつセクターを超えたアプローチが必要であるとの提言が出された2。

またマンハッタン原則から15年を経た2019年10月にはベルリンにて政府、研究者、市民社会から200名近い専門家が集まり、“One Planet, One Health, One Future”を掲げた新たな原則が採択された3。このベルリン原則では、マンハッタン原則をふまえつつ、ワンヘルス・アプローチによって取り組むべき疾病の対象を感染症だけでなく非感染症にも広げ、さらに人や動物の健康、環境の健全性にとって深刻な脅威になりつつある気候危機への取り組みも必要であることが訴えられた。

このようにわたしたちの「健康」が広くエコロジーの問題と密接なつながりがあるという考え方はCOVID-19のパンデミック以降、国際社会のなかで主流になりつつある。2010年には世界的にワンヘルス・アプローチを促進するためにWHO、国際獣疫事務局(OIE / WOAH)、国連食糧農業機関(FAO)という3つの国際機関による連携組織が結成された。2021年には国連環境計画(UNEP)に参加を呼びかけて4機関による協力活動をスタートさせ、ワンヘルスの共同行動計画をまとめている4。そこではワンヘルスは次のように定義されている。

ワンヘルスは、人、家畜、野生動物、植物、そしてより広い環境(エコシステムを含む)の健康が密接につながっており、相互依存関係にあるという認識のもと、人、動物、植物、エコシステムの健康を持続可能な形でバランスさせ最適化させるための統合的で統一的なアプローチである。

このアプローチは社会のさまざまなレベルで複数のセクター、ディシプリン、コミュニティが協力してウェルビーイングを増進し、健康とエコシステムへの脅威に立ち向かい、きれいな水、エネルギー、空気、安全で栄養のある食べ物に関する人々のニーズに応えつつ、気候変動へのアクションを起こし、持続可能な発展に貢献するものである。

このようにワンヘルスは、人、動物(家畜、野生動物)、植物、そして広く環境の「健康」を統合的にとらえ、従来から医学・獣医学分野で議論されてきた人獣共通感染症や薬剤耐性菌の問題に加えて、人々のウェルビーイング(広い意味での福祉)の増進、ベーシックヒューマンニーズ(環境、資源、保健衛生に関する基本的欲求の充足)の確保、気候変動への対応と持続可能な発展といった現代世界が抱えるサステイナビリティ全般に関わる幅広い概念として提起されている。なお、ワンヘルスと同じように健康にエコロジーの視点を入れたより広い概念として「エコヘルス」や「プラネタリーヘルス」があるが、ワンヘルスは人獣共通感染症の世界的な流行を受けて、その予防のために提起されたという点で、問題解決志向のより強い概念であるといえるであろう。

パンデミックの予防に向けたワンヘルス・アプローチ

それではパンデミックの予防のためのワンヘルス・アプローチとして、具体的にどのような対策が必要なのだろうか。たとえば世界銀行とFAOの推定によると、1994年以来、エボラウイルス熱までを含む新興感染症によって世界で6800億米ドル以上の損失があり、また2020年から2021年までの間だけでCOVID-19によって11兆米ドルの損失が見込まれるという5。これに対して生物多様性、森林保全、食品安全、獣医・公衆衛生サービス分野での対策により発生源での予防に必要な投資額は、世界で数百万から数十億米ドルと損失額の千分の一以下で済むとされている。ここで示唆されているように、幅広い領域における対策を総合的に講じていくにはワンヘルスの考え方が有効であろう。

しかしながら、森林保全にしても食品安全にしても、すでにそれぞれの分野で国際的にも国内的にもさまざまな対策がとられているではないかという疑問が生じるだろう。また確かに森林保全や野生動物取引の規制は大切だけれども、途上国の熱帯林で野生動物を捕獲して重要なタンパク源としながら生計を立てている人たちのことを無視して、先進国に住むわたしたちの健康のために野生動物を一律に保護すべきということは身勝手であろう。そもそもウイルスのスピルオーバーは予測できないとすると、どこまで環境保全や食品安全対策をすればわたしたちの健康を新興感染症リスクから守ることができるのか、そのために経済社会活動をどこまで、どのように規制・誘導すればよいのか、などさまざまな問題が横たわっている。

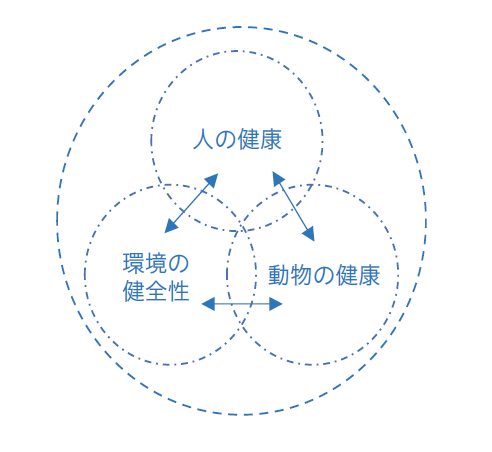

そこでワンヘルス・アプローチには図1に描くように人、動物、環境の健康・健全性の間にみられる相互作用をふまえて、各領域に携わる多様なセクター(業界、部門)やディシプリン(専門分野)を越えた連携・協働が求められる。COVID-19のパンデミックに遭遇してわたしたちが学んだ教訓は各分野の研究や対策を積み上げても、パンデミックは防げなかったということであろう。

図1 社会・生態システムのなかのワンヘルス

地域研究の事例から学ぶこと

ここで本コラムの字数が尽きたので最後にワンヘルスの観点から地域研究を通して学べることは何かについて中国の事例について触れておきたい。たとえばもし世界で最初の集団感染が発生した中国武漢市で野生動物を扱う市場で獣医師が定期的に感染症の検査をしていれば(農業部門と獣医部門の連携)、もし原因不明の肺炎患者を診察した医師が市内に潜在するウイルスのことを予め知っていたら(臨床医と生物研究機関の連携)、そして原因不明の肺炎の社会的リスクを十分に認識してその情報を迅速に共有できていれば(臨床医と行政、メディアの連携)、パンデミックの波を小さくすることができたかもしれない。中国は国際社会では自国が必ずしもCOVID-19の発生源ではないという主張をしている一方で、COVID-19の流行開始直後の2020年初めには野生動物の食習慣を変えるための行動が提唱され、2022年末に野生動物保護法が改正されたのはワンヘルス・アプローチの一歩前進といえるだろう。とはいえ中国各地では毛皮や薬用のために野生動物を飼育・利用する産業は少なくなく地方経済にとって重要な収入源となっているなど、野生動物と人間の間に依然として密接な関係がみられる。これは中国だけの問題だけでなく新興感染症のホットスポットとされるアジア地域の共通の問題である。そうしたなかで今後パンデミックに至るリスクをどのように軽減できるのか、そのために社会各層がどのように対応できるのかについて、COVID-19の経験を奇貨として探求していかなければなるまい。

付記

本コラムは『アジアのワンヘルス──人・動物・環境をめぐるリスクとガバナンス──』(アジア経済研究所、2025年2月)の刊行をふまえて今後数回にわたり各筆者が社会科学的な観点からアジアのワンヘルスをめぐる課題について解説を行っていきます。第1回は第1章「ワンヘルス・アプローチの視角──リスクとガバナンス」(1~30ページ)と第5章「中国の野生動物関連政策の展開にみるワンヘルス・アプローチの課題──COVID-19の原因究明と対応をめぐって」(119~146ページ)をもとにしています。詳しくは同書(オープンアクセス)をお読みください。

※この記事の内容および意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式意見を示すものではありません。

著者プロフィール

大塚健司(おおつかけんじ) 新領域研究センター環境・資源研究グループ長、主任研究員。博士(環境学)。中国および東アジアの環境問題と持続可能性課題をめぐるガバナンスについて研究。著作に『中国水環境問題の協働解決論──ガバナンスのダイナミズムへの視座』(単著、晃洋書房、2019年)、Interactive Approaches to Water Governance in Asia(編著、Springer、2019年)、『アジアの生態危機と持続可能性──フィールドからのサステイナビリティ論』(編著、アジア経済研究所、2015年)など。

注

- K. E. Jones, N. G. Patel, M. A. Levy, A. Storeygard, D. Balk, J. L. Gittleman and P. Daszak. 2008. “Global trends in emerging infectious diseases.” Nature. 451: 990-994.

- WCS. 2004. “The Manhattan Principles.”

- WCS. 2019. “The Berlin Principles.”

- FAO, UNEP, WHO and WOAH. 2022. One Health Joint Plan of Action (2022-2026): Working Together for the Health of Humans, Animals, Plants and the Environment. Rome.

- World Bank and FAO. 2022. From Reacting to Preventing Pandemics: Building Animal Health and Wildlife Systems for One Health in East Asia and Pacific. Washington, D.C.: The World Bank and FAO.