IDEスクエア

コラム

第8回 国際野生動物取引とワンヘルス

International Wildlife Trade and One Health

PDF版ダウンロードページ:https://hdl.handle.net/2344/0002001550

2025年10月

(2,600字)

ヒトと動物と環境の健康を守るために

これまでのワンヘルスのコラムでは、森林保全、家畜市場、農業、中山間地域などの観点から検討してきた。本コラムでは、国境を越えた野生動物取引への視点がワンヘルス実現のためにいかに重要であるかを示したい。2022年のアジアワンヘルス福岡宣言で「動物と人が共生する社会を構築するため、生物多様性の維持や地球環境の保全を積極的に推進する」とあるように、ワンヘルスの実現に向けて健全な生態系を維持することと動物と人の健康を守ることに注目が集まっている。生物多様性の維持と動物と人の健康を守るという両方の観点で、ワンヘルスにおける野生動物取引についての考察は欠かせない。

事実、国際野生動物取引の規模は莫大である。絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES、通称ワシントン条約)のデータベースによると、取引件数は2019年だけで約126万件もある1。このデータベースはCITESに登録されている絶滅の危機にある特定の動植物が国際取引される際に税関等で申告されている分のみを収録している。つまり、CITESに収録されていないが国際取引されている動植物や、密輸されている動植物のことも考慮するともっと多くの国境を越えた野生動物取引が行われていることになる。これにより、外来生物種が在来種と資源を奪い合い、生態系を破壊していることが指摘されている2。また、公衆衛生や農業生産、生物多様性を脅かす病原菌の侵入にもつながっているのである3。

野生動物の取引市場が人獣共通感染症の発生に結びついた事例として重症急性呼吸器症候群(SARS)が挙げられる。2002年、中国南部の広東省にある野生動物市場で取引されていたハクビシンとタヌキがSARS-CoVと呼ばれるウイルスの宿主となり、人間と接触したことにより感染が広がったとされている4。SARSは国内取引から発生したと考えられているが、野生動物の国際取引でも人獣共通感染症が引き起こされるリスクは存在する。こうした野生動物取引に起因するリスクへの現実的アプローチとしては、病原体やそれを保有する可能性のある野生種を根絶するのではなく、野生動物取引によって生じる人間を含む生物種間の接触率を減少させることが重要になってくる5。

それでは、どの国が頻繁に野生動物の取引を行っているのだろうか。ショッキングな話ではあるが、日本は減少傾向にはあるもののアジアやアフリカの野生動物取引市場において取引量が多いことで有名である6。そこで日本の事例を取り上げ、日本における国際的な野生動物取引と人獣共通感染症のリスクについて紹介する。

世界中から絶滅危惧種と感染症リスクを輸入する日本

国際野生動物取引の現状を明らかにするには定量的な統計データが必要である。しかし、国際野生動物取引の実態を捕捉した利用可能なデータは限られている。日本についていえばCITESが公開している取引データか厚生労働省が発表している輸入動物統計が候補になる。CITESデータは動物の詳細な種類や輸入の目的を公開しているため、具体的なリスクの候補を推測できることから、本コラムではCITESデータを用いた分析結果を紹介する7。

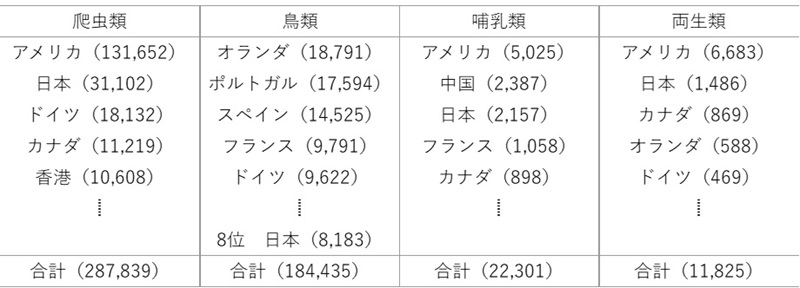

表1は爬虫類、鳥類、哺乳類、両生類のそれぞれにおいて1990年から2021年までの輸入件数上位5カ国と、全世界取引件数、そして日本の順位を示している。爬虫類の輸入件数が最も多いのはアメリカで、日本が2番手として続いている。鳥類輸入についてはヨーロッパ諸国の存在感が大きいが、東アジアにおいては日本が1位である。また、両生類では2位、哺乳類では3位と、日本が世界のなかでも野生動物を頻繁に取引している状況が確認できる。

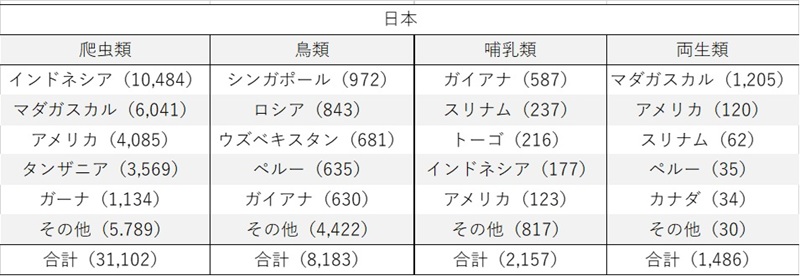

表2は日本が爬虫類、鳥類、哺乳類、両生類を輸入する主要相手国を示したものである。日本は爬虫類の取引が盛んであり、取引件数は3万1102件と哺乳類や鳥類の取引件数と比較して多い。その主な輸入元はインドネシアなどの東南アジアと、マダガスカル、タンザニアなどのアフリカ諸国である。また、ここでは紙幅の関係から詳細は割愛するが、日本の爬虫類輸入の95%以上は商業用であることが明らかになっている。日本に輸入された爬虫類は、エキゾチックペット、食用、薬用として一般市民の手にわたっているのではないかと推察できる8。爬虫類は、原生動物・蠕虫・舌形動物を含む多様な病原体の宿主となり、カメやスッポンからヒトに移るサルモネラ病など、細菌由来の病気を移す可能性が高い9。日本における爬虫類の取引規模の大きさは感染症リスクの高さだけではなく、巨大な市場の存在により生物多様性や種の保存も脅かされていることを示唆している10。つまり、日本がより一層の輸入管理や規制・検査に注力することで、人獣共通感染症のリスクを低減するだけでなく、生物多様性の保全もできると考えられる11。

ワンヘルス実現にむけた野生動物取引の未来

本コラムではあくまで日本の国際野生動物取引の動向を明らかにしたにとどまるが、今後は税関における輸出入規制の制度と実態の両面から種別ごとの野生動物取引に与える影響についてのより詳細な検討が必要だ。また輸入動物の多くが商業用で輸入されていることから、国内で野生動物がどのような経路で流通しているかの捕捉が必要である。しかし、日本においてそうした制度的な仕組みはまだ確立されていない12。流通のモニタリングや規制に加えて、最終的に野生動物に接触する消費者への人獣共通感染症に関する啓発も重要である。さらに、密輸市場を通した野生動物取引が引き起こす人獣共通感染症のリスクも見逃せない。密輸市場や国内市場への規制は政府主導でこれまでも行われてきた。しかし、データ収集が難しいこと、さらには統計的因果推論による評価実施を前提としない政策デザインであることなどから、それらの規制の効果の有無を学術的手法に基づいて分析を行った調査研究結果は少ない。統計的因果推論を用いた効果検証13は、事後検証と将来の政策立案の両方の観点から、ワンヘルス・アプローチにおける今後の重要な研究課題の一つであると筆者は確信している。

付記

本コラムは『アジアのワンヘルス──人・動物・環境をめぐるリスクとガバナンス──』(アジア経済研究所、2025年2月)の刊行をふまえて数回にわたり各筆者が社会科学的な観点からアジアのワンヘルスをめぐる課題について解説を行っています。第8回は第9章「東アジア・東南アジアにおける国際野生動物取引の実態解明」(237~257ページ)をもとにしています。詳しくは同書(オープンアクセス)をお読みください。

※この記事の内容および意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式意見を示すものではありません。

著者プロフィール

松浦正典(まつうらまさのり) アジア経済研究所開発研究センターミクロ経済分析研究グループ研究員。政策研究大学院大学政策研究科政策分析プログラム博士課程在籍中。専門は農業経済学、開発経済学。主な著作に“Weather shocks, livelihood diversification, and household food security: Empirical evidence from rural Bangladesh” (Yir-Hueih Luh, Abu Hayat Md. Saiful Islamと共著、Agricultural Economics, 2023)、“Weather shocks and child nutritional status in rural Bangladesh: Does labor allocation have a role to play?”(Kirara Homma, Abu Hayat Md. Saiful Islam, Bethelhem Legesse Debelaと共著、Food Policy, 2025)など。

注

- CITES, CITES Trade Database. (最終アクセス日2023年10月31日).

- B. Gallardo, M. Clavero, M. I. Sánchez & M. Vilà. “Global ecological impacts of invasive species in aquatic ecosystems.” Global Change Biology 22(1): 151–163 (2016).

- T. Allen, et al. “Global hotspots and correlates of emerging zoonotic diseases.” Nature Communications 8, 1124 (2017); R. Coker, et al. “Towards a conceptual framework to support one-health research for policy on emerging zoonoses.” The Lancet Infectious Diseases 11(4): 326–331 (2011); K. F. Smith, et al. “Reducing the Risks of the Wildlife Trade.” Science 324: 594–595 (2009).

- 浅川陽子「野生生物取引と動物由来感染症」『ワイルドライフ・フォーラム』25: 12–15 (2021).

- W. B. Karesh, R. Cook, E. L. Bennett & J. Newcomb, “Wildlife Trade and Global Disease Emergence.” Emerging Infectious Diseases 11(7) (2005).

- M. Auliya, et al. “Trade in live reptiles, its impact on wild populations, and the role of the European market.” Biological Conservation 204: 103–119 (2016).

- CITESデータは植物や魚類も含んでいるが、本コラムでは野生動物取引による感染症のリスクについて議論するためそれらのデータを除く。さらに、感染症のリスクは加工済みの動物よりも、生体との接触のほうが高いことが想定されるため、生体で取引されている動物のみを分析対象とする。対象となる動物の種類は日本における野生動物取引で広く問題となっている爬虫類、鳥類、哺乳類、両生類とした。

- S. M. Cheung & D. Dudgeon, “Quantifying the Asian turtle crisis: market surveys in southern China, 2000–2003.” Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 16(7): 751–770 (2006).

- J. A. Mendoza-Roldan, D. Modry & D. Otranto, “Zoonotic Parasites of Reptiles: A Crawling Threat.” Trends in Parasitology 36(8): 677–687 (2020); 杉山和寿「獣医領域からの人獣共通感染症2017」『動物臨床医学』27(1): 1–3 (2018).

また、2004年には日本でペットのイグアナが感染源と推定されたサルモネラ菌により下痢症の発生が確認されている(国立感染症研究所ホームページ)。 - S. Haitao, J. F. Parham, F. Zhiyong, H. Meiling & Y. Feng. “Evidence for the massive scale of turtle farming in China.” Oryx 42(1): 147–150 (2008).

- S. Borsky, H. Hennighausen, A. Leiter & K. Williges. “CITES and the Zoonotic Disease Content in International Wildlife Trade.” Environmental and Resource Economics 76: 1001–1017 (2020).

- T. Kitade & Y. Naruse. Crossing the Red Line: Japan’s Exotic Pet Trade. TRAFFIC, Japan Office, Tokyo, Japan (2020).

- 野生動物取引の規制・政策に関する因果効果を分析した研究はいくつかある。Borsky et al. (2020)(注11参照)はCITESデータを用いて、ワシントン条約による取引規制が感染症の病原体を伝達する動物の取引を減少させたことを明らかにした。Kubo et al. (2025) はYahoo!オークションの取引データを利用して、絶滅危惧種の取引禁止措置が代替可能な非禁止種の販売を増加させることを明らかにした。Endo et al. (2025) は野生のイノシシにおける豚熱発生後にイノシシ用罠の販売が減少したが防除用品の販売は増加したことを明らかにした。このように感染症の発生が積極的な管理(捕獲)から消極的な管理(防除)への行動変容を引き起こすことを示唆した研究もある。T. Kubo, T. Mieno, S. Uryu, S. Terada & D. Veríssimo. “Banning Wildlife Trade Can Boost the Unregulated Trade of Threatened Species.” Conservation Letters. 18(1), e13077 (2025); T. Endo, S. Uryu, K. Fukasawa, J. Kang & T. Kubo. “Disease outbreak in wildlife changes online sales of management items.” One Health 20, 100988 (2025).