IDEスクエア

コラム

第16回 ラオス――野糞の話しをしよう

Laos: Talking on Open Defecation

PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/0002001288

2025年3月

(4,118字)

トイレに関する現地語講座

トイレに関する単語

- ຫ້ອງນ້ຳ ホーン(グ)ナム 本来は水浴び場(シャワー室や風呂)を指すが現在はトイレも意味し、とくに都市部で使用される言葉

- ວິດຖ່າຍ ヴィッ(ト)ターイ トイレを意味し、現在はとくに地方で使われる言葉

- ຖອກທ້ອງ トークトーン(グ) 下痢、お腹を壊す

- ຖ່າຍຊະຊາຍ ターイササーイ 野外排泄をする

- ຂີ້ キー 糞

例文

- ຫ້ອງນ້ຳຢູ່ໃສ ? ホーン(グ)ナムユーサイ? トイレはどこですか?

- ໄປຍ່ຽວ パイニアオ おしっこに行く

- ໄປປ່ອຍນ້ຳ パイポーイナム 水を放ちに行く(小さい用を足しに行く)

尻を出し続けた男

野糞の話しをしよう。この一文を読んだ読者は戸惑い、読み進めるのをやめるかもしれない。しかし私はいたってまじめだ。過去20年におけるラオスでの個人的体験を語ることで、同国におけるトイレ事情の変遷がみえてくるからだ。私は2000年代中頃に地方調査を行った際、茂み、山、川など至る所で尻を出してきた。トイレがなかったからである。

ラオスは2025年内の野外排泄撲滅を目指し、これまで長期にわたりトイレの設置や衛生教育を行ってきた。これは多くの途上国にとっても問題であり、持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals: SDGs)の6でも「安全な水とトイレを世界中に」と掲げられている1。ラオスでの野外排泄率は2000年の62%から2020年には16%まで低下し(KPL, November 16, 2023)、同年7月31日にはボリカムサイ県がラオスで初めて野外排泄脱却を宣言した(Lao Patthana, August 1, 2020)。以降、各県が続き、2025年1月17日にルアンナムター県が同宣言を行い(Lao Patthana, January 19, 2025)、全18都・県で目標が達成された2。

この20年間でラオスのトイレ事情は大きく改善され、私が野で尻を出すことはなくなった。現在ではトイレが併設されたガソリンスタンドが幹線道路沿いの至る所にある。茂みに隠れて尻を出し、友達に笑われていた私はもういない。

以下では過去に2回実施したラオスでの大規模地方調査の経験を交えながら、トイレ事情の変化について語っていく。

ラオスで初めての……

2000年代初頭のラオスでは、長距離移動の際に性別を問わず野で用を足すことが当たり前だった。当時はまだ幹線道路沿いであってもガソリンスタンドが少なく、ましてやトイレが併設されている場所はほぼなかった。初めて長距離バスで首都ビエンチャンから南部に向かった際、2時間ほど走ると何もない場所で車が突然止まった。不思議がる私をよそに乗客はいっせいにバスを降り、申し合わせたように男性は片側の茂みへ、女性は反対側の茂みへと消えていった。トイレ休憩を理解した私も、この機を逃してはならぬと茂みで小さな用を足した。ふと見ると、右斜め前方でおばさんが平然としゃがんでいた。だが民族衣装の「シン」と呼ばれる巻きスカートをうまく利用し、男どもからは見えないように用を足している。私はこのときにラオス流儀を学んだ3。

野外での小さな用はまだよいが問題は大きい方である。まさにそれは大問題だ。2004年から2006年にかけて、私はラオスの12都・県で調査を行った。特段の理由がない限り地方調査には必ず陸路で行く。気になる村や場所があれば立ち寄り、人々に話を聞くことができるからだ。首都ビエンチャンはラオスでもっとも発展しているがゆえに特異な場所である。当時もいまも私は地方を知らずにラオスを理解できないと思っている。ラオス研究を始めて数年のひよっこだった私は、とにかく陸路であらゆる場所に行きラオスを知りたかった。

ラオスで初めての野糞体験は、南北を貫く国道13号線南4に位置する中部カムアン県の茂みだったと記憶している。ラオス人仲間と車で移動していると道中で腹痛に襲われた。周囲には何もなく、トイレがある食堂やガソリンスタンドがいつ現れるかわからない。私は当時もいまも地方に行く際、必ずトイレットペーパーを鞄に入れていく。子どもの頃からお腹が弱い私にぬかりはない。私は運転手さんに車を止めるよう頼み茂みに急いだ。友達は冗談で「ウンコか?」と聞いてきた。私がキレ気味に「そうだよ!」と答えると彼/彼女らは「マジで?日本人が……」と笑い始めた。茂みで尻を出した私に罪悪感はあったが、青空の下での排泄は爽快に感じた。最中には無防備な私を襲うさまざまな虫(敵)とも戦った。尻を出している人間が一番無防備だ。2年間の調査では複数回同様の経験をした。トイレにめぐりあわない運のなさか。いやウンは嫌というほどついていた。用の最中にヘビを見かけたこともあった。さすがに震えた。野外で尻を出す際は周囲に動物がいないことを確認することが大切だ。

山と川は難関である

経験上、野糞が難しい場所は山と川である。山には木々があり隠れる場所は多い。しかし急な斜面でウンコ座りをし、安定した体勢を維持するのは意外と難しい。細かい木々が密集しているのも実は厄介だ。そしてラオスの山には「敵」が多い。いつ動物に襲われるかもわからない。

他人に尻を出した姿をまじまじ見られたのは、ラオス最北端のポンサリー県の山の中だった。茶畑を見学に行くため山道を4人で登っていると腹痛に襲われた。左側は斜面に茶畑が広がっている。茶樹の間に隠れることはできたが、栽培者が同行していたため選択肢から外れた。右側は木々が生い茂るいささか急勾配な斜面であり、「敵」の急襲も懸念される。我慢しながらベストスポットを探していると、右側の斜面と道の間に大きなくぼみを発見した。チャンス到来である。私は同行者たちに少し離れこちらを見ないよう伝え、くぼみに降りた。道からは丸見えであるが我々以外誰も通る気配はない。しかし予想外にも少数民族の親子連れが、背中に薪を背負いながらどこからともなく現れた。用の最中である私はどうにもできない。母親は私の存在に気がつき目と目が合った。お互いの視線が徐々に近づくと私の無防備な姿が見えたのだろう。母親の表情が一瞬だけ変わった。2人の子どもたちは外国人が尻を出している姿にキョトンとしていた。私は尻を出したまま母親から目を逸らさなかった。視線を切ったら負けだと思った。出した尻は守れないが何かの防衛反応だろうか。彼女たちは背中の籠を揺らしながら無言で去っていった。10秒ほどの出来事だったと記憶している。

最難関は川である。ある日、南部のメコン川を小さな船で調査地の島に向かっていた。船には私以外にいつものラオス人2人と船頭さんの3人がいた。出発から40分ほど経つと腹痛に襲われた。お約束である。もちろん船にトイレはなく、川には身を隠す茂みもくぼみもない。周囲は一面褐色のメコン川であり万事休すだ。船の最後尾にいた船頭さんにエンジンを止めるよう頼み、私以外船首に行くよう伝えた。そして最後尾で私は川に尻を出した。恥ずかしさなど微塵もない。エンジンに代わり私の尻に火が点こうとしたとき、前方の中州に上陸できそうだという船頭さんの神の声が聞こえた。15分ほど耐えただろうか。小さな中州に船をつけ、いざ上陸しようと左足を地面につけたその瞬間、手の小指第一関節ほどの大きなアリが大量に足を這い上がってきた。私は「うお!アリ!」と叫びながら足と身を引いた。アリに襲われる恐怖によって腹痛は治まった。川に尻を出す準備をしたまま20分ほど進むと調査地に到着し、無事トイレで用を足すことができた。水の上は難関である。

尻を出さなくなった男

あれから10年が経ち、私はラオスの野で尻を出さなくなった。2016年から2018年にかけて全18都・県で調査を行った際、以前よりも移動距離や車中にいる時間が長く、野外排泄のリスクが高かったにもかかわらず、道中の用はすべてガソリンスタンドや食堂のトイレで足した。清潔さはピンからキリまであるが、今日では遠隔の農村や山岳地域でもトイレ併設のガソリンスタンドを見かける。少なくとも都市部では、人々が道端で瓶やペットボトルに入ったガソリンを売る光景は昔のものとなった。

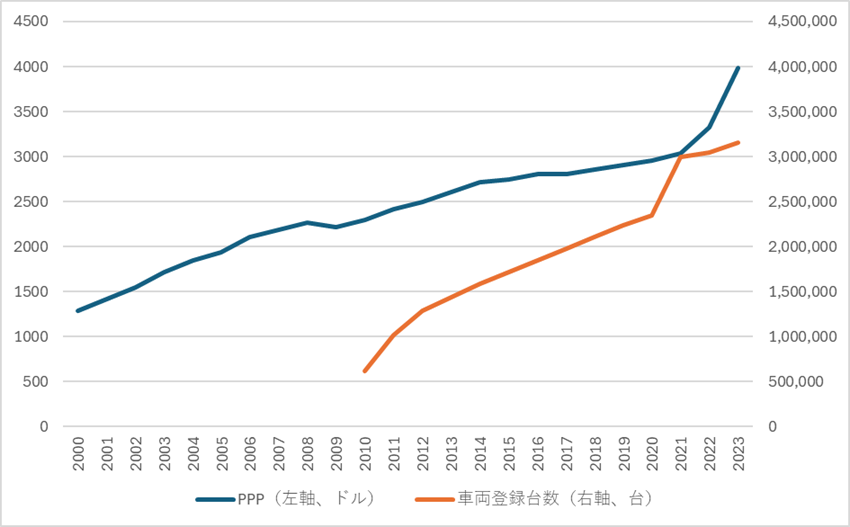

2000年代中盤から年率8%前後の経済成長が10年近く続くと、人々は自転車からバイク、バイクから車に乗り換えた。図は購買力平価(PPP)ベースの1人当たり国内総生産(GDP)と車両(バイクを含む)登録台数の推移である。車両データの統計は2010年以降に限られるが2つの数値は比例するように上昇し、2022年には人口約750万人の国で登録台数が300万台を超えた。

車両の増加に伴い2000年代後半から10年代にかけて、トイレを併設したガソリンスタントが全国の至る所に設置された。Lao State Fuel、PV OIL、Petro Trade、PTT Laoなど、筆者が確認できた主要4社の現在のガソリンスタンド数は合計で約650カ所以上ある5。それらが舗装された道路沿いに設置されていると仮定すると、約22キロメートルに1カ所ガソリンスタンドがある計算となる6。砂利や土道などすべての道路を含んで計算すると約92キロメートルに1カ所ガソリンスタンドがある7。中小事業者経営のガソリンスタンドも多いため、いずれも実際の割合はさらに高くなることは間違いない。それは私の体感とも合致する。このような状況であれば幹線道路沿いの茂みで尻を出す必要はもうない。

しかし私は今後もトイレットペーパーをもち歩く。地域研究者は対象国に長年かかわると、訪問する場所や付き合う人が固定化する。歳をとると若者と接する機会も限られる。体力が衰えると地方調査に行くのも億劫になる。そうなると情報がアップデートされずに経験と記憶を頼りにその国の「いま」を語りだす。老害の始まりだ。今後も定期的にラオス全国を回りさまざまなものを自分の目で見、手に触れ、においを感じ、人々と話す必要がある。平地は問題ないが山や川はいまだに難敵だ。今後も野で尻を出す可能性は否定できない。

※この記事の内容および意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式意見を示すものではありません。

写真の出典

- 撮影 山田健一郎

参考文献

- Ministry of Planning and Investment (MPI) Lao Statistical Bureau 2025. Statistical Yearbook 2023. Ministry of Planning and Investment (MPI) Lao Statistical Bureau.

著者プロフィール

山田紀彦(やまだのりひこ) アジア経済研究所地域研究センター動向分析研究グループ長。専門はラオス地域研究、権威主義体制研究。主な著作は『権威主義体制にとって選挙とは何か──独裁者のジレンマと試行錯誤──』(編著)ミネルヴァ書房(2024年)、『ラオスの基礎知識』めこん(2018年)、『独裁体制における議会と正当性──中国、ラオス、ベトナム、カンボジア』(編著)アジア経済研究所(2015年)等。

注

- SDGsとは2015年9月の国連サミットで掲げられた2030年までに達成すべき17の目標を指す。ラオスの場合は目標18として独自に「不発弾から命を守る」を掲げている。SDGsについては国連開発計画(UNDP)駐日代表事務所ウェブサイト、ラオスのSDGsについてはUnited Nations Lao PDRウェブサイトを参照されたい。また『IDEスクエア』のコラムでもSDGsに関する特集を組んでいる。

- ラオス保健省は現在のところ全国での野外排泄脱却を宣言していない。しかし各種報道に基づき筆者が確認したところ、18都・県すべてがすでに野外排泄脱却を宣言している。以下は各都・県の宣言日である。首都ビエンチャン(2022年7月14日)、ポンサリー県(2024年10月25日)、ルアンナムター県(2025年1月17日)、ウドムサイ県(2024年12月3日)、ボケオ県(2024年7月4日)、ルアンパバーン県(2024年8月11日)、サイニャブリー県(2024年8月15日)、フアパン県(2023年12月22日)、シェンクアン県(2024年12月6日)、ビエンチャン県(2023年10月20日)、ボリカムサイ県(2020年7月31日)、カムアン県(2024年11月25日)、サワンナケート県(2025年1月9日)、サラワン県(2024年3月12日)、チャンパーサック県(2024年2月1日)、セコーン県(2024年3月22日)、アッタプー県(2024年4月4日)、サイソムブーン県(2024年10月8日)。宣言をしたからといって完全に野外排泄がなくなったわけではない。

- シンは野外での水浴びでも身体を隠すことができ、女性にとっては便利な代物である。

- ラオスには北部ルアンナムター県と中国の間にあるボーテン国境から、南部チャンパーサック県とカンボジアの間に位置するノーンノックキアン国境まで国道13号線が通っている。首都ビエンチャン以北を13号線北、以南を13号線南と呼ぶ。

- ASEAN Council on PetroleumのウェブサイトによるとLao State Fuelのガソリンスタンド数は326カ所である。PV OILは125カ所(同社ウェブサイト)、Petro Tradeは150カ所(Vientiane Times, May 16, 2022)、PTTは52カ所(同社ウェブサイト)となっている。アクセス日はいずれも2025年1月11日である。ただし実際の各社のガソリンスタンド数は以上の数値よりも多いと考えられる。

- 2023年のコンクリート舗装道路距離数は910キロメートル(km)、アスファルト舗装は1430km、タール舗装は1万1878kmであり(MPI Lao Statistics Bureau 2025)、その合計1万4218kmを大手4社のガソリンスタンド数(653カ所)で除した。

- 砂利道は2万5216km、土道は2万529kmであり(MPI Lao Statistics Bureau 2025)、注4の舗装道路を合わせるとラオス全国の道路距離数は5万9964kmとなる。それを大手4社のガソリンスタンド数(653カ所)で除した。

- 第1回 中国の「トイレ革命」

- 第2回 日本――トイレではない。それは、便所。

- 第3回 インドネシア――日本を超える?隙のない清潔なトイレ

- 第4回 韓国──紙、流すべきか、流さざるべきか

- 第5回 トルコ──いにしえのトイレに思いを馳せつつウォシュレットの原型を体感せよ

- 第6回 ベトナム――奥深き農村トイレ文化

- 第7回 イラン――洗え、洗え、の爽やかトイレ

- 第8回 ウズベキスタン――トイレをめぐる新米研究者の冒険記

- 第9回 パキスタン――トイレへの(心理的)アクセスがない

- 第10回 中国──トイレから見える中国人の合理性

- 第11回 カンボジア──トイレは怖いところなのか

- 第12回 マレーシア――「郷に従う」ことの快適さ

- 第13回 タイ――洋式化と多様化の波

- 第14回 クウェート――略奪されたトイレ

- 第15回 フィリピン──普通のトイレを使うための障害者たちの知恵

- 第16回 ラオス――野糞の話しをしよう

- 第17回 台湾――トイレの文明化の現在地

- 最終回 中国――農村トイレ回想録