ライブラリアン・コラム

タイ国家統計局からの大規模寄贈を受けて

PDF版ダウンロードページ:https://hdl.handle.net/2344/0002001676

小林磨理恵

2024年4月

「ここにある統計資料の大部分、廃棄する予定なんです」

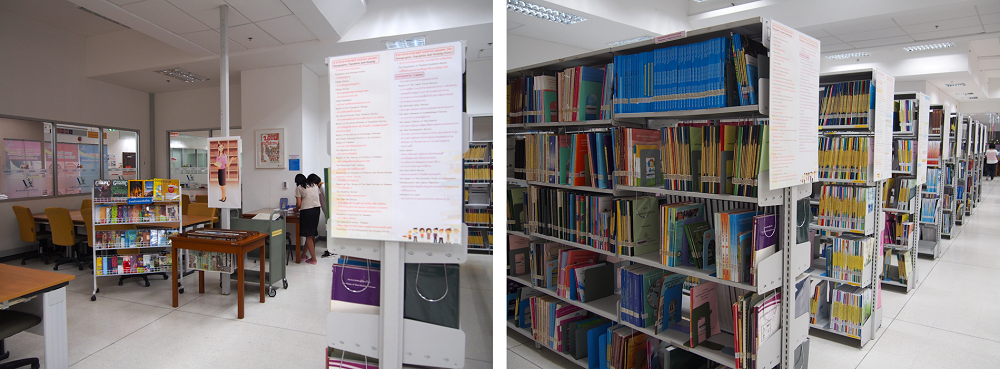

一昨年のタイ出張で、タイ国家統計局(National Statistical Office of Thailand、以下NSO)図書室に立ち寄ったところ、顔なじみの職員から思いがけない一言を聞いた。NSO図書室には、NSOの出版する統計書の他、タイの各省庁・部局が出版する統計書が集められている。詳しい事情を聞くと、近い将来にNSOが別庁舎へ移転することが決まり、そこでは統計データの管理が主となるため、冊子体の保管スペースが非常に狭くなる。したがってNSO刊行物を一部ずつ保管するほかは、すべて廃棄せざるを得ないのだという。

だからといって、図書室の蔵書を廃棄するのは良くない。これまで見た限り、他の政府機関は、自機関の統計書を完全に保管しているわけではなかった。「ここにしかない資料があるから、捨てない方が良い」。そう訴えてみたところで、諦めをにじませる苦い表情は変わらなかった。ならばアジ研図書館で引き受けたい、と思わず言った。すると、「そうしてもらえるなら有難い」と表情が和らいだ。

「統計大国」の統計事情

NSOは、タイの統計行政の中心を担う。総合統計年鑑の他、人口センサスを始めとする各種センサスを実施し、公刊している。他にも多種多様な経済・社会統計を作成し、タイ社会の動態を明らかにする基礎データを豊富に提供している。

NSOの統計調査と同時に、各省庁・部局も自機関の専門分野に特化した統計調査をおのおの実施している。タイが「統計大国」である所以はここにある。あまりに数多くの統計調査が存在するため、NSOと各省庁・部局の統計の全体像を把握することは困難だ。

アジ研は創立以来、統計収集を一貫して重視してきた。アジ研図書館における目玉は、統計コレクションだといってよい。タイの統計書もその一角をなし、冊子体だけで約4500点に上る。しかしそれでも、タイの統計コレクションは不完全だと言わざるを得ない。それは、NSOの統計書はほぼ網羅する一方で、各省庁・部局の統計書については、すべてを収集できているわけではないからだ。各省庁・部局の統計書は非売品であり、直接その部局を訪れて寄贈依頼しない限り、入手することはできない。あらゆる政府機関に定期的に出向くことは現実的ではなく、タイ国家経済社会開発委員会(NESDC)や労働省などいくつかの機関に絞ったうえで、その統計書を収集してきた経緯がある。

NSOが手放そうとしている資料には、各省庁・部局の統計書が数多く含まれている。つまりそれらは、アジ研図書館の弱点を補完し得る資料群である。NSOの蔵書を引き受けることは、その散逸の回避策となることに加え、アジ研図書館のコレクション拡充においても大きな意義を持っている。

奇跡のような3日間

本年1月に入り、NSOの移転を7月に控え、いよいよ資料を廃棄するという具体的な情報を得た。そのため筆者は、3月4日からの3日間、NSOを訪れた。図書館長からのレターを手渡し、資料寄贈を直談判すること、また承諾が得られれば、その場で資料を選定し、アジ研へ発送することが目的であった。予算が厳しいなかでタイ出張が実現した背景には、アジ研内外のタイ研究者の後押し、また図書館の同僚たちの理解があったことを記しておきたい。

出張前、実はとても緊張していた。NSO側とのメールのやり取りがスムーズにいかず、本当に寄贈してもらえるのか半信半疑だった。またそれ以上に、廃棄資料とはいえ、「そこにしかない」かもしれない資料を日本に持ち出すことへの後ろめたさがあった。統計は国家の基盤である。タイで永続的に保管され、タイ市民がアクセスしやすい場所にあることが、何より望ましいはずだ(この考えは、今も変わらない)。

筆者の緊張と複雑な感情をよそに、NSOの方々は笑顔で迎え入れてくれた。まず統計予測部長に、タイの統計は学術研究においても重要であるから、アジ研図書館で是非とも引き受けたいと説明したところ、寄贈を快諾してくださった。そして、図書室に勤務する職員の皆さんに対し、筆者に協力するように伝え、具体的な指示を出した。アジ研に寄贈する資料には、1冊ごとに「廃棄」のスタンプを押すこと、また何を寄贈したかをきちんと記録しておくこと、等々。

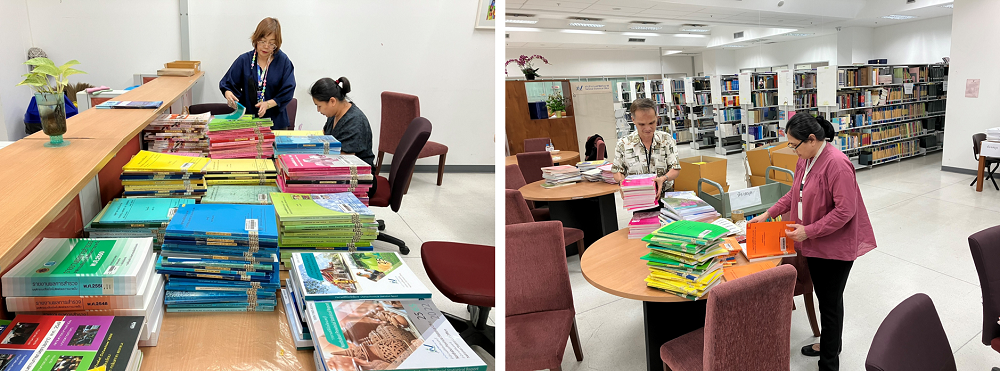

筆者は早速、アジ研図書館にない資料、特に各省庁・部局の統計書の選定にとりかかった。すると一人のNSO職員が傍らに来て、「良かった、良かった」と声をかけてくれた。なんとも嬉しそうな表情だった。この時はその真意がよく分からず、緊張が解けつつあった筆者の気持ちが伝わったのかなとも思った。

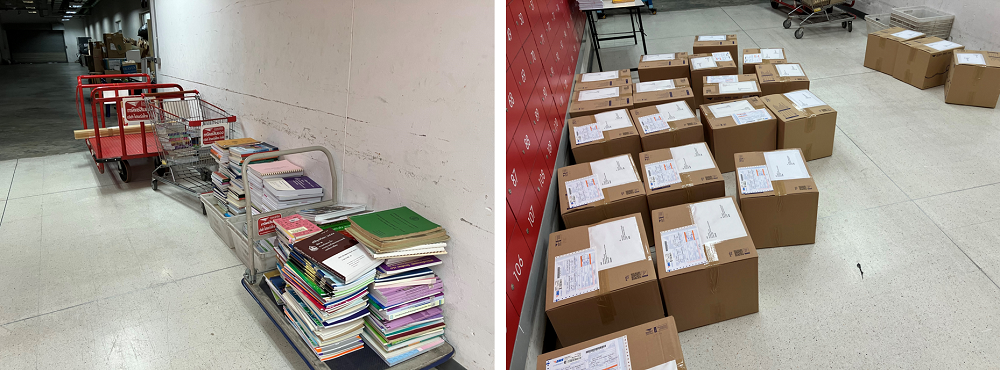

3日間にわたり、計5名の職員が付きっ切りで協力してくれた。皆で手分けして、筆者が選定した資料が廃棄対象であるかをよく確認し、標題紙に廃棄印を押し、書影をスマホで撮影していた。下の階の郵便局までの運び込み、郵便局での箱詰め、そして郵送料の支払いに至るまで、全面的に助けてくださった。筆者が困ったことといえば、初日で送料予算を使い果たし、アジ研図書館の同僚に予算追加をお願いする事態に陥ったことのみ。円安の影響に見通しの甘さが重なり、予想をはるかに超える送料がかかった。支払いで青ざめる瞬間はあったが、それ以外は、職員の皆さんの微に入り細を穿つ配慮により、万事良い方向に進んだ。予算追加を受けて、上限30kgギリギリまで詰めた計38箱、約1000冊の統計書の発送が実現した。まさに奇跡のような3日間だった。

手放される資料を受け継ぎたい

発送作業が終盤に差し掛かり、現場で指揮を執ってくれた方に、こんなにも長く皆さんにお時間を使わせてしまって申し訳ないと伝えた。するとこうおっしゃった。「他の仕事は後回しにできるけれど、これは今しかできない仕事。私たちも、本当は資料を捨てたくないんだよ。だから日本の図書館で引き受けてくれることが、とても嬉しい」と。この時になってようやく、最初の「良かった、良かった」に込められた感情が分かった。そして、多くの方が一生懸命協力してくれる訳を理解した。NSO職員も、資料が別の場所で生き延びることを喜んでいたのだ。

図書館の蔵書が散逸することから生じる喪失感は、ライブラリアンとして、痛いほどよく分かる。資料を譲り渡す者と資料を受け継ぐ者が、「資料を守りたい」という意思を共にしていた。だからこそ、わずか3日の間に、大きな仕事を達成できたのだと思う。貴重な資料を寄贈してくださり、また労を惜しまず発送作業にご協力くださったNSO職員の皆様に、心からの御礼を申し上げたい。

さて、アジ研図書館には38箱分すべての寄贈資料が到着した。まずは全資料の書誌データを作成し、オンライン蔵書目録(OPAC)上で公開する。そして、永く保存し、広く図書館利用者の閲覧に供したい。このことが、筆者がNSOやタイに対してなし得る最低限の還元だと考えている。

写真の出典

- 写真1 筆者撮影(2018年1月29日)

- 写真2 筆者撮影

- 写真3 筆者撮影(2024年3月5日)

- 写真4 筆者撮影(2024年3月6日)

- 写真5 NSO職員撮影(2024年3月5日)

著者プロフィール

小林磨理恵(こばやしまりえ) アジア経済研究所学術情報センター図書館情報課。担当は東南アジア(2011年~現在)。2016~2018年海外派遣員(バンコク)。

この著者の記事

- 2023.10.26 [ライブラリアン・コラム] 沈黙の時代──トンチャイ・ウィニッチャクン著作とタイ現代史

- 2023.08.04 [IDEスクエア] ブックフェアの「異変」——タイ政党の広報戦略と若者の政治関心

- 2023.04.27 [ライブラリアン・コラム] ビルマ語資料をめぐる諸問題──文字、翻字、そして書誌

- 2022.06.02 [ライブラリアン・コラム] 『アジアの動向』オンライン公開――インターネットがない時代の徹底した情報収集

- 2022.01.25 [ライブラリアン・コラム] (連載:途上国・新興国の2020年人口センサス)第4回 ミャンマー――揺れる社会の静かな痕跡

- 2021.11.19 [ライブラリアン・コラム] (連載:途上国・新興国の2020年人口センサス)第2回 カンボジア――開発10年の指標と道標

- 2021.08.24 [ライブラリアン・コラム] 料理雑誌『クルア』を読んで、タイの食文化を懐かしむ

- 2021.03.01 [ライブラリアン・コラム] ミャンマーの民政移管10年を記録する――図書館・資料収集の現場から

- 2020.10.15 [ライブラリアン・コラム] 景観に刻まれた歴史を歩く――アジ研一期生・友杉孝氏の眺めたタイ

- 2020.07.20 [ライブラリアン・コラム] 身体と政治がつながるとき――タウィーサック・プワクソム著『病原菌、身体、そして医療化する国家――タイ社会における近代医療の歴史』を読む

- 2019.07.12 [IDEスクエア] The Nation終刊――タイ社会と新聞の寛容さをめぐる一考察

- 2017.08.28 [IDEスクエア] 第13回タイ研究国際会議に参加して

- 2017.03.01 [IDEスクエア] タイにおける学位論文の電子公開――タマサート大学の事例を中心に

- 2016.12.01 [IDEスクエア] タイ国王の逝去——10月13日後の変化をたどる

- 2016.06.01 [IDEスクエア] タイにおける学術誌評価——Thai-Journal Citation Index(TCI)の成果と課題