IDEスクエア

The Nation終刊――タイ社会と新聞の寛容さをめぐる一考察

PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/00051424

小林 磨理恵

2019年7月

(8,287字)

「そしてカウントダウンが始まる」

タイの英字日刊紙『ザ・ネーション』(The Nation)が、48年の歴史に幕を閉じる。最初にそう報じたのは、同紙の記者たちだった。本年5月16日、かれらはFacebookに、「ついに、48年の歴史の最終章に入る」と別れの言葉を投じた。こうした動きを受けて、タイのオンライン・メディアは一斉に、The Nationの終刊を報じた1。「内部関係者の情報によれば、6月28日が最終号のようである」。当のThe Nationは、翌17日の朝刊で、ようやく自らの終わりを報じた。インターネットを通じた第一報から遅れること約一日。このギャップが、タイに限らず、世界中の新聞・雑誌を廃刊の瀬戸際に立たせる一因なのだろう。

「終刊」と言い切ることは、避けるべきかもしれない。というのも、印刷版の発行を停止した後もオンラインでの発信は継続するからである。第一報の同日中に、発行元Nation Multimedia Group(以下、NMG)社CEOのソムチャイ・ミーセンは、自社のNation TVに出演し、The Nationの発行を6月末に停止することを告げた。と同時に、7月1日以降はオンラインでの発信に注力すると強調した。あくまでオンライン一本に絞るという、媒体上の変更に過ぎないと。

The Nationは、テレビ番組でのソムチャイの発言を引いて、終わりの背景を説明した2。まず、過去5年間にわたり、同紙は年平均3千万バーツ(約1億円)の損失を出していた。NMG社の累積損失は15億7千万バーツ(約54億4千万円)に上り、「ほとんど破産状態である」。また、The Nationの読者のうち、タイに居住している者は全体の36%に止まり、64%が海外に居住している。「つまり、大部分の新聞読者は、印刷版ではなく、オンライン版を読む」。氏いわく、「新しい媒体が成長を遂げる一方、新聞のような古いメディア産業は急速に衰退している。印刷物の広告収入が年平均20%減少していることが、その証左だ」。

その翌日、長らくライバル紙の関係にあるBangkok Postは、The Nationの決断に社説を寄せた3。冒頭、本年3月にNation TVが、創作とみられる政治家の会話の音声を放送して批判を浴びたとき、新聞のThe Nationは、系列の媒体を擁護せずに「右寄りのテレビ局」と形容した件にふれ、同紙の「独立した媒体であろうとする主張」をみたと評価した。そして、タイの2大英字新聞が競い合うことで、タイに暮らす駐在者や英語話者に、多様なニュースや見解を提示することできたのだと振り返った。

一方のThe Nationは、同紙編集者のトゥンサティット・タップティムが筆を執り、印刷版の終焉をコラムにしたためた4。見出しには「そしてカウントダウンが始まる」と付し、しかし「The NationのDNA」は「印刷版とともに消え去るほど弱くはない」と主張する。いわく、「編集室には、常にイデオロギーの対立があった。The NationのDNAは討論にある。50年にわたり、あらゆる『イズム』が、共通の目標に向かうことで、なんとか共存していた。もちろん、みな主張した。しかし、進んで隣に座り、同じテーブルで昼食を食べ、パーティーで共に歌い、踊ることさえ厭わない。これこそが、The Nationの最大の強みだと、私は信じている」。

ところがその後、ある「噂」をめぐって、読者から抗議の声が上がった。それは、The Nationオンライン版の構想に、外国人記者が含まれていないというものである。わけても、同紙に20年間掲載されたステファン・ペレ(通称ステフ――Stephff)の風刺漫画までも失われる可能性があると知れると、たちまち異議が呈され、投書欄を埋めつくす日もあった。「30年以上の読者」は、「印刷版が終刊すると知って寂しい」という率直な実感とともに、「ウェブ版で外国人スタッフが雇われないという噂がある。複数の視点、タイを『外側』から捉える外国人の視点が、新聞記事の豊かさに、多大な貢献をもたらす」と寄せた5。また、同じく「四半世紀以上に及ぶ読者」は、ステフの漫画について「タイの政治と社会の日常を、繊細に、ユーモアたっぷりに描写しながら、The Nationの『報道の自由』を表現していた」と、その意義を端的に指摘した6。辛辣な批判もあった。「The Nationが印刷版を停止すると発表した時、自ら足元を撃ったのだと思った。そして今、自ら頭部を撃ち抜こうとしている」7。

果たして、ステフの漫画はどうなるのか。投書欄では3度にわたって、批評精神にあふれた漫画の継続を請願する声が特集された。これは、コストダウンを図る経営者側に対し、The Nationの「頭部」を重視する現場記者からの、異議申し立てではなかったか。

変化の予兆

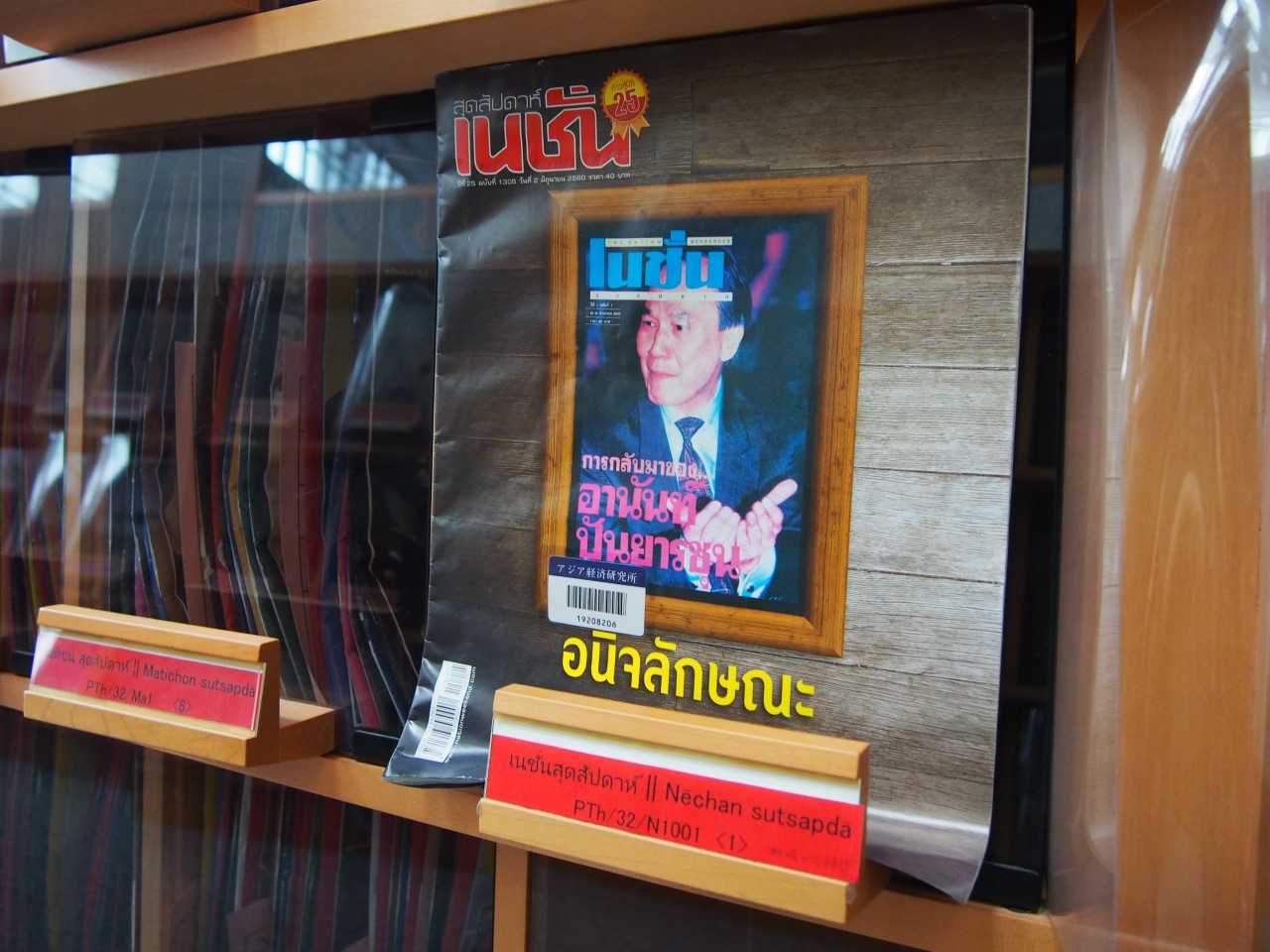

The Nation終刊の知らせは、大きな衝撃だった。しかし、いずれこうなるだろうと予想することもできた。2年前の2017年6月に、姉妹誌であるNation Sudsapdaが終刊を迎えていたからである。総合週刊誌の顔であった同誌が終刊すると知った日、この度のThe Nation終刊と同等か、それ以上の衝撃を受けた。Nation Sudsapdaが終わるほど、タイの印刷媒体の危機は深刻化している、その現実を、突き付けられたのだ。

近年の例を挙げると、2016年12月末に、44年間発行されたタイ字日刊紙Baan Muangが、また、本年3月末にはタイ字日刊紙Post Todayと、無料紙M2Fの二紙が終刊している。後二者は、ともにBangkok Postの姉妹紙だった。雑誌の衰退は、新聞以上に急速に進んだ。2015 年以降に終刊した雑誌は、Sakulthai、Krua、Writerなど、枚挙にいとまがない。出版継続の大きな足かせは、広告費収入の減少である。ニールセン社の調査8によれば、2016 年と 2006 年の広告費を比較すると、2016 年の雑誌の広告費は 52.30%減、新聞の広告費は36.22%減であった。両媒体は、過去10年間で、極端に広告収入を減らしている。タイの人びとは、スマートフォンに目を落とし、絶えず情報を仕入れ、そして発信する。24時間ニュースを得られる環境にあって、わざわざ新聞を購読する必要はないのだ。

情報環境の著しい変化は、紛れもなく世界的な潮流である。印刷媒体が「斜陽」とみなされる現況に、The Nationの終わりを必然だとみる向きもあろう。しかし、The Nation固有の事情、あるいはタイ国内の政治的な文脈にも目を向ける必要がある。The Nationの内外に、何が起きていたのだろうか。

2014年にさかのぼる。この年の5月、軍部によるクーデタが勃発、タイに再び軍事独裁体制が敷かれた。プラユット・チャンオーチャー率いる軍政は、延命に延命を重ね、「暫定政権」の長期化に成功した。「民政復帰」に向けた総選挙がようやく実施されたのは、本年3月のことである。

言論の自由は制限され、民主主義を希求する声は、再び沈黙を強いられた。軍政側は、社会の安定を大義名分に、「態度の修正」(Attitude Adjustment)と称して、軍政の批判者を繰り返し拘束した。The Nationに1991年から籍を置いたベテラン記者、プラウィット・ロージャナプルックが、その一人である。氏は臆することなく軍政を批判し、軍部に三度拘留された。2015年9月、二度目の「態度の修正」を解かれた翌日のことだった。氏は、「経営陣と話し合い、辞職することに同意した」と明かした。発行元NMG社の「内部」に、プラウィットを強く批判するグループが存在したという9。

かつてのThe Nationは、批評を重視する「進歩的」な新聞として知られていた。ところが2014年クーデタ以後、保守化を強めた。軍政支持に傾くにつれ、異なる見解に対する寛容さを失い始めていた。その結果、同紙の性格を形成した体制批判の精神をも排除してしまう。編集長のトゥンサティットが、印刷版の後にも受け継がれると主張した「The NationのDNA」は、過去のものとなっていたのではないか。少なくとも、この時すでに、カウントダウンは始まっていた。

2018年1月、決定的な転機が訪れた。T-Newsの、NMG社への参入である。T-Newsは、軍政支持、王党派の保守として知られることに加え、他社のニュースを度々剽窃し、謝罪に追い込まれてきたという10。「人生のうちに為す最後の仕事があるならば、私はThe Nationを救う」。そう言って、T-News創業者がNMG社の副会長に就任した後、T-Newsの運営会社がNMG社の大株主に躍り出た。深刻な財政難が、「買収」を許してしまったのだ。

そして、スッティチャイ・ユンが去った。The Nationの創業者で、長らく編集主筆を務めた、タイのジャーナリズムを代表する人物である。

『国民の声』の盛衰

The Nationの始まりは、1971年のこと。この時も、タイは軍事体制下にあり、言論の自由は制限されていた。新聞を新たに発行する際には当局への申請が必要で、その許可は容易に得られるものではなかった。一方で、大学卒業者や留学経験者が増加した時期にもあたり、民主化を求める声は、徐々に文字となり、流通するようになっていた。抑圧された状況下にも、出版物を求める熱の高まりは、特に若い世代に顕著に表れた。

スッティチャイは、チュラーロンコン大学に通いながら、Bangkok Postの校正の仕事に就いた。スッティチャイによれば11、当時のBangkok Postは、「7日中6日はベトナム戦争」をトップ記事に取り上げた。タイ国内のニュースが掲載される余地はわずかに限られ、「たまたまタイ国内で発行されているだけの、外国の新聞だった」。

「タイ人の視点による、タイの英字新聞」の必要性を実感したスッティチャイは、Bangkok Postの同僚2人12と共に、新しい英字新聞を創刊する。紙名はThe Voice of the Nation。もともとの名は、『国民の声』だった。「創刊した時、私たち3人は、200名近い友人に投資を頼った。机も借りて、椅子も借りて、タイプライターも借りた」。有力な投資家が存在したわけではなく、新聞を創りたい熱意だけで、手探りの出発を果たした。

学生運動を機に民主化を実現した「1973年10月14日政変」により、軍事独裁体制が崩壊すると、ようやく言論活動は解放された。そして、多様な新聞・雑誌が誕生した。ここに、週刊誌Prachachatと同名の日刊紙も含まれる。Prachachatは、The Voice of the Nationと同じグループが発行したタイ語の週刊誌と日刊紙。政治や社会問題に批判的な視点を持った人びとに特に人気を博し、よく売れたという。編集を担ったのは、カンチャイ・ブンパーンとスチット・ウォンテートである。両者ともに、作家・コラムニストとして今日まで活躍している。

しかし、醸成されつつあった批評文化は、「10 月 6 日事件」に再び潰える。1976 年 10 月 6 日早朝、タマサート大学構内で、国境警備警察と右派組織が、100 名を超えるとされる学生らを虐殺した。軍は同日にクーデタを起こし、すべての雑誌と新聞に発行中止を命じた。The Voice of the NationとPrachachatも、ここで途絶えてしまう。

Prachachatの編集長であるカンチャイは、1978年1月に新聞の発行に復帰した。その新聞が、今日まで続く政治日刊紙の代表格、Matichonである。一方のThe Voice of the Nationの「復活」はずっと早く、1976年11月1日のことだった。新たな紙名は、The Nation Review13。同紙は、クーデタ前に、スッティチャイが発行許可を得たまま未刊だった新聞である。クーデタ時に存在しなかったことで発行停止を逃れ、幸運にも、スッティチャイは早くに発行を再開できたのだ。

1980年代に入ると、経済成長の高まりとともに、メディア産業は軌道に乗った。スッティチャイらが中心となり、1987年にはタイで最初の経済日刊紙Krungthep Turakijを創刊。同紙はすぐさま利益を生んだ。新聞の社会的影響力が顕著に表れたのは、1992年5月事件(暗黒の5月事件)、すなわち、軍部出身のスチンダー首相を退陣に追い込んだ、民衆の抗議行動においてである。Bangkok Postが自己検閲の末に一部を白紙にして新聞を発行したのに対し、The Nationは、軍がデモ隊を激しく弾圧する様子を報じ、軍事独裁体制への反抗を隠さなかった14。この年、同紙の編集長であったテープチャイ・ヨングは、タイ人で初めて「国際報道自由賞」(ジャーナリスト保護委員会[CPJ])を受賞した。

暗黒の5月事件から25年、タイ人で2人目となる同賞の受賞者が生まれた。「態度の修正」の後にも軍政批判を止めなかった、プラウィットである15。その時すでに、氏がThe Nationを離れて2年の月日を経ていた。「報道の自由」を称えられた人物は、The Nationの記者ではなかった。

新聞を失うこと

ステフの風刺漫画を求める声に、編集部は「ステフの今後は不透明だ」と答えていた。しかし、終刊2日前のThe Nation紙上で、風刺漫画がオンライン版にも続けて掲載されると発表された16。読者の声に耳を傾ける余地が残されていた。

The Nationの最終号(2019年6月28日)の一面には、在りし日の同紙一面が多数掲載された。その日の朝、スッティチャイはFacebook(Suthichai Live)で、約25分間の生放送を行った17。自身が関与することのなかった最終号の一面の見出し「48年目の新たな始まり」を読んだ後、「The Nationと共にした47年間は、楽しく、やりがいがあり、誇らしい時だった。常に記者の責務を意識し、倫理を尊重した。仕事中は、どんな時も公共の利益を重んじた」と、真剣な眼差しで訴えた。プラウィットも、The Nationの歴史に筆を執った18。「私は、スチンダー将軍に抵抗した新聞として、The Nationを記憶に留めたい。タクシンとインラックへの深い憎しみゆえに、一時的にもクーデタの擁護者を務めた新聞として、ではなく。しかし、その両面を認めないことは、不誠実になるのだろう」。The Nationにわずかにも関係した人びとにとって、感傷的な朝を迎えた。

そこに、ニュースが飛び込んできた。独裁を厳しく批判し、反政府運動を主導してきたシラウィット・セーリーティワットが、白昼再び暴徒に襲われたという19。6月に入って実に2度目の惨事である。今回はより深刻で、一時は意識不明に陥った。The Nationに別れの言葉を投じていた記者らは、すぐさまシラウィットの容態に視線を転じ、政治暴力を非難する声明を発した。ステフは、7月1日のオンライン版再始動を待たずに事件を風刺し、個人のTwitterで公開した。正体を隠した4体の怪物が、バットを振りかざす。赤い血を流すシラウィットを、なおも攻撃しようと。その周囲には、暴力を眼前に傍観するだけの群衆。明らかに、10月6日事件をモチーフとしている20。

スッティチャイがThe Nationを去ったとき、かつて同僚だったプラウィットは、タイのメディアにこう警鐘を鳴らした21。「異なる見解に対する寛容さを失った社会において、報道の果たす最も重要な使命は、寛容さを育むこと、そして、多様な視点を維持することである」。新聞を廃して、何が変わるのか。確かに、デジタルの画面は、言論を封じる赤を鮮やかに映し出した。しかし、ただそれだけのことだ。多様な「声」を包摂する基盤が損なわれ、異なる思考への不寛容が、社会にじわりと広がっていく。

参考文献

- Bangkok Post

- Khaosod English

- Thai PBS World

- The Nation

- ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์ 2001. 3 ทศวรรษเนชั่น: จากกลิ่นหมึกสู่ดิจิทัล. [กรุงเทพมหานคร]: เนชั่น.(タイトル邦訳:ネーションの30年―インクの匂いからデジタルへ)

- "เดอะ เนชั่น "คือไทยมิใช่ทาส" " ผู้จัดการ. 3(30). Mar. 1986.: 46-49.(タイトル邦訳:The Nationは、「タイ人であり、奴隷ではない」)

- 小林磨理恵2017.「タイの雑誌について」『盤谷日本人商工会議所所報』(664): 20-24.

- 小林磨理恵2018.「タイの新聞事情」『盤谷日本人商工会議所所報』(680): 16-22.

写真の出典

- 写真1・2:筆者撮影。

著者プロフィール

小林磨理恵(こばやしまりえ)。アジア経済研究所図書館司書。東南アジア関連の蔵書構築を担当(2011年4月~現在)。2016~2018年海外派遣員(バンコク)。

注

- 例えば、"'The Nation' to axe print edition," Bangkok Post, 16 May 2019.

- "The Nation to cease print edition and focus on digital market," The Nation, 17 May 2019.

- "Journalism's duty of quality," Bangkok Post, 18 May 2019.

- "And the countdown begins...," The Nation, 29 May 2019.

- The Nation, 10 June 2019.

- 同上。

- The Nation, 8 June 2019.

- ニールセン社の報告書はタイ広告協会(The Advertising Association of Thailand)のウェブサイトからダウンロードして確認した。

- "Nation journalist Pravit quits after detention," Bangkok Post, 17 Sept. 2015.

- "Nation Multimedia taken over by far-right news corp," Khaosod English, 22 January 2018.

- 創刊当時の状況は、ผู้จัดการ 3(30)に掲載された、スッティチャイへのインタビューに基づく。

- 当時Bangkok Postの編集を担っていた、タマヌーン・マハーパオラヤと、スニダー・キッティヤーゴン。

- The Nationに再度紙名変更したのは、1985年のことである。

- "The Nation ceases publication after 48 years," Thai PBS World, 28 June 2019.

- "Pravit Rojanaphruk receives Press Freedom Award," Khaosod English, 16 Nov. 2017.

- "Breaking news: Stephff's cartoons will still be in The Nation," The Nation, 26 June 2019.

- Suthichai YoonのFacebookでの生放送(2019年6月28日9時12分~)。

- "Opinion: Goodbye The Nation Newspaper," Khaosod English, 28 June 2019.

- "'Ja New'assaulted again, sent to ICU," Bangkok Post, 28 June 2019.

- 王宮前広場の木に首を吊るされた学生の遺体を、さらに痛めつけようと椅子を振りかざす男、その周囲で傍観する群衆をとらえた写真は、同事件の象徴としてよく知られている。

- "Death of The Nation as we knew it," Khaosod English, 27 Jan. 2018.