ライブラリアン・コラム

連載:途上国・新興国の2020年人口センサス

第4回 ミャンマー――揺れる社会の静かな痕跡

PDF版ダウンロードページ:https://hdl.handle.net/2344/0002001699

小林 磨理恵

2022年1月

ミャンマーの人口センサス

ミャンマーでは2014年に、実に31年ぶりとなる人口・住宅センサス(以下、人口センサス)が実施された。ミャンマーは「6000万人の新興市場」として経済界からも期待を集めていたが、人口センサスで明らかにされた人口総数は、その推計人口を1000万人近く下回るものだった。「ミャンマーの人口は実は5000万人だった」という事実は驚きをもって報じられると同時に1、悉皆調査を基礎とする人口センサスの意義を印象づけることとなった。

それから5年を経て、ミャンマーでは初となる中間年人口調査(Inter-censal Survey)が2019年に実施された。本稿では、その最終結果(DOP 2020c)を紹介したい2。

2014年人口センサス後の5年は、アウンサンスーチー政権期(2016~2020年)と重なる。したがって2019年中間年人口調査は、民主化時代の社会変化を記録し、分析するための基礎資料となる。また、2020年以来の新型コロナウイルス感染症の流行、および2021年2月の軍事クーデターに至る直前の社会経済状況を捉えている。2024年に予定される次の人口センサスが実現するならば、政変前後を比較する資料として、本調査はさらなる価値を持つことになろう。

膨大な調査項目、除かれた民族調査

中間年人口調査は、人口センサスの中間年に実施される標本調査である3。調査は、2019年11月18日から2020年1月29日の間に4期に分けて実施された。調査方法は、タブレット端末を用いたインタビュー方式が採られた。調査対象は一般世帯に限定され、施設入居者やホームレスは含まれない。

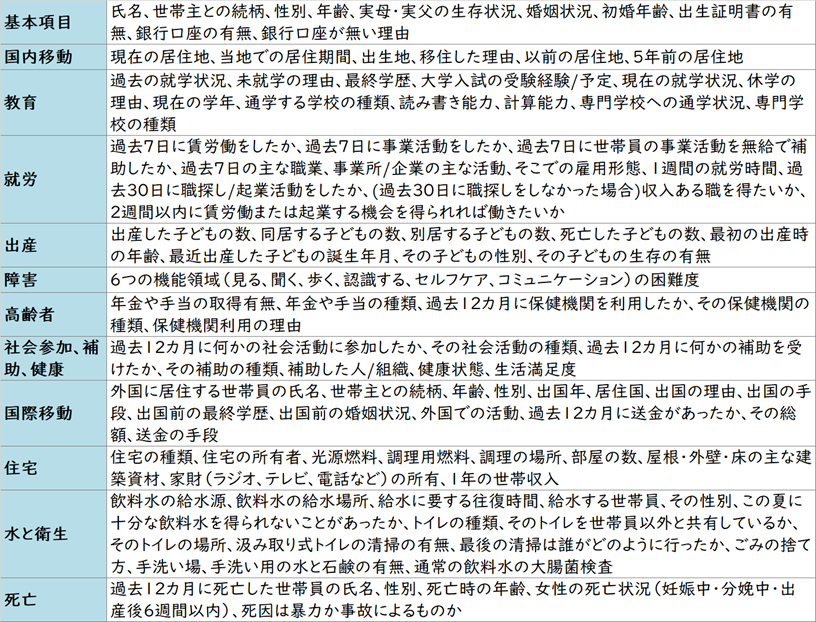

調査項目は計110項目にも及び、報告書の巻末に付された調査票は長大である。2014年人口センサスの調査項目(計41項目)よりも大幅に増えており、政府が初めての中間年人口調査に重要な位置づけを与えていたことが窺われる。

調査項目の内容(表1)をみよう。調査項目は12の主題から構成されている。2014年人口センサスとの違いで最も注目すべきは、「基本項目」から宗教と民族が削除された点であろう。民族紛争を抱えるミャンマーにおいて、各民族の規模の大小を計り、公にすることは、新たな紛争の呼び水となりかねない。2014年人口センサスでは、宗教と民族の調査結果が当初公表されなかった。そこには、2015年の総選挙を目前に控え、民族問題が政治化することを避けたい政府の意向があったとみられている(MacGregor 2014)。また、民族の選択肢には135の「公認」民族名が列挙されたが、「その他」を選んで自らの民族名を名乗る者が続出した。その結果、集計作業で民族名を手入力することに膨大な時間を要したことも公表遅延の要因とされている。さらにムスリムのロヒンギャについては、「その他」を選んで「ロヒンギャ」を名乗ることすら認められず、かれらの多くが回答を拒否したという(MacGregor 2014)。加えて仏教徒のナショナリスト団体は、イスラーム教徒人口の増大は国家の「大問題」であると、人口センサスの実施時から唱えていた(髙橋 2017)。

つまり、民族を問うこと自体が政治性を孕むものであり、それに回答することは自らのアイデンティティを政治的に表明する行為であった。最終的に、宗教別人口は遅れて2016年に公表されたが、民族別人口が公表されることはなかった(小林 2021)。こうした前回人口センサスの経験を踏まえ、中間年人口調査では宗教と民族を調査しなかったものと思われる。

その他、「基本項目」に含まれていた障害を問う質問が別立てとなり、ワシントン・グループの手法を取り入れた調査内容に変更された。また、「住宅」に含まれた「水と衛生」も別立てとなり、飲料水やトイレに関するより詳しい質問が用意されている。調査員が戸別訪問の場で、その世帯の飲み水の大腸菌検査をすることまで調査に盛り込まれた。「教育」に関する質問の数も大幅に増え、計算能力や未就学・休学の理由を問う質問などが追加された。さらに、「高齢者」や「社会参加、補助、健康」は新たに設けられたものである。他の社会調査を限定的にしか行っていない国では、人口センサスが総合的社会調査の性格を併せ持つ(末廣2017)。ミャンマーの中間年人口調査は、まさに「総合的社会調査」の様相を呈していた。

表1 2019年中間年人口調査の調査項目一覧

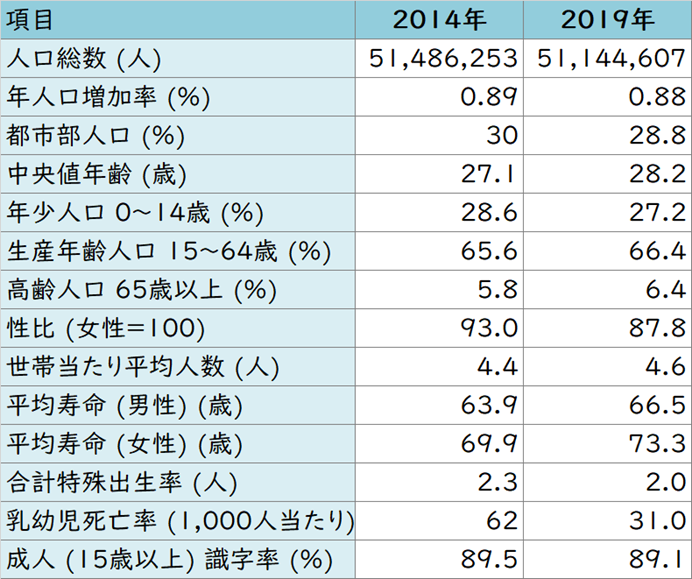

人口動態の特徴

人口動態の推移をまとめたものが表2である。人口総数は5114万人だった。2014年人口センサスから減少してみえるが、一般世帯に限定した2014年の人口総数と比較すると320万人増加している。2014年人口センサスが悉皆調査であったのに対し、2019年中間年人口調査は標本調査で、かつ調査対象を一般世帯に限定していることから、特に両者を比較する際には注意を要する。

表2 人口動態の推移(2014年、2019年)

報告書に記載されている数値のまま記載している。

(出所)DOP (2015)、DOP (2020c)を基に筆者作成。

人口分布をみると、ヤンゴン管区域に全人口の15.3%が集中している。人口密度はヤンゴン管区域が762人/㎢と最も高く、その次のマンダレー管区域の人口密度(200人/㎢)と比較すると、ヤンゴン管区域への人口集中が際立っていることが分かる。

女性100人に対する男性の人数を示す性比は87.8で、女性の人口比率が高い。ただし出生時性比は103である。出生時よりも男性の人口比が減少している要因としては、女性に比べて男性の死亡率が高いことや、男性の国外移住者が多いことが指摘されている(DOP 2020c)。2019年の国外移住者は約160万人で、男性はその61%を占めた。なお、移住先はタイ(66.7%)、マレーシア(13.9%)といった隣国に集中し、国外移住の95.8%が就労など経済的理由によるものであった

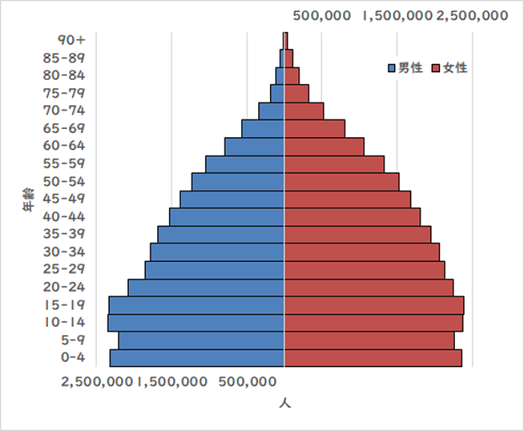

ミャンマーは人口ボーナス期の真っただ中にある。年齢構成をみると、年少人口(0~14歳)の人口比率が全体の27.2 %、生産年齢人口(15~64歳)は66.4%、高齢人口(65歳以上)は6.4%となっている。生産年齢人口が年少人口と高齢人口をどれだけ支えているかを示す従属人口指数は、2014年の52.4から減じて50.6であった。一方で、老年化指数と老年人口指数は上昇傾向にあり、いずれ高齢化社会に移行することが予想される4。

人口ピラミッド(図1)は、ピラミッド型から釣鐘型に移行する途上のような形状である。この背景には、平均寿命の伸長や出生率の低下がある。平均寿命は男性が66.5歳、女性が73.3歳で、2014年からそれぞれ2.6歳、3.4歳伸びている。また、合計特殊出生率は2.0で、2014年の2.3から低下した。ミャンマーを含む「後発開発途上国」の2019年の出生率は3.9であり(UN 2019)、ミャンマーの出生率は他の開発途上国よりもはるかに低い。ただし、人口構成には地域差もある。北西部のチン州では出生率が3.9(2014年は4.4)で、他地域に比べて突出して高くなっている。そのためチン州の年少人口は州人口の40.8%となっており、従属人口指数は84.4を示した。一方、出生率が最も低いのはヤンゴン管区域であった(1.6)。

図1 ミャンマーの人口ピラミッド(2019年)

(出所)DOP (2020a)を基に筆者作成。

ところで2019年中間年人口調査では、15歳以下人口を対象に、出生登録の状況を問う項目が追加された。その結果、全国で81.7%が出生証明書を保持、4.1%が証明書はないが出生登録済み、13.4%が未登録であることが判明した。出生登録が最もなされていないのはヤカイン(ラカイン)州で、未登録者の割合は33.3%に上った。特にヤカイン州北部のシットウェ県では、出生証明書保持者の割合は47.4%、未登録者は43.8%だと判明した(DOP 2020a)。

ヤカイン州は内戦が続く地域であり、州北部には100万人に上るとされるロヒンギャが居住している。本調査でヤカイン州には273の調査区が用意されていたが、治安の問題により、実際に調査できたのはわずか72にとどまった。2014年人口センサスにおいても、州北部の一部で調査ができず、約109万人について未調査に終わった(中西 2021)。中西(2021)は、「ロヒンギャは無国籍者が多く、政府との接触を避ける傾向があり、その統計が正確かどうかは常に疑う必要がある」と指摘する。出生登録と人口センサス、いずれの手段においても正確な人口把握がなされない地域があることに留意しなければならない。

居住環境の変化

人口センサスは人口動態の分析資料として重宝されるが、それに付随して行われる住宅センサスの結果も、社会経済状況を表す指標として有用である。時にそこから興味深い社会変化を読み取ることができる。

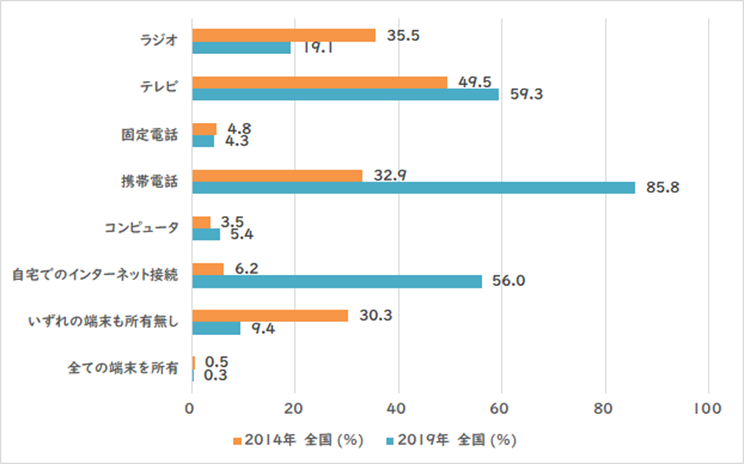

図2は、2014年と2019年の世帯ごとの情報通信端末の所有状況をまとめたものである。特に携帯電話・スマートフォンの所有と自宅でのインターネット接続が大きく伸びていることが分かる5。全国の携帯電話の所有比率は、2014年から52.9ポイント上昇して85.8%となっている。携帯電話の所有世帯が急増しているという傾向は、農村部においても顕著である。農村部では2014年から61.2ポイント上昇して、82.2%の世帯が携帯電話を所有していた。わずか5年でミャンマーの情報通信環境には劇的な変化が訪れたといってよい。2013年に通信事業への民間参入が認められて以降、一般市民も安価でSIMカードと携帯電話を入手できるようになった。ソーシャルメディアの普及も相まって、スマートフォンを用いてインターネットに接続するネット利用者が爆発的に増えていった(中西 2020; 2021)。その事実を中間年人口調査が裏付けている。

図2 世帯における情報端末所有状況(2014年、2019年)

次に飲料水の取得状況についてみてみたい。安全な飲料水を取得できる世帯比率は全国で82.1%であり、2014年の72.6%から9.5ポイント上昇した6。それは都市部で92.4%に達しているが、農村部では78.1%にとどまっている。ただし、農村部においても、2014年から11.3ポイント上昇しており、5年間で一定の改善をみたことが窺える。

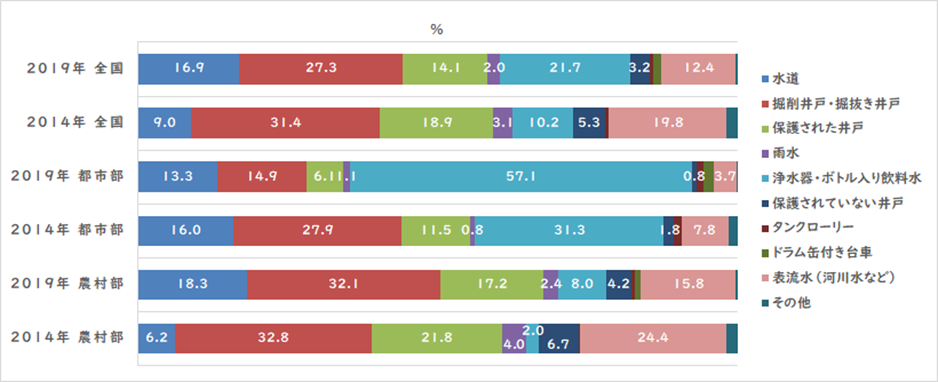

具体的な飲料水の給水源をまとめたものが図3である。この図をみると、農村部の飲料水改善の背景には、水道が整備されたことがありそうだ。農村部では水道水を飲料水とする割合が上昇したのに対し、表流水(河川水など)の使用が減少している。水道の使用比率は、農村部が都市部を上回った。これがアウンサンスーチー政権期の社会政策によるものかどうかは、詳しい検証を待たなければならない。

一方の都市部では、浄水器・ボトル入り飲料水が最も多く使用され(57.1%)、次いで掘削・掘抜き井戸が使用されている(14.9%)。この傾向は2014年と変わらないが、浄水器・ボトル入り飲料水を使用する割合が大幅に上昇し、井戸の使用は減少している。こうした傾向は2020年以降にどう推移していくのか。それを明らかにするであろう2024年人口センサスの実現に期待したい。

図3 飲料水の給水源(2014年、2019年)

水道に分けているが、2014年との比較のため、4つを合計して水道にまとめた。

(出所)DOP (2018)、DOP (2020b)を基に筆者作成。

おわりに

アジア経済研究所図書館では、ミャンマーの人口センサスを、独立後最初の1953年から、1973年、1983年、2014年(写真1)について所蔵している7。また、イギリス統治期にインドの人口センサスの一部として公刊された1911年および1921年についても一部を所蔵している(写真2)。是非活用してほしい。

写真の出典

写真1・2 筆者撮影

参考文献

- 大泉啓一郎・末廣昭(2017)「東アジアの人口動態と人口センサス」(末廣昭・大泉啓一郎編『東アジアの社会大変動——人口センサスが語る世界』名古屋大学出版会所収)。

- 小林磨理恵(2021)「ミャンマーの民政移管10年を記録する――図書館・資料収集の現場から」『ライブラリアン・コラム』アジア経済研究所。

- 末廣昭(2017)「なぜ、人口センサスなのか?」(末廣昭・大泉啓一郎編『東アジアの社会大変動——人口センサスが語る世界』名古屋大学出版会所収)。

- 髙橋昭雄(2017)「ミャンマー—— 31年ぶりの人口・世帯センサス」(末廣昭・大泉啓一郎編『東アジアの社会大変動——人口センサスが語る世界』名古屋大学出版会所収)。

- 中西嘉宏(2020)「自由とソーシャルメディアがもたらすミャンマー民主化の停滞」(見市建・茅根由佳編『ソーシャルメディア時代の東南アジア政治』明石書店所収)。

- ―――(2021)『ロヒンギャ危機——「民族浄化」の真相』中央公論新社。

- MacGregor, Fiona (2014) “Census Ethnicity Data Release Delayed Until After Election,” Myanmar Times, August 4. (2022年1月10日最終閲覧)

- Ministry of Immigration and Population, Department of Population (DOP) (2015) The 2014 Myanmar Population and Housing Census the Union Report (Census Report Volume 2), DOP. (2022年1月10日最終閲覧)

- Ministry of Labour, Immigration and Population, Department of Population (DOP) (2018) The 2014 Myanmar Population and Housing Census: Excel Data Series J: Household Amenities, DOP. (2022年1月10日最終閲覧)

- ――― (2020a) The 2019 Inter-censal Survey: Appendix A: Population Characteristics, DOP. (2022年1月10日最終閲覧)

- ――― (2020b) The 2019 Inter-censal Survey: Appendix I: Water, Sanitation and Hygiene (WASH), DOP. (2022年1月10日最終閲覧)

- ――― (2020c) The 2019 Inter-censal Survey the Union Report, DOP. (2022年1月10日最終閲覧)

- United Nations (UN), Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019) World Population Prospects 2019: Highlights, United Nations. (2022年1月10日最終閲覧)

著者プロフィール

小林磨理恵(こばやしまりえ) アジア経済研究所学術情報センター図書館情報課。担当は東南アジア(2011年~現在)。2016~2018年海外派遣員(バンコク)。主な著作に「東ティモール、ブルネイ――公用語、母語、そして民族問題」(末廣昭・大泉啓一郎編『東アジアの社会大変動——人口センサスが語る世界』名古屋大学出版会、2017年所収)。

注

- 「ミャンマー人口『実は5000万人』1000万人下方修正——国勢調査で判明」『日本経済新聞』(2014年8月30日)(2022年1月10日最終閲覧)

- 本調査は人口センサスの中間年に実施される標本調査であり、「2020年ラウンド世界人口・住宅センサス」の一環には位置づけられない。

- 標本数は13万2092世帯、54万8553人。

- 国連の推計によるミャンマーの生産年齢人口比率の最大年は、2026年である(大泉・末廣 2017)。仮に生産年齢人口比率の最大年の翌年を人口ボーナス期の終焉とするならば、ミャンマーの人口ボーナスは2027年に終わることになる。

- 調査票の選択肢は「Mobile Phone」とされているため、「携帯電話」と訳すことが適当であるが、ミャンマーの実態に鑑みると、大半がスマートフォンだとみられる。

- 「雨水」は2014年人口センサスで「安全ではない飲料水」に含まれていたが、2019年中間年人口調査では「安全な飲料水」に定義された。2014年人口センサスでは、「安全な飲料水」を取得できる世帯比率について69.5%と報告されているが、本稿では比較のため、2019年調査での定義に即して計算しなおしている。

- 1973年人口センサスは複製(コピー)である。

【特集目次】

連載:途上国・新興国の2020年人口センサス

- 第1回 シンガポール――社会の変化を告げる人口センサス

- 第2回 カンボジア――開発10年の指標と道標

- 第3回 インドネシア――新しいセンサス様式のはじまり

- 第4回 ミャンマー――揺れる社会の静かな痕跡

- 第5回 韓国――高齢化の進展と単身世帯の増加

- 第6回 中国――大国としての自負とその行方

- 第7回 メキシコ――コロナ禍に敢行した2020年人口センサス

- 第8回 ペルー――2017年センサス(上):2017年センサスと人口調査実施の歴史

- 第9回 ペルー――2017年センサス(中):人口動態と民族統計

- 第10回 アラブ初の調査票なき人口センサス――バーレーン、オマーン

- 第11回 ペルー――2017年人口センサス(下): 先住民族コミュニティ・センサスからみる先住民族の姿