ライブラリアン・コラム

マイクロフィルム生産終了を前に:アジ研図書館での対応

PDF版ダウンロードページ:https://hdl.handle.net/2344/0002001698

能勢 美紀

2025年9月

はじめに

2024年度末、マイクロフィルム(感材)が2025年12月26日に、マイクロフィルム処理薬品は2026年3月27日に最終受注となることが、製造会社の富士フィルム株式会社より発表された1。急な発表に加えて、最終受注までの期間が短いことから、今、多くの機関で対応の必要性を感じつつも、何から手を付けるべきかに頭を悩ませているのではないかと思う。筆者の所属するアジア経済研究所(以下、アジ研)図書館も例外ではない。ただ、日本国内でも有数のフィルム所蔵数を誇る図書館として、これまでの保存活動から得た知見を活かし、他館と共有できることが少なくないと感じている。

本稿では、マイクロフィルムを取り巻く現状と課題を概観した上で、アジ研図書館における保存実践と現在進行中の取り組みを紹介し、他館にとって、今後の保存戦略の参考になればと考えている。

図書館資料保存におけるマイクロフィルムの重要性

アジ研図書館では、開発途上国の現地情報を重視し、現地の政治・経済・社会の状況を把握するための媒体として、紙で刊行された新聞や統計資料を重点的に収集してきた。以前、拙稿でも言及したが、新聞は日々アップデートされる情報を誰もが買える価格で提供し、最後は廃棄されることが前提となっているため紙の質は悪い。かつ新聞の保存には広大なスペースが必要である。統計資料についても、月次統計までふくめると膨大な量になることが珍しくなく、経済的に豊かではない途上国では紙質が悪いことも多い。紙の劣化と保管スペースの問題を解決するために、アジ研図書館では長年これらの資料をマイクロフィルム化することで対応してきた。

大量の文書保存、特に新聞の保存のためのマイクロフィルムの利用は、1930年代後半、米国議会図書館とニューヨーク公共図書館ではじまった2。その後、帳簿、定期刊行物、公文書など、長期保存を必要としながら物理的なスペースを圧迫する資料を保存するための媒体として、世界中で広く利用されるようになった。

現在では、保存媒体の多様化によりフィルム利用は減少傾向にあるが、公文書の保管など、一定の需要は継続して存在する。デジタルネイティブ世代にとっては、マイクロフィルムの存在自体が遠いものであり、その必要性に疑問を抱くこともあるかもしれない。しかし、今日においてもマイクロフィルムが選ばれている背景には、製作費用が電子化よりも現状は安価であることもあるが、何よりも保存媒体としての以下の特性があることが大きい。

第一に、フィルムは改変が極めて困難であり、記録の信頼性が高い。第二に、電力や特殊機器を必要とせず、ルーペと光があれば閲覧可能という点で、災害時を含めた可読性が担保されている。第三に、長期保存性である。特に、1990年代に旧来のTACベースフィルムから切り替わったPETベースのフィルムは、温度21℃以下、湿度30%以下の条件下であれば、500年の保存が期待できるとされている。

これに対し、電子化は検索性やアクセス性に優れるなど、利用面でのメリットは大きい。しかし保存の観点では、改変リスクや、システムやソフトウェアの更新にあわせてデータ移行等を行うマイグレーション管理の課題が伴い、適切な管理ができなければ、閲覧自体が不可能になるリスクもある。

マイクロフィルムの生産終了が現実のものとなった今、代替手段として電子化が注目されるのは自然な流れである。しかし、長期かつ安定した保存が求められる図書館においては、電子化を安易な代替とはせず、フィルムの特性と役割を正確に捉えた上で、適切な使い分けと戦略を考える必要がある。

生産終了までの課題とアジ研図書館での対応

これまで図書館資料の主要な保存手段として活用されてきたマイクロフィルムだが、フィルム感材の生産終了に伴い、今後2年程度で国内のマイクロフィルム作成が事実上不可能になることは確実である。フィルム感材には2年程度の使用期限があり、「買いだめ」しておくことはできないからだ。

その一方で、マイクロフィルムに代わる手段として一般的に考えられている電子化には、依然として高いコストが伴う。現状では、新聞などの大型資料や劣化資料の電子化費用はマイクロフィルムの倍以上になることもあり、マイクロフィルムの代替として電子化を行うことは、作成費用の面だけを見ても現実的とは言い難い。

また、1990年代半ば頃まで使用されていたTACベースのマイクロフィルムは「ビネガーシンドローム」という劣化現象が起きることが知られており、アジ研図書館では、TACフィルムをPETフィルムへ複製することで対応していた。この複製も、今後は行うことができなくなる。劣化していないTACフィルムであれば直接電子化でき、PETフィルムへの複製と比してそれほど高額というわけではない。しかし、べたつきやうねりなどの劣化が見られるTACフィルムについては、直接電子化することができない。これらの劣化フィルムはそのままスキャナーにかけると機器の破損につながるおそれがあるほか、画像の歪みや欠損が発生しやすいからである。このため、まずPETベースのフィルムに複製し、その後電子化するという段階を踏む必要があるが、費用はもとより、マイクロフィルムの生産終了により、PETフィルムへの複製そのものが不可能になる。

このような状況のもとでは、今後2年以内に、希少性・重要性の観点で優先度の高い劣化フィルムをPETフィルムに複製しておくことが不可欠であり、この「2年間」は、単なる待機期間ではなく、今後の保存戦略の成否を左右する決定的な準備期間となる。特に劣化したTACフィルムについては、PETフィルムへの複製が行われなければ電子化もできず、技術的な進展がない限り、その資料は劣化による崩壊を待つしかない。

したがって、劣化の程度や他館での所蔵状況、データベースなどの代替手段の有無を勘案しつつ、明確かつ迅速に判断できる基準に基づいた選定作業が求められる。このとき、劣化度に応じた優先順位付けを重視して、劣化度調査から始めてしまうと、当館のようにマイクロフィルムの所蔵数が多い館では、2年間という時間内に対応が終わらない可能性がある点には留意すべきである。もちろん、劣化度の把握は重要であるが、限られた時間の中での対応においては、ある程度の割り切りも必要となる。

TACフィルムの永久保存条件(期待寿命100年)は湿度15%以下、温度21℃以下であるが、これを達成できている館はほとんどなく、多くの場合、数十年でかなりの劣化がみられる。当館のこれまでのマイクロ複製事業や材質・劣化度調査での経験からも、作成から50年以上たつTACフィルムでは、べたつきやうねりが顕著であることが確認されている。このため、1975年以前に作成されたTACベースで、かつ他館等に代替がないフィルムは、PETへの複製の優先順位が高いと考えている。

また、電子化をすぐに一括して進めることが難しい以上、今後の2年間で複製の対象外とされたフィルムについても、その必要性の検討を進めるとともに、これ以上の劣化が進み電子化が困難になることを避ける必要がある。具体的には、保存環境の整備、すなわちTACフィルムとPETフィルムの分離などによって劣化の進行を可能な限り抑制し、将来的な電子化に備えることが必要となる。

さらに、限られたリソースを有効に活用するためには、保存の必要性が乏しいと判断されるフィルムについては、廃棄を含めた取捨選択も検討しなければならない。すなわち、保存すべき資料の見極めと、「保存しない」という決断の双方が、これまで以上に重要になってきている。

マイクロフィルムの記録を継承するために

まとめると、現在、アジ研図書館で実施している保存方針は、大きく三つある。第一に、1975年以前に作成されたTACベースフィルムで、かつ他館等に代替がないフィルムを対象に、希少性・重要性を勘案して優先順位を定め、今後2年間で複製すべきものを選定する。第二に、TACとPETのフィルムを分離するなど保存環境の整備を進め、劣化の進行を可能な限り抑えるとともに、将来的な電子化に備える。第三に、保存の必要性が乏しいと判断されるフィルムについては、廃棄も含めた「保存しない」という選択肢も検討する。

本稿で示したのは、当館が直面している課題と、それに対して現在とりうる対応を模索している一つの事例にすぎない。しかし、マイクロフィルムの管理や保存の見直しを迫られているのは、当館だけではないはずである。各館の所蔵状況や利用実態に応じて、何を優先的に保存すべきかを考えるうえで、本稿の検討が一つの参考となれば幸いである。そして、同様の課題に向き合う資料保存担当者の方々とともに、より現実的で持続可能な方策を、共有・検討していければと思っている。

参考文献

- 『マイクロフィルム保存のための基礎知識』国立国会図書館, 2019.

- 『マイクロフィルム保存の手引』社団法人日本画像マネジメント協会, 2005.

※特に言及のない限り、本コラムで参照したウェブサイトの最終閲覧日は2025年8月17日である。

写真の出典

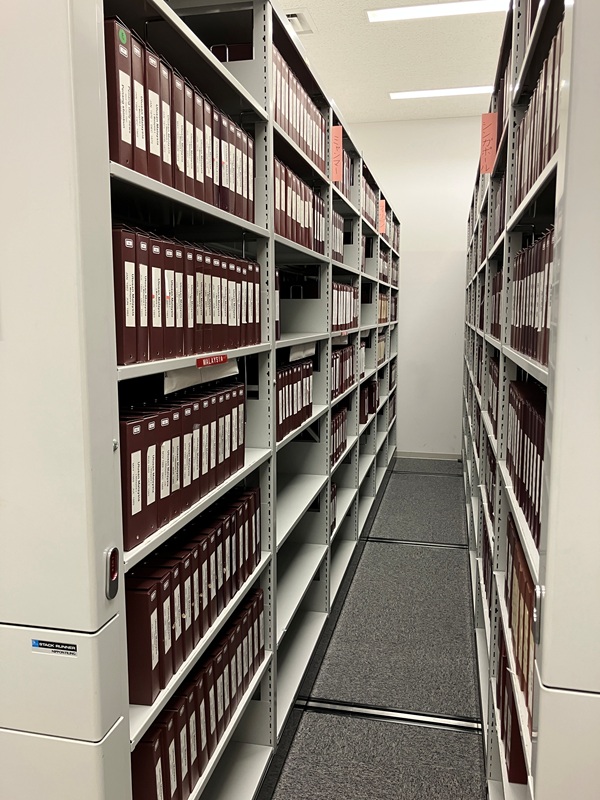

写真1 筆者撮影

著者プロフィール

能勢美紀(のせみき) アジア経済研究所学術情報センター図書館情報課。担当は中東・北アフリカ、中央アジア。2021年~2023年海外派遣員(アムステルダム)。最近の著作に「カビ被害から考える資料保存と省エネの両立─設備担当者と連携した空調運用の可能性」(ネットワーク資料保存 第139号、日本図書館協会、2025年)、「欧州のクルド関係資料所蔵機関紹介――所蔵資料の特徴と情報資源組織化における課題――」(『アジア経済』66 巻 1 号 p. 52-64、2025 年)など。

この著者の記事

- 2025.04[ライブラリアン・コラム]クルド語で話し、クルド語で書き、それを出版して残すこと

- 2025.02[ライブラリアン・コラム]資料を守るライブラリアン──省エネしつつ、カビを防ぐ

- 2023.12[ライブラリアン・コラム]ここにしかない資料を探して――オランダでも書店に行く理由

- 2023.02 [IDEスクエア] (海外研究員レポート)オランダにおけるズワルト・ピート論争──祝祭は伝統か差別か

- 2022.11 [IDEスクエア] (海外研究員レポート)不可視化されたクルド・ナショナリズムの多様性——IISHが所蔵するクルド系社会主義組織の資料から

- 2022.06 [IDEスクエア] (世界を見る眼)クルド・ナショナリズム揺籃の地としてのスウェーデン──二つの社会制度と民族性の承認

- 2022.04 [IDEスクエア] (海外研究員レポート)紛争解決と処罰のための国際刑事裁判所の取り組み──ウクライナとミャンマーの事例から

- 2021.12 [IDEスクエア] (海外研究員レポート)平和構築と開発援助の未来──米軍のアフガニスタン撤退が与える影響

- 2021.06[ライブラリアン・コラム]資料を守るライブラリアン──マイクロフィルム編

- 2021.04[ライブラリアン・コラム]感染症対策と資料保存の両立──換気の意外な悪影響と図書館の対応

- 2020.10[ライブラリアン・コラム]「よくわからない資料」を見つけたら…… ──図書館裏話──

- 2020.07[ライブラリアン・コラム]感染症と国際協調を考える──Pandemics and peace : public health cooperation in zones of conflict by William J. Long

注

- 図書館でのマイクロフィルムの利用や劣化についての詳細は、参考文献としてあげた資料を参照いただきたい。当館での事例については拙稿「資料を守るライブラリアン──マイクロフィルム編」で紹介している。

- https://guides.loc.gov/directory-of-us-newspapers/us-newspaper-program