ライブラリアン・コラム

資料を守るライブラリアン──省エネしつつ、カビを防ぐ

PDF版ダウンロードページ:https://hdl.handle.net/2344/0002001691

能勢 美紀

2025年2月

カビ被害ふたたび

アジア経済研究所(以下、アジ研とする)図書館では、2020年8月に感染症対策の換気の影響で、一部書庫におけるカビ被害を経験した1。筆者はこの時、環境整備、特に湿度管理が非常に重要であることを痛感し、また、カビが発生してからの対処では多大な時間と費用を要することも身をもって経験した。

他の館での参考になればと、ライブラリアン・コラムに記載したこの話は、ありがたいことに多くの方々が読んでくださり、2022年には全国図書館大会群馬大会でお話しさせていただく機会も得た。筆者はここで「発生してからでは大変なので、予防に力を入れて」と強調した。が、今、「換気の仕方に気を付ける」以上の予防の話をしなかったこと、そして自分自身もそれ以上のことはあまり考えていなかったということを深く反省している。というのも、アジ研図書館では2023年10月に1階参考書架で最初のカビ被害が確認されてから、2023年12月から2024年4月頃まで、図書館の全階・全エリアで多数のカビ被害を生じさせてしまったためである。

約78万冊を所蔵する図書館まるごと、といっても過言ではないほどのカビ被害はなぜ起きてしまったのか。カビ被害が生じた原因は複合的であるが、本稿では、なかでも今回のカビ被害において最も大きな要因の一つとなったと思われる空調の影響について検討してみたい。そして、今度こそ具体的な予防策につなげ、二度と大規模なカビ被害を発生させないことを目指したい。

資料保存と空調と省エネと

カビの胞子は空気中に必ず存在しており、資料に付着する塵埃や皮脂、資料の基材である繊維質(紙、布など)や皮革はカビの栄養源である。したがって、カビの発育に適する相対湿度65%以上、温度20℃~30℃の環境が続けば資料にカビ被害が生じることは避けがたい。そこで、文化財を保有する施設では、主に空調を利用した温湿度管理によって温度をできる限り一定に保ちつつ、相対湿度が65%を超えないようにすることが、カビ対策を含む資料保存対策の大きな柱となっている2。

ただ、空調で一定の温湿度を維持するには、多大なエネルギーを必要とする。空調を際限なく利用することは、環境への負荷を与え、翻って地球温暖化を促進して資料保存を阻害することにもつながる。加えて、近年、バブル期に建設された建物や設備の老朽化が進んでおり、空調機を含む設備更新は社会的な課題になっている。今後、社会的な省エネや環境への配慮の要請と設備の老朽化の双方の要因で、空調の部分的停止や設定温度の調整を行わざるをえない場面も多くなってくると予想される。

実際、1999年に建設されたアジ研でも、建物および空調設備の老朽化と出力の低下がここ数年問題となっており、省エネに対する要請もあって、2023年から人の少ない場所での空調(冷暖房)停止および稼働時間の短縮が行われた。図書館においては、2023年7月中旬から図書館5層(地上1階から4階と、グレーチング床で4階部分とつながる中4階)のうち3・4階部分の空調が停止され、空調が稼働する1・2階部分についても稼働時間の短縮(9時頃~16時頃)が行われた。なお、図書館は1階から4階の中央部分が吹き抜けとなっており、中4階は4階と空調吹出口を共有している。

図書館3階以上における空調の停止と1・2階の空調稼働時間の短縮は、空調機の換気機能のみを利用する秋季をはさみ、2024年4月まで続いた。冒頭で述べたように、最初にカビに気づいたのは2023年の10月だったが、その後年末から年明けにかけて真っ白になった資料を全館内で度々目にするようになり、カビの被害が顕著になっていった。

原因は結露?

ただ、今回のカビ被害においては、空調が関係しているのではないかと思いつつも、発生のメカニズムについては明確な像が結べないでいた。特に、カビの発育に適した湿度は65%以上であるが、全階・全エリアでカビが発生しているのに対して、図書館のデータロガー(温湿度を記録できる機器)や空調吹出口近辺に設置されている機器付属の温湿度計の値からは、相対湿度が継続的に65%を超えている箇所は少ないように思えた。

そんなとき、冬、同じ家の中で、暖房をしている部屋よりも、暖房をしていない部屋の窓で結露が発生しやすいという、多くの人が感覚的に知っている現象と、アジ研図書館で起きていることが同じなのではないかと思い至った。アジ研図書館での全階・全エリアでのカビの発生は、アジ研図書館を大きな一つの部屋と考えれば、空調の稼働している1・2階と稼働していない3・4階の温度差による結露によって説明ができるのではないだろうか。

具体的な考察

空調の稼働状況を考えた際、図書館内の温度の低いエリアにおいて結露が生じやすい状況にあったと考えられる。すなわち、夏期は空調(冷房)が稼働していた1・2階、冬期は空調(暖房)が停止されていた3・4階において、結露が生じやすかったことが示唆される。

水蒸気には空間内で均一になろうとする性質があり、わずかな隙間さえあれば移動することができる。温度も同じような性質があることはよく知られているが、水蒸気が均一になろうとする速度は温度が均一になろうとする速度よりもずっと速い。水蒸気は温度が高いほど多く空気中に存在することができ、同じ水分量であれば、温度が下がるとその差分が気体から液体になり結露する。つまり、水蒸気の方が早く均一になるため、空間の水分量がほとんど変わらない状態で、大きな温度差のあるエリアが複数存在する場合、空気中に取り込める水分量(飽和水蒸気量)が少ない、低い温度の側で結露するのである。

ここでアジ研図書館の状況に戻ると、2023年7月中旬に図書館3階以上の空調が停止される一方、1・2階の空調は時間短縮や高めの設定温度にするなどの措置はありつつも稼働していた。温度の移動は比較的緩慢であるため、空調の稼働している1・2階と、稼働していない3階以上との間には大きな温度差が生じる一方、水蒸気の均一化は速やかに行われるため、1・2階で、結露あるいは部分的に非常に湿度の高い状態にあったと考えられる。

アジ研図書館内を網羅的にカバーする空調吹出口に付属する温湿度計のデータを分析すれば、1日のうちの各ポイントの温湿度変化と結露あるいは高湿化の可能性や関係性について長期間にわたって検証することができる。また、外気温や天気の状況などとあわせて分析することも可能だろう。しかしながら、入手できたデータはPDF形式で、すぐに大量のデータを分析できる状況にはないことから、今回は便宜的に最も温度差のある4階と1階のそれぞれ1地点を対象に、盛夏である8月と厳冬である2月の各月1日のデータをもとに湿り空気線図を利用して簡易な検討を行った3。

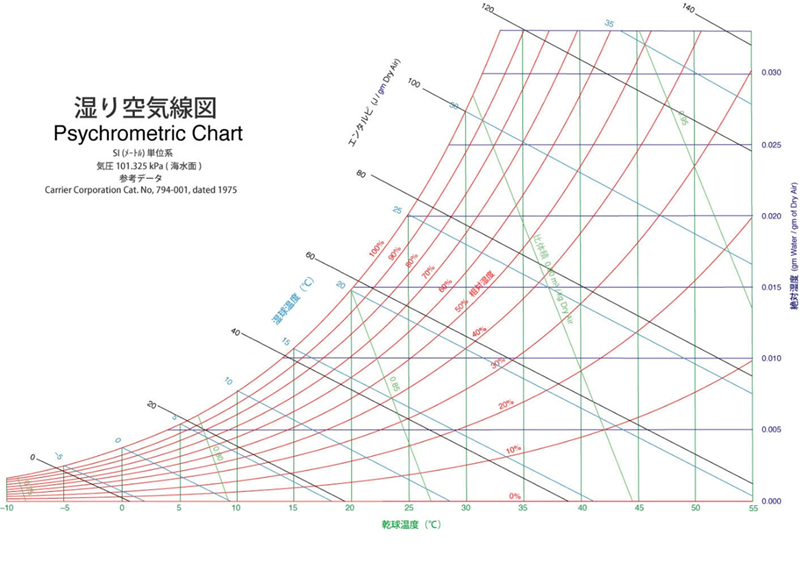

湿り空気線図は、温度と相対湿度、そして空気中に含まれる水蒸気量をあらわす絶対湿度の関係を表している。湿り空気線図を用いれば、空気の出入りのない空間内で温度変化が起きた際に、相対湿度がどのように変化するのかがわかる。例えば、気温30℃(横軸:乾球温度)で相対湿度40%の空間の水分量(縦軸:絶対湿度)は約0.011kg/kgである。この空間が15℃に冷やされたとする。空気の出入りがなければ絶対湿度はかわらないため、縦軸の値は変わらず、横軸の値が15℃になる。縦軸と横軸の値が交わる点は相対湿度100%(=飽和水蒸気量)とほぼ同じであり、さらに温度が下がれば結露することがわかる。

2023年8月1日火曜日12時時点での図書館1階の温湿度は、温度27.6℃、湿度55%、4階は温度36.1℃、湿度48%であった。湿り空気線図をみると、4階の温湿度下では、絶対湿度は約0.018kg/kgであり、温度が1階の27.6℃になれば、相対湿度は約80%になることがわかる。温湿度計では1階の湿度は55%であるが、温かい空気と冷たい空気が直接ぶつかる2階と3階の吹き抜け付近をはじめ、部分的に湿度80%以上になっていた可能性は高いのではないだろうか。実際に、今回のカビ被害において確認されたカビの多くが湿度95%以上でよく発育する好湿性のものであった。

冬については逆のことが起きていたのではないかと思われるが、今回分析した、2024年2月1日木曜日12時の時点では、暖房で温度が高くなっていた1階でも22.7℃、湿度24%、4階は17.7℃、湿度35%であり、外気が乾燥していることもあって、1階の温湿度下での絶対湿度は約0.004kg/kgと、それほど高くない。湿り空気線図からも4階の温度である17.7℃になったとして、相対湿度は40%ほどで、カビの発育に適した65%を超えない。もちろん、部分的な結露は起きていた可能性はあり、空調の部分的稼働により各階で温度に差がある状況であればなおさらである。ただ、今回サンプル的に分析に用いた1日分の相対湿度と絶対湿度の値からでは年末から年始にかけてカビの生育が目立つようになったことに対する説明は難しいと感じている。

図1 湿り空気線図

空間内の温度差は最小限に

それぞれの時期や階での網羅的かつ長期的な温湿度データをもとにした検証はまだ途中であるが、カビ発生のメカニズムと当館での原因については概ね上記のようであったと推測している。

今回のアジ研図書館におけるカビ被害については、空調設備の老朽化から、限られたエネルギーを分配せざるを得ない状況で予想外に発生したものである。ただ、今後も設備の老朽化もさることながら、異常気象や環境への世界的な配慮の要請から、資料保存においても、省エネルギーで持続可能な取り組みがもとめられる。しかし、今回のアジ研図書館の事例からは、空調の部分的な稼働はカビ被害のリスクを非常に高めることがうかがわれるため、採択すべきではないと言えるのではないか。結露によるカビ被害を生じさせないためには、一つの空間内で温度を可能な限り一定にすることが非常に重要である。設備の老朽化や環境への配慮、省エネに対する要請で、どうしても空調を部分的に停止したり、稼働時間を短くしたりせざるを得ない場合には、一空間内での温度は均一にすることを意識したうえで、稼働停止時間中の温度と稼働後の温度の差をできる限り小さくする工夫が必要になってくる。それぞれの設備や周囲の環境、建材等でどういった空調の運転をすれば最適かは異なってくる。このため、図書館資料をふくむ文化財を保存する施設では、設備の担当者だけでなく、資料保存に携わる職員が、設備担当者と協働して省エネで持続可能な空調のあり方についても検討する必要がある。アジ研図書館でも、今回の経験を活かして、省エネを達成しつつ、カビを発生させない方策を日々考えていきたい。

写真の出典

- 写真1 アジア経済研究所図書館撮影

- 図1 Arthur Ogawa, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PsychrometricChart-SeaLevel-SI.jpg(Public Domain)

著者プロフィール

能勢美紀(のせみき) アジア経済研究所学術情報センター図書館情報課。担当は中東・北アフリカ、中央アジア。2021年~2023年海外派遣員(アムステルダム)。最近の著作に「所蔵マイクロフィルムの状態把握と保存計画:アジア経済研究所図書館の事例」(『図書館界』72巻5号、2021年)など。

この著者の記事

- 2023.12[ライブラリアン・コラム]ここにしかない資料を探して――オランダでも書店に行く理由

- 2023.02 [IDEスクエア] (海外研究員レポート)オランダにおけるズワルト・ピート論争──祝祭は伝統か差別か

- 2022.11 [IDEスクエア] (海外研究員レポート)不可視化されたクルド・ナショナリズムの多様性——IISHが所蔵するクルド系社会主義組織の資料から

- 2022.06 [IDEスクエア] (世界を見る眼)クルド・ナショナリズム揺籃の地としてのスウェーデン──二つの社会制度と民族性の承認

- 2022.04 [IDEスクエア] (海外研究員レポート)紛争解決と処罰のための国際刑事裁判所の取り組み──ウクライナとミャンマーの事例から

- 2021.12 [IDEスクエア] (海外研究員レポート)平和構築と開発援助の未来──米軍のアフガニスタン撤退が与える影響

- 2021.06[ライブラリアン・コラム]資料を守るライブラリアン──マイクロフィルム編

- 2021.04[ライブラリアン・コラム]感染症対策と資料保存の両立──換気の意外な悪影響と図書館の対応

- 2020.10[ライブラリアン・コラム]「よくわからない資料」を見つけたら…… ──図書館裏話──

- 2020.07[ライブラリアン・コラム]感染症と国際協調を考える──Pandemics and peace : public health cooperation in zones of conflict by William J. Long

注

- 2020年8月のカビ被害については以下の拙稿を参照。「感染症対策と資料保存の両立──換気の意外な悪影響と図書館の対応」(ライブラリアン・コラム)2021年4月。

- 図書館資料の保存、特に温湿度管理については国立国会図書館の以下のページがまとまっている。https://www.ndl.go.jp/jp/preservation/collectioncare/humiditycontrol.html (2025年2月7日アクセス) また、図書館に限らない、文化財展示収蔵施設におけるカビ対策については、東京文化財研究所の以下の資料が参考になる。木川りか・間渕創・佐野千絵 (2010)「文化財展示収蔵施設におけるカビのコントロールについて」東京文化財研究所文化遺産国際協力センター。

- なお、2023年8月1日の千葉の天気は曇り時々雨、2024年2月1日は晴れ時々曇りだった。天気については、気象庁のデータベースを参考にした。https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php (2025年2月7日アクセス)