ライブラリアン・コラム

クルド語で話し、クルド語で書き、それを出版して残すこと

PDF版ダウンロードページ:https://hdl.handle.net/2344/0002001692

能勢 美紀

2025年4月

「ほんもののニヴフみたいに踊れるし、ほんもののニヴフみたいに歌ったり魚を取ったりもできる。でも言葉を失った。言葉のない国は国じゃないよ」

(ウイリアム・アトキンズ著、山田文訳「帝国の追放者たち:三つの流刑地をゆく」柏書房、p.349 ニヴフの女性アンジェラの言葉)

クルド人ならクルド語ができるわけではない

筆者は、クルド語の出版物を収集と研究の対象としている。クルド語出版物は、特にトルコにおいては、1991年頃まで出版が難しく、弾圧や焚書の結果、失われてしまったものも多くある。トルコで出版が難しかった時代に欧州で多く出版されたクルド語出版物や、トルコでクルド語出版が合法となったあとに出版されたクルド語出版物を収集しながら、クルド系の出版社や著作者に話をきいていると、時にそれまで全く意識していなかった自分の特権的な立場にはっとさせられることがある。自分は日本社会において、日本人で、マジョリティであり、当然のように母語で会話をし、読み書きができる。そのことの特権性を普段、意識することはほとんどない。そこに特別な意味を見出すことは、クルド語の出版物を収集していなければ、おそらくなかったと思う。

近現代、多くの国で近代化の名のもとに、一民族一国家を基本とする国民国家が目指され、(数だけでなく、力のうえでのことも含む)マジョリティの言語を軸として、本来、方言も含めて多様であった言語の統一が行われた。それは、差異を包摂していくと同時に、マジョリティにとって不要なもの、あるいは取るに足らないものを排除していく過程でもあったといえる。日本でも、琉球やアイヌをはじめとする民族を同化し、各地の「方言」を標準化した結果、今の日本と日本語がある。

トルコについて言えば、1923年のトルコ共和国建国以来、トルコ民族を核とする国民国家の建設が目指されるなかで、クルド人は「山岳トルコ人」、クルド語はトルコ語の「方言」とされ、同化政策の対象になってきた。特に、一般のクルド人の「トルコ化」に重要な役割を果たしたのが言語・教育政策であり、公的な場所でのトルコ語使用の徹底に加え、クルド人の多く住むトルコ南東部では、寄宿制の学校が多く建てられ、クルド人の子供たちが就学を機にクルド語を話す両親から離されてトルコ語での生活を余儀なくされてきた(Fernandes, 2012: 90-91)。

このことが引き起こす影響は甚大であり、クルド語・クルド文化の次世代への継承を難しくしている。特に、家庭でクルド語を話していても、読み書きができないクルド人は多い。そもそも、どの言語であっても、文語と口語との間には開きがあり、話せることは書けることに直接つながらない。さらに、社会生活の大部分がトルコ語で営まれ、元来トルコ人との間の交流や婚姻が珍しくない中で、家庭生活においてもクルド語を使用し続けることの難しさがある。子供を連れて海外で生活したことがある方であれば想像に難くないと思われるが、子どもは家庭の外の社会や言語に急速に適応する。このため、両親ともにクルド人であっても、子ども同士ではトルコ語で会話をし、親やそれ以上の世代の人とは必要最低限のクルド語でしか話さない、話せない、という家庭も珍しくない。

クルド人運動をクルド語で行うためにクルド語を勉強し、アイデンティティを取り戻す

以前、拙稿でスウェーデンは、クルド人移民に対するクルド語での母語教育とクルド語出版に対する出版助成の制度があったために、1990年代にはクルド語出版の中心地となり、クルド・ナショナリズムの発展に貢献したことを書いた。ただ、1970年代後半からスウェーデンで出版されたクルド系の雑誌の多くは、当初紙面のほとんどがトルコ語記事で構成されていた。これは、読者として想定されていた労働者階級のトルコ国籍のクルド人が、トルコ語教育しか受けておらず、トルコ語の読み書きしかできなかったからであると説明されることが多い(Bruinessen, 2000)。しかし、筆者がスウェーデンで行ったインタビューからは、別の側面も窺い知ることができた。

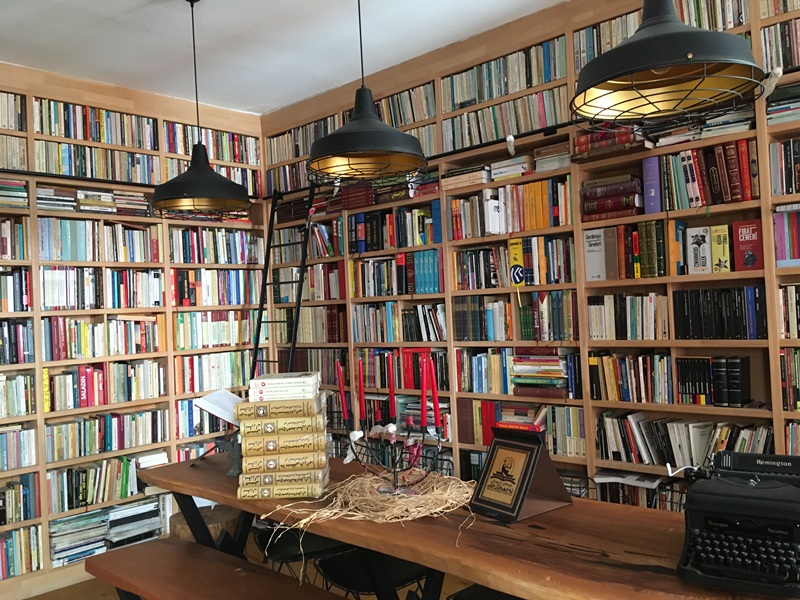

スウェーデンでクルド語出版が盛んとなった背景には、上記のスウェーデンの社会制度とともに、スウェーデンに亡命したクルド人の多くが知識人であり、クルド語の読み書きができた人も多かったことがあるのは間違いないだろう。一方で、別の側面としてクルド語の公的教育が存在せず、またクルド語が排除された社会で育ったトルコ出身のクルド人の中には、知識人であってもクルド語の読み書きに困難をかかえる人も少なくなかったと思われる。実際、筆者が2024年5月にストックホルム・クルド図書館のネウザド・ヒロリ館長に行ったインタビューで、ヒロリ館長は、クルド図書館の設立者で、トルコ出身の故ネディム・ダーデヴィレンを含め、トルコ出身のクルド人たちの多くは、スウェーデンに来た当初、クルド語の読み書きがほとんどできなかったと述べている。

トルコでクルド人を含む左派の活動家や団体への弾圧が厳しくなり、クーデターが起こる1980年前後、偶然にもイラクではサダム・フセイン政権によるクルド人弾圧があり、イランではイスラム革命後のクルド人勢力とホメイニ政権との対立から、同時期にスウェーデンへのクルド系知識人の亡命の波が生じた。自身はイラク出身のヒロリ館長は、トルコ出身のクルド人たちは、当初自分たちがトルコ語でクルド人の民族運動を行うことに何の疑問も抵抗も感じていないようだった、と語る。それが、特にイラク出身のクルド人たちがクルド語を用いて政治活動を行っているのを目の当たりにしたことで、考えが変わったという。クルド人としてクルドの文化や民族のための運動をするのであれば、その活動もクルド語で行わなければならないと考えたトルコ出身のクルド人たちは、クルド語のリテラシーのあるクルド人から学び、また、フランス委任統治領時代のシリアで編纂されたクルド語の辞書や教科書をもとに必死でクルド語を勉強したというのである。

私たちは常にマジョリティの言語で書きたいという誘惑と戦っている

日本人であれば日本語で読み書きできるのが当然とみなされる社会で生きる私たち日本人は、クルド人であればクルド語で読み書きができるのは当然であり、したがって、クルド語で執筆するのは当然、と考えてしまいがちである。

だが、クルド語で書くこと自体が、クルド語を母語としていても、読み書きをならったことのない多くのクルド人にとって大変な努力と忍耐を要する。しかも、それほどまでに努力をして、クルド語で書いたとして、それを読むことができる人もまた限られているのだ。だからこそ、今でも多くのクルド人が、クルド語を母語とし、クルド人としてのアイデンティティを強く持っていても、トルコ語で執筆している現状がある。

ヒロリ館長へのインタビューで最も印象的であったのは、「私たちは常にマジョリティの社会の一員となり、マジョリティの言語で書きたいという誘惑と戦っている。それはトルコ語であっても、スウェーデン語であっても、英語であっても。」という言葉である。一瞬、聞き間違えたのかと思った。クルド人がクルド語で書きたいと思うことはあっても、トルコ語で書きたいと思うことがあるとは、これまで考えたことはなかったからだ。しかし、実際はそのとおりなのだろう。特にトルコ出身のクルド人らは、クルド語で書きたいと願う一方で、クルド語で書くことに困難を覚え、またトルコ語で書くことの誘惑に絶えずさらされている。トルコ語で書くことは彼らにたやすく、またクルド語とは比べ物にならないほど多くの読者がそれを待っているからでもある。

人間が社会生活を営む中で、社会的に有利な言語に自らの言語を変えることはよくある。特に移民の第2世代以降は、移住先の言語を主として使用するようになり、世代が下るにつれて移住先の言語を母語とすることが多くなっていくことは言うまでもない。マジョリティの言語や文化と、自らの言語や文化を同化させた方が、概して生きやすく、そこに軋轢や葛藤が生じることは少ないからだろう。ただ、同化圧力が社会制度として課せられ、その土地では本来マジョリティであったはずの自分たちの言語や文化が国家の中でマイノリティとして包摂され、あるいは排除されるようとしているとき、私たちは自ら進んでマジョリティの側に立つことを選択するだろうか。その一方で、マジョリティの側に立ちたい、という強力な誘惑にかられつつも、排除されようとしている、消えゆく言語で自らの存在を証明しようと努力し続けることもできるだろうか。

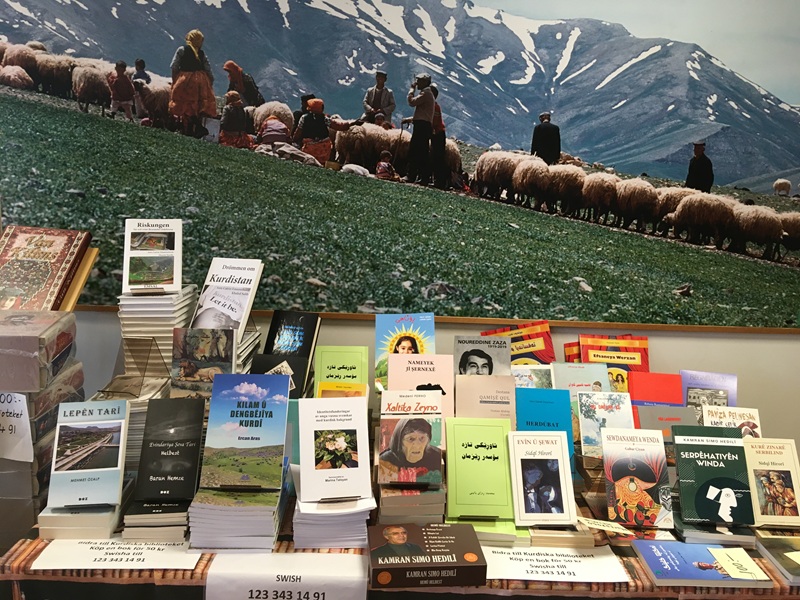

だから、筆者はクルド語で出版し、クルド語の本を買い、クルド語の本を読もうと努力するクルド人に敬意を覚える。今、トルコではかつて禁止されていた言語の出版物が書店にならび、多くのクルド人がクルド語を学ぶためにクルド語教室に通う。もし、1980年代のスウェーデンで、クルド人らがクルド語を学ばなかったら、そして、スウェーデンに学んだクルド語を出版できる環境がなかったら、さらに、将来世代にわたってクルド語を継承するための母語教育の制度がなかったら、現在のトルコにおけるクルド語出版も文語としてのクルド語も、これほど豊かではなかったのかもしれない。同時に、自分たちのホームランドで、クルド語とクルド文化の権利を求めて、秘密裏に出版を続けてきた人たちもいる。両者の存在が、クルド語出版の今と未来を支えている。

自分たちの言語を守り、継承していくことは簡単なことではないことを、私たちは歴史から知っている。そして、そんなクルド語でかかれた出版物をこれからも収集し、整理して、保存していくことの意味を、クルド語の本を前に、ライブラリアンとして考える。

参考文献

- Bruinessen, M. v. (2000). "Transnational aspects of the Kurdish question," Working paper. Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute. Florence

- Fernandes, D. (2012). “Modernity and the linguistic genocide of Kurds in Turkey,” International Journal of the Sociology of Language, (217), 75-98.

写真の出典

写真1, 2 筆者撮影

著者プロフィール

能勢美紀(のせみき) アジア経済研究所学術情報センター図書館情報課。担当は中東・北アフリカ、中央アジア。2021年~2023年海外派遣員(アムステルダム)。最近の著作に「欧州のクルド関係資料所蔵機関紹介――所蔵資料の特徴と情報資源組織化における課題――」(『アジア経済』66 巻 1 号 p. 52-64、2025 年)など。

この著者の記事

- 2025.02[ライブラリアン・コラム]資料を守るライブラリアン──省エネしつつ、カビを防ぐ

- 2023.12[ライブラリアン・コラム]ここにしかない資料を探して――オランダでも書店に行く理由

- 2023.02 [IDEスクエア] (海外研究員レポート)オランダにおけるズワルト・ピート論争──祝祭は伝統か差別か

- 2022.11 [IDEスクエア] (海外研究員レポート)不可視化されたクルド・ナショナリズムの多様性——IISHが所蔵するクルド系社会主義組織の資料から

- 2022.06 [IDEスクエア] (世界を見る眼)クルド・ナショナリズム揺籃の地としてのスウェーデン──二つの社会制度と民族性の承認

- 2022.04 [IDEスクエア] (海外研究員レポート)紛争解決と処罰のための国際刑事裁判所の取り組み──ウクライナとミャンマーの事例から

- 2021.12 [IDEスクエア] (海外研究員レポート)平和構築と開発援助の未来──米軍のアフガニスタン撤退が与える影響

- 2021.06[ライブラリアン・コラム]資料を守るライブラリアン──マイクロフィルム編

- 2021.04[ライブラリアン・コラム]感染症対策と資料保存の両立──換気の意外な悪影響と図書館の対応

- 2020.10[ライブラリアン・コラム]「よくわからない資料」を見つけたら…… ──図書館裏話──

- 2020.07[ライブラリアン・コラム]感染症と国際協調を考える──Pandemics and peace : public health cooperation in zones of conflict by William J. Long