ライブラリアン・コラム

連載:途上国・新興国の2020年人口センサス

第3回 インドネシア――新しいセンサス様式のはじまり

PDF版ダウンロードページ:https://hdl.handle.net/2344/0002001700

土佐 美菜実

2022年1月

人口動態を把握するということ

インドネシアはいま、生産年齢人口(15~64歳)の総人口に占める割合が上昇していく人口ボーナス期の真っ只中にいる。この局面は1970年頃からはじまり、2030年あたりまで続くとされており(佐藤2011)、経済規模の拡大や持続的な成長を目指す政府や経済界にとって人口動態の把握は極めて重要である。

インドネシアにおけるこの生産年齢人口の層の厚さは、海外の国にとっても魅力的だ。例えば日本の場合、少子高齢化が進み、国内で労働力をまかなうことはもはや困難となりつつある。そこで、国内の人手不足を解消する目的として外国人材を受け入れる特定技能制度が2019年より始まった。この制度を通じて、インドネシアからはこれまで3061人1を受け入れており、送り出しの実績がある40カ国中4番目に多い。また、インドネシア政府は、今後5年間のうちに7万人のインドネシア人を日本へ送り出すことを目標としており2、豊富な労働力に対する期待は両国ともに大きいといえるだろう。インドネシアの人口パワーを今後いかに活用していくのかを考えるためには、人口動態の把握が鍵となる。

新しいセンサス様式

インドネシアではオランダ植民地時代の1930年に初めて人口センサスが行われている。独立後は1961年に第1回目が実施され、その後およそ10年ごとに行われてきた。今回の2020年人口センサスは第7回目である。

今回の2020年人口センサスでは新しい試みが2つ行われた。ひとつは行政データの統合的活用である。2019年6月にSatu Data Indonesia(SDI)に関する大統領令2021年第39号が出され、各中央・地方政府機関がこれまでバラバラに管理してきたデータ(統計データ、地理データなど)を機関横断的に共有・活用できるように精査、標準化していくことが定められた。“Satu Data Indonesia”とは政府の方針の総称のようなものであり、”One Data”や統一データという意味だ3。

上述の大統領令に基づいた取り組みの一環として、2020年人口センサスでは調査のベースとなる住民情報を内務省の住民登録総局(Dukcapil)が管理するデータから利用することが決まった。住民登録総局は、インドネシア国民が必ず持っている住民登録証(Kartu Tanda Penduduk: KTP)等の行政手続きで登録される住民情報を管理している。これまで住民の情報は、統計事業を所轄する中央統計庁(Badan Pusat Statistik: BPS)も内務省もそれぞれ独自に保有しており、BPSは自機関で管理するデータに基づき人口センサスを実施してきた。今回、内務省の登録データを用いて調査を行うことで、より実態に近いデータを構築すべく内容を精査するともに、データの一元化や各関係機関との共有を目指すこととなった。

もうひとつの新しい試みはオンライン調査の実施である。これまで、インドネシアでは戸別訪問による直接かつ全数調査がとられてきた。すでに2億5000万人を超えている人口規模をもつことや、多数の島々によって構成された群島国家であることを考えると、この全数調査にかける労力は決して軽視できるものではないだろう。オンライン回答による調査の効率化が期待される。

ただし、オンライン化へ舵をきったとはいえ、国民のインターネット環境は住んでいる地域や個々人の経済状況により大きく異なることを考慮し、引き続き直接訪問による聞き取りも実施することが発表された。BPSは、これを「ハイブリット型調査」と銘打って、新たな人口センサスの実施様式へ踏み出すことになった。調査のステップとしては、まず2020年2月15日から3月31日までオンラインによる回答を受け付け、その後、未回答の住民への戸別訪問を第2ステップとして始める流れである。

オンライン調査では、専用ウェブサイトへアクセスして回答することになる。用意するものは、KTPまたは住民票のみである。回答者はKTPに記載されている個人識別番号に基づいて個人アカウントを作成した後、ウェブサイトの案内に従って質問に答えていく。BPSではおよそ22%のオンライン回答率を目標としていた。

新たな試みとともに始動した2020年人口センサスであったが、開始後まもなくして新型コロナウイルスの感染拡大がインドネシアを直撃してしまう。インドネシア国内では3月上旬に最初の感染者が確認されて以降またたく間に感染者数が急増し、3月末には社会活動制限の措置がとられた。

感染の拡大とそれに伴う全国規模の活動制限措置は人口センサスのスケジュールにも大きく影響を与え、オンラインの回答期限は5月29日まで延長されることとなった。なお、オンラインで回答を済ませた人は最終的に5136万人、対象者の19%となり、わずかにBPSの目標を下回るかたちとなった。

感染拡大に歯止めがかからないままオンライン回答の受付期間は終了し、戸別訪問の実施時期に移行することとなる。そこで、BPSは感染状況に応じて全国を3つの地域に区分けし、回答の回収方法を変えていくことにした。まず、インドネシアを構成する主な島のうち、スマトラ島、カリマンタン島、スラウェシ島全域では紙の調査票を各戸に配布し、住民が調査票に記入したあと、調査員が後日回収に訪問するという方式がとられた。次に、ジャワ島、バリ島では調査員が戸別訪問をするものの、具体的な質問は行わず、居住者の有無を確認する程度で済ませることとした。そして、残りのパプア州、西パプア州のほとんどの地域では、調査員による戸別訪問、直接の聞き取り調査が行われた。また、動員する調査員には事前のPCR検査、訪問時はマスク、フェイスシールド、手袋の着用、アルコール消毒の実施、被調査者とのソーシャルディスタンスの確保など、感染予防対策を徹底させたという。

質問項目の変化と特徴

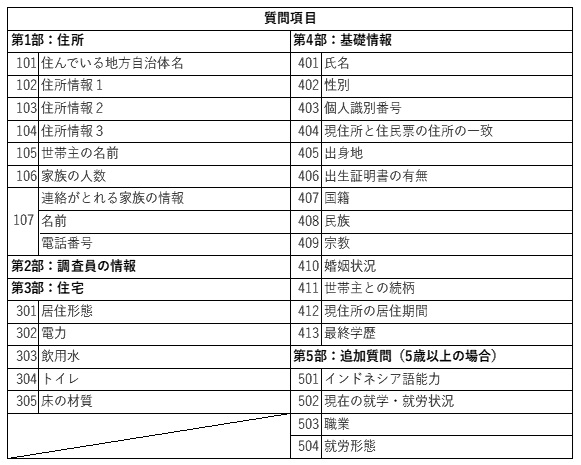

質問の内容は下表のように5部門で構成され、それぞれに下位の質問項目が用意されている。今回の質問項目は2010年人口センサスのものと比べるとかなり基本的な情報に絞られた内容となっている4。第2部は単純に担当した調査者の情報を入力するだけなので、実質は4部門構成である。前回の人口センサスで新設された「障がいの有無と種類」や「土地所有権の種類」は、今回の調査には含まれなかった。

また、長きにわたって質問項目の常連であった「5年前の居住地」もなくなっていた。この質問はインドネシア国内外の人口移動を把握するうえで重要な情報源となる質問であった。インドネシアでは、スハルト時代(1966〜1998年)には、人口が集中するジャワ島から「外島」と呼ばれる他の島への国内移住政策が積極的に行われてきた。スハルト体制崩壊後の2010年人口センサス結果においてもなお、国内外の人口移動は活発であることが示されていたため、この項目が突如として削除されたことは意外である。

表 2020年人口センサスの質問項目一覧

人口センサスはインドネシア国籍の住民だけでなく、6カ月以上滞在している、または滞在予定の外国籍居住者も対象となっている。そのため調査票は外国語版も用意されており、韓国語、英語、中国語、日本語、そしてアラビア語の5カ国語がある。これらの調査票はBPSの2020年人口センサス・ウェブページからPDFでダウンロードできるので、ぜひ見ていただきたい。日本語版を読んでみると、いくつかぎこちない表現もあり、少し微笑ましい。

また、職業の箇所では調査票に1~155の番号が付された職業コードが用意されており、回答者の職業に該当するものをその中から選択するようになっているのだが、これがなかなか面白い。教師や薬剤師、農家などの日本でも一般的な職業名もあるなか、バイクタクシーの運転手やモスクの指導者“Imam”など、インドネシアの日常風景を思い浮ばせるような選択項目もある。これ以外にも、インドネシア社会で通常「ドゥクン」などと呼ばれる伝統的治療師や呪医を指す”Tabib”も含まれており驚いた。インドネシア全土にいったい何人のドゥクンがいるのか、ぜひ知りたい。

2020年人口センサスの結果

2022年1月現在、人口および年齢別の構成、男女比などの基本的な集計結果はすでに発表されている5。今後、詳細な質問項目に関する集計も含めた最終版が発表されると思われるが、以下では、現時点で入手できる結果から簡単に2点について述べていたきい。

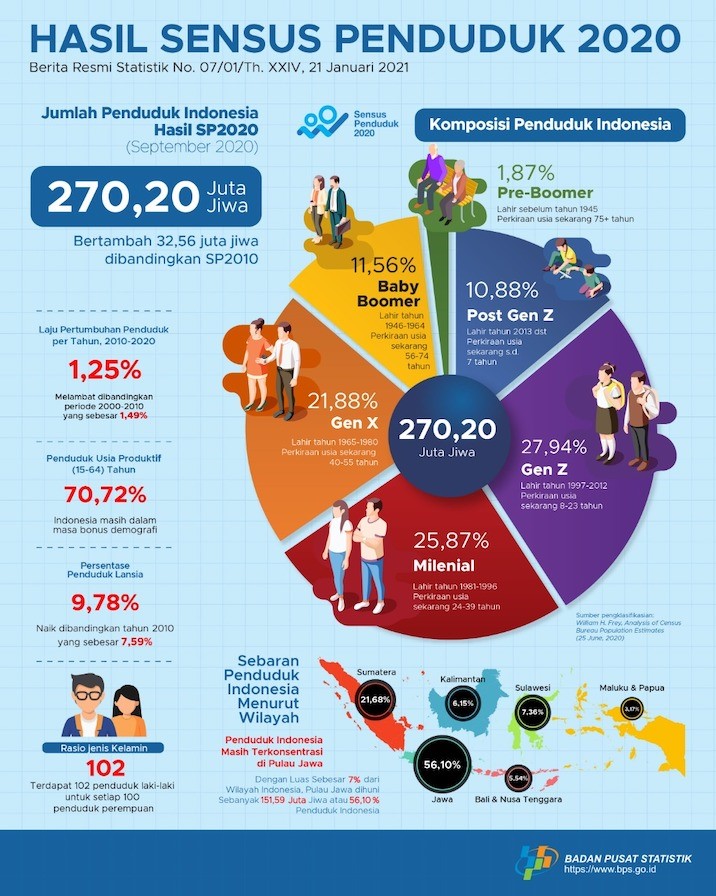

まず、総人口は2億7020万人で、2010年人口センサス時より3000万人以上の増加がみられた。センサスを開始した1961年の9700万人から右肩上がりに増加を続けており、このペースで人口増加が続けば次回の人口センサスでは3億人を突破するかもしれない。

では、この2億7000万人の内訳はどうなっているのだろうか。生産年齢人口にあたる15歳から64歳までが占める割合は2010年人口センサス時には66.09%だったのに対して、今回は70.72%へと上昇した。しかしその一方で、高齢者の割合も、ゆるやかではあるものの着実に増えている。今回、65歳以上の人口比は5.95%という結果になり、2010年人口センサス時の5.04%から微増した。また、インドネシアで高齢者と言われる60歳以上の人口比で見てみると、その変化はより顕著になる。2010年に7.59%であったその割合は、2020年で9.78%にまで達した。さらに気になるのは若い世代である。14歳以下の年齢層は2010年で人口比28.87%であったが、2020年では23.33%に下がった。人口増加率も1.25%となり、年々減少の一途をたどっている。人口ボーナス期が続いているとはいえ、少子高齢化の影が忍び寄ってきているのである。

このほか、今回発表されている結果には見慣れない内容が含まれていた。それは、現住所と住民票に記載されている住所が一致している人の割合についての集計である。この結果は質問の第4部にある「現住所と住民票に記載の住所が一致していますか」という新たな質問項目に基づいた結果である。この箇所は、先述した住民登録総局とのデータの統合的活用に関連して新たに加えられたと推測される。結果は、大部分の住民が住民票の住所に暮らしている、ということになった。91.32%の人が現住所と住民票の住所が一致していると答えたのである。

日本と同様に、転居した場合には住民は変更の届出をすることがインドネシアでも義務付けられている6。その一方で、2020年人口センサスに関するCNN Indonesiaの動画ニュースでは、ある市民が現住所と登録している住所が一致していないためにセンサスへの回答をためらっているとインタビューで話すシーンがみられた。推測の域を出ないことではあるが、このインタビューのように、現住所と登録している住所情報が異なっている住民は少なからずいると思われ、これほどまでに高い割合で登録住所との一致がみられるのは、やや疑問の残るところである。

参考文献

- 佐藤百合(2011)『経済大国インドネシア——21世紀の成長条件』中央公論新社。

- 土佐美菜実(2018)「民主化後のインドネシアに興るオープンガバメント運動」(特集 オープンガバメント・データ整備の動向を追う——開発途上国を中心に)『アジ研ワールド・トレンド』第232号、46〜50ページ。

- 増原綾子(2017)「インドネシア——高齢化と人の移動のダイナミズム」(末廣昭・大泉啓一郎編『東アジアの社会大変動——人口センサスが語る世界』名古屋大学出版会所収、201〜223ページ)。

- Badan Pusat Statistik (2021) Hasil Sensus Penduduk 2020.

- ”Menuju Satu Data Indonesia,” Kompas, 12 September 2019.

- ”Pandemi Ubah Sensus,” Kompas, 27 September 2020.

- “Sensus Penduduk di Masa Pandemi,” Kompas, 14 September 2020.

著者プロフィール

土佐美菜実(とさみなみ) アジア経済研究所学術情報センター図書館情報課。担当は東南アジア。

注

- 出入国在留管理庁が公表する特定技能在留外国人数の公表(2021年9月末時点)より。

- “Jepang Butuh Tenaga Kerja, Menaker Targetkan Kirim 70 Ribu Orang,” Bisnis Tempo.co, 25 June 2019.

- “Satu Data Indonesia”という標語のもとでの政府データの整備、標準化、公開への取り組みは、オープンガバメント・データの国際的な動向とともに数年前より始動していた。詳しくは(土佐2018)をご覧いただきたい。

- 過去の人口センサスにおける質問項目については(増原2017)で一覧表にまとめられている。

- 発表された結果はBPSウェブサイトからPDFでダウンロード可能である。

- 居住管理(Administrasi Kependudukan)に関する法律2013年第24号に基づく。

【特集目次】

連載:途上国・新興国の2020年人口センサス

- 第1回 シンガポール――社会の変化を告げる人口センサス

- 第2回 カンボジア――開発10年の指標と道標

- 第3回 インドネシア――新しいセンサス様式のはじまり

- 第4回 ミャンマー――揺れる社会の静かな痕跡

- 第5回 韓国――高齢化の進展と単身世帯の増加

- 第6回 中国――大国としての自負とその行方

- 第7回 メキシコ――コロナ禍に敢行した2020年人口センサス

- 第8回 ペルー――2017年センサス(上):2017年センサスと人口調査実施の歴史

- 第9回 ペルー――2017年センサス(中):人口動態と民族統計

- 第10回 アラブ初の調査票なき人口センサス――バーレーン、オマーン

- 第11回 ペルー――2017年人口センサス(下): 先住民族コミュニティ・センサスからみる先住民族の姿