IDEスクエア

トランプ政権の相互関税政策が世界経済に与える影響(2025年4月2日ホワイトハウス発表対応版)

The Impact of the Trump Administration's Reciprocal Tariff Policy on the Global Economy (In Response to the White House Announcement on April 2, 2025)

PDF版ダウンロードページ:https://hdl.handle.net/2344/0002001379

2025年4月

(4,485字)

はじめに

2025年4月2日(日本時間4月3日)に発表されたトランプ政権のいわゆる「相互関税」措置は、2025年3月27日にアジア経済研究所が発表した分析のシナリオとは大幅に異なるものであった1。トランプ大統領は、これらの措置が米国の製造業を再生させ雇用を創出すると主張した。しかし、多くの経済専門家は高率の関税が米国経済の成長を阻害し、物価の上昇をもたらすと警告している。実際にホワイトハウスでの発表を受けて、株価は多くの国で大幅に下落し、経済の先行き不安を反映する結果となった。4月9日には、相互関税について、すべての国に適用される10%の関税を除き90日間の執行停止が発表された。しかし、その後も中国に対する関税率や一部の情報機器の相互関税からの除外をめぐって方針は二転三転しており、事態は予断を許さない(『日本経済新聞』電子版、2025年4月12日付)。

今回の相互関税のように、複数国に対して追加関税を課し、しかもその水準が国によって大きく異なる場合には、この措置が各国との貿易に与える影響は極めて複雑である。単純に国毎の追加関税率に一定の係数を掛ける手法では各国経済への影響を正確に予測できない。各国間の相互依存関係、競争関係、およびサプライチェーンの連結性を総合的に考慮しなければならず、これらの要素を組み込んだ経済モデルに基づくシミュレーション分析が不可欠となる。

本分析では、2025年4月2日にトランプ政権が発表した関税措置が世界経済に与える影響を、アジア経済研究所が開発した経済地理シミュレーションモデル(IDE-GSM)を用いて詳細に検証する。IDE-GSMは国際貿易と各国の産業構造を組み込んだモデルであり、関税率の変更による経済的影響を包括的に分析することが可能である。4月9日に発表された相互関税の執行停止は時限的なものとされているため、それが執行された場合、経済活動にどのような影響があるかを分析し、把握しておくことは依然として重要である。

相互関税を発表するトランプ大統領とラトニック商務長官

分析のシナリオ

本分析では、トランプ政権の関税措置について以下のように設定する。

- ベースライン──最恵国待遇税率のみならず、自由貿易協定税率などの特恵関税率も考慮し、CPTPPやRCEPの関税引き下げスケジュールおよび2019年までの米中関税引き上げも含める2。

- 関税シナリオ──4月2日に米国が発表した国別関税率を適用する。ただし、自動車産業に対してはこの関税を適用せず、別途25%の追加関税を課す3。また、中国に対しては、第2次トランプ政権発足後に導入された20%の追加関税にさらに相互関税が加わる(自動車産業では20%+25%の45%)。メキシコ・カナダについては、すべての財に米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)が適用されるとみなし、この関税や自動車産業への追加関税を行わない。その他、国別の関税率が公表されていない国については4月5日に発効した10%の追加関税を仮定する。各国から米国への報復関税は仮定しない。

本稿では2027年における関税シナリオとベースラインシナリオで得られた結果の差分を示す。関税措置を含まないベースラインシナリオよりも関税シナリオで各国・各産業の実質GDPが下がれば、負の影響が発生したとみなす。逆にベースラインシナリオよりも関税シナリオで実質GDPが上昇する場合には正の影響が発生するとみなす。

分析結果

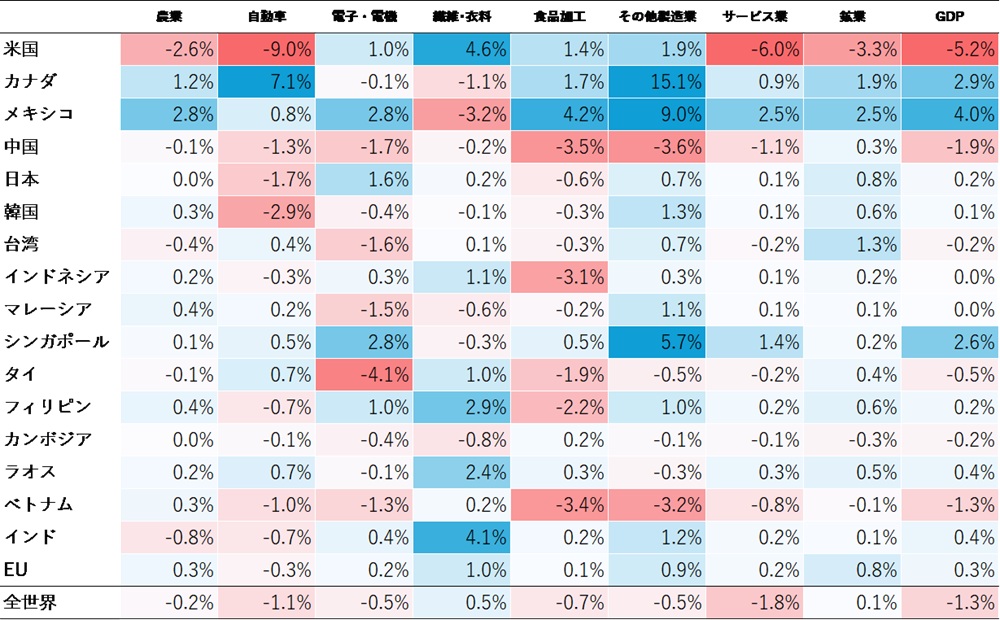

今回のシミュレーションは世界170カ国を対象としているが、日本にとって主要な経済パートナー国に関する分析結果を整理すると表1のようになる。相互関税から最も大きな負の影響を被るのは米国(5.2%減)である。米国の2024年の経済成長率は2.8%であるから、マイナス成長に陥る可能性が高いと言える。

以下、大きな負の影響を被る国としては、中国(1.9%減)、ベトナム(1.3%減)、タイ(0.5%減)と続く。これは、高い相互関税を課されているためである4。

日本への影響はGDP全体では0.2%増となっているが、産業別にみると自動車産業(1.7%減)、食品加工業(0.6%減)が負の影響を被る。多くの産業で正の影響が出ているのは、後述するように自国に対する相互関税の負の効果よりも、中国に課されるより高率の相互関税から生じる「貿易転換効果」が大きいためである。自動車産業については、USMCAによって関税が免除されるカナダやメキシコに比べて高い関税を課され、かつ、他の国と横並びで25%の関税率を課されるため、負の「貿易転換効果」が生じている。

全世界のGDPに対する影響は1.3%減となっており、IDE-GSMによる3月時点でのワーストケースの試算結果である0.6%減を大きく上回る。これは、米国が今回発表した相互関税の水準が、前回の分析で想定していた関税率よりも大幅に高いためである。

表1 相互関税の世界経済影響(2027年、ベースラインGDP)

(出所)IDE-GSMによる試算

相互関税の影響は何で決まるか

今回の「相互関税」は、世界の国々のなかで、米国に最も大きな負の影響(5.2%減)を与えることが明らかになった。米国については、以下の3つの影響が複合的に作用している。

- 米国内の消費者が高い価格で財を購入しなければならない負の影響

- 米国内の生産者が高い価格で部材やサービスを購入しなければならない負の影響

- 米国民や米国企業の他国からの財やサービスの購入が減り、国内の財やサービスを購入することによって米国内の生産者に生じる正の影響

これら3点をすべて合算した結果、米国については負の影響が正の影響を大きく上回ると予測される。

米国の自動車産業について大きなマイナスの影響(9.0%減)が予測されているが、これは関税による自動車価格の上昇を自動車産業に用いられる中間投入財の価格上昇が上回るため、企業の利益が圧迫されることが影響していると考えられる。

中国も大きな負の影響(1.9%減)を被る。これまでの米中貿易戦争の分析でも、世界最大の製造業品の供給拠点である中国から世界の最大の消費国である米国への輸出に関税という打撃を与えることにより、米国、中国双方に負の影響が及ぶことを示してきた。しかし、今回は世界の主要生産国から米国に対する輸出のすべてに相互関税が打撃を与えることになり、米国の負の影響が大きくなるとともに、中国も米国経済の縮小を受け、より大きな負の影響を受ける。

日本を含む米中以外の国では、まず、米国による高率の対中関税によって中国の対米輸出が減少する分を補うかたちで、自国が相対的に有利になる「貿易転換効果」で正の影響が発生する(自動車産業を除く)。一方、各国には米国の自国に対する関税措置によって被る負の影響も発生する。この貿易転換効果による正の影響と米国の自国に対する関税による負の影響は相殺しあうが、どちらが大きいかは課された関税率、米国への輸出依存度、自国の産業構造、他国との地理的な位置などの競争関係、およびサプライチェーンの状況によって変わる。

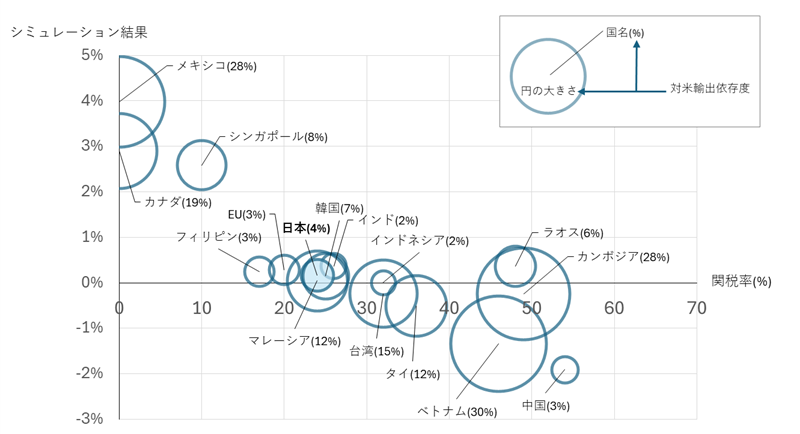

図1では今回のシミュレーションで明らかになった各国経済への影響を縦軸に、米国から各国に課された相互関税率を横軸に、各国の対米輸出依存度5を円の大きさとして示した。

第一に、「相互関税」で課された関税率が高い国ほど、経済的に負の影響を受けやすい傾向が確認された。中国は言うに及ばず、特にベトナム(相互関税率46%)、カンボジア(同49%)、タイ(同36%)といった相互関税率の高い国では、経済全体に負の影響が及んでいる。一方で、メキシコやカナダのように相互関税率が0%に設定されている国々には、相対的に大きな正の効果が示された。実際、相互関税の発表後、メキシコの大統領は「他国より優遇されている」と述べている(『日本経済新聞』電子版、2025年4月4日付)。

第二に、米国への輸出依存度が高い国ほど、関税政策による影響の振れ幅が大きいことも明らかとなった。たとえば、カンボジア(輸出依存度28%)、ベトナム(同30%)などは、関税の設定によって経済への影響が顕著に現れている。対米輸出依存度が高い国は、米国市場にアクセスすることが経済成長の大きな要素であるため、関税の引き上げは直接的な打撃となる。逆に輸出依存度が高く相互関税率が低いメキシコ(同28%)、カナダ(同19%)、シンガポール(同8%)は、他国より相対的に有利になりシミュレーション結果が大きく正の方向に振れる。

一方で、日本(米国への輸出依存度4%)、欧州連合(同3%)など、米国への輸出依存度が低い国々は、関税率が一定程度高くても、シミュレーション上の影響は比較的小さい。これらの国々は多様な輸出先を持っており、特定の国への依存度が低いため、関税措置の変化に対する耐性があると考えられる。

図1 相互関税率と経済的影響(2027年、ベースラインGDP)

(出所)筆者作成

おわりに

これまでの米中貿易戦争や特定国への追加関税の影響は「漁夫の利」という概念で理解できた。すなわち、追加関税を課された特定国が不利益を被る一方、課税対象外の国々は相対的優位性を獲得するというメカニズムである。しかし、今回の相互関税政策は多数の国が同時に関税を課されるという点で状況が異なる。この新たな環境下では、カナダやメキシコ以外の各国が一律25%の追加関税を課される自動車産業を含め、分析の焦点は「他国との相対的な関税率の差」に移行する。自国だけをみると、米国から新たに関税を課され不利益を被るだけのようにみえるが、本分析で示したように、経済への影響はより複雑である。

この相対的な関税率の差がもたらす影響は、すでに産業界の動きに現れている。例えば、アップル社は中国に課される高率の相互関税・追加関税(合計54%6)を回避するため、相対的に低率(26%)のインドからの対米iPhone輸出拡大を検討している(『日本経済新聞』電子版、2025年4月8日付)。この事例は、グローバルサプライチェーンが相対的関税差に敏感に反応し、急速な再編が行われる可能性を示している。

現在のような不確実性の高い通商環境において各国政府がとりうる戦略については、それぞれの国の米国との貿易関係に応じた対応が重要となる。対米輸出依存度が高い国(ベトナム、カンボジアなど)は輸出先の多様化を急ぐべきであり、日本やEUのように輸出先が分散している国々は、この強みを維持しつつ、自動車産業など個別に打撃を受ける産業への支援策を検討する必要がある。相互関税が施行されれば世界経済が縮小することが予測されるなか、WTOなど国際的枠組みを通じた多国間協調体制を再構築する重要性も一層高まるだろう。

企業にとっては、不確実性の高い経営環境のなかで、特定国への過度な依存リスクを回避する戦略が不可欠となる。現時点では相対的に有利な国であっても、関税政策は急変する可能性があるため、生産・調達・販売の地理的分散化を図るべきである。サプライチェーンの柔軟性を高め、複数の生産拠点を維持しながら、迅速に生産地を変更できる体制を構築することが、今後の政策変更に対する強靭性を高める鍵となるだろう。

写真の出典

-

The White House(public domain)

参考文献

- 熊谷聡・磯野生茂編(2015)『経済地理シミュレーションモデル──理論と応用──』アジア経済研究所。

- 熊谷聡・早川和伸・後閑利隆・磯野生茂・ケオラ・スックニラン・坪田建明・久保裕也(2025)「トランプ政権の相互関税政策が世界経済に与える影響──IDE-GSMによるシミュレーション分析」IDEスクエア、アジア経済研究所、3月。

- 熊谷聡・早川和伸・後閑利隆・磯野生茂・ケオラ・スックニラン・坪田建明・久保裕也(2024)「第2次トランプ政権が掲げる関税引き上げは世界経済と日本に何をもたらすか」IDEスクエア、アジア経済研究所、11月。

著者プロフィール

熊谷聡(くまがいさとる) 開発研究センター・主任調査研究員

早川和伸(はやかわかずのぶ) バンコク研究センター

磯野生茂(いそのいくも) 開発研究センター・経済統合研究グループ長

後閑利隆(ごかんとしたか) 開発研究センター・経済統合研究グループ

ケオラ・スックニラン(けおらすっくにらん)東アジア・アセアン経済研究センター(ERIA)

坪田建明(つぼたけんめい) 東洋大学国際学部国際地域学科教授

久保裕也(くぼひろや) 千葉商科大学国際教養学部教授

注

- 3月の分析で想定した米国が課す相互関税率は、文字どおり相手国が米国に課している産業別の関税率であった。これに対し、4月2日にトランプ大統領が発表した「相互関税率」は、各国の実際の関税率を直接的な根拠とせず、各国との貿易額や貿易赤字額から計算されたものであると報じられている。詳しくは、注4を参照。

- 各国からの輸入に対して適用される最低関税率をHS6桁レベルで特定し、IDE-GSMの産業分類である7産業(農業、鉱業、5つの製造業)別に単純平均を取った。しかしながら、この関税の計算過程において、2020年以降の米国による追加関税は反映されていない。

- 鉄、鉄鋼、アルミニウム、銅、医薬品、半導体、製材品、特定の重要鉱物、エネルギーおよびエネルギー製品の免除品目(Annex II)については、IDE-GSMの産業分類では明確に分離できないため扱わず、相互関税の適用範囲とする。本品目リスト(4月11日追加分含む)を用いて、2024年の米国輸入において免除品目の輸入額が総輸入額に占める割合を各国別に計算した場合、アジアではシンガポールが60%と高く、次いで台湾が44%、マレーシアが39%、インドが32%、タイが29%、フィリピンと中国が26%、ベトナムが25%と相対的に高いシェアを示している。この割合が高い国では、現在のシミュレーションにおいて負の影響が過大に評価されている可能性がある。一方、日本や韓国を含め、それ以外の東・東南アジア諸国は20%以下である。

- 今回の相互関税率の決定方法については、渡部雄太「トランプ政権『相互関税』、その計算式の“根拠”」IDEスクエア、2025年4月、を参照。

- 米国への輸出依存度の計算式は、(米国の各国からの輸入額、2024年)/(各国のGDP、2024年)となる。

- 記事発表時点の関税率。

この著者の記事

- 2025.04.21 (月曜) [IDEスクエア] (世界を見る眼)トランプ政権の相互関税政策が世界経済に与える影響(2025年4月2日ホワイトハウス発表対応版)

- 2025.03.27 (木曜) [IDEスクエア] (世界を見る眼)トランプ政権の相互関税政策が世界経済に与える影響──IDE-GSMによるシミュレーション分析

- 2024.11.18 (月曜) [IDEスクエア] (世界を見る眼)第2次トランプ政権が掲げる関税引き上げは世界経済と日本に何をもたらすか

- 2023.02.06 (月曜) [IDEスクエア] (世界を見る眼)「デカップリング」が世界経済に与える影響――IDE-GSMによる分析