IDEスクエア

トランプ政権「相互関税」、その計算式の“根拠”

Trump's Reciprocal Tariff: The Rationale Behind the Formula

PDF版ダウンロードページ:https://hdl.handle.net/2344/0002001367

2025年4月

(3,082字)

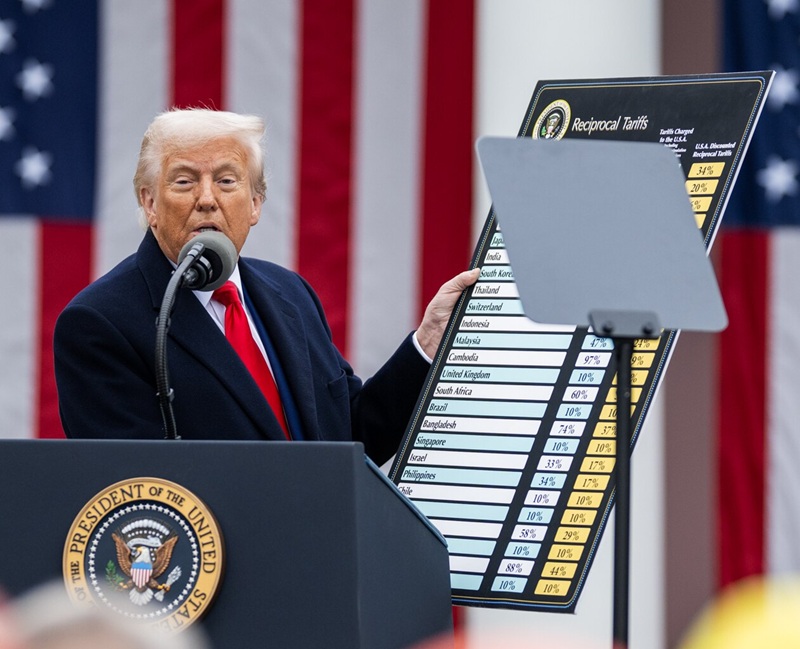

アメリカのトランプ大統領は2025年4月2日にホワイトハウスで演説を行い、相互関税を世界各国に課すことを発表した。トランプ大統領はそれぞれの国がアメリカに対して高率の関税を実質的にかけていると主張し、それに対応する関税をそれぞれの国に課すると述べた。たとえば日本はアメリカの商品に46%の関税1をかけているとされ、その関税を相殺するためその半分の値である24%の関税が日本に対して課せられることになった。

当初、この関税率は相手国の実際の関税率ではなく、二国間の貿易赤字額を輸入額で割った値 (貿易赤字 ÷ 輸入額) を基準にしていると報じられた。一見、政治的なレトリックや交渉術にも見えるこの相互関税だが、米通商代表部(USTR)はウェブサイトで、特定の計算式に基づいた理論的な値であると説明している。

この二つの説明のどちらが正しいのだろうか? 実は国際貿易の理論から導き出される式を追っていくと、この二つの値が一致する可能性があるということが分かる。つまりどちらの説明もある意味では正しいことになる。

しかし、その計算式の詳細と用いられたパラメーター、そしてその前提条件を経済学的に検討すると、関税率の妥当性には多くの疑問符が付く。本稿では、USTRが提示した計算式の“根拠”を解説するとともに、近年の経済学研究の知見を踏まえ、その計算の脆弱性と政策が持つリスクについて考察する。

計算式とその構成要素

USTRのウェブサイトによれば、相互関税はすなわち二国間の貿易赤字を解消するために理論上必要とされる追加関税率()であるとされる。これは以下の式で示される。

ここではアメリカからその国への輸出額、はアメリカのその国からの輸入額を表す。つまり、右辺の分子部分はアメリカから見た貿易赤字額になる。なぜ貿易赤字を相殺するための追加関税率が貿易赤字額を輸入額にある係数を掛けて割ったものになるのか。二つの係数、ε(イプシロン)とφ(ファイ)の意味を含めて解説していく。

関税は、輸入価格を上昇させることによって輸入を減らす。ある国からの輸入価格が1%上昇するとその国からの輸入額は平均的に約4%減少するという推計が存在し(Broda and Weinstein 2006; Simonovska and Waugh 2014など)、この比率を貿易弾力性と呼ぶ(この数式ではε=-4となる)。

では関税率の変化によって、この輸入価格はどの程度変化するのだろうか? 米通商代表部はCarvallo et al. (2021)において、アメリカにおいて関税率が1%ポイント上昇すると、おおまかに小売価格は0.25%上昇するという結果が出ていると主張している。この比率をパススルー率という(数式ではφ)。この二つをまとめると、関税率を1%ポイントあげると、輸入価格が0.25%上昇し、結果として輸入額が -4×0.25 = -1%変化するということになる。

輸入の変化額は 輸入額に輸入変化率をかけたものであることを踏まえると、以下のように輸入額の変化を数式で書くことができる。

輸入額の変化 = 関税率の変化*貿易弾力性*パススルー率*輸入額

アメリカの二国間の貿易赤字を埋めるためには、輸入額をその赤字分だけ減少させる必要がある。貿易赤字は輸出と輸入の差額であり、輸入額の変化が貿易赤字を相殺するように減少するために、

輸出額-輸入額 = 関税率の変化*貿易弾力性*パススルー率*輸入額

となるように関税率を設定する。この式を変形すると

と表現できる。そして関税率が1%ポイント上がると輸入額が約1%減る(貿易弾力性 -4 × パススルー率0.25 = -1)という前提を用いると、式は以下のように単純化できる。

となり、この左辺の値を追加的に関税としてかけることによって貿易赤字分の輸入を減少させることができる。そしてトランプ大統領の言うアメリカの「優しさ(kindness)」により、この半分が相互関税として課されたことになる。このように、特定の係数のもとではUSTRが導出した数式と、単に二国間の貿易赤字額を輸入額で割った値 (貿易赤字÷輸入額)は一致するため、どちらの報道も正しいことになる。

計算式の妥当性

このように数式を追っていくと、トランプ政権の課した相互関税には経済学的な妥当性があるように思えてくるかもしれない。国際貿易論の研究者としてはこれらの数式自体は間違っているとは言えない。ここで使われている貿易弾力性(ε=-4)という値も、既存の文献などで推計されている妥当な値である2。しかし重要なパススルー率φ=0.25の値はコンセンサスから大きく外れ3、そして実はCarvalloらの論文中には出てこない。実際にはCarvalloらの論文から計算すると、パススルー率は1に近く、それを踏まえると相互関税のあるべき値は今の4分の1倍ほどになることになる4。つまりトランプ政権の相互関税は本来、貿易赤字を解消するために必要な率の4倍の関税を課していることになる。

また仮に正しいパススルー率を使ったとして、果たしてこのような相互関税はアメリカの貿易赤字を帳消しにすることはできるだろうか? これは疑わしい。一つにはこの関税が世界各国に課されていることがある。この貿易弾力性の値は、あくまで輸入国であるアメリカの物価を一定とした場合の値である。アメリカが世界各国に関税を課すことによって、アメリカ国内の物価は上昇する。相互関税によってある商品の輸入価格が上昇しても他の商品の価格も上昇しているため、アメリカ側の輸入は貿易弾力性で計算されるほど減らない可能性がある5。

同時にこの計算では、関税によって輸出は影響を受けないと考えられている。しかし輸入されたものの多くは部品や機械などで、アメリカ国内でのさまざまな製品の生産に供される。関税によって部品の輸入コストが上がれば、アメリカ製品の国際競争力が落ち、輸出が減る可能性が高い。

さらに言えば、二国間の貿易赤字はそもそも不当な関税や非関税障壁の存在を自動的に示唆するわけではなく、各国の比較優位による特化と分業の結果として自然に生じる場合が多い。にもかかわらず、今回の関税は、二国間の貿易赤字を解消するという目的が前提として据えられており、その前提自体が適切とは言い難い。加えて、実証研究から乖離したパラメーターを恣意的に選択しているため、計算式は非現実的な仮定の上に組み立てられていると言わざるを得ない。

計算式の先にあるもの

USTRは 二国間の貿易赤字が関税、非関税障壁、基礎的な経済要因によって存在し続けるのであれば、関税は相互的であり公平であると述べている。仮にこの相互関税が二国間の貿易赤字を十分に縮小できなかった場合には、さらなる関税が課せられることもありうるだろう。

トランプ政権の政策意図を理解し、交渉戦略に生かしていく必要がある。相互関税が日本の実際の関税率や非関税障壁を基に決まっているわけではなく、貿易赤字や計算式上の公平性という名目に大きく依存している以上、たとえば「米国製品をより積極的に輸入する」というシンプルかつ実利的なメッセージは、こうした意図を逆手に取る有効なアプローチになる可能性がある。つまり、計算式の土台が脆弱であることを十分に理解したうえで、実際の交渉ではアメリカ側の政治的狙いにも配慮した柔軟な対応を示すことが必要になるだろう。

写真の出典

- The White House(public domain)。

著者プロフィール

渡部雄太(わたべゆうた) アジア経済研究所開発研究センター経済統合研究グループ研究員。Ph.D (Economics)。専門は国際貿易。

参考文献

- Broda, Christian, and David E. Weinstein (2006). “Globalization and the Gains from Variety.” Quarterly Journal of Economics, 121(2), 541-585.

- Cavallo, Alberto, Gita Gopinath, Brent Neiman, and Jenny Tang (2021). “Tariff Pass-Through at the Border and at the Store: Evidence from US Trade Policy.” American Economic Review: Insights, 3(1), 19–34.

- Fajgelbaum, P. D., P. K. Goldberg, P. J. Kennedy, and A. K. Khandelwal (2020). “The Return to Protectionism.” The Quarterly Journal of Economics, 135(1), 1-55.

- Head, K., and T. Mayer (2014). “Gravity Equations: Workhorse, Toolkit, and Cookbook.” Chapter 3 in G. Gopinath, E. Helpman and K. Rogoff (eds.), Handbook of International Economics, vol. 4, Elsevier, 131–195.

- Simonovska, Ina, and Michael E. Waugh (2014). “The Elasticity of Trade: Estimates and Evidence.” Journal of International Economics, 92(1), 34-50.

注

- これは関税だけではなく、非関税障壁という関税ではない形の貿易障壁も考慮に入れたとされている。

- Head and Mayer (2014)は貿易弾力性の推計を様々な論文から集め、その中央値が-3.19、平均値が-4.51であると計算している。またUSTRのウェブサイトではBoehm et al. 2023では長期の貿易弾力性は-2に近いと述べているがこれは誤りである。彼らの研究で推計されている値は関税負担分を取り除いた輸出価格であり、輸入価格で換算すると-3に近くなる。

- このパススルー率が計算されている知られた論文としてはFajgelbaum et al. (2020)がある。これは第一次トランプ政権のときにアメリカの中国に対する関税が上がったイベントを利用しているが、ここではパススルー率はほぼ1であると結論づけられている。

- この点はAmerican Enterprise Instituteが既に指摘している。Carvalloらの論文では二つのパススルー率を推計しており、一つは小売価格、もう一つは輸入価格へのパススルー率である。USTRは小売価格へのパススルーは0.25であると述べているが、実際に論文を見るとこれは0.03になっており、大きく値が違う。アメリカが輸入するものは小売店で売られるような商品に限らず、貿易弾力性も輸入価格を使って推計されていることから、実際には輸入価格を使うのが妥当だと考えられ、ここではCarvalloらの推計した輸入価格のパススルー率が1に近いことを説明した。

- この対比は部分均衡分析と一般均衡分析の違いとして説明される。詳細な説明はHead and Mayer (2014)の4.3節が詳しい。

この著者の記事

- 2025.04.11 (金曜) [IDEスクエア] (世界を見る眼)トランプ政権「相互関税」、その計算式の“根拠”