IDEスクエア

トランプ政権の相互関税政策が世界経済に与える影響──IDE-GSMによるシミュレーション分析

The Impact of Trump Administration's Reciprocal Tariff Policy on the Global Economy: A Simulation Analysis Using IDE-GSM

PDF版ダウンロードページ:https://hdl.handle.net/2344/0002001330

2025年3月

(4,449字)

※当分析は、2025年3月27日の時点で専門家やメディアの論調を基に、各国・各産業の対米関税率を反映した「相互関税」を仮定しており、米国政府が2025年4月2日(日本時間3日)に発表した「相互関税」とは大きく異なるものであることにご留意ください。(2025年4月3日追記)

※2025年4月2日にホワイトハウスが発表した「相互関税」措置が世界経済に与える影響を分析した記事を2025年4月21日に公開しました。(2025年5月8日追記)

はじめに

2025年1月に就任したトランプ大統領は、次々と関税政策を打ち出している。2月1日には、カナダとメキシコからの輸入品に25%の追加関税を課す大統領令に署名、1カ月間の猶予の後、3月4日から実施した。中国からの輸入品に対しても、2月4日から10%、3月4日から20%の追加関税が課された。3月12日にはすべての国からの鉄鋼・アルミニウム関連輸入品に25%の関税を発動した。

トランプ大統領とラトニック商務長官

こうした個別の関税政策に加え、トランプ政権が掲げる広範な関税政策が「相互関税」である。2025年2月13日に発表された「公正かつ相互的な計画」では、他国が米国製品に課す関税率と同等の関税を米国も課すことを表明した。この相互関税は4月2日にも実施される可能性がある。

本分析では、政権発足後に明らかになった情報を踏まえて、トランプ政権の相互関税政策が世界経済に与える影響を、経済地理シミュレーションモデル(IDE-GSM)1を用いて検証した2。

分析のシナリオ

本分析では、トランプ政権の関税政策について以下の3つのシナリオを用いる。2025年に関税が導入される各シナリオにおける国別・地域別・産業別GDPを、ベースライン・ケースと2027年時点同士で比較した。ここで示される経済的影響は単年当たりのものであり、複数年の累積的影響ではない。

- ベースライン──最恵国待遇税率のみならず、自由貿易協定税率などの特恵関税率も考慮し、CPTPPやRCEPの関税引き下げスケジュールおよび2019年までの米中関税引き上げも含める3。

- シナリオ1──米国が全世界(中国を除く)に対する相互関税を適用する4。相手国が米国より高い関税を課す場合、米国は関税率を引き上げるが、相手国が米国よりも低い関税を課していれば米国は自国の関税率を引き下げない「片務的」な相互関税を想定する5。

- シナリオ2──シナリオ1の相互関税に加え、米国が中国に対する20%の追加関税も適用する。

- シナリオ3──シナリオ2に加え、米国が世界各国の自動車産業に対して25%の追加関税を課す。

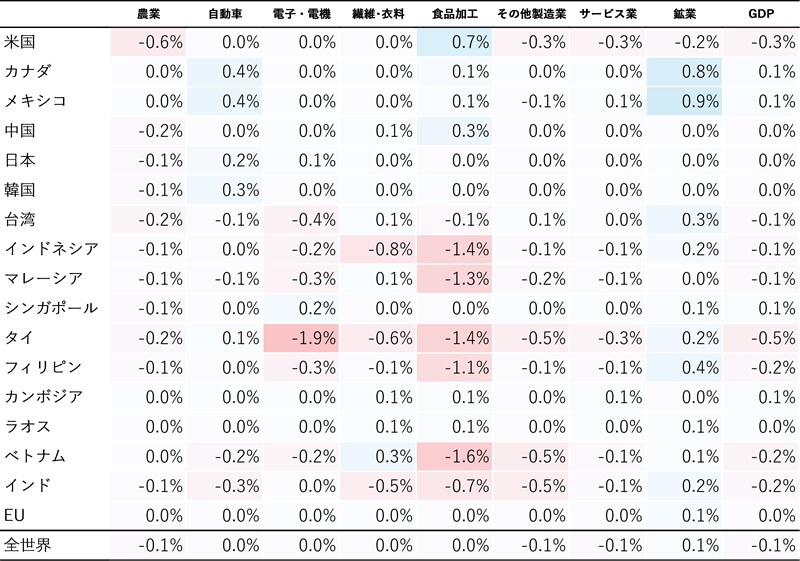

分析結果──シナリオ1

中国を除くすべての国に米国が相互関税を採用した場合、米国のGDPは0.3%減となることが明らかになった。産業別には食品加工業(0.7%増)が正の影響を受ける一方で、農業(0.6%減)やその他製造業(0.3%減)などが負の影響を受けており、産業により影響は異なる。

表1 シナリオ1の世界経済影響(2027年、ベースラインGDP)

(出所)IDE-GSMによる試算

日本への影響は自動車産業(0.2%増)などが正の影響を受ける一方、農業(0.1%減)は負の影響を受け、GDPへの影響はほぼ中立となることが示された。こうした結果は、自国の対米関税率が低い産業・品目は正の影響を、高い産業・品目は負の影響を受けるという相互関税の性質を反映している。正の影響は米国の他国に対する関税の引き上げによって相対的に自国の関税率が低くなることによる。

カナダとメキシコについては、米国との貿易額が大きい一方で、アメリカ・メキシコ・カナダ協定(USMCA)により米国との貿易に課せられる関税は相互に既に低率となっているため、新たな相互関税導入の影響は比較的小さい。

ASEAN各国については、タイ(0.5%減)やベトナム(0.2%減)を中心に負の影響が出ており、特にタイの電子・電機産業(1.9%減)、ベトナムの食品加工業(1.6%減)をはじめ、インドネシア(1.4%減)、タイ(1.4%減)、マレーシア(1.3%減)、フィリピン(1.1%減)の食品加工業への負の影響が顕著であった。ASEAN各国の食品加工業については対米関税率が比較的高いため、相互関税の影響を大きく受けると考えられる。

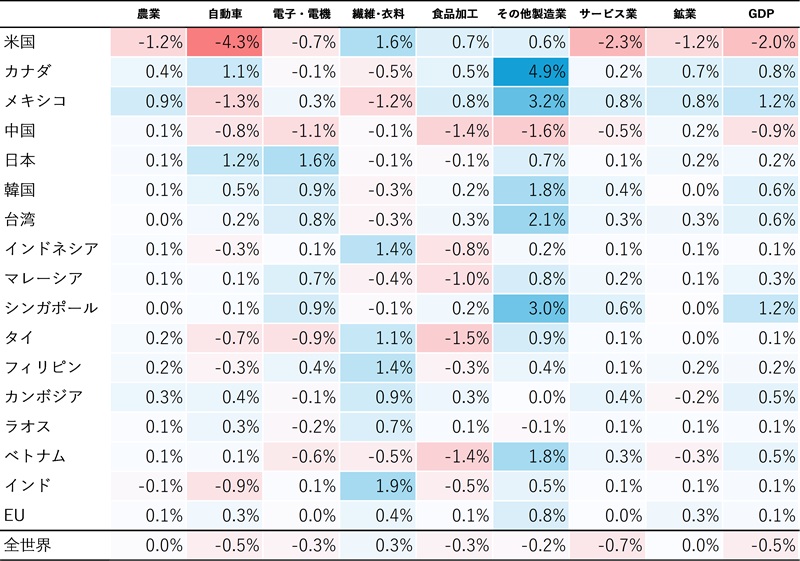

分析結果──シナリオ2

相互関税と中国に対する20%の追加関税を組み合わせた場合には、米国のGDP減少は2.0%と大きくなり、特に自動車産業(4.3%減)とサービス業(2.3%減)において大きな影響が予測される。これは、当該産業の輸入価格の上昇に伴う国内の需要減少に加え、中国から輸入した様々な部材の価格が上昇するため、米国内で生産を行う企業の利潤が圧迫されるというメカニズムが働いていると推測される。逆に、繊維・衣料(1.6%増)、その他製造業(0.7%増)、食品加工業(0.6%増)は正の影響を受けているが、これらについては中国からの輸入シェアが比較的大きいため製品価格の上昇が大きく、輸入品との競争も緩和されるため、それによって米国内での生産による利潤が大きくなるためであると推測される。

中国のGDPは0.9%減となった。特に、その他製造業(1.6%減)、食品加工業(1.4%減)、電子・電機産業(1.1%減)、自動車産業(0.8%減)への負の影響が大きい。日本のGDPには0.2%の正の影響があり、特に電子・電機産業(1.6%増)と自動車産業(1.2%増)が恩恵を受ける。韓国のGDPは0.6%増、台湾のGDPは0.6%増と正の影響がみられた。こうした正の影響は、中国製品への高い関税率により、中国製品から日本・韓国・台湾の製品に需要がシフトすることによる。

ASEANにおいても、米国の中国に対する20%の追加関税によって中国の輸出の一部を代替することにより、正の影響が発生しうる。シンガポール(1.2%増)とベトナム(0.5%増)、カンボジア(0.5%増)では正の影響が大きい一方で、タイ(0.1%増)では食品加工業(1.5%減)、電子・電機産業(0.9%減)、自動車産業(0.7%減)を中心に相互関税の負の影響がより大きく残ることが示された。これらの結果は、産業構造と対米関税率の違いにより、米国の通商政策の影響がASEANの国ごとに大きく異なることを示す。

カナダ・メキシコについては相互関税の影響が小さい一方で、中国に対する20%の追加関税からは大きな正の影響を受けることが分かった。カナダのGDPは0.8%増、メキシコのGDPは1.2%増と試算されている。特にその他製造業への正の影響が大きいが、同産業に含まれる鉄鋼・アルミに対する25%の追加関税をトランプ政権は既に打ち出しており、正の影響が実際に実現するかは不透明である。また、カナダ・メキシコの両国については、一律25%の追加関税が一旦発動されたが、USMCAの原産地規則を満たした産品は除外されるなど二転三転しており、本分析ではこうした2国間の関税を分析の対象とはしない。

世界経済全体への影響は0.5%減と大きくなると予想される。これは、経済規模が世界1位と2位の米中両国の経済に大きな負の影響が及ぶためである。

表2 シナリオ2の世界経済影響(2027年、ベースラインGDP)

(出所)IDE-GSMによる試算

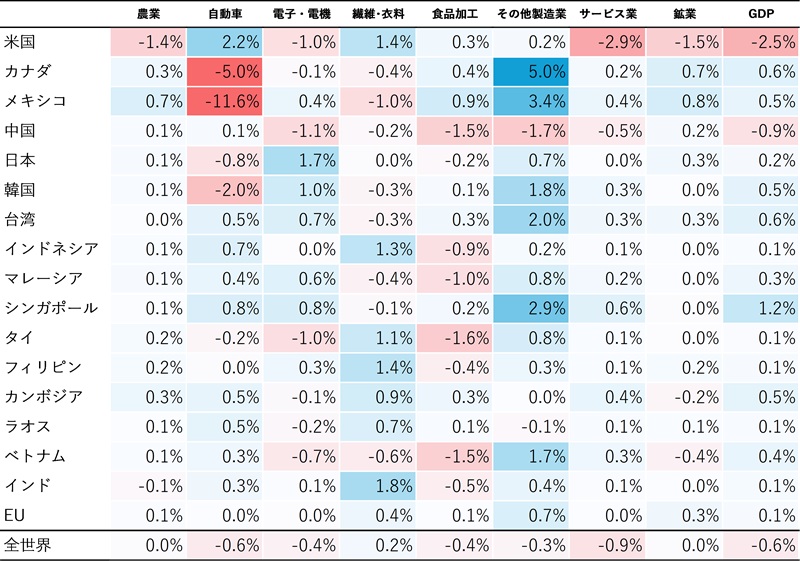

分析結果──シナリオ3

相互関税と中国に対する20%の追加関税に加え、全世界から米国への自動車産業の輸入について25%の関税が課された場合、米国のGDP減少は2.5%となり、シナリオ2と比較してもさらに大きくなる。自動車産業自体への影響は2.2%の正の値となるが、サービス業(2.9%減)を中心に他の産業に負の影響が及び、経済全体としては負の影響がさらに拡大している。これは、自動車価格の上昇が他の産業分野にコストの上昇として負の影響をもたらすことや財価格の上昇が実質的な購買力を減少させるためと推測される。

カナダとメキシコでは、自動車産業への影響は大きく、それぞれ5.0%減、11.6%減となっている。ただし、経済全体としては、それぞれ0.6%増、0.5%増と正の値を維持している。

日本と韓国についても、自動車産業はそれぞれ0.8%減、2.0%減と負の影響を受ける。ただし、経済全体としては、それぞれ0.2%増、0.5%増と正の影響を維持している。

ASEANについては、米国への主な自動車輸出国に高率の関税が課されるので、むしろ自動車産業への正の影響が発生する。タイの自動車産業については負の影響(0.2%減)があるが、シナリオ2(0.7%減)からは改善した。

表3 シナリオ3の世界経済影響(2027年、ベースラインGDP)

(出所)IDE-GSMによる試算

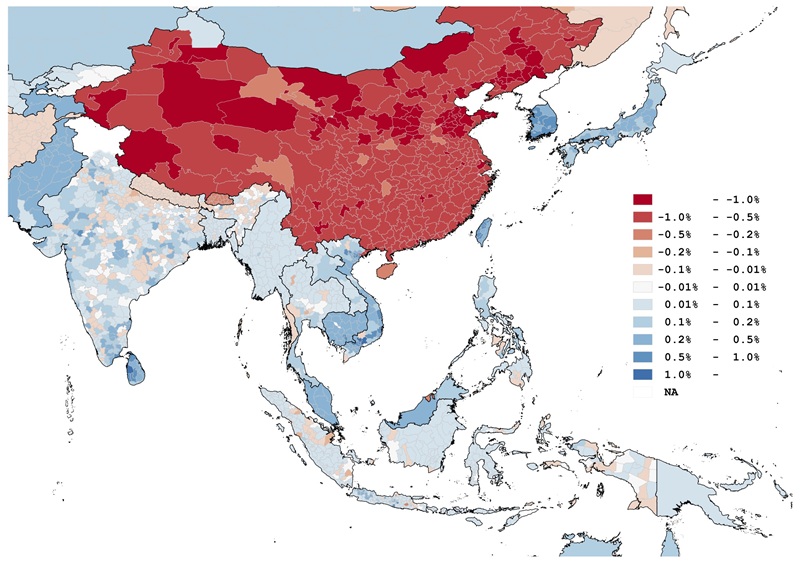

図1ではシナリオ3におけるアジア各国への経済的影響を、2027年時点のベースラインにおける地域GDPと比べた。青が正の影響を示し、赤が負の影響を示す。中国は地域により濃淡はあるものの、全地域で負の影響が出ることが分かる。日本、韓国、台湾、カンボジア、マレーシアなどは全地域で正の影響がある一方で、タイやベトナム、インドネシア、インドなどは、国内に米国の関税政策の正の影響を受ける地域と負の影響を受ける地域が混在することが分かる。これは、同様の関税が課されたとしても、各地域の産業構造の違いにより経済的影響は異なることを示す。

図1 シナリオ3のアジア各国への経済的影響(2027年、ベースラインGDP)

(出所)IDE-GSMによる試算

おわりに

本分析結果は、保護主義的な通商政策が、グローバル化した現代経済において必ずしも意図した効果を生まないことを示唆する。関税引き上げによる影響は実施国である米国において最も大きい。グローバルサプライチェーンに深く組み込まれた産業ほど大きな影響を受ける一方で、輸入依存度の差によって関税の米国内の価格への影響が産業別に大きく異なり、そうした財を中間財として利用する米国の国内生産(サービス業を含む)への影響を複雑にする。

これらの結果は、今後の通商政策においてサプライチェーンの複雑性を考慮した慎重な政策立案の必要性を示唆する。国・地域別ではアジア各国への影響が大きく、日本・韓国・台湾については対米関税率が低いことで相互関税政策の負の影響は小さく、対中追加関税による正の貿易転換効果6がこれを上回る。一方で、ASEANでは対米関税率が高いためにシンガポールを除いて相互関税政策の負の影響が比較的大きく、対中追加関税による正の貿易転換効果をほぼ相殺してしまう。

さらに、こうしたサプライチェーンを利用して最終財を生産する企業の多くが多国籍企業であることを考えれば、関税政策によってある国のある産業に正の影響が出たとしても、その国の企業に正の影響が出るとは限らない。たとえば、日本の自動車産業に正の影響があるシナリオでも、企業単位でみれば、メキシコなど第三国からの米国向け輸出が減少することによって、日本での利益増加が相殺される可能性がある。

加えて、トランプ政権の関税政策は予測することが難しく、ある国のある産業に正の影響が出る場合、そうした国・産業を狙い撃ちして高関税が課される可能性も小さくない。さらに、トランプ政権幹部は相互関税の判断に各国の規制など「非関税障壁」が含まれることを繰り返し示唆しており(『日本経済新聞』2025年3月18日付)、関税のみを比較した本論のシナリオとは異なる政策が打ち出される可能性も十分にある。本分析による試算で正の影響が出ていても、あくまで当該国・当該産業がトランプ政権の関税政策の標的にされないことが大前提であり、全く楽観できないことを認識する必要がある。

最後に、本論ではIDE-GSMを用いてシミュレーション分析を行ったが、いくつかの制約のなかで行われた試算であることに留意してほしい7。

写真の出典

-

The White House(public domain)

参考文献

- 熊谷聡・磯野生茂編(2015)『経済地理シミュレーションモデル──理論と応用──』アジア経済研究所。

- 熊谷聡・早川和伸・後閑利隆・磯野生茂・ケオラ・スックニラン・坪田建明・久保裕也(2024)「第2次トランプ政権が掲げる関税引き上げは世界経済と日本に何をもたらすか」IDEスクエア、アジア経済研究所、11月。

著者プロフィール

熊谷聡(くまがいさとる) 開発研究センター・主任調査研究員

早川和伸(はやかわかずのぶ) バンコク研究センター

磯野生茂(いそのいくも) 開発研究センター・経済地理研究グループ長

後閑利隆(ごかんとしたか) 開発研究センター・経済地理研究グループ

ケオラ・スックニラン(けおらすっくにらん)ERIA(東アジア・アセアン経済研究センター)

坪田建明(つぼたけんめい) 東洋大学国際学部国際地域学科教授

久保裕也(くぼひろや) 千葉商科大学国際教養学部教授

注

- IDE-GSMは企業レベルでの規模の経済を前提とした空間経済学に基づく計算可能な一般均衡(CGE)モデルの一種である。2007年よりアジア経済研究所で開発が進められ、国際的なインフラ開発の経済効果分析などに利用されてきた。

- 2024年11月にIDEスクエアで公開された「第2次トランプ政権が掲げる関税引き上げは世界経済と日本に何をもたらすか」では、トランプ大統領が選挙前に言及していた、米国が中国に対して60%の関税を課し、その他のすべての国に対して20%の関税を課すケースを想定した分析を行った。本分析では、同じモデルを用いて、政権発足後の情報に基づく新しいシナリオに基づいた分析を行っている。

- 各国からの輸入に対して適用される最低税率をHS6桁レベルで特定し、IDE-GSMの産業分類である7産業(農業、鉱業、5つの製造業)別に単純平均を取っている。しかしながら、この関税の計算過程において、2020年以降の米国による追加関税は反映されておらず、米国の対カナダ・メキシコ向けの追加関税、鉄鋼・アルミ製品に対する追加関税も反映されていない。

- シナリオ1および2では中国に対しては相互関税が導入されないと想定している。これは、中国の鉄鋼・アルミニウムに対しては25%の追加関税が、他の品目については20%の追加関税が課されることから(『日本経済新聞』2025年3月13日付)、相互関税に上乗せされる形で追加関税が課されることはないと判断したためである。また、鉄鋼・アルミニウムに対する25%の追加関税は本分析のシナリオには含まれていない。これは、鉄鋼・アルミニウムはIDE-GSMの「その他製造業」の一部であり、正確な関税率の計算が難しいためである。

- たとえば、日本の自動車輸入関税は米国よりも低いため、相互関税を厳密に適用すれば米国は日本からの自動車輸入の関税を下げることになるが、ここでは米国は自動車関税の引き下げを行わないと仮定する。

- ある国が特定国に対して関税を引き上げたときの「貿易転換効果」とは、関税によるコストの上昇で当該国からの輸入が減少し、第三国からの輸入に置き換わる現象である。

- IDE-GSMによる分析には反映されていない要素がいくつか存在する。それらは、為替レート変動の影響、政策の不確実性がもたらす金融市場や企業活動への悪影響、海外直接投資(FDI)を通じた生産拠点の長期的かつ大幅な変化、また多国籍企業による送金を通じて生じる企業の国籍と国別の経済的影響の乖離などである。本分析で用いた関税率の計算についてもいくつか注意が必要である。2025年3月中旬現在、相互関税率の全容は明らかとなっていないため、本シミュレーションでは大雑把な分析を行っていることに留意する必要がある。第1に、米国との関税率の比較は、商品ごとではなく、上記の7産業(農業、鉱業、5つの製造業)ごとに行っている。第2に、比較される関税率は、ベースラインシナリオで用いられる関税率をもとに行っている。したがって、上述のとおり、特恵関税率が考慮された平均関税率同士を比較することになるため、米国と自由貿易協定を結んでいる国については、比較される関税率がかなり低率になる。結果として、これらの国との間では、相互関税率とベースラインの関税率の違いは小さくなる。第3に、シミュレーション上、米国の一般特恵関税率(GSP関税率)が利用可能な国に対する関税率は、相互関税を導入後、「米国のGSP関税率水準」から「自国の対米関税率水準」に変化することになる。したがって、本シミュレーション分析では、相互関税は実質的にGSP制度の停止を含むことになる。一方で、産業レベルで相互関税を分析することは、品目別詳細分析に比べ、実務的かつ戦略的観点から合理性を有すると考えられる。日米間における農産品(特にコメ)に関する関税議論を例に挙げると、個別品目の関税率のみを根拠とした相互主義的対応は実質的な政策意図と乖離する可能性がある。日本のコメに対する関税が高率であることを理由に、米国が同等品目(コメ)に対して高率の関税を課すとは限らない。むしろ、こうした個別品目の関税率の差異は、異なる品目における報復的措置の根拠として援用される可能性が高い。このような政策環境下では、より包括的な産業カテゴリーでの比較が現実的かつ効果的であると判断される。実際、国際貿易における関税コード(HS)の運用においても、各国は6桁以降の細分類において独自の体系を採用している(日本は9桁制)。国際的に完全に共通化されているのは6桁までであり、それ以上の細分類レベルでの相互比較には問題が伴う。したがって、米国政府が極めて詳細な品目レベルでの相互関税政策を実施する蓋然性は低いであろう。

この著者の記事

- 2025.04.21 (月曜) [IDEスクエア] (世界を見る眼)トランプ政権の相互関税政策が世界経済に与える影響(2025年4月2日ホワイトハウス発表対応版)

- 2025.03.27 (木曜) [IDEスクエア] (世界を見る眼)トランプ政権の相互関税政策が世界経済に与える影響──IDE-GSMによるシミュレーション分析

- 2024.11.18 (月曜) [IDEスクエア] (世界を見る眼)第2次トランプ政権が掲げる関税引き上げは世界経済と日本に何をもたらすか

- 2023.02.06 (月曜) [IDEスクエア] (世界を見る眼)「デカップリング」が世界経済に与える影響――IDE-GSMによる分析