IDEスクエア

世界を見る眼

(世界はトランプ関税にどう対応したか)第1回 総論――第2次トランプ政権の関税政策の衝撃と世界経済

Introduction: The Impact of Tariff Policies under the Second Trump Administration on the Global Economy

PDF版ダウンロードページ:https://hdl.handle.net/2344/0002001546

2025年10月

(7,421字)

特集にあたって

本特集は、2025年1月に発足した第2次トランプ政権下で矢継ぎ早に打ち出されてきた様々な関税、いわゆる「トランプ関税」に対して、世界各国がどのように対処しているかを紹介することを目的に企画されました。

2018年、第1次トランプ政権下で、米中両国が互いに関税を掛け合う「米中貿易戦争」が始まって以降、2020年のコロナ禍にともなうサプライチェーンの寸断、2022年のロシアのウクライナ侵攻にともなう国際的な制裁など、東西冷戦の終結以降続いてきた世界経済のグローバル化に逆行する動きが続いてきました。

しかし、今回の「トランプ関税」は、これまで自由貿易を推進してきた世界最大の経済大国である米国が、ほとんどすべての国のほとんどすべての品目について高率の関税を課すという、世界経済のグローバル化の終焉を象徴する出来事になりました。世界経済は、数十年に一度の大きな転換期を迎えていると言えます。

本特集では、アジアを中心にトランプ関税の影響が大きかった国を取り上げ、①米国や中国との貿易関係・外交関係の変化、②相互関税をめぐる米国との交渉経過、合意内容とその国内での評価、③トランプ関税の当該国経済への影響などについて解説します。日本では詳しく報道されることが少ない各国のトランプ政権の関税政策への対応を分析することで、世界経済がどこへ向かおうとしているのかを明らかにします。

(熊谷 聡)

トランプ関税の概要

2025年に発足した第2次トランプ政権は、通商政策において第1次政権時以上に急進的かつ制度外的な手法を採用し、国際経済秩序に深刻な揺らぎをもたらしている。強硬な数値目標は大統領選挙戦の段階から前面に出ていた。トランプ氏は選挙中、再選後に全輸入に10〜20%の包括関税を課し、対中輸入には60%の追加関税を上乗せする構想を繰り返し示唆していた。当時は「トランプ氏がどの程度本気かはわからず、実際に高い関税を課すのは中国中心で、他国向けの包括関税は通商交渉のカードにとどまるのではないか」という見立ても有力であった(Bade 2024)。

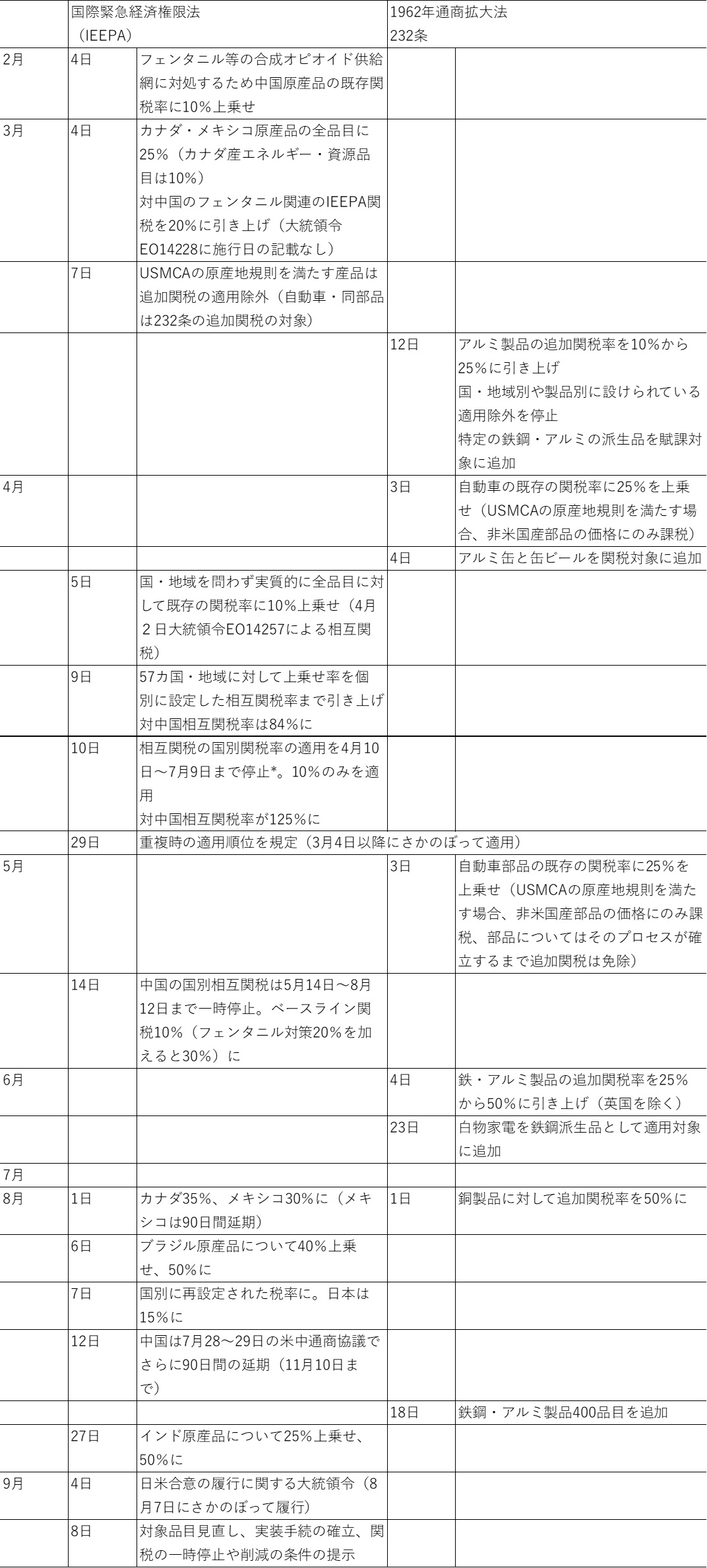

しかし、就任後はこの予測を超え、国別(国際緊急経済法1に基づくいわゆる相互関税)と分野別(通商拡大法232条2に基づく)とを組み合わせた二段構えで実際の関税賦課を進めた(表1)。まず、2月に鉄鋼・アルミニウムにかかる232条を一律25%で復元・引き上げ、相手国別の例外や広範な除外を原則撤回する大統領布告を発し、3月12日に施行した(White House 2025a)。そのうえで4月2日に相互関税の大統領令(EO 14257)を発出、4月5日から全輸入に一律10%のベースライン関税を課し、当初は4月9日から国別上乗せ率(例:中国34%、日本24%、EU20%)の適用を予定していた(White House 2025b)。しかし、国別上乗せ率の適用は4月10日から停止され、当初の90日間の停止期限(7月9日)を7月7日の命令で8月1日まで延長した(White House 2025d)。この間も一律10%のベースライン関税は維持され、トランプ政権は各国との個別交渉を進めた。

対中関係では関税の引き上げ合戦が顕著となった。米国は対中関税を一時的に125%(フェンタニル対策の20%を加えると145%相当)まで引き上げ、中国側も対米関税を125%に引き上げたと報じられた(Huld 2025; Cash and Zhang 2025; Lawder and Hunnicutt 2025)。この水準は実務上、事実上の禁輸に近い抑止効果を持つとの指摘もみられ、市場・企業・各国政府に強いショックを与えた3(CSIS 2025)。

表1 第2次トランプ政権の関税政策の推移(2025年9月中旬まで)

*7月7日に一時停止を8月1日まで延長。7月31日に8月7日より 再設定された税率を適用すると発表

(出所)ジェトロ(2025)、宮岡(2025)、各国公開情報より筆者作成

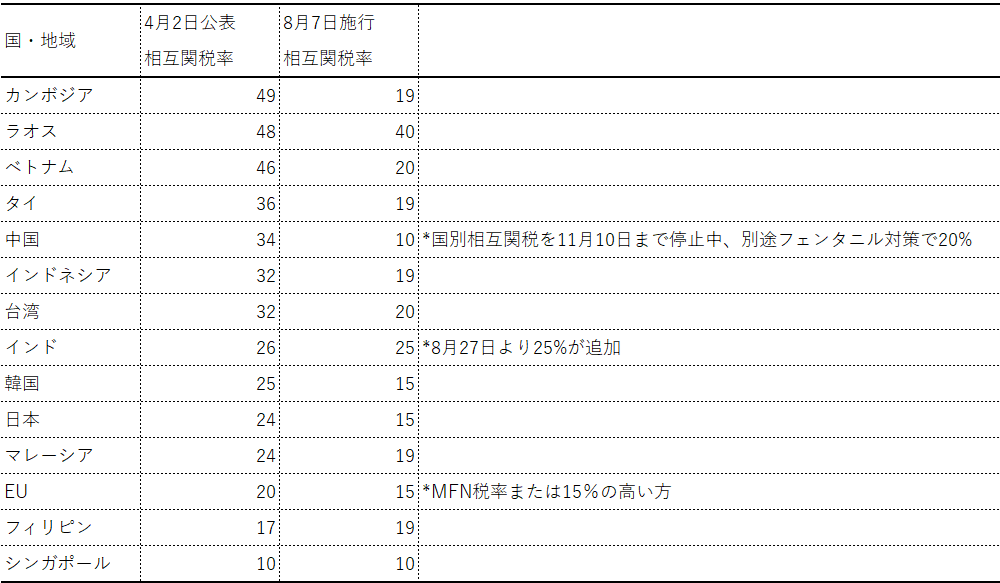

その後、7月31日の追加大統領令で国別税率の再設計が示され、8月7日から改定枠組みの施行が始まった(White House 2025d)(表2)。当初の「中国60%・他国10〜20%」という選挙時のメッセージは、232条の分野別引き上げと相互関税の同時多国適用により、世界の主要貿易相手をすべて巻き込む政策として実体化したと言える。

表2 相互関税率の概要(一部の国)

第2次トランプ政権の関税政策は何が特殊か

第2次トランプ政権の関税政策の特徴は、第一に、多数の国に同時に追加関税を課し、しかも国別に水準が異なる設計を行ったこと、そして第二に、非常に不確実性が高い設計・運用になっていることである。

複数国が一斉に課税対象となると、各国の実体経済への波及は単純な自国への上乗せ関税率だけでは決まらず、競合国の関税水準、対米輸出依存度、産業構造、サプライチェーンの連結性が複合的に作用し複雑な経路をたどる(熊谷他2025)。実際、4月2日発表の相互関税にかかるIDE-GSMのシミュレーション分析は、米国の実質GDPへの影響が–5.2%と最も大きく、次いで中国–1.9%、ベトナム–1.3%、タイ–0.5%と、高率の相互関税を設定された国ほど負の影響が拡大することを示している。一方、日本は+0.2%と小幅ながら全体でプラスという結果を示している。日本のプラスは、高い相互関税を課された中国から米国への輸出が減少するなかで、その一部を日本が代替する「貿易転換効果」の正の効果が、自国への上乗せ関税の負の効果を上回ることから生じる。ただし、産業別に影響を見ると濃淡がある。たとえば4月2日発表分の分析における日本の自動車への影響は–1.7%とマイナスであり、特に自動車は米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)による関税免除が利用可能なメキシコ・カナダに比べ、横並びの25%自動車関税が相対劣位を生む結果であった。この新しい環境下では、焦点は「自国の関税率の絶対水準」から「他国との相対的な関税率の差」へと移ることになる。

トランプ政権の関税政策の2番目の特徴である不確実性の高い設計・運用は以下の4点に集約される。

第一は目的の多層化である。トランプ政権は、中国をはじめとする対外貿易赤字是正に加え、国内産業政策・税収確保・二国間交渉を有利に進めるための圧力装置として関税を常用しており、目的が同時併走している。実際、関税賦課の理由は多岐にわたる。たとえばブラジルには、言論・選挙・人権に関わる米国に対する脅威への対処を名目として、相互関税10%とは別枠の追加40%が7月30日の大統領令で示され4、8月6日に発効した(White House 2025c)。インドについても、8月7日に相互関税25%が発効し、さらに8月27日からは、ロシア産原油の直接・間接輸入を理由として25%の追加関税が賦課され、一部品目で計50%に達することになった(Verma 2025)。

第二は制度外的な運用である。相互関税は、「恒常的かつ大規模な対米財貿易赤字をもたらす貿易慣行」を異常かつ重大な脅威と認定し、そのため国家非常事態を宣言し、この国家非常事態宣言によって発動が可能になった国際緊急経済権限法(IEEPA)および国家非常事態法(NEA)に基づいて導入された(White House 2025b)。しかし根拠法とされるIEEPAの下で関税を広範に賦課しうるかは係争中であり、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)はIEEPAによる関税賦課を違法と判断し、最高裁が2025年11月5日に審理を設定した。執筆時現在、最終判断待ちのステータスであり、不確実性が残る(CAFC 2025; Chung 2025)。

第三は頻繁な改定である。相互関税は4月導入→7月31日の再設計→8月7日発効と短期間で見直しが続き、実務は税関・国境警備局(CBP)の運用通達で追随する構造となった。さらに、導入見通しや撤回が突発的に表明されることも特徴である。たとえば1月26日、コロンビアが米軍機による不法移民送還の受け入れを拒否したとして、ホワイトハウスはコロンビアからの全輸入に25%関税(1週間で50%へ引き上げ)や制裁を科す草案を示したが、その同日夜にコロンビア側が送還受け入れに転じたため、関税・制裁は「当面保留」とされ事実上撤回された(Montoya-Galvez 2025)。7月7日には日本を含む14カ国に対し、8月1日までに合意に達しなければ(たとえば日本に対し25%など)高い相互関税率をかけることを通知し、合意への努力を要求した。

第四は標的のシフトである。第1次政権期の米中関税では貿易転換効果により相対的に「漁夫の利」を得た新興国が、今回は国別上乗せの対象となった。4月2日に発表された相互関税では、対米黒字額の大きい新興国に高い関税率が設定された。再設定された7月31日の関税率では、多くの国についてそれまでの米国との個別交渉により4月2日発表時よりも低い関税率を設定されたが、上述のブラジルやインドのように、個別理由で相互関税とは別枠の関税を課されるケースが発生している。また、7月31日の再設定では迂回貿易(トランシップメント)5認定品に40%の追加関税を課し、減免や罰金軽減の対象外とする強い執行が導入された。これは特に新興国で操業する企業のコンプライアンス負担を急増させている(CBP 2025; Johnson and Troy Galan 2025)。

このように、大国である米国が多数の国に同時に追加関税を課したことで影響が複雑になり、頻繁に行われる一つ一つの改定が国・産業単位の有利・不利の入れ替わりを引き起こす。このため、各国・企業にとって政策対応の難易度が飛躍的に高まることになった。

7月31日の再設計に至る「囚人のジレンマ」的状況

7月31日の再設計に至るまで、各国は米国と個別交渉し、それぞれ低い関税率を獲得した。この過程は「囚人のジレンマ」的であったとされる。

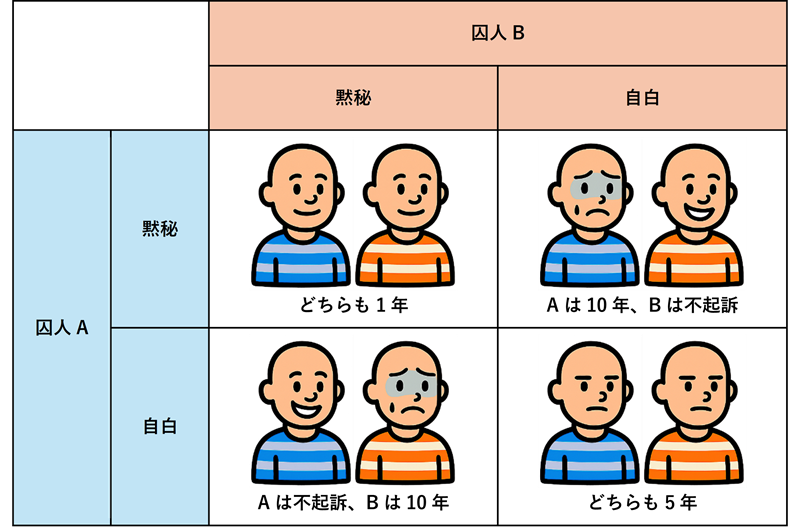

ゲーム理論の文脈での囚人のジレンマは、二人の囚人がそれぞれ自白するか黙秘するかを選択する状況を示している(図1)。互いが相談できないという条件のもとで、各囚人は相手の戦略によらず自白した方が自分にとって有利だと考える。具体的には、もし相手が自白した場合、自分も自白すれば5年の刑で済むが、黙秘すれば自分だけが罪を被り10年の刑を受ける。一方、相手が黙秘した場合、自分が自白すれば司法取引により不起訴となり、自分も黙秘すれば証拠が少ないため1年の刑を受ける。このように、相手の戦略に関係なく自白する方が有利であるため、最終的には両方の囚人が自白する結果となる(ナッシュ均衡)。両方が黙秘すれば(=協調すれば)それぞれ1年の刑で済むため全体としてはその方が良い結果となるにもかかわらず、どちらも自白を選ぶ誘因に勝てず、より悪い結果が実現するところがジレンマとなる。

図1 囚人のジレンマのマトリックス

同様に、今回の相互関税のように同時に多くの国が課税対象となり、「どの国より何%低い(高い)か」という相対差が勝敗を決める環境では、各国にとって最も有利になる戦略は「早く個別に妥結して自国の税率を下げること」であった。2025年4月10日以降の国別上乗せ率の適用が一時停止され、ベースライン関税10%は維持されていた状況下では、各国が歩調を合わせて交渉を長引かせ、米国景気の減速や政権支持の低下を待ち、ベースライン関税10%が維持される状況を作り出す、という選択肢も理屈の上ではあり得た。だが現実には、自国だけ低い関税率を先に確保できたときの即時の利得が非常に大きく、しかも多国間で足並みを揃える調整コストと時間コストが重いことから6、各国は共同歩調より個別妥結を選んだ。前述のIDE-GSMの分析でも、相対的に低い率を取れた国は大きなプラス、逆に自国だけ高い率になると大きなマイナスになり得ることが示されており、この「相対差に基づく利得構造」が各国の行動を後押ししたと解釈できる。

この状況は、2025年夏の再設計に至る過程で如実に表れた。EUは7月21日に政治合意を発表、8月21日共同声明で、「EU原産品に対しMFNまたは15%の高い方」という包括上限を確保した(European Commission 2025a)。日本は7月22日に政治合意を発表、9月4日の実施に関する大統領令(EO14345)で「自動車・部品を含め広く15%枠」という低い上限税率を獲得した(White House 2025e)。

ASEANでも個別妥結が進んだ。まず7月2日にベトナムとの20%の合意が公表され、7月15日にはインドネシアとの19%での合意が、7月22日にはフィリピンとの19%での合意が発表された。その後、タイ・マレーシアともに19%での合意が発表された(Sidley Austin 2025)。なお、これらの妥結は単なる税率合意ではなく、たとえばインドネシアは米国向け関税の「約99%撤廃」や非関税障壁撤廃(White House 2025f)、フィリピンは米国製品の関税撤廃を含むオープン・マーケット化(Hawkins and Kine 2025)、マレーシアは半導体・航空宇宙・データセンター関連装置やLNGの大型購入(Reuters 2025)など、将来の多国間交渉でも有力な交渉材料となり得るカードを米国のみに差し出す形となった。

こうした個別ディールの成功事例が積み上がるほど、対応が遅れた国の状況は悪化し、「自国だけ高い関税率を課される」という最悪の結果に落ち込むリスクが増す。このように、早期妥結の即時利得が可視化されるほど、残された国も妥結をさらに急ぐようになり、囚人のジレンマ的均衡に落ち込みやすい構図であった。

今後の想定される動きとグローバルサウス

8月7日の15%の関税率適用と9月4日の日米合意実施大統領令を経て、日本では市場・実務の両面で不確実性が後退したとの見方が広がっている(Shalal, Shepardson and Kihara 2025)。しかし、執筆時現在、相互関税全体が今後現在の枠組みのまま続くかどうかは最高裁の審理次第であり、企業は当面「係争リスクを織り込む運用」を続けざるを得ない。仮に違法判断が確定すれば、広範な関税の制度基盤が揺らぎ、関税返還・再設計へ移行することも考えられる。また、執筆時現在、中国に対する国別相互関税は11月10日まで停止中のステータスである。IDE-GSMのシミュレーション結果が示すように、各国は他国との関税率の相対的高さ、とりわけ、中国の関税率との相対的高さによって経済的影響が大きく変わってくる。そのため、中国の関税率が再設定されるまで引き続き各国の経済的影響の程度は定まらない。

企業は不確実性を回避するため、米国依存を逓減し、サプライチェーンの二重化、多重化への動きを強めることが見込まれる。生産についてはこれまでも中国への一極集中を低減させる行動をとってきたが、これが販売にも拡大し、輸出先が米国に偏ることを避けるような動きが進むと考えられる。一方で、米国向け製品については可能な範囲で米国内の生産を拡大するという動きも同時に進むだろう(White et al. 2025; McKinsey 2025)

グローバルサウス各国としても、米国との交渉の継続と交渉材料としての対米投資の約束と、輸出先としての米国依存を下げる動きが複線的に進むだろう。たとえば、2025年9月23日のインドネシアとEUのFTA締結はトランプ政権の関税の影響を軽減する役割があるとみなされている(Anshori 2025)。同様に、地域・メガFTAの相対価値は上昇する。CPTPPのように原産地規則が明瞭で、紛争処理の安定度が相対的に高い枠組みは、企業にとって利用しやすいルールとしてより高く評価される。

国際貿易の秩序が機能するためには、ルールの存在だけでなく、その履行が確保されていることが不可欠である。とりわけ、紛争が生じた際に当事国が合意された手続きに従って解決を図る制度的枠組みは、制度への信頼と予見可能性を支える柱となる。WTOでは上級委員会の機能不全が続いており、EUや日本を含む多くのメンバーが多数国間暫定上訴仲裁アレンジメント(MPIA)を使い、紛争解決の代替回路を維持している(WTO/MPIA 2025; European Commission 2025b)。これに加え、第2次トランプ政権の相互関税政策は、各国に対し、WTOなどの多国間ルールに基づく紛争解決を待つのではなく、米国との二国間交渉によって個別に関税率を早期に確定するよう強い圧力をかけるものとなった。こうした「二国間での個別決着」が今後の国際貿易紛争の新たな前例となる可能性がある。

グローバルサウス諸国では経済的な中国依存も進む。米市場に輸出しづらくなったEV・ソーラーパネルなどの製品や関連投資は、ASEAN、南米、アフリカへと流れる可能性が指摘されており、実際に中国企業の輸出先・投資先の多極化、特にグローバルサウスシフトが強まっている(IEA 2025; S&P Global 2025)。既に、2018年以降の米中貿易戦争によって、米国の対中関税を回避する形で第三国からの対米輸出が伸びる一方、中国から第三国への輸出も増えていた(Hayakawa 2024)。加えて、鉄鋼・EV・ソーラーパネルでは中国国内の過剰生産が続き、域外への安価流入が国際的な論点になっている(Datta 2024; EIU 2023)。この状況下において、第2次トランプ政権の関税政策は中国からグローバルサウスへの輸出・投資の増加の流れを一段と加速させる可能性がある。

グローバルサウス諸国にとっては、地政学的に米中のいずれにも過度に依存しない「中立の維持」が鍵となる。輸出市場の分散、域内FTAの活用、国内市場・自地域市場の拡大、原産地証明・コンプライアンスの強化(トランシップメントの40%追加関税を回避する体制整備)、選択的な対米投資による政治的リスク・ヘッジの組み合わせによって、外的ショックへの耐性を高めることが現実的である。

このように、世界は、世界経済が共通ルールに基づく単一的統合から、価値・経済安全保障・供給安定の観点で複数の経済圏が併存する秩序へと移行するという認識をより強く共有するようになっている。各国は、自国にとっての「最小リスクで最大の裁量」を確保できる位置取りを追求すべき局面にある。

写真の出典

- The White House(Public Domain)

参考文献

- 熊谷聡・早川和伸・磯野生茂・後閑利隆・ケオラ・スックニラン・坪田建明・久保裕也(2025)「トランプ政権の相互関税政策が世界経済に与える影響(2025年4月2日ホワイトハウス発表対応版)」IDEスクエア、4月。

- 近田亮平(2025)「ブラジルの国家主権に介入するトランプ関税――なぜ米国は対ブラジルで貿易黒字なのに50%関税?」IDEスクエア、9月。

- ジェトロ(2025)「米国トランプ政権の関税政策の要旨(2025年9月25日版)」(2025年9月30日アクセス)

- 宮岡邦生(2025)「トランプ2.0関税の整理~中・加・墨関税、鉄鋼・アルミ関税、自動車関税、相互関税の根拠法、適用関係、除外措置等~、米国政府発表資料」International Trade Law Newsletter、森・濱田松本法律事務所、Vol.13。

- Anshori, S. (2025) “Indonesia, EU seal trade deal, hope to offset Trump tariffs.” Reuters. Sept. 23.

- Bade, G. (2024) “Decoding Trump’s tariff threats.” Politico. Dec. 6.

- CAFC(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit). (2025) “V.O.S. SELECTIONS, INC. v. TRUMP [OPINION]” Aug. 29.

- Cash, J. and Y. Zhang. (2025) “China raises duties on US goods to 125%, calls Trump tariff hikes a 'joke'” Reuters. Apr. 11.

- CBP(U.S. Customs and Border Protection). (2025) CSMS # 65829726 - GUIDANCE: Reciprocal Tariff Updates Effective August 7.

- Chung, A. (2025) “US Supreme Court to hear Trump's tariffs case on November 5.” Reuters. Sept. 19.

- CSIS. (2025) “China and the Impact of ‘Liberation Day’ Tariffs.”

- Datta, K. (2024) “Navigating overcapacity in China vis-à-vis US and EU trade policies.” Acuity Knowledge Partners.

- EIU. (2023) “Solar and EV battery overcapacity are risks to China.” Dec. 1.

- European Commission. (2025a) “Joint Statement on a United States-European Union framework on an agreement on reciprocal, fair and balanced trade - Trade and Economic Security.” Aug. 21.

- European Commission. (2025b) “Multilateral trading order strengthened as UK joins interim appeals system.” Jun. 26.

- Hawkins, A. and P. Kine. (2025) “Trump says deal reached with Philippines on tariffs.” Politico. Jul. 22.

- Hayakawa, K. (2024) “Do Exports to the US Increase Imports from China during the US–China Tariff War?” IDE Discussion Paper, No. 946.

- Huld, A. (2025) “Breaking Down the US-China Trade Tariffs: What’s in Effect Now?” China Briefing. Sept. 30.

- IEA(International Energy Agency). (2025) “Executive Summary.” Global EV Outlook 2025.

- Johnson, B. W. and T. Troy Galan. (2025) “New Reciprocal Tariff Rates Announced, but the Real Risk Is Hidden: Transshipment Enforcement Now Comes With an Additional 40% Tariff.” Snell & Wilmer.

- Lawder, D. and T. Hunnicutt. (2025) “Bessent says China tariffs are not sustainable as US signals willingness to de-escalate.” Reuters. Apr. 24.

- McKinsey. (2025) “The new tariff reality: From risk to resilience.” Jun. 17.

- Montoya-Galvez, C. (2025) “Trump holding off on tariffs after Colombia agrees to accept deported migrants on military planes, White House says.” CBS. Jan. 27.

- Reuters. (2025) “Firms in Malaysia to boost tech, LNG purchases from US as part of trade deal.” Reuters. Aug. 7.

- Shalal, A., D. Shepardson and T. Kihara. (2025) “Trump signs order to bring lower Japanese auto tariffs into effect.” Reuters. Sept. 5.

- Sidley Austin. (2025) “Implications of U.S. Tariffs on Southeast Asia: Navigating the Trade Tumult.”

- S&P Global. (2025) “China Inc. heads to Global South in the age of tariffs.”

- Verma, N. (2025) “Why India's Russian oil imports sparked US tariffs amid Ukraine peace talks.” Reuters. Aug. 27.

- White House. (2025a) “Fact Sheet: President Donald J. Trump Restores Section 232 Tariffs.” Feb. 11.

- White House. (2025b) “Regulating Imports with a Reciprocal Tariff to Rectify Trade Practices that Contribute to Large and Persistent Annual United States Goods Trade Deficits.” (EO 14257) Apr. 2.

- White House. (2025c) “Addressing Threats to The United States by the Government of Brazil.” Jul. 30.

- White House. (2025d) “Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates.” Jul. 31.

- White House. (2025e) “Fact Sheet: President Donald J. Trump Implements A Historic U.S.-Japan Framework Agreement.” Sept. 5.

- White House (2025f) “Fact Sheet: The United States and Indonesia Reach Historic Trade Deal.” Jul. 22.

- White, O., J. Condon, C. Bradley, M. Birshan, S. Smit and C. Lamanna. (2025). “The great trade rearrangement.” McKinsey Global Institute.

- WTO / MPIA. (2025) “WTO Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA).” WorldTradeLaw.net.

著者プロフィール

磯野生茂(いそのいくも) アジア経済研究所開発研究センター経済統合研究グループ長。専門は空間経済学、東アジア・アセアンの経済統合、特にコネクティビティ分野。主な著作『経済地理シミュレーションモデル――理論と応用――』(研究双書、アジア経済研究所、2015年、共編)。

注

- 米国大統領が「国家非常事態」を宣言した際に、外国との経済取引を制限・禁止する権限を得る法律。議会の事前承認なしに発動が可能。

- 米国の国家安全保障を脅かす輸入品に対して、大統領が関税や数量制限を課すことができる条項。

- その後、5月12日の米中経済貿易会議に関する共同声明により、5月14日より中国への国別相互関税率は一時停止となり、ベースライン関税10%(フェンタニル対策20%を加えると30%)が適用されるとした。

- 米国が対ブラジル貿易で黒字にもかかわらず50%関税を課した背景には、表向きの人権・民主主義擁護に加え、トランプ政権とルーラ政権との政治的不和が影響していると複数の報道が指摘している(近田2025)

- トランシップメントは本来、「積み替え貿易」を意味する物流用語であり、貨物を第三国で経由・積み替えることを指す。しかし、トランプ政権はこの語を、対象国のIEEPA関税を避けるために第三国で「実質的変更」を加えるなどをして原産地を偽装し、第三国産品として米国に輸出するという「迂回貿易」の意味で用いている。

- 今回の事例と、最も基本的な囚人のジレンマのゲームとの大きな違いのひとつは、事前相談が可能であることである。繰り返し囚人のジレンマにおいて(実験経済学では一回限りのゲームでも)事前相談は協調の可能性を高めるが、協調の成否は相談のコストによって変化する。

(2025年11月27日 誤字修正)

この著者の記事

- 2025.10.21 (火曜) [IDEスクエア] (世界を見る眼)(世界はトランプ関税にどう対応したか)第1回 総論――第2次トランプ政権の関税政策の衝撃と世界経済

- 2025.04.21 (月曜) [IDEスクエア] (世界を見る眼)トランプ政権の相互関税政策が世界経済に与える影響(2025年4月2日ホワイトハウス発表対応版)

- 2025.03.27 (木曜) [IDEスクエア] (世界を見る眼)トランプ政権の相互関税政策が世界経済に与える影響──IDE-GSMによるシミュレーション分析

- 2024.11.18 (月曜) [IDEスクエア] (世界を見る眼)第2次トランプ政権が掲げる関税引き上げは世界経済と日本に何をもたらすか

- 2023.08.28 (月曜) [IDEスクエア] (世界を見る眼)(グローバルサウスと世界)第1回 グローバルサウスの経済的影響力 ――世界経済の「第三の極」をどうとらえるか