IDEスクエア

世界を見る眼

(世界はトランプ関税にどう対応したか)第2回 トランプ2.0が世界の対米輸出に与えた影響――相互関税導入前まで

The Impact of Trump 2.0 on Global Exports to the U.S.: Before the Introduction of Reciprocal Tariffs

PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/0002001549

2025年10月

(4,865字)

トランプ関税のタイムライン

まず簡単に、7月までの米国による追加関税の状況を、以下に整理する。詳しいタイムラインは本特集の総論(磯野2025)を参照してほしい。

【中国、カナダ・メキシコ向け】

2月4日:中国からの全輸入品に対する10%の追加関税

3月4日:中国からの全輸入品に対する追加関税を20%に引き上げ、カナダとメキシコに対して25%の追加関税(一部例外あり)

4月5日:中国からの「その他課税品」の輸入に対して10%の追加関税(いわゆるベースライン関税)、その後、125%まで引き上げられるが、5月14日に10%に戻る

【その他国向け】

3月12日:鉄鋼・アルミ製品に対する25%の追加関税。ただし、トランプ1.0時から追加関税が課せられていた「鉄鋼(既存)」と、今回初めて課せられた「鉄鋼(新規)」がある

4月3日:自動車に対する25%の追加関税(「自動車」)

4月5日:「その他課税品」に対する10%の追加関税(ベースライン関税)

5月3日:自動車部品に対する25%の追加関税(「自動車部品」)

6月:鉄鋼・アルミ製品に対する追加関税を50%まで引き上げ、また対象製品を拡大

7月:相互関税発動を8月以降に延期

その他国向けでは、「その他課税品」にも該当しない、7月までの時点で追加関税の対象になっていない品目がある。そうした品目を「除外品目」と呼ぶことにする。したがって、製品は次の6つのグループに分けられる。「鉄鋼(既存)」「鉄鋼(新規)」「自動車」「自動車部品」「その他課税品」「除外品目」。

世界の対米輸出への影響

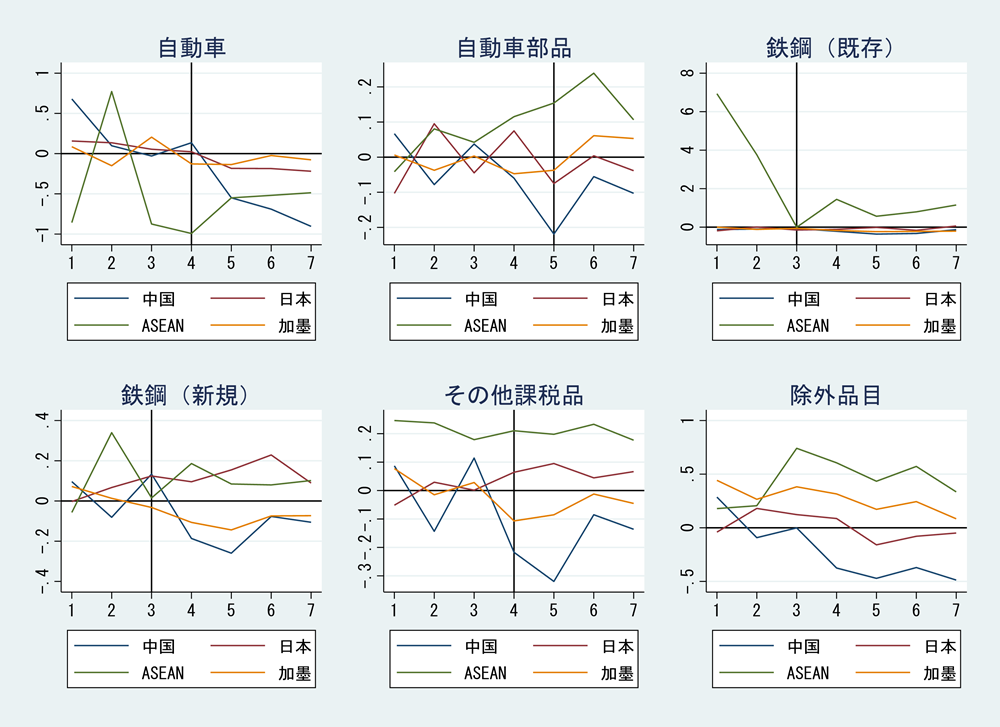

それではこうした追加関税が世界の対米輸出に与えた影響を見ていこう(図1)1。ここでは主要国として、日本(赤線)、中国(青線)、ASEAN6カ国(インドネシア、マレーシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム)の平均値(緑線)、カナダとメキシコの平均値(黄線)を取り上げ、対米輸出額の前年同月比の推移を示した。黒の縦線は追加関税が課され始めた月を示す。

図1 主要国の対米輸出額推移(前年同月比)

縦軸は、例えば0.5は2024年の同月に比べ、50%増加していることを示す

(出所)Global Trade Atlasを用いて筆者による計算

中国の対米輸出はどのグループにおいても減少が見られる。上述のとおり、中国の場合は、その他の国では追加関税が課されていない「除外品目」についても、20%の追加関税が課されている。日本の対米輸出も、中国ほどではないが、多くのグループで減少が見られる。追加関税が課されていない、除外品目の輸出も減少している。ただし、鉄鋼(新規)やその他課税品では、わずかながら増加が見られる。ASEANについては、自動車を除くと、対米輸出は概ね増加している。ASEANからの対米総輸出額のうち、自動車が占める割合はごくわずかなため、対米「総」輸出はむしろ増加している。最後にカナダおよびメキシコであるが、自動車部品や除外品目を除くと、対米輸出は減少している。

図1では、輸出額の推移を見てきたが、変動には追加関税以外の要因によるものも含まれている。そこで、そうした変動を出来るだけ除去した計量経済学的なモデルを構築し、7月までの対米輸出を実証的に分析したHayakawa(2025)の手法を用いた分析結果を紹介したい2。とくに、中国やカナダ、メキシコを除いた31カ国(米中貿易紛争や米国・メキシコ・カナダ協定の当事国でないという意味で、ここでは「第三国」と呼ぶことにする)の対米輸出に対する影響を紹介する。

まず、追加関税が実際に課される直前では駆け込み輸出が見られ、対米輸出は、大きく増加していた。追加関税が課された後では、次の3つの要素が輸出に影響している。

- 自国製品に対する追加関税の効果(負)

- 8月からさらに関税が上がるという「見込み」による駆け込み輸出(正)

- 中国にだけ他国よりもさらに20%高い関税がかかっていることによる貿易転換効果(正)

結果として、第三国から米国への輸出は、鉄鋼(新規)と除外品目を除くと、統計的に有意に減っていた。こうした傾向はとくに先進国からの輸出において見られ、途上国からの輸出では、鉄鋼(既存)のみで明確な減少が見られた。

自動車や鉄鋼(既存)はそれ以外のグループに比べ、需要の価格弾力性(価格が変化したときに、需要がどれくらい変化するかを示す指標)の高いグループであるため、これらのグループでは①の影響が強く現れたと考えられる。とくに先進国は、米国内で生産を行っている企業の製品と似たような品質セグメントにある製品を輸出しており、これらの輸出品ほど在米企業による生産品との代替性が高いことが、①の影響がより強く表れる要因であると考えられる。途上国からの対米輸出がほとんど減っていないのは、①と②の影響が同程度であり、相殺しあっているのであろう。一方、鉄鋼(新規)では、途上国からの対米輸出がむしろ増加していた。鉄鋼(新規)では、もともと2024年時点で米国の輸入に占める中国のシェアが高く、かつ今回の関税措置で中国の対米輸出が減っている。そのため、③の影響によって中国製品に代わり、途上国が対米輸出を拡大させたと考えられる。

これら第三国は、米国向け輸出の減少を補うため、さらには今後の米国リスクを最小化するため、その他の国への輸出転換を模索するであろう。すなわち、販売先の多様化に励むと考えられる。実際、米国による追加関税実施後、経済規模の小さい国などへの輸出が相対的に拡大している。このように、これまでの国際貿易において、相対的に輸出を拡大させてきた貿易相手とは異なる国に対する輸出増加が見られる。

上述のとおり、米国は中国に対して第三国より高い追加関税を課している。この対抗措置として、中国も米国に対して、2月よりLNG等に、3月より大豆等に、4月よりその他製品に追加関税を課している。これらの対米措置により、中国による追加関税が課されていない第三国は、中国向け輸出を拡大させるかもしれない。しかしながら、Hayakawa(2025)は、中国による対米追加関税後、第三国の中国向け輸出は拡大しておらず、むしろ減少していることを発見している。その理由としていくつかの可能性が考えられるが、例えば、対米輸出が困難になった中国の輸出企業が中国国内市場への販売を拡大し、その結果、中国市場における競争が激化し、第三国の対中輸出が減少したのかもしれない。ただし、2―3月に追加関税が課された製品グループでは、国際競争力のある第三国は対中輸出を拡大させていることが分かっている。

国別の対米輸出への影響

次に、いくつかの国における影響を取り上げよう。第一に、中国の対米輸出に対する影響である。詳細はHayakawa(2025)に示されているが、自動車、鉄鋼(新規)、その他課税品で統計的に有意な減少が見られるものの、それ以外では有意な変化が見られない。ただし、減少が見られる製品グループでは、その減少の規模が非常に大きく、例えば自動車は、もともと輸出規模は非常に小さいものの、90%以上の減少を示している。

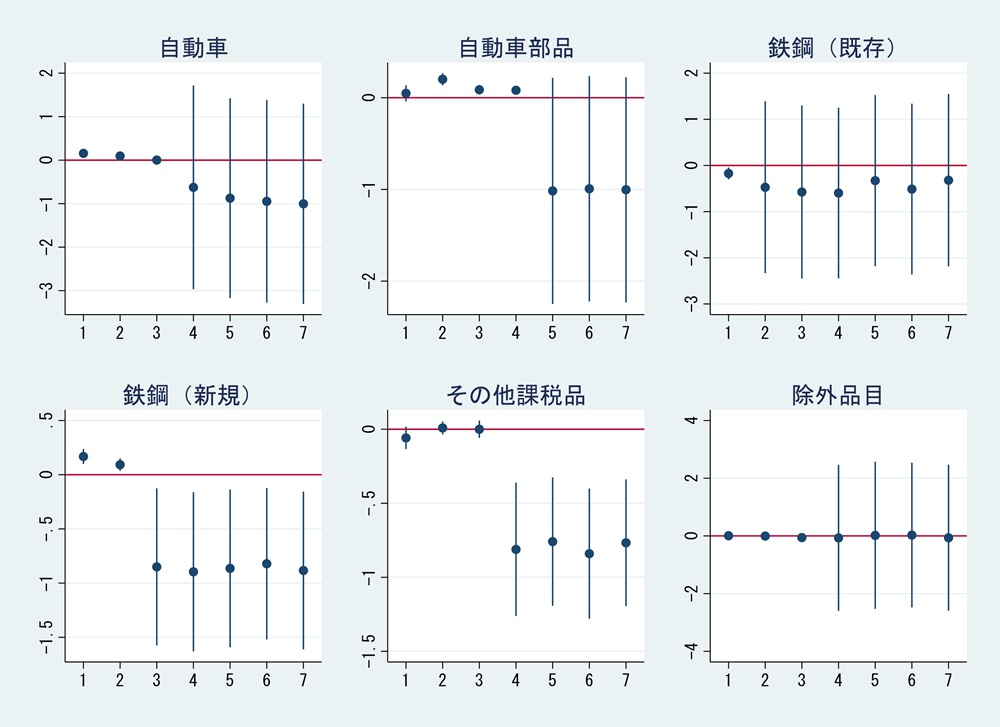

第二に、日本の対米輸出に対する影響である。Hayakawa(2025)が中国に対して行った分析を、日本に適用した結果が図2に示されている。製品グループごとに、対米輸出に対する影響を推定3した結果である。統計的に有意に負の影響が現れているのは鉄鋼(新規)とその他課税品のみである。自動車や自動車部品、鉄鋼(既存)では負の影響が見られるものの、統計的に有意ではない。一方、鉄鋼(新規)とその他課税品では、追加関税が課された後、すなわち3月、4月からそれぞれ対米輸出が減少している。その大きさは55%程度の減少に相当する4。一方、除外品目の対米輸出に変化は見られない。

図2 米国の追加関税が日本の対米輸出に与えた影響

縦軸において、例えば0.5は65%増加(=exp(0.5)−1)を示す

(出所)筆者による推定値

第三に、台湾の対米輸出に対する影響を見てみよう。AIチップに対する需要や駆け込み輸出の影響により、台湾の対米輸出はこれまでにないほど増加している。台湾にとって米国は2024年から輸出先1位になったが、2025年も同様であろう。このように、台湾はトランプ関税とは無縁のような状態が見られる。こうしたマクロな傾向は、Chang and Hayakawa (2025)による企業レベルの分析でも見られる。彼らは台湾における企業レベルの月次販売額を分析し、平均的には対米輸出に対する影響は見られないことを示した。こうした結果は、米国に現地法人を持つ台湾企業、中国での現地生産の多い台湾企業、総販売額に占める輸出額のシェアが高い台湾企業においても同様であり、総じて追加関税の影響は見られない。とくに中国に現地法人を持つ企業においても影響が小さいことは、トランプ1.0以降、台湾企業が中国生産と米国販売を切り離してきた結果であろう。

第四に、タイの対米輸出に対する影響である。上述した日本に対する影響と同様に、Hayakawa et al.(2025)は、製品グループごとに、タイの対米輸出に対する影響を推定した。その結果、自動車と鉄鋼(既存)に統計的に有意に負の影響が現れたが、これらの製品グループが対米輸出全体に占める割合は2%程度である。そのため、7月までの段階では、追加関税がタイの対米輸出に与えた影響はほとんどないと言える。とくに、その他課税品においては、4月以降も対米輸出は有意に拡大している。これらの結果は、駆け込み輸出などがもたらしたと考えられる。Hayakawa et al.(2025)ではさらに、企業レベルの対米輸出を分析しており、中国から部品等を輸入をしている企業ほど、2025年(1月―7月)の対米輸出のパフォーマンスが相対的に良いことを明らかにした。同様に、在タイの中国系企業もタイ企業や米国系企業などに比べて輸出パフォーマンスが良かった。ところが、中国から部品等を輸入している、中国系企業のパフォーマンスは良くなかった。トランプ2.0では、迂回輸出の阻止も重要なイシューになっているが、中国から輸入を行う中国系企業ほど迂回輸出を行う傾向があるとすれば、タイを経由した迂回輸出は活発化していないと言えるだろう。タイで対米輸出パフォーマンスの良い中国からの輸入を行っている企業は、迂回輸出というよりも、中国から中間財等を輸入し、それをもとに下流製品を生産し、米国に輸出している企業であり、正当なサプライチェーンの一環として付加価値を生み出している企業であると推測される。

おわりに

以上、2025年7月までの対米追加関税の影響について紹介してきた。8月以降、さらに大きな追加関税がかかる見込みのなか、先進国と途上国では異なる影響が見られる。先進国では対米輸出が減少している一方、途上国の対米輸出は一部の品目を除きほとんど変化がない。後者は、さらに大きな追加関税がかかるという「見込み」による駆け込み輸出、そして潜在的な競争相手である中国にさらに高い追加関税が課されていることによる。相互関税が始まる8月以降の影響は、これまでとは異なるものになるであろう。第三国間でも異なる税率がかかるため、その影響はより一層複雑になる。例えば、相対的に低い相互関税率が課されている国ほど、その影響は小さくなることが予想される。8月以降の影響については、年明けにアジ研ポリシー・ブリーフにて紹介する予定である。

インデックス写真の出典

- The White House(Public Domain)

参考文献

- 磯野生茂 2025.「総論──第2次トランプ政権の関税政策の衝撃と世界経済」(世界を見る眼)IDEスクエア, アジア経済研究所.

- Chang, K. and K. Hayakawa. 2025. “Firm-Level Impacts of Additional US Tariffs in Trump 2.0: Evidence from Taiwan.” IDE Discussion Paper, No.977.

- Hayakawa, K. 2025. “Trade Effects of US Tariffs under Trump 2.0.” IDE Discussion Paper, No.976.

- Hayakawa, K., S. Keola, and S. Sudsawasd. 2025. “The Effects of US Additional Tariffs in Trump 2.0 on Production and Trade: Evidence from Thailand.” IDE Discussion Paper, No.978.

著者プロフィール

早川和伸(はやかわかずのぶ) アジア経済研究所バンコク研究センター主任研究員。博士(経済学)。専門は国際貿易、アジア経済。主な業績として、“What Goes Around Comes Around: Export-Enhancing Effects of Import-Tariff Reductions,” Journal of International Economics, 126 (2020, Ishikawa, J., Tarui, N.との共著)、“Impact of Free Trade Agreement Use on Import Prices,” World Bank Economic Review, 33(3) (2019, Laksanapanyakul, N., Mukunoki, H., Urata, S.との共著)などが挙げられる。

注

- 貿易統計は輸出側から入手し、そのデータソースはGlobal Trade Atlasである。データや製品分類に関する詳しい説明はHayakawa(2025)を参照してほしい。

- ただし、Hayakawa(2025)よりもアップデートしたデータを用いた分析結果を紹介するため、Hayakawa(2025)とは一部結果が異なることに注意されたい。

- 推計にはポワッソン擬似最尤法を用いた。

- 推計値は−0.8程度で、これはexp(−0.8)−1=55%程度となる。

この著者の記事

- 2025.10.31 (金曜) [IDEスクエア] (世界を見る眼)(世界はトランプ関税にどう対応したか)第2回 トランプ2.0が世界の対米輸出に与えた影響――相互関税導入前まで

- 2025.04.21 (月曜) [IDEスクエア] (世界を見る眼)トランプ政権の相互関税政策が世界経済に与える影響(2025年4月2日ホワイトハウス発表対応版)

- 2025.03.27 (木曜) [IDEスクエア] (世界を見る眼)トランプ政権の相互関税政策が世界経済に与える影響──IDE-GSMによるシミュレーション分析

- 2024.11.18 (月曜) [IDEスクエア] (世界を見る眼)第2次トランプ政権が掲げる関税引き上げは世界経済と日本に何をもたらすか

- 2024.05.29 (水曜) [IDEスクエア] (世界を見る眼)トランプ1.0における関税戦争の貿易に対する影響を振り返る