IDEスクエア

世界を見る眼

(グローバルサウスと世界)第2回 インド――「グローバルサウスの盟主」の虚像と実像――

India: The Myth and Reality of “the Leader of the Global South”

PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/0002000014

2023年9月

(5,053字)

「グローバルサウス・ブーム」とインド

「グローバルサウス」という言葉が日本で広く使われるようになったのは、2023年に入ってからのことである。

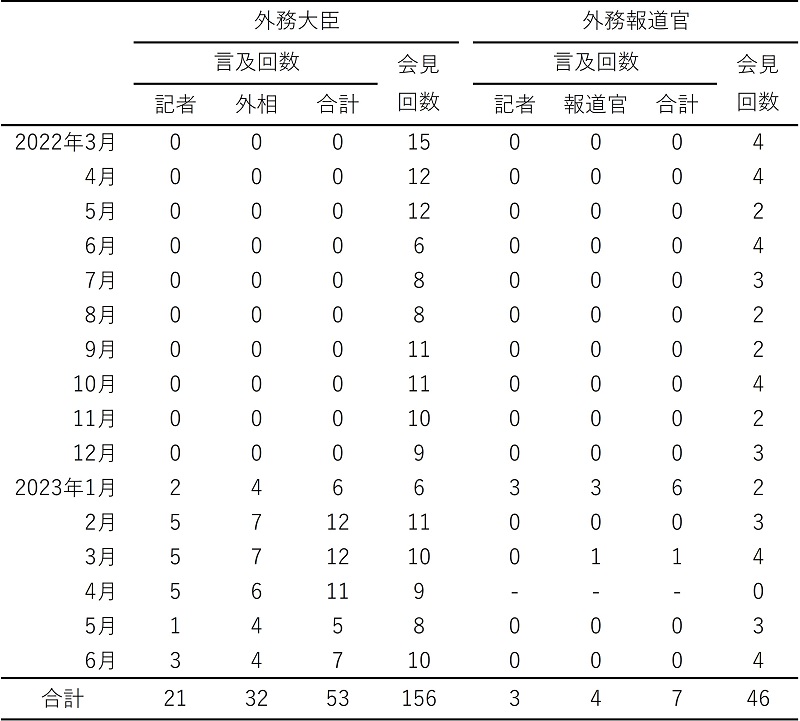

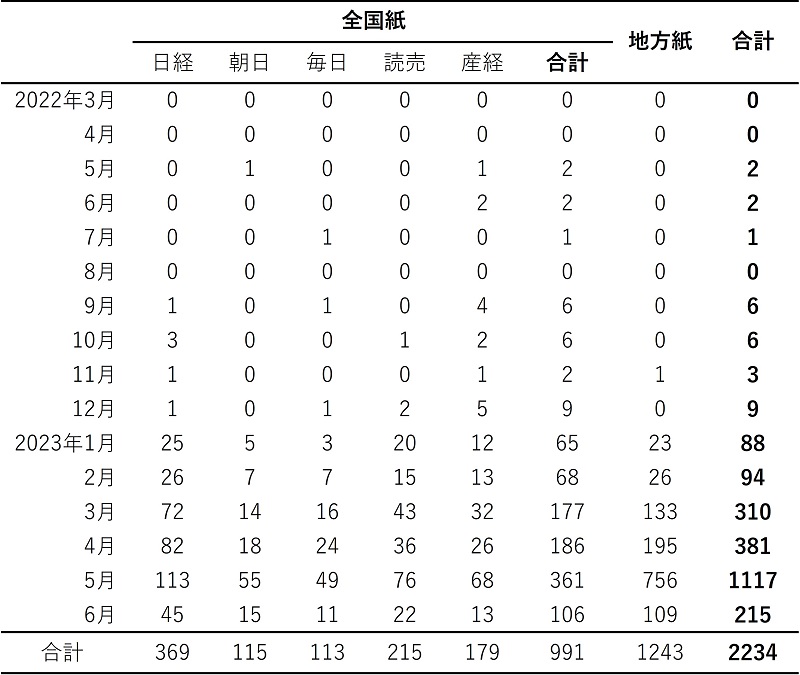

表1は、ロシアによるウクライナ侵攻が始まった直後の2022年3月から2023年6月にかけて、日本の主要な新聞に掲載された、「グローバルサウス」(または「グローバル・サウス」)という単語を含む記事の本数を集計したものである。また、表2では、日本の外務大臣と外務報道官の記者会見で「グローバルサウス」という単語が現れた回数を同じ期間を対象に示している。いずれの表からも、2023年1月を境に「グローバルサウス」という言葉が頻繁に用いられるようになったことがわかる。

表1 「グローバルサウス」に言及した記事の本数

(出所)「日経テレコン」のデータに基づいて、筆者作成。

「グローバルサウス・ブーム」ともいえる状況の端緒となったのが、2023年1月の2つの出来事である。まず、1月12・13日に、インド政府の主催で「グローバルサウスの声サミット」というオンライン会合が開かれ、20カ国・地域(G20)のメンバーではない124カ国が参加した。会合の冒頭でのスピーチでナレンドラ・モディ首相は、「グローバルサウスの兄弟たち」は様々な課題と利害を共有していると強調したうえで、「インドに関する限り、みなさんの声はインドの声です。みなさんの優先事項はインドの優先事項です」と連帯を訴えた1。

また、1月23日には、岸田文雄首相が衆参両院の本会議で施政方針演説を行い、「グローバルサウス」について言及した。そのなかで、「世界が直面する諸課題に、国際社会全体が協力して対応していくためにも、G7[主要7カ国]が結束し、いわゆるグローバル・サウスに対する関与を強化していきます」との決意が表明された2。

これ以降、日本のメディアでは、「グローバルサウス」という言葉が使われる頻度は増え続け、G7広島サミット(5月19~21日)の前後に最高潮に達した。このような一種のブームはサミット後に落ち着きをみせたが、日本において「グローバルサウス」が広く一般に通じる言葉となったことは間違いないだろう。

さらに興味深いことに、「グローバルサウス」の当事者ではない日本が、国内だけでなく国外に向けても、「グローバルサウス」という言説を積極的に打ち出している。ただし、その姿勢はかなり前のめりのようにみえる。4月に開かれたG7外相会合では、日本が多用する「グローバルサウス」という言い回しについて、一部の国から「上から目線ではないか」「南北問題を想起させる」などと異論が出され、結果的にG7広島サミットの共同声明にはこの言葉は盛り込まれなかった3。

では、「グローバルサウスの盟主」と称されるインドでも、日本と同様に「グローバルサウス」が大きな話題になっているのかというと、実はそれほど単純な話ではない。確かに、「グローバルサウスの声サミット」を主催したことからもわかるように、インドは「グローバルサウス」という言説を採用しているが、それを国内に向けて積極的にアピールしているようにはみえないのである。

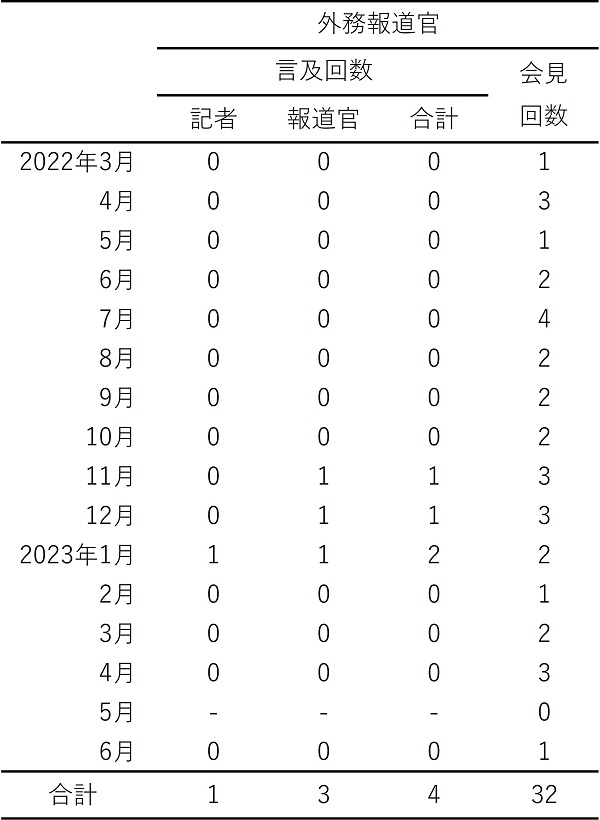

この点について確認するために、インドの外務報道官の定例会見で「グローバルサウス」という単語が現れた回数を集計したのが、表3である(なお、外務報道官の記者会見のみを対象としているのは、インドでは外務大臣が定期的に記者会見を行うことはないからである)。表2と比較して、「グローバルサウス」への言及回数は明らかに少ないことがわかる4。また、2014年10月から100回以上にわたって放送が続いている、モディ首相の月例ラジオ講話『私の思うこと』でも、2022年3月から2023年8月までの18回で「グローバルサウス」という言葉は一度も登場していない5。

このように、モディ政権は「グローバルサウス」という言説を国外と国内で意識的に使い分けているのである。

「グローバルサウス」言説の狙い

インドが「グローバルサウス」言説を採用したのには、どのような目的と背景があるのだろうか。この疑問について、溜(2023)は次の3点から整理を試みている。

第1に、ロシアのウクライナ侵攻をきっかけに動揺していた、インドの外交言説を立て直そうという狙いである。近年、インドは経済や安全保障の分野で西側諸国と関係を深めているが、ウクライナ侵攻をめぐるロシアへの対応に関しては、共同歩調を取らずに独自路線を貫いている。具体的には、国連でのロシアに対する非難決議では棄権を繰り返しているし、西側諸国が主導する経済制裁に加わらないどころか、ロシア産原油を安い価格で大量に購入し続けている6。G7をはじめとする西側諸国からの批判や同調圧力をかわしつつ、長年の重要なパートナーであるロシアとの関係を維持するうえで、「大国間対立の犠牲になっているグローバルサウス」に自らを位置付ける言説は、インドにとって都合のよい外交的方便となるというのである7。

第2に、中国とロシアの位置づけの変化に対応して、インドのグローバル外交を立て直そうという狙いである。インドは21世紀に入ってから、欧米先進国が主導する既存の国際秩序の見直しを目指して、BRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)などの新興国連携の枠組みを重視してきた。しかし、国境紛争による中国との関係悪化やウクライナ侵攻後のロシアの地位低下を背景に、新興国連携の枠組みだけに頼るわけにはいかないという難しい状況に置かれている。そこで、インドは「グローバルサウス」を旗印に、グローバル外交の軸として途上国連帯を打ち出したというのである8。

第3に、2024年4~5月に予定されている総選挙を視野に入れた、「国内向けのアピール」という狙いである。つまり、モディ首相が「グローバルサウス」の代表として指導力を発揮し、外交の舞台で活躍していると国民に印象付けることで、与党に有利な状況を作り出そうという政治的な計算が働いているという見立てである。

以上の3つの指摘について、若干の補足が必要だろう9。

まず、第1と第2の論点に関しては、ロシアや中国と同じ「専制主義」の陣営に属しているという印象を避けることで、インドが「民主主義」の陣営の一員であるというイメージを維持しようとする狙いもあるようにみえる。なぜその必要があるのかというと、2014年にモディ政権が成立して以降、インドでは民主主義の後退と権威主義化が急速に進行しており、「インド=民主主義国」という前提が成り立たなくなってきているからである10。

そのため、「民主主義国」というインドのイメージを保つことは、モディ政権にとって重要な課題となっている。最近では、インドは自らを「民主主義の母国」であると国際社会に向けて触れ回っており、G20の議長国就任に際してモディ首相が世界各国の新聞に寄稿した記事でも、この点が強調されている。

インドは、世界で知られている集団的意思決定の仕組みとしては最古の伝統を有しており、民主主義のDNA構築に寄与しています。民主主義の母国であるインドでは、国民的合意は独断ではなく、何百万もの自由な意見をひとつの調和のとれたメロディに融合させることによって築かれています11。

同様に、インドでは報道の自由が低下しているのではないかとの記者からの質問に対して、インドの国連大使は「インドでは、民主主義の起源は2500年前にさかのぼります。私たちはつねに民主主義国だったのです」と述べている12。

「民主主義のDNA」や「民主主義の起源」をインドの過去に求めようとする突飛な発想からは、モディ政権の必死さがむしろ伝わってくる。

国内政治に利用されるG20

インドが「グローバルサウス」言説を採用した狙いとして、第1と第2の論点に比べると、第3の論点はそれほど重要ではないだろう。すでに述べたように、モディ政権は「グローバルサウス」言説を国内向けというよりは、主に国外向けに利用しているからである。その一方で、モディ政権が国内向けのアピールに大いに利用しているのが、2022年12月からインドが議長国を務めるG20である。

2023年8月15日の独立記念日の首相演説——インドの首相が国民に向けてメッセージを発する最も重要な演説——からも、この点を読み取ることができる。今年の首相演説では、グローバルサウスについては、「現在、インドはグローバルサウスの声になろうとしています」という一文しか言及がなかったのに対して、G20については、世界の主要国のなかでインドがいかにリーダーシップを発揮し、存在感を示しているかという文脈で何度も言及された13。つまり、モディ首相がG20について国民に語る時、インドは「大国間対立の犠牲になっているグローバルサウス」の一員としてではなく、世界第5位の経済規模を誇り、5年後には米中に次ぐ第3位となる「大国」として位置付けられるのである。

9月9・10日にニューデリーで開催されるG20首脳会議では、議長国としてのインドの役割が次の2点で特に注目される。

第1に、「グローバルサウス」の声を首脳会議の成果にどこまで反映させられるかという点である。すでにインドは、アフリカの55の国・地域が加盟するアフリカ連合をG20のメンバーに加えることを提案しており、「グローバルサウス」の代弁者として存在感を大いにアピールしようとするだろう。

その一方で、総選挙を間近に控え、自国の都合を最優先にするモディ政権の姿勢が、「グローバルサウスの盟主」という自己認識と矛盾する場面も目立っている。たとえば、国内の物価上昇を抑えるために、インドは小麦や白米などの輸出を禁止したり、アフリカをはじめとする途上国向けのパーボイルド米の関税を大幅に引き上げたりしている。一連の措置は農産物の国際価格の上昇を通じて、「グローバルサウス」の国々の食料安全保障に深刻な影響を及ぼす可能性がある14。

第2に、ロシアのウクライナ侵攻をめぐって対立する参加国を説得し、全会一致での共同声明の採択にこぎつけられるかどうかという点である。インドの政府高官は共同声明の取りまとめに自信を示しているようだが、これまでにインドで開催されたG20の関係閣僚会議では共同声明が一度も採択されていないため、G20首脳会議として初めて共同声明が出ないという事態が懸念されている15。

しかし、G20を国内向けのアピールの場として政治利用してきたモディ政権にとってみれば、首脳会議で共同声明がまとまるかどうかを含めて、G20の成果はそれほど重要ではないのかもしれない。そう思わせるほど、総選挙へ向けてのPRにG20を利用しようとする政府・与党の姿勢が際立っているのである。

2022年12月1日、インドがG20の議長国に就任すると、政府・与党はそれがいかに歴史的な出来事であるかを喧伝しはじめた。たとえば、インドの国連大使は「インドの歴史における重要な分岐点」と述べているし、与党のインド人民党は「インドに対する世界の絶大なる信頼」を反映して、「インドが歴史上はじめてG20 議長国に選ばれました!」というツイートを動画とともに発信している16。実際には、G20は数ある多国間枠組みのひとつであり、参加国が1年交代の持ち回りで議長国を務めているにすぎない。G20議長国への就任を国民に向けてこれほど大々的に宣伝した国が、これまでにあったかどうかは定かではないが、これらのメッセージがあまりにも大袈裟なことだけは確かである。

さらに、インドネシアに議長国の順番を交換してもらい、2024年前半に予定される総選挙の数カ月前にインドでG20首脳会議を開催できるようにしたことにも、政府・与党の政治的な計算が透けてみえる。実は、2019年の前回総選挙の直前にG20首脳会議をインドで開催できるよう、モディ政権はアルゼンチンに議長国の順番の交換を持ちかけたが、その時は実現しなかったといわれている17。

モディ政権にとってみれば、G20の成果はそれほど重要ではないのではないかという筆者の見方は、あまりにもシニカルに聞こえるかもしれない。しかし、本当にシニカルなのは、選挙で勝利して権力を手に入れさえすれば、あらゆることが正当化されるのだから、外交を含むすべての政策手段を政治的に利用するのは当然であるという、モディ首相率いる政府・与党の「政治的想像力」の方なのである。

バイデン大統領(左)、モディ首相(中央)、インドネシアのジョコ大統領(右)。

写真の出典

- Office of the President of the United States(Public Domain)

参考文献

- 伊藤融 2023.『インドの正体 「未来の大国」の虚と実』中公新書ラクレ。

- NHK 2023.「G20議長国インドの高官 ウクライナめぐる合意文書まとめに自信」8月21日。

- 近藤則夫 2022.「混沌のウクライナと世界2022/第10回 ウクライナ・ロシア戦争とインドのバランシング外交」IDEスクエア、7月。

- 首相官邸 2023.「第二百十一回国会における岸田内閣総理大臣施政方針演説」1月23日。

- 溜和敏 2023.「インド『グローバル・サウス』戦略と日本の対応:急ごしらえの政策にG7議長国として寄り添う」nippon.com、5月31日。

- 東京新聞 2023. 「『グローバルサウス』はG7サミットのキーワード? 『特段の定義はない』のに使う政府、その思惑は」5月18日。

- ナレンドラ・モディ 2022.「国際安全保障の強化へ、大国間の対話促す G20議長国就任でインドのモディ首相寄稿」『読売新聞』12月1日。

- 日本経済新聞 2023.「『グローバルサウス』使わず、G7外相共同声明」4月18日。

- Glauber, Joseph and Abdullah Mamun 2023. “India’s New Ban on Rice Exports: Potential Threats to Global Supply, Prices, and Food Security,” IFPRI Blog, 25 July.

- Haidar, Suhasini 2023. “Ukraine War Not a Priority of G-20 Presidency, Says India,” Hindu, 13 July.

- Hindustan Times 2020. “India, Indonesia Swap G20 Presidency Term; New Delhi to Chair Grouping in 2023,” 23 November.

- Indian Express 2022. “We Don’t Need to Be Told What to Do on Democracy: India’s Permanent Representative to the UN Amb Kamboj,” 2 December.

- Jadhav, Rajendra 2023. “India Expands Curbs on Rice Exports with 20% Duty on Parboiled Grade,” Reuters, 25 August.

- Jaffrelot, Christophe 2021. Modi’s India: Hindu Nationalism and the Rise of Ethnic Democracy, Princeton: Princeton University Press.

- Japan Times 2023. “G7 Hiroshima Communique Will Not Use Term ‘Global South’,” 13 May.

- Modi, Narendra 2022. “India, as G20 President, Urges World to Embrace One-ness in This New Age of Abundance,” Japan News, 1 December.

- Permanent Mission of India to the UN 2022. “Media Briefing on the Occasion of India Assuming UNSC Presidency for Dec 2022,” 1 December.

- Press Information Bureau 2023a. “Text of PM’s Remarks at Opening Session of Voice of Global South Summit 2023,” 12 January.

- Press Information Bureau 2023b. “English Rendering of Prime Minister, Shri Narendra Modi's Address from the Ramparts of Red Fort on the Occasion of 77th Independence Day,” 15 August.

- Rao, Nirupama 2023. “The Upside of Rivalry: India’s Great-Power Opportunity,” Foreign Affairs, 18 April.

- Sinha, Yashwant 2022. “G20 Presidency in the Vajpayee Era: When India Did Not Strut,” Indian Express, 28 December.

著者プロフィール

湊一樹(みなとかずき) アジア経済研究所地域研究センター研究員。専門はインドの政治経済。

注

- Press Information Bureau (2023a)を参照。

- 首相官邸(2023)を参照。

- 日本経済新聞(2023)、東京新聞(2023)、Japan Times (2023)を参照。

- 表2と表3からわかるように、日本の外務大臣の記者会見の方がインドの外務報道官の定例会見よりも回数は多いが、1回の会見の長さは、前者が長くても15分程度なのに対して、後者は30分以上続くことも多い。会見の長さについては、両国の外務省のYouTube チャンネルから確認することができる。

- 『私の思うこと』のホームページを参照。

- インドの元外務次官は、外交・国際政治の専門誌『フォーリン・アフェアーズ』に掲載された論稿で、インドの外交姿勢に批判的な西側諸国を偽善的であると切って捨てたうえで、自国の利益を追求することに何の問題があるのかと開き直り、インドの行動を正当化している(Rao 2023)。このような議論は、インドでは特に珍しいものではない。

- インドにとってのロシアの重要性については、伊藤(2023)の21~31ページ、近藤(2022)を参照。

- ただし、溜(2023)は次のように指摘している。「グローバル・サウスは出てきたばかりの言説であり、あたかもひとまとまりのグループとして捉えるのは適切でない。ましてやインドがグローバル・サウスなる集団の指導的立場にあるなどと考えることには無理がある。」

- 上記の第1と第2の論点を踏まえると、インドの「グローバルサウス」言説の狙いは、日本のこれまでの外交方針とは相容れないようにみえる。それにもかかわらず、なぜ日本は「グローバルサウス」言説を積極的に後押ししているのかという点は、当然の疑問として浮かび上がる。ただし、紙幅の都合により、本稿ではこの点については触れない。

- インドにおける民主主義の後退と権威主義化の進行については、最近になって関連文献が増えている。たとえば、Jaffrelot (2021)は非常に大部だが、最も包括的な研究のひとつである。また、Journal of Democracyの2023年7月号の特集企画「インドはまだ民主主義なのか」に収められている論考も参照。

- モディ(2022)を参照。日本語版は英語版(Modi 2022)とは異なり、「民主主義の母国」というフレーズで始まる一文が省略されているため、それを付け加えている。

- Indian Express (2022)を参照。奇妙なことに、国連インド政府代表部のホームページに掲載されている国連大使の発言記録からは、「私たちはつねに民主主義国だったのです」の部分だけが削除されている(Permanent Mission of India to the UN 2022)。なお、国際NGO「国境なき記者団」による報道の自由に関するランキングでは、インドは180カ国中161位であり、モディ政権下で急速に順位を落としている。

- Press Information Bureau (2023b)を参照。同様に、モディ首相の月例ラジオ講話でも、G20に関する話題は頻繁に登場する。

- Glauber and Mamun (2023)、Jadhav (2023)を参照。インドは世界最大の米の輸出国であり、2022/23年度(2022年4月~2023年3月)には、パーボイルド米を784万トン輸出している。詳しくは、インド商工省の貿易統計データベースを参照。

- NHK (2023)を参照。インドのシェルパ(首脳の補佐役)を務めるアミターブ・カントは、インドにとってロシアのウクライナ侵攻はG20での優先事項ではないと7月中旬に述べている(Haidar 2023)。G20参加国が共同声明に合意できないのは、ウクライナ侵攻に関する段落で対立しているからであることを考えると、議長国としてのインドの姿勢に疑問符が付く発言である。

- Permanent Mission of India to the UN(2022)、インド人民党の2022年12月1日付ツイートを参照。

- Hindustan Times (2020)、Sinha (2022)を参照。

この著者の記事

- 2023.09.05 (火曜) [IDEスクエア] (世界を見る眼)(グローバルサウスと世界)第2回 インド――「グローバルサウスの盟主」の虚像と実像――

- 2021.11.15 (月曜) [IDEスクエア] 目標1 貧困をなくそう――「正義」の問題として

- 2020.07.29 (水曜) [IDEスクエア] 論考:「世界最大のロックダウン」はなぜ失敗したのか――コロナ禍と経済危機の二重苦に陥るインド

- 2020.03.19 (木曜) [IDEスクエア] (続・世界珍食紀行)第22回 インド――幻想のなかの「満洲」

- 2019.08.08 (木曜) [IDEスクエア] 論考:ワンマンショーとしてのモーディー政治――インド総選挙での与党の圧勝と政治プロパガンダ――

- 第1回 グローバルサウスの経済的影響力 ――世界経済の「第三の極」をどうとらえるか

- 第2回 インド――「グローバルサウスの盟主」の虚像と実像――

- 第3回 南アフリカ――「解放」のレガシーと経済的プラグマティズム

- 第4回 ブラジルは戻ってきた――返り咲いたルーラ大統領の外交

- 第5回 BRICSに中東・アフリカ諸国が加わることの意味――エジプトを事例に考える

- 第6回 トルコはグローバルサウスに該当するのか──4つの側面からの検証

- 第7回 ベトナム――曖昧戦略に生き残りをかけるインド太平洋の「スイングステート」

- 第8回 BRICSには加盟せず、OECDへの加盟を目指すインドネシア外交のしたたかさ――「自主・積極外交」のレガシー