IDEスクエア

世界を見る眼

(グローバルサウスと世界)第3回 南アフリカ――「解放」のレガシーと経済的プラグマティズム

South Africa: Liberation Legacies and Economic Pragmatism

PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/0002000013

2023年9月

(5,242字)

「パーリア国家」から「グローバルサウス」へ

かつて、アパルトヘイト体制下の南アフリカは、国際的に孤立した「パーリア国家」であった。第二次世界大戦後、多くの植民地が独立したあとも、人種平等を否定し少数白人支配に固執しつづけた南アフリカに対しては、国際機関の加盟資格停止、スポーツの国際大会からの締め出し、投資・貿易制限など、国際社会からさまざまな制裁が科されていた。

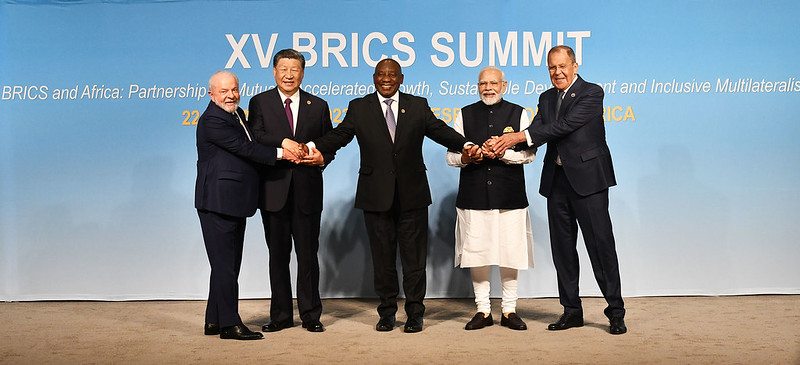

南アフリカの国際社会における立場は、20世紀の終わりにアパルトヘイト政策が撤廃され、民主主義体制への移行が実現したことで劇的に変化した。南アフリカは世界に喝采をもって迎えられ、アフリカ諸国のなかでいちはやく20カ国・地域(G20)やBRICS(ブラジル・ロシア・インド・中国・南アフリカ)に正式メンバーとして加わった。いまでは南アフリカは、アフリカを代表する新興国、「グローバルサウス」の国家と目されるようになっている。2023年8月には、BRICSの第15回首脳会議が南アフリカの最大都市ジョハネスバーグで開催された。また、2025年には南アフリカがG20議長国を務める予定となっている。

BRICS拡大と南アフリカ

2023年のBRICS首脳会議では加盟国の拡大が主要議題のひとつとなった。最終的に、アルゼンチン、エジプト、エチオピア、イラン、サウジアラビア、およびアラブ首長国連邦(UAE)の6カ国が2024年からBRICSに新たに加わることが正式に決まった。BRICS加盟には40カ国以上が関心を示し、20カ国以上が加盟申請をしていたとされており1、会議の宣言文書においては「グローバルサウスの国々によって示されたBRICSメンバーシップへの多大なる関心」が言及された2。しかし、加盟国拡大をめぐる協議の過程では、欧米諸国への対抗を念頭に拡大を強く支持した中国やロシアと、欧米諸国との関係悪化を望まないインドやブラジルとの温度差も目立ったとされる3。加盟国拡大によって、BRICSは少数の新興国間の協力枠組みにとどまらず、「グローバルサウス」としての代表性を高めた一方で、これまで以上に加盟国間の立場の相違が顕著となり、まとまりを維持するのが困難になる状況も予見される。

「BRICS」という言葉は、よく知られているように、もとはといえばゴールドマン・サックス社が2001年の報告書において提示した造語に由来する4。当初は、今後、著しい経済発展が見込まれる新興国として、ブラジル、ロシア、インド、中国の4カ国の頭文字をつなげて「BRICs」と表記され、南アフリカはそこには含まれていなかった。BRIC4カ国間での協力関係は、リーマンショックに端を発する2008~09年の世界的な金融危機への対応を契機として始まった。南アフリカがその枠組みに参加したのは2011年の第3回首脳会議からである。南アフリカの参加により、小文字だった「s」が大文字の「S」になり(「南アフリカ」の頭文字)、BRICSという5カ国の新興国グループの枠組みが確立した。すなわち南アフリカは、今年のBRICS首脳会議で決まった加盟国拡大に先立つ、第1次のBRICS拡大プロセスの当事国であった。

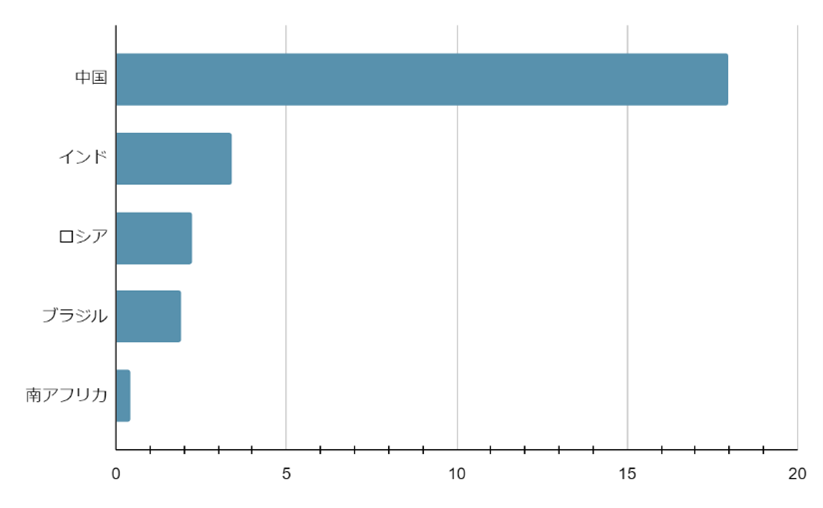

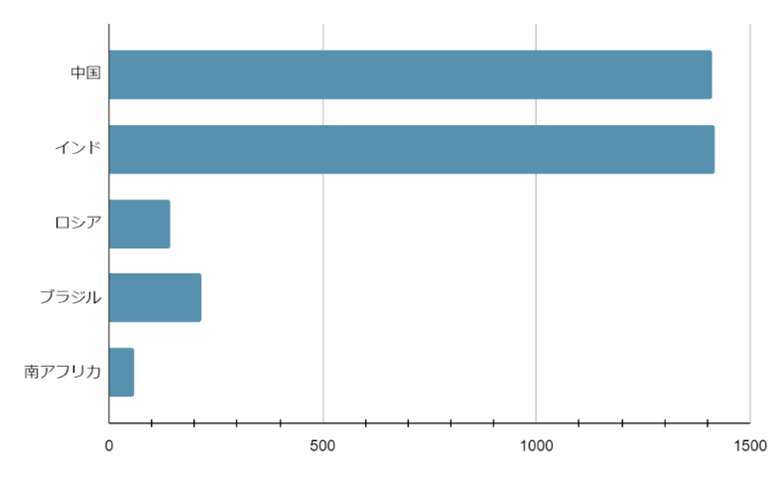

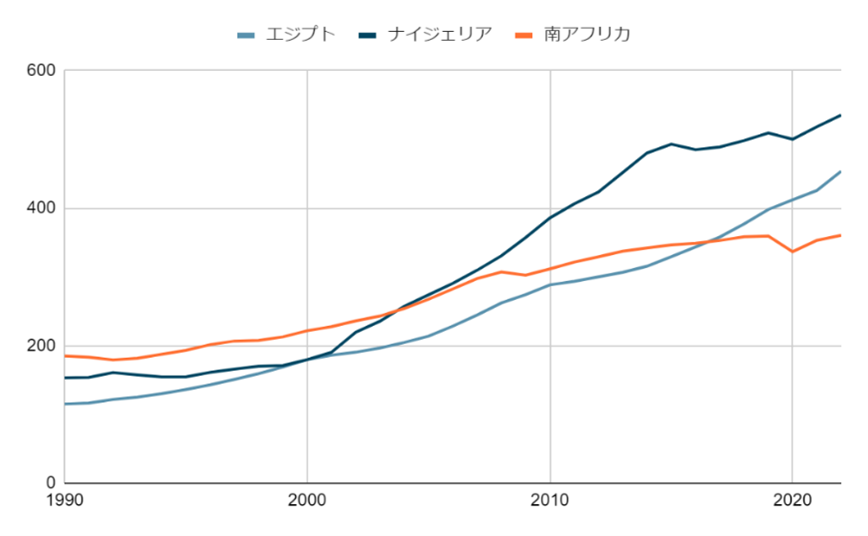

今回のBRICS拡大によって、「アフリカからの唯一の参加国」という特権的な地位を南アフリカは手放すことになる。それにもかかわらず南アフリカは、他のアフリカ諸国の新規加盟を明確に支持した5。その背景には、南アフリカがBRICSの他の4カ国と比べて、経済規模や人口において格段に小さいということがある(図1、図2)。南アフリカはアフリカの地域大国のひとつではあるが、恒常的な電力不足の影響もあって経済の低迷が続いており、すでにナイジェリアやエジプトに国内総生産(GDP)規模において抜かれている(図3)。アフリカからの加盟国が増えることで、BRICSにおけるアフリカの重みは増す。それは南アフリカにとっても望ましいことである。

加えて、アフリカ地域政治における南アフリカの立場の特殊性も他のアフリカ諸国の新規加盟を支持した背景にある。現政権与党であるアフリカ民族会議(ANC)のルーツはアパルトヘイト体制に抵抗する解放運動組織であり、1960年に南アフリカ国内での活動を非合法化されると、多くの活動家が国外に亡命した。亡命ANCの拠点が置かれたザンビアやタンザニアをはじめとするアフリカ諸国は、ときに南アフリカからの報復措置による自己犠牲を払いながらも、南アフリカの解放運動を支援した。

そうした経緯もあってアパルトヘイト後の南アフリカ政府は、外交政策においてアフリカ諸国との関係を最重要視する姿勢を繰り返し表明してきた。アパルトヘイト体制の南アフリカは他のアフリカ諸国と敵対関係にあったため、アフリカ統一機構(OAU)6や南部アフリカ開発共同体(SADC)7に南アフリカが加わったのは、アパルトヘイトが終焉を迎えた1994年になってからのことである。アフリカの地域機構において相対的に新参者である南アフリカは、アフリカ全体の利益を考慮していることを示し続けないかぎり、国際社会でアフリカ代表として振る舞うことに対して他のアフリカ諸国から支持を得ることができない。裏を返せば、他のアフリカ諸国と連携することによって、南アフリカの「グローバルサウス」の国としての存在感が高まるともいえる。

ウクライナ危機への対応は「ロシア寄り」なのか?

2023年のBRICS首脳会議をめぐっては、ロシアのプーチン大統領が出席するかどうかが事前に大きな話題となっていた。というのも、ウクライナへの軍事侵攻を続けるロシアのプーチン大統領に対して、同年3月に国際刑事裁判所(ICC)が、ウクライナの子ども連れ去りに関する容疑で逮捕状を出していたからである。南アフリカはICCに関するローマ規程の締約国であることから、プーチン大統領が南アフリカに入国した場合には、逮捕してICCに引渡す義務を負っている。しかし、会議のホスト国である南アフリカ政府としては、他国の首脳を招いておきながら来たら逮捕する、などという事態は何としてでも避ける必要があった8。結局、南アフリカ政府からの説得を受け入れるかたちで、プーチン大統領の参加はオンラインになったが、画面越しに行った演説でプーチン大統領は、ウクライナでの危機の原因をつくったとして西側諸国を非難し、ロシアのウクライナへの軍事侵攻を正当化した9。

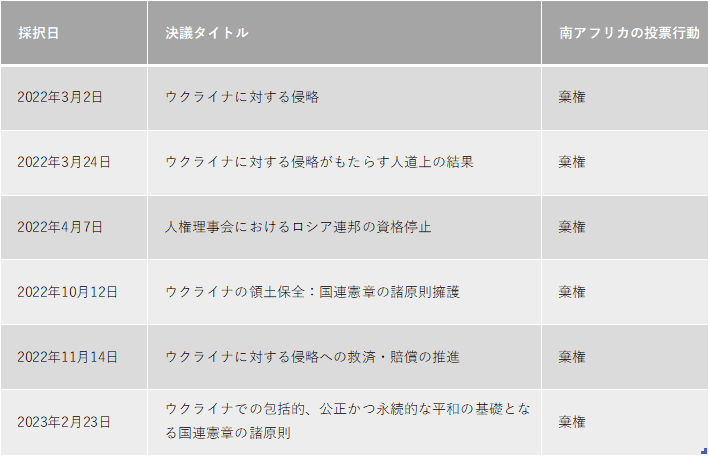

ウクライナ危機に関して南アフリカ政府は、どちらの側にもつかない「非同盟」の立場であると繰り返し表明している。しかし、報道などにおいて南アフリカは「親ロシア」国にカテゴライズされることも多い10。実際、南アフリカは、ロシアのウクライナ侵攻をめぐりこれまで採択された6件の国連総会決議のすべてを棄権してきた(表1)。それどころか、ロシアの敵対行為の結果としてウクライナにおける人道危機が引き起こされたことを明記した2022年3月23日の決議の際には、ロシアの責任に触れない別の決議案を提出しさえした(南アフリカ案は採決に至らず)。2023年2月には南アフリカのダーバン沖で、ロシア、中国と南アフリカの3カ国による合同軍事演習も行われている。

表1 ロシアのウクライナ侵攻に関する国連総会決議における南アフリカの投票行動

(出所)United Nations Digital Libraryより筆者作成

こうした「ロシア寄り」とみえる南アフリカの外交姿勢を説明する際にしばしば引き合いに出されるのが、ANCとソ連とのあいだの歴史的関係である。先に述べたように、現政権与党であるANCは、もともとアパルトヘイト体制に対する抵抗運動をルーツとしている。反帝国主義・反植民地主義を掲げてアフリカやアジアの民族解放運動を後押ししていたソ連は、軍事訓練の提供や活動資金の援助などを含む強力な支援をANCに対して行った。かつてソ連が南アフリカの解放運動の強力な支援者であったことは、南アフリカとロシアの両国間の絆の象徴として外交スピーチでは必ず真っ先に言及される11。対照的に、米国をはじめとする西側諸国は、冷戦という状況の下で、東側の支援を受けていた解放運動に対して冷淡な対応をとりがちであった。

ただし、ANCを支援していたのは当時の「ソ連」であって、そこには現在のロシアだけでなくウクライナも含まれていた。亡命したANC関係者のなかには、キーウに留学したり、オデーサやクリミア半島で軍事訓練を受けたりした者も少なくなかった12。また、南アフリカで民主化に向けたぎりぎりの交渉が行われていた1992年に、ソ連崩壊後のロシアは南アフリカの白人政権と外交関係を樹立し、ANCの反発を買った13。すなわち、歴史的事実だけをみれば、ウクライナとロシアとのあいだでANCが当然のようにロシア寄りになる理由はなく、ソ連/ロシアとANCがつねに蜜月関係にあったというわけでもないことには留意が必要である。

先に述べたように、ロシアとウクライナのあいだの紛争に対する南アフリカ政府の公式の立場は、あくまでも「非同盟」というものであり、一方のロシアだけを非難しても紛争の解決につながらず、二国間の交渉による解決が目指されるべきである、というのが南アフリカ政府の主張である。この主張には、交渉を通じてアパルトヘイト廃止と民主化を実現した、南アフリカ自身の経験も投影されていると考えられる。国民党政権との交渉を通じてアパルトヘイト廃止と民主化を実現し、民主化後には国民統合政府や真実和解委員会の設置などを通した国民和解にも積極的に取り組んだ南アフリカの経験は、他の国々の紛争解決や紛争後の制度設計の参考にされてきた14。南アフリカ政府自身も、ブルンジやコンゴ民主共和国などにおいて、紛争当事者間の和平交渉プロセスに深く関わってきた。そうした経験を踏まえ、南アフリカは、ロシア・ウクライナ間の和平交渉の仲介も試みている。具体的な成果が上がったとはいいがたいが、2023年6月にはラマポーザ大統領が他のアフリカ6カ国の首脳とともにウクライナとロシアを訪問し、両国でそれぞれゼレンスキー大統領およびプーチン大統領と面会した。

ウクライナ危機対応の背景にある経済事情

南アフリカがあくまで中立的な「非同盟」の立場を主張し続けるのは、南アフリカの苦しい経済事情も関係している。先に述べたように、南アフリカは深刻な電力不足に陥り経済の低迷が続いており、この状況を脱するため、南アフリカ政府は貿易や投資の拡大に躍起になっている。

南アフリカの貿易相手国は輸出入とも中国がトップである(南アフリカの輸出額全体に占めるシェアは11.19パーセント、輸入額のシェアは20.58パーセント15)。BRICSのなかでも中国は南アフリカにとって特別な存在であり、2023年8月のBRICS首脳会議の際には並行して二国間の協議が行われ、南アフリカにとって喫緊の課題であるエネルギー部門における援助協力を含む協力覚書が交わされた。

米国市場は、その中国に次いで大きな存在である(輸出額のシェアは10.69パーセント、輸入額のシェアは7.04パーセント16)。南アフリカは、米国のアフリカ成長機会法(AGOA)の優遇措置の対象となってきたが、その期限が2025年に迫っており、現在、優遇措置継続をめぐる交渉が行われている。もしAGOAの優遇措置を失った場合、南アフリカの農業、自動車関連部門などに深刻な影響が出ると予想されている。南アフリカとしては、米国との政治的立場の相違はありつつも(ウクライナをめぐる問題以外に、パレスチナ問題やキューバとの関係においても米国と南アフリカの間には埋めがたい溝がある)、AGOAの交渉を首尾よく運ぶためにも、米国との関係悪化をできる限り避けたいという事情がある。

他方でロシアとは、鉱業やエネルギー分野などで関係を深めてきているものの、貿易相手国としてはまったく上位に入ってこない(輸出額シェアは0.34パーセント、輸入額シェアは0.67パーセント)17。ロシアは南アフリカの新興国外交の重要な政治的パートナーではあるが、経済面では中国や米国との関係の重要性に及びもつかない。南アフリカが「非同盟」の立場を貫くのは、対立を深める米中両国と良好な経済関係を維持するためでもある。

このように、ウクライナ危機に対する南アフリカの対応には、南アフリカ自身の「解放」のレガシーに由来する価値観と、経済的な利害に即したプラグマティズムの両方の要素が混在している。このふたつの要素の間には矛盾が生じるため、南アフリカ政府の対応は一貫性を欠くものであるように観察者の目には映る。しかし、いずれの陣営にも属さない「非同盟」を主張しつづけながら、せめぎ合う大国のはざまで、そのときどきの状況に応じて言説や対応を使い分ける南アフリカの外交に、「大国ではないグローバルサウス」の国家としての主体性やしたたかさを見て取ることもできるのではないだろうか。

写真の出典

- GCIS, GovernmentZA(CC BY-ND 2.0)

参考文献

- 朝日新聞デジタル 2023.「『BRICSこそ多数派』 プーチン氏、米欧批判 オンライン演説」8月24日。

- NHK 2022.「【動画】“親ロシア”広がるアフリカ 背景には何が」11月15日。

- 日本経済新聞 2023.「外相、親ロシアのアフリカ3カ国訪問」8月2日。

- 藤井広重 2018.「南アフリカにおける国際刑事裁判所脱退議論をめぐる考察――南アフリカICC法の展開と適用を中心に」『宇都宮大学国際学部研究論集』45: 95-106。

- 藤生将治 2023.「ウクライナ情勢をめぐるグローバル・サウスの動向――国連総会決議をめぐる各国の投票行動を中心に――」『立法と調査』457: 48-70。

- 毎日新聞 2023.「BRICS加盟国が拡大、11カ国に 新たにアルゼンチンなど6カ国」8月24日。

- 峯陽一・畑中幸子編 2000.『憎悪から和解へ 地域紛争を考える』京都大学学術出版会。

- ロイター 2017.「南アフリカ、ICC脱退を正式に撤回 国連に通知」3月8日。

- ロイター 2023a.「40カ国以上が『BRICS加盟に関心』」7月21日。

- ロイター 2023b.「BRICS拡大巡る協議継続、加盟国間の相違根強く」8月24日。

- BRICS 2023. “BRICS and Africa: Partnership for Mutually Accelerated Growth, Sustainable Development and Inclusive Multilateralism - XV BRICS Summit Johannesburg II Declaration,” 23 August.

- Lynd, H. 2022. “The Politics of Imperial Gratitude,” Africa Is a Country [blog], 14 March.

- O’Neill, J. 2001. “Building Better Global Economic BRICs,” Global Economics Paper No.66, Goldman Sachs.

- Ramaphosa, C. 2023a. “Address by President Cyril Ramaphosa on South Africa’s Foreign Policy,” The Presidency, Republic of South Africa. 20 August.

- Ramaphosa, C. 2023b. “Remarks by President Cyril Ramaphosa during a Plenary Session in the 2nd Russia-Africa Summit in St. Petersburg in the Russian Federation,” 28 July.

- Shubin, V. 1996. “The Soviet Union/Russian Federation’s Relations with South Africa, with Special Reference to the Period since 1980,” African Affairs, 95(378): 5–30.

著者プロフィール

牧野久美子(まきのくみこ)アジア経済研究所地域研究センターアフリカ研究グループ長。専門は南アフリカ地域研究、国際関係論。主な著作に『南アフリカの経済社会変容』(共編著、アジア経済研究所、2013年)、『新興諸国の現金給付政策――アイディア・言説の視点から――』(共編著、アジア経済研究所、2015年)など。

注

- ロイター(2023a)および毎日新聞(2023)を参照。

- BRICS(2023)を参照。

- ロイター(2023b)を参照。

- O’Neill(2001)を参照。

- Ramaphosa(2023a)を参照。

- 現在のアフリカ連合(AU)の前身組織。

- その前身はアパルトヘイト体制の南アフリカに周辺国が協力して対抗するためにつくられた南部アフリカ開発調整会議(SADCC)であった。

- こうした事態には前例があり、2015年6月にジョハネスバーグで開催されたAU首脳会議の際、南アフリカ政府は、ダルフール紛争に関連してICCから逮捕状が出ていたスーダンのバシール大統領の参加を容認し、逮捕することなく入出国させた。この件に関しては、人権と法の支配の推進を目的として多くの戦略的訴訟を手がけてきた南アフリカ国内の市民社会組織が提訴し、バシールを逮捕せずに出国させた南アフリカ政府の行為が南アフリカ憲法およびローマ規程に違反するものであったという判決が出ている(藤井2018)。この経緯をめぐってICCから非難されたことを受けて、南アフリカは2016年10月にICCからの脱退の意向を表明したが、2017年3月に南アフリカの憲法裁判所がICCからの脱退が「違憲で無効」であると判断したことを受けて、ICCからの脱退を撤回した(ロイター 2017)。

- 朝日新聞デジタル(2023)を参照。

- たとえば、NHK(2022)、日本経済新聞(2023)など。

- たとえば、Ramaphosa(2023b)を参照。

- Lynd(2022)を参照。

- Shubin(1996)を参照。

- 峯・畑中編(2000)を参照。

- 貿易額シェアは以下の資料による。South Africa Trade Summary 2021 Data, World Integrated Trade Solution. (2023年9月15日アクセス)

- 同上。

- 同上。

この著者の記事

- 2023.09.27 (水曜) [IDEスクエア] (世界を見る眼)(グローバルサウスと世界)第3回 南アフリカ――「解放」のレガシーと経済的プラグマティズム

- 2021.12.02 (木曜) [IDEスクエア] 目標3 すべての人に健康と福祉を――必要な保健医療サービスを誰もが受けられる世界へ

- 2019.11.22 (金曜) [IDEスクエア] (続・世界珍食紀行)第18回 南アフリカ――「虹の国」の国民食、ブラーイ

- 第1回 グローバルサウスの経済的影響力 ――世界経済の「第三の極」をどうとらえるか

- 第2回 インド――「グローバルサウスの盟主」の虚像と実像――

- 第3回 南アフリカ――「解放」のレガシーと経済的プラグマティズム

- 第4回 ブラジルは戻ってきた――返り咲いたルーラ大統領の外交

- 第5回 BRICSに中東・アフリカ諸国が加わることの意味――エジプトを事例に考える

- 第6回 トルコはグローバルサウスに該当するのか──4つの側面からの検証

- 第7回 ベトナム――曖昧戦略に生き残りをかけるインド太平洋の「スイングステート」

- 第8回 BRICSには加盟せず、OECDへの加盟を目指すインドネシア外交のしたたかさ――「自主・積極外交」のレガシー