IDEスクエア

論考

タイの対中接近外交が目指すもの──タクシンとプラユットの対外構想の比較による考察

Examining Thailand’s China Policy: A Comparison of Thaksin and Prayuth’s Diplomatic Strategies

PDF版ダウンロードページ:https://hdl.handle.net/2344/0002001257

2025年2月

(10,039字)

タイはなぜ中国と関係強化を進めるのか?

トランプ政権発足で米中対立が新局面に入りつつある。そのなかで、東南アジアなど周辺諸国の対中・対米姿勢にも関心が集まっている。タイは長らく米中間で外交的バランスを維持していたといわれるが、2000年代から急速に中国との関係を強化してきた。タイの対外政策担当者は、対中接近によって何を得ようとしているのか。本稿はこの問いに解答する。

タイは東南アジアのなかでも中華系移民の同化が進んだ国であり、歴史的な華人・華僑ネットワークの活発な交流を国家間の友好関係に結び付ける報道や分析は多い。また国際関係における勢力均衡の視点から、タイの軍事政権がクーデタに批判的な米国を脅威とみなし、けん制のために中国へ接近したとする説明も少なくない。特に2014年の軍事クーデタ後は、民主主義を重視する欧米や日豪との距離を広げ、権威主義体制をとる中国と政治的関係を強化しつつあるといわれる。しかし、2000年代に入り急速に拡大したタイ・中国関係の短期的な変化を、華人・華僑ネットワークのような長期的要因や、米中の体制間競争のような国際構造上の条件から説明するのは限界がある。本稿では2000年代のタイと中国の関係をタイの視点から、具体的には対中関係拡大を積極的に推進したタクシン・チンナワット1政権(2001-2006年)とプラユット・チャンオーチャー政権(2014-2023年)の、二つの政権の対外構想から解き明かすことを試みる。

2000年代──タイ・中国関係の急拡大とタクシンの積極外交

(1) タクシンの対外構想と対中政策

2000年代、米中対立は当時まだ顕在化しておらず、南シナ海領海問題をめぐる中国とASEAN諸国の対立も一時的な「凪」の状態にあった。タイ国内でも安定的な議会政治が続き、順調な経済発展を遂げつつあった。比較的穏やかな国内外の環境のもと、タイ・中国間の関係は同時期に始まった中国の経済成長と対外経済戦略をプッシュ要因とし、以下でみるようなタイ政府の積極的な対応をプル要因としながら拡大した。その先鞭をつけたのがタクシンである。

タクシンは独自の対外構想を掲げ、従来の対外政策決定の仕組みを大きく改変した。2001年2月の施政方針演説では、対外経済政策として貿易自由化と開発途上国に配慮した公正な通商交渉を掲げ、外交については「経済面を中心とした積極外交」を提唱した。「積極外交」とは、国連やその他国際機関における公正の実現、アジア諸国を中心とした協力拡大、国際平和や紛争予防への貢献、タイの国益の促進と保護、近隣諸国との開発協力強化をさす2。タクシンは貿易交渉等を担当する国際経済政策委員会の責任者に自身の腹心を抜擢し、外務省と商務省を統括させた。安全保障政策でも自身の信頼する人物を国家安全保障評議会や国軍の要職につけ、彼らや自分自身が持つ隣国要人との個人的関係を利用して、首相を頂点としたトップダウン型の対外政策決定制度を構築したのである(青木 2008)。

こうした仕組みの下、対中政策の軸となったのが、副首相兼国防相に任命されたチャワリットである。チャワリットは1980年代に陸軍司令官として中国との非公式な人的ネットワークの中心的存在となった。その過程で、カンボジア紛争和平プロセスやラオスとの関係改善交渉を通じ、中国を含む近隣諸国へその影響力を拡大した人物である(Pavin 2010)。タクシン政権下で、チャワリットは遅浩田中国国防部長との個人的関係を軸に、それまでアドホックに行われていた両国軍間協力の制度化を進めた。2001年12月にはチャワリットの申し出により二国間防衛高官会議が定例化された。また2005年には、タイ領内で史上初となる両国陸軍の合同地雷除去訓練と、海軍合同軍事演習「タイ中友好2005」が実施された(Storey 2008)。

2005年にチャワリットが退任すると、タクシンは自らタイ・中国間交流の制度化を継続した。タイと中国は2006年に「タイ・中国戦略合同行動計画」を策定した。同計画は2006年にタイ国内で発生した軍事クーデタに阻まれ年内調印には至らなかったものの、クーデタ後に成立したスラユット暫定政権の下で調印された(チュラチープ 2020)。「行動計画」は2011年までタイ中関係の大枠として参照されたことから、タイの対中外交は2001年から2011年まで概ねタクシン期に敷かれた路線で進んだといえる。「行動計画」の内容は、政治、軍事、安保、外交、貿易・投資から文化協力、多国間地域協力における中タイ連携まで、15もの分野に及ぶ(Chulacheeb 2010)。同計画に従い、2012年までにタイと中国の間では経済(副首相レベルの経済貿易合同委員会)、外交・政治(外務省間定例協議)、軍事・安保(国防省・国軍間定例協議)、科学技術(中国・タイ科学技術合同委員会)、地方政府レベル(雲南、厦門、広東各省政府とタイ政府との作業部会)での協議が制度化された3。

(2) 対中経済関係拡大と経済面での積極的外交

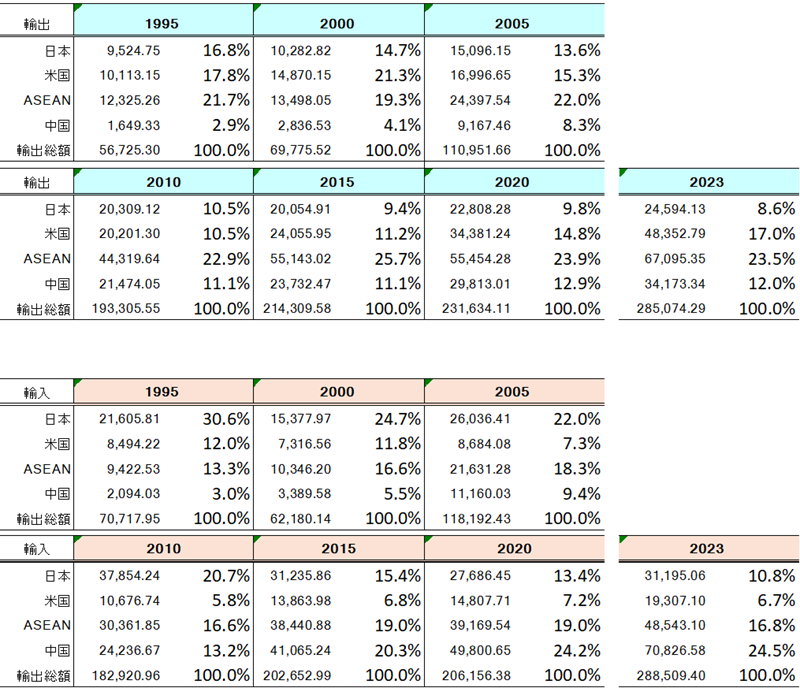

各種のタイ・中国間関係拡大のなかで最も顕著だったのが、貿易や投資である。タイの貿易総額に占める対中輸出の割合は、1995年の2.9%から2000年の4.1%、2005年の8.3%を経て2010年には10%を超えた。輸入もまた1995年に3.0%だったものが2005年には9.4%、2010年には13.2%と拡大しており、以後2020年代までその傾向が続いた(表1)。

表1 タイの国別貿易額推移(100万米ドル)

(出所)タイ中央銀行統計より筆者作成

中国は2000年以降、貿易、対外直接投資、対外援助に加え、「対外経済合作」と呼ぶ対外経済協力事業に力を注ぎ、4つの活動を相互に連関させながら東南アジア地域へ進出した(末廣ほか 2014)。こうした中国の海外経済進出をタクシン政権は積極的に受け入れた。2003年、タイ・中両国は中国・ASEAN自由貿易地域協定(CAFTA)を1年前倒しで発効させている。タクシンはCAFTA前倒し実施と並行して、バーレーン(2002年12月合意)、インド、ペルー(同2003年10月)、オーストラリア(2004年4月合意)、ニュージーランド(同2005年7月)ともFTAを締結し、さらに日本(2004年4月交渉開始、2005年9月合意)、米国(2004年6月交渉開始)と交渉開始で合意した。タクシンにとってFTAとは、「将来タイが自国の人口をはるかに超える市場にアクセスし、地域の戦略的な投資先となるための手段4」であり、CAFTAは単に中国の市場アクセスと投資を確保するにとどまらず、タイ経由で中国市場への輸出を狙う外国企業の投資を呼び込む手段だったといえる。

(3) タイを中心とした広域秩序構想とそこにおける中国の位置づけ

FTAと並んでタクシンが力を注いだのが、アジア諸国との多国間協力枠組み創設である。タクシンは政権獲得前の2000年頃からアジアにおける新たな広域フォーラムの必要を各国に訴えていた。この構想は、政権発足後の2002年にアジア協力対話(ACD)として実現し、タイで開かれた第1回会合には日本、中国、韓国、ASEAN9カ国(ミャンマーは欠席)など17カ国が参加した。ACDの活動のうち、タクシンが最も力を注いだのが「アジア債券基金」(ABF)構想を軸とする金融協力である。ABFは、アジア各国が出資する基金を加盟各国が発行する債券に投資することにより、現地企業の長期的な資金調達を支える債券市場を形成することを目指していた。タクシンは2004年にバンコク市内で行われたスピーチで、ABFを「アジア諸国が自国の余剰を自国の発展と繁栄のための資金として活用することを可能にするもの」と説明している5。

アジアのなかでもタクシンが特別視していたのが、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムといったメコン流域諸国である6。2003年4月にASEAN首脳会議の場でタイとミャンマー、カンボジア、ラオスからなる「経済協力戦略」(ECS)を発表し、2004年にはベトナムも加わってイラワディ・チャオプラヤー・メコン経済戦略(ACMECS)を発足させた。ACMECSはタイによる借款供与のための枠組みである。2005年にタイと中国の間で締結した「戦略的パートナーシップ覚書」では、中国からの投資によるメコン流域東南アジア諸国での天然ガス共同開発計画や、大メコン圏協力(GMS)の経済回廊計画を利用した陸運網共同開発といった事業で合意している(恒石 2006)。タクシンは、メコン流域諸国と他の島嶼部ASEAN諸国との間で経済統合を進め、その間でタイがビジネスの中心となって諸外国からの投資を集めるという構想を掲げた。その実現に向け、メコン流域諸国を地域的生産拠点とするための支援に力を注いだとみられる7。タクシンの対外構想は、自由貿易を前提としつつ、先進国と途上国、あるいは欧米諸国とアジア諸国との格差を埋めるための制度を作り、そこでタイが仲介的役割を果たすことで利益を確保しようとするものだった8。

注意したいのは、タクシンのアジア・途上国重視や対中関係強化が、対米関係の希薄化に繋がっていなかった点である。タクシンは2001年に始まった米国による対テロ戦争に対し、当初は中立の立場をとった。しかし2003年に国内でイスラム過激派ジェマー・イスラミアと連携したテロ計画が明らかになると、一転して米国とテロ組織をめぐる連携を進め、同年には国会の反対を押し切って米国の主導するイラク復興支援に国軍部隊を派遣した(東 2004)。これに対し米国のブッシュ大統領はタイを9番目の非NATO同盟国に指定することで応じた。タクシンは米国とのFTAにも積極的であり、市民団体から強い反対を受けながらもタイ・米FTA交渉を続けるなど、前後の時代に比べてタイ米関係はむしろ活発であった。またタクシンはしばしば自分の在任中にOECDへ加盟する意思を表明しており、先進国となり欧米諸国と比肩することを目指していた様子がうかがわれる(青木2008)。彼の対外構想において、中国との関係はタイの直接的な経済利益拡大の手段であり、同時にタイを中心とした広域国際秩序構築におけるパートナーであったと考えられる。

2010年代──プラユットの「国家安全保障計画」における中国の役割

(1) プラユット政権の外交体制と対中政策

タクシン政権はその強権ぶりを嫌った国軍や官僚勢力によって、2006年にクーデタで倒された。その後もタクシンを支持しクーデタに反対する人々と、国軍の政治介入を支持する人々との対立が続いた。そうしたなかで、2014年に国軍を率いてタクシン派タイ貢献党政権を排除し、政権を掌握したのがプラユットである。プラユットは、タクシン支持者やクーデタに反対する勢力を王室を頂点とする現体制に対する挑戦者ととらえ、「王室の防衛と権威称揚9」を責務に掲げて政治運営に乗り出した。

クーデタを受けて欧米諸国が各種協力を一時凍結するなか、いちはやくタイの秩序回復を祝うメッセージを軍事政権に送ったのが中国であった。その後も米国がタイ国内の非民主的な政治状況を理由に二国間軍事協力活動を縮小したのをよそに、軍事政権は中国政府と政経両分野で協力を重ねた。2019年にクーデタ後初の下院総選挙が行われると、軍事政権は政党・パランプラチャーラット党(PPRP)を結成して選挙に参加し、他の体制維持派政党と連立を組んで政権の座に留まった。改めて首相に就任したプラユットのもと、タイは中国との軍事協力や対中貿易・投資を推進し、2022年11月には「安定、繁栄、持続可能性を強化し未来を共有する運命共同体」の構築を宣言した10。

こうした経緯から、プラユット政権は発足当初から対中関係強化に力を注いだようにみえる。しかし、実際には内政安定化が優先され、外交体制が整ったのは新憲法草案制定過程がやり直しになり、政権の長期化がほぼ確実となった2015年以降であった11。この年、プラユットはそれまで国軍出身の副首相が兼務していた外相ポストに元外交官のドーン・プラマタットウィナイを任命し、同時に経済・国際経済政策担当副首相として、クーデタグループ経済顧問のソムキット・ジャトゥシーピタックを抜擢した。ソムキットはタクシン政権で副首相兼財相を務め、国際経済政策委員会の長として対外経済政策をリードした人物である12。さらに対中関係については、クーデタグループの指導者のひとりであるプラウィット・ウォンスワン副首相兼国防相(元陸軍司令官)もしばしば直接交渉に当たった。このようにプラユット政権の対外政策はクーデタグループ(経済担当のソムキットと国軍出身のプラウィット)と外務省(ドーン)の二頭体制で進められ、対中政策もその体制の下で実施されたことに注意したい。

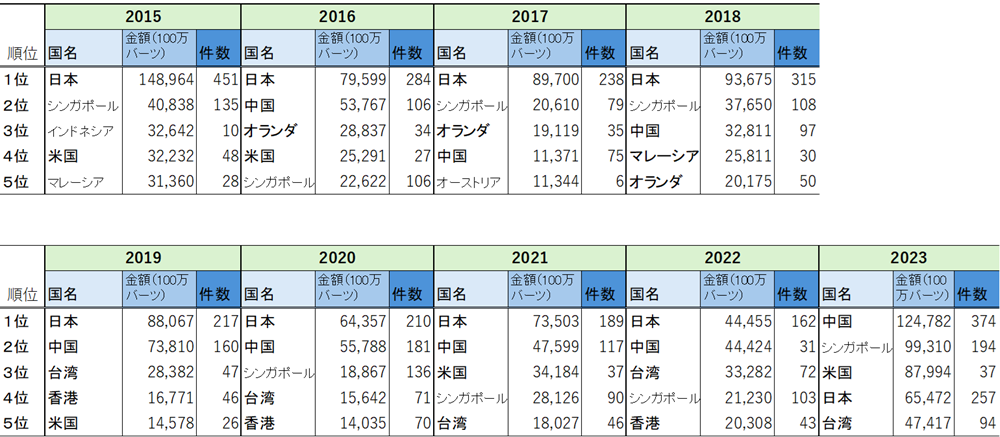

2016年12月、ソムキットは北京で開催された第5回中タイ貿易投資経済協力合同委員会で李克強首相とタイ国内における高速鉄道開発協力、ならびにタイの農産物輸出支援で合意した。またソムキットは中国企業に対し、自身が推進するタイ国内での産業再編計画「スーパークラスター」への参加を呼び掛けた。さらに2017年5月、タイと中国は中国の「一帯一路」構想を中タイ高速鉄道によってタイの高度産業インフラ「東部経済回廊」(EEC)に接続することで合意した(江田・蒲田 2021)。政府間の動きに合わせ、タイ企業もまたこの時期に製造業や情報通信、ネット通販、不動産や生命保険といった分野で中国企業との提携を推し進めている(末廣2020)。こうした官民によるタイと中国との経済連携は、二国間に留まらず、GMSといった地域的多国間枠組みでも進展した(青木2020)。その結果、中国企業の対タイ投資は飛躍的に拡大した。タイ投資局の統計によると、2015年に81件281億バーツで国別で第6位だった中国からの投資は、2016年には106件537億6700万バーツで第2位となり、2023年には1247億8200万バーツとトップに躍り出た(表2)。

表2 外国資本によるタイへの直接投資額(認可ベース)

積極的な対中接近は政治・安保分野にも及んでいる。2016年9月には、ASEAN首脳会議でタイの外交官が中国による南シナ海での海域秩序構築を支持する発言をして注目を集めた(Zawacki 2017)。その後タイ・中国間では、2016年12月にプラウィット副首相兼国防相が訪中してタイ国内への軍事物資工場建設を要請し、2017年にはタイ海軍が中国からの潜水艦調達計画に合意するなど、国軍間での取引契約が続いた。

(2) 「中国以外」の対外政策にみるバランス外交と国際的リーダーシップの希求

対中政策と並行し、プラユット政権下では外務省を中心に米国との応酬や多国間外交への参加、国際人身取引問題への積極的対応も行われた。

クーデタ直後、米国政府は国内法に従って国際軍事教育を含む軍事支援を凍結し、オバマ大統領は2015年度の多国間合同軍事演習「コブラゴールド」への参加人数縮小を決定した。2015年1月には、タイを訪問したラッセル国務次官補が、チュラロンコーン大学での講演会で軍事政権によるタクシン派インラック前首相への司法追及に懸念を表明した。発言に対し、タイ外務省は直ちに米国大使へ抗議を申し入れた。同年11月には、新たに着任したデイヴィス大使が記者会見で軍政の言論統制や不敬罪による量刑長期化に懸念を表明し、軍事政権だけでなくクーデタ支持派の市民からも激しい批判を惹起した(青木[岡部] 2016)。しかし、2015年にプラユット政権の長期化が確実になると、米国はタイとの関係改善に動き始めた。2015年には3年ぶりにタイ・米戦略対話を再開し、二国間協力の他、ASEANの中心性や南シナ海行動規範(COC)早期締結を支持することで合意した13。その後タイ政府は2017年に新憲法を公布して民政復帰への目途を付け、同年中にはプラユット首相とトランプ大統領との初会談が実現した。2019年に国会選挙が実施されると、米国はこれを民政復帰と判断して各種援助を再開した。以後タイ米両国は、タイ・米同盟のための共同ビジョン宣言2020(2019年)、メコン・USパートナーシップ創設(2020年)、タイ米戦略的同盟・パートナーシップ宣言(2022年)と合意を重ね同盟関係を確認している。

米国との応酬の一方、タイは途上国からなる多国間協力でリーダーシップを発揮していたことにも目を向けたい。2015年、タイは国連G77の次年度議長国に選出された。2016年には「2030年持続的な開発アジェンダ」(SDGs)と「ポスト2015年開発アジェンダ」のもと、G77議長国として持続的開発目標達成に向け多くの会議を主催した(真辺 2018)。9月初頭には中国の招待により、G77議長国として初めて杭州で開催されたG20サミットに参加している。同月末にはニューヨーク国連本部で開催されたG77プラス中国第40回会合の議長を務め、国王ラーマ9世が提唱した「知足経済」によるタイの持続的経済発展への取り組みを紹介した14。また同じ年にタイはACDの議長国を務め、3月の外相会議でプラユットが基調講演として「知足経済」について述べている15。国連やアジア諸国からなる多国間協議の場で中国の外交的支援を受けながらタイが国際的孤立を回避し、むしろ積極的に国王の権威とともに国際社会への貢献をアピールしたことに注意が必要である。

一方プラユット政権は、2014年の発足時から人身取引対策を優先課題に指定し、関連法を整備して対策を進めた。2015年5月に発覚したタイ陸軍将兵らの関与する国際的人身取引事件では、タイは事件に関与した国軍関係者の逮捕、刑事訴追と処罰を行うと同時に、「インド洋非正規移民にかんする特別会合」を開催している。会合では17の参加国と4つの国連機関、3カ国のオブザーバーからなる協議を進めた(鈴木 2019)。また第2回会合では10万米ドルの支援を国連下の国際移住機関(IOM)に提示するなど、積極的に人権問題に取り組む姿を内外に印象付けた。

(3) グローバルレベルでの外交バランスと地域レベルでの経済連携

こうした「中国以外」の対外政策を踏まえつつ、プラユットは2016年頃からバランス外交や国際社会における「積極的役割」という二つの概念を軸に対外構想を徐々に形成していったように思われる。例えば2016年6月、プラユットは英国国際戦略研究所(IISS)が開催したアジア安全保障会議での基調講演で、タイは「中小国として近隣との友好を模索し、持続可能なバランスを地域に作り出すため協力すべき」との見解を示した16。2019年の下院総選挙後に行った国会施政方針演説では、「対外政策」に代わって「国際社会におけるタイの役割促進」という項目を立てている。そこでは近隣地域やより広範な国際社会と安定した外交関係を構築し、国連持続可能な開発目標(SDGs)実現や地域におけるASEANの団結や影響力強化、人身取引など非伝統的脅威への対策に貢献することをうたった17。

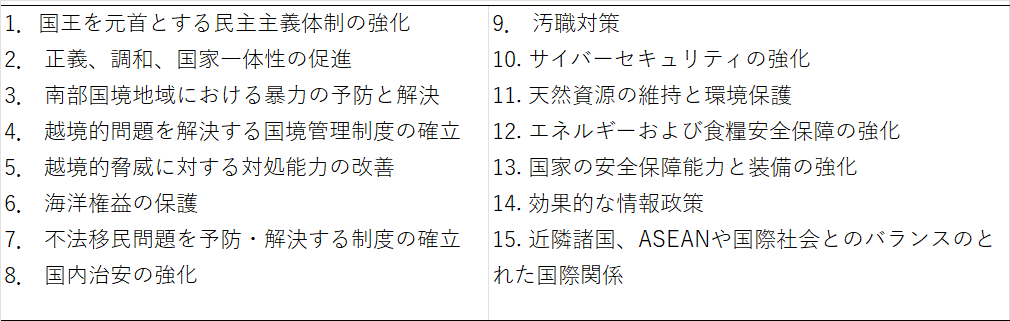

こうした対外構想における中国の位置づけは、プラユット政権が2018年に策定した「国家安全保障計画および政策2019-2022」(国家安保計画)をみるとよくわかる。国王ラーマ9世が死去した2016年、プラユット政権は国家安全保障評議会法(NSC法)を改正し、国家安全保障を「国王を元首とする民主主義体制や国益に影響を与え、国の独立、主権、領土保全、宗教制度、君主制、治安、平和的生活に対する脅威から解放された状態」と定義した18。国家安保計画はこの定義を踏まえ、対外政策を国家安全保障の手段のひとつとして位置づけた。同計画では対外脅威としてグローバルな勢力均衡の変化を、国内脅威として王制に対する攻撃や国内政治対立、テロや越境的犯罪など非伝統的安全保障問題を挙げる。対策として提示された項目をみる限り、国家安保計画は対外的脅威よりも対内的脅威の方を重視していた様子がうかがわれる(表3)。

表3 「国家安保計画2019-2022」が提示する政策

国家安保計画は、グローバルレベルで米国の覇権に中ロなど新興勢力が挑戦しているとの認識を示し、そうした情勢下でタイは大国間でのバランスを維持するべきだと提唱する19。一方地域レベルでは、中国の東南アジア進出がより深刻な紛争を地域にもたらすと展望するものの、タイはそのなかで地の利を生かし、一帯一路構想やASEAN経済と連携して自国の経済開発計画を進めることができると分析する。そして対外政策を通じて超大国との友好による安保上の均衡を維持し、 ASEANや他の国際協力枠組みでタイが積極的な役割を果たすことを促す20。国家安保計画からは、タイ政府が米中対立の先鋭化を認識しつつも喫緊の脅威とはみなしていなかったことがうかがわれる21。グローバルレベルで米中双方と友好関係を築いて安保上の均衡を維持し、多国間協力に貢献して国際的信頼を得る。その一方、地域レベルでは経済的利益のため中国とASEAN双方と連携するというのが、同計画の示すプラユット外交の対外構想である。そのなかで、中国はタイ国家のグローバルレベルにおける安定と地域レベルでの繁栄を支える要としての役割を期待されている。プラユット政権の対外構想は、クーデタグループと外務省とがそれぞれ追求してきた政策の羅列であり、それぞれの具体的関連性は明確ではない22。しかし、そのことが結果としてタイを親中一辺倒路線や米国からの離反に向かわせず、対外政策の多様性を確保していることに注意が必要である。

「米中対立」や「体制間競争」では見えない対中外交の狙い

タクシン支持派とプラユットら国軍・官僚・王室支持勢力は、2000年代を通じ不倶戴天の政敵として対立した。それぞれの政権を取り囲む国際情勢や内政上の立場が異なるにもかかわらず、タクシンとプラユット両政権の対外構想には共通点がみられる。どちらの政権も、成長する中国経済の影響を戦略的に利用するかたちで自国の経済発展を目指した。そして「アジア共同体」や国連などの広域国際秩序のなかで、外交上のパートナーとして中国との関係強化を図った。両政権の対外構想からみる限り、タイの対中政策には、米中対立や「民主主義 対 権威主義」の体制間競争よりも、タイ国家の発展や生存、国際的立場向上といった目的が大きく作用しているように思われる。一方で、両政権の対外構想には違いもみられた。タクシンの想定した広域秩序が途上国と先進国間の経済的格差を軸とし、経済力を国際政治上の影響力と同一視してその拡大を目指すものだったのに対し、プラユット政権は国連やACDなど既存のフォーラムで平和や持続的発展といった価値観への貢献を訴え、タイの国際的名声を追求した点が異なっている。

タクシン派と国軍・官僚・王室支持派の連立で対中政策は変わるのか?

2023年5月、タクシン派タイ貢献党はプラユット前政権の与党各党と手を組み、国会内で多数派形成に成功して政権を獲得した。政権内ではタクシン派と国軍・官僚・王室支持勢力の緊張関係が続くものの、いずれの勢力が主導権をとってもタイの対中友好路線は今後も継続すると思われる。それを予感させたのが、タクシンの次女であるペートーンターン・チンナワットの首相就任後に行われたタイ・中国二国間の文化外交である。2024年12月4日、バンコクの王宮前広場で、中国から運ばれた「仏牙舎利」(釈迦の歯といわれる聖遺物)を廟に納める奉安式典が行われた。この仏牙舎利は、2024年に72歳となった国王ラーマ10世の長寿と、2025年のタイ中国交50周年とを同時に祝賀するため、タイ側が中国政府に貸与を要請したものである。ペートーンターン首相が取り仕切る式典にはタイ貢献党の幹部や中国政府関係者が参列した。その様子は、「タイ国家の安定と繁栄を支える中国」という2000年来の構図を引き続き維持しようというタイ・中国双方の意思をうかがわせる23。

ただし、タイ・中国間では近年になって利害の不一致が顕在化しつつある。タイでは2020年頃から対中貿易赤字が拡大し、2023年には過去最高額の約366億5300万米ドルを記録した(表1を参照)。タイ国内では中小製造業や小売業から対策を求める声が上がっており、ペートーンターン政権も外国企業との不公平な競争から中小企業を保護することを緊急政策に掲げて対策を探っている24。中国経済の成長鈍化が続くなか、実利を重んじるタイが中国との間で利害をどう調整するのかが注目される。

※この記事の内容および意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式意見を示すものではありません。

写真の出典

- 小林磨理恵氏撮影(2025年1月7日)

参考文献

- 青木まき2008.「タックシン政権の対外政策──政権の主導によるタイの中進国化──」玉田芳史・船津鶴代編『タイ政治・行政の変革 1991-2006年』アジア経済研究所、315-349.

- 青木まき2020.「タイ国内における『メコン地域』概念の形成とその動機」末廣昭・青木まき・伊藤亜聖・大泉啓一郎・大庭三枝・柿崎一郎・助川成也・畢世鴻・宮島良明2020『アジアの新たな地域秩序と交錯する戦略 タイとCLMV・中国・日本』(現代中国研究拠点研究シリーズNo.21)、東京大学社会科学研究所、151-170.

- 青木(岡部)まき2016. 「2015年のタイ 遠のく民政復帰」『アジア動向年報 2016』アジア経済研究所、293-320.

- 江田真由美・蒲田亮平 2021.「米中摩擦を背景に加速する中国の対タイ投資」(特集:コロナ禍後の新時代、中国企業はどう動く)、JETRO地域・分析レポート、3月17日.

- 重冨真一・松浦志奈2002.「2001年のタイ CEO宰相、タクシン登場」『アジア動向年報2002』アジア経済研究所、265-294.

- 末廣昭2020.「東部経済回廊EECと中国との戦略的連携」末廣昭・青木まき・伊藤亜聖・大泉啓一郎・大庭三枝・柿崎一郎・助川成也・畢世鴻・宮島良明『アジアの新たな地域秩序と交錯する戦略 タイとCLMV・中国・日本』(現代中国研究拠点研究シリーズNo.13)、東京大学社会科学研究所、61-90.

- 末廣昭・伊藤亜聖・大泉啓一郎・助川成也・宮島良明・森田英嗣2014.『南進する中国と東南アジア:地域の「中国化」』(現代中国研究拠点研究シリーズNo.13)、東京大学社会科学研究所.

- 鈴木佑記 2019.「タイにおけるロヒンギャ人身売買問題」『國士舘大學政經論叢』 30(1)、 67-89.

- チュラチープ・チンワノ 2009.「中国の台頭とタイの戦略的関与政策」恒川潤編『中国の台頭──東南アジアと日本の対応──』(防衛省防衛研究所国際共同研究シリーズ4)防衛省防衛研究所、83-110.

- 恒石隆雄 2006.「GMS諸国で高まる中国の経済的影響」IDEスクエア、1月.

- 東茂樹 2004.「2003年のタイ 政策運営に自信を深めるタクシン政権」『アジア動向年報2004』アジア経済研究所、269-296.

- 外山文子2024.「重層的なタイ・中国ネットワーク 冷戦期から現在までの変容」國分良成・日本経済研究センター編『中国ファクター アジア・ドミノの政治経済分析』日経BP日本経済新聞社、111-138.

- 真辺祐子2018.「タイの『バランス外交』再考──対米関係、プラユット軍事政権の外交姿勢を中心として──」『アジア地域文化研究』14, 128-153.

- Blaxland, John and Greg Reymond 2017. Tipping the Balance in Southeast Asia? Thailand, the United States and China. The Center of Gravity Series Paper 37 Canberra: Australian National University Strategic and Defense Studies Center.

- Chulacheep Chinwanno 2010. 35 Pi Khwamsamphan Thang Kanthut Thai-Chin Putthasakkarat 2518-2553: Adit Patchuban Anakhot(タイ中外交関係35周年1975 -2010年:過去,現在,未来). Bangkok: Openbooks.

- Pavin Chachavalpongpun 2010. Reinventing Thailand: Thaksin and His Foreign Policy. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

- Pongphisoot Busbarat 2016. "Bamboo Swirling in the Wind": Thailand's Foreign Policy Imbalance between China and the United States.” Contemporary Southeast Asia, 38(2), 233-257.

- Storey, Ian 2008. “China and Thailand: Enhancing Military-Security Ties in the 21st Century.” China Brief, 8 (14).(2024年12月10日アクセス)

- Zawacki, Benjamin 2017. “America’s Biggest Southeast Asian Ally Is Drifting Toward China.” Foreign Policy, September 29.(2024年12月20日ダウンロード)

- タイ内閣事務局内閣施政方針演説集.[タイ語]

著者プロフィール

青木(岡部)まき(あおき・おかべまき) アジア経済研究所地域研究センター動向分析研究グループグループ長代理。専門は国際関係、タイ政治外交。主な著作に、青木まき編著『タイ2019年総選挙──軍事政権の統括と新政権の展望──』(アジア経済研究所、2020年3月)、青木(岡部)まき「『竹の外交』から『多元的外交』へ──戦後タイ外交再考のための論点整理と課題提示」(『アジア経済』第64巻2号、2023年6月)。

注

- 本稿では、タイの慣例に従いタイ人の名前をファーストネームで記載する。英語やタイ語の引用文献についても同様とする。

- 2001年2月26日の国会所信表明演説。

- “Joint Statement between the People's Republic of China and the Kingdom of Thailand on Establishing A Comprehensive Strategic Cooperative Partnership.” RYT9, 20 April, 2012.

- 2003年6月の「米国・ASEANビジネス評議会」におけるタクシンのスピーチ。青木(2008)より日本語訳を一部修正して引用。

- Opening Remarks by His Excellency Dr. Thaksin Shinawatra Prime Minister of Thailand at the Opening Ceremony of the LSE Asia Forum 2004, Hotel Plaza Athenee, Bangkok, 18 March 2004.

- タクシンは首相就任直後に最初の訪問先として中国の名を挙げつつも、実際に最初に訪問したのはマレーシア、ベトナム、ラオス、カンボジア、ミャンマー、シンガポールといった東南アジア大陸部に位置する国々であった。その後、中国、フィリピン、日本、インド、米国の順で訪問していた(重冨・松浦2002)。

- 注5で引用した就任直後のスピーチで、タクシンは「私は、我々の政策課題のなかでも、GMS諸国が将来の地域的生産拠点として繁栄するための支援を優先します。GMS諸国の人口2億5000万人と他のASEAN諸国の5億2000万人が経済的に結びつき、さらにタイの実業家の能力があれば、タイは非常に魅力的な投資センターとなることを確信いたします」と述べている。

- 2005年の選挙で単独過半数を獲得し首相に再選された後のタクシンの所信表明演説では、「対外政策・国際経済政策」としてACMECSやACD、ASEANといった多国間協力による「アジア共同体の創設」を目指し、「国連や他の国際機関における麻薬対策、感染症、災害、資源環境問題、貧困撲滅と自足的発展への対策で、タイが主導的な役割を果たす」意思を表明するなど、第1期の方針がさらに前面に押し出しされている(2005年3月23日の国会所信表明演説)。

- 2014年7月12日の国会所信表明演説。

- “Joint Statement between the Kingdom of Thailand and the People’s Republic of China on Working towards a Thailand - China Community with a Shared Future for Enhanced Stability, Prosperity and Sustainability.” Ministry of Foreign Affairs of Thailand, November 19, 2022.(2024年10月25日アクセス)

- 2014年の所信表明演説で対外政策にかんする具体的な言及はほとんどない。

- ソムキットは華人系タイ人団体「泰中文化経済協会」の第2代会長である。泰中文化経済協会は1990年代にチャワリットが中心となって設立された。外山の研究は、同協会の歴代会長がソムキット以外にも1990年代半ばから2000年代にかけて相次いで入閣し、タイの対中外交に影響を及ぼした可能性を示唆している(外山 2024)。

- “Joint Statement on the Fifth Thailand-United States Strategic Dialogue.” U.S. Embassy & Consulate in Thailand, December 16, 2015.(2024年11月25日アクセス)

- “Prime Minister Chairs the Group of 77 and China 40th Ministerial Meeting at the United Nations.” Ministry of Foreign Affairs of Thailand, September 25, 2016. (2024年12月10日アクセス)

- “Prayut's speech at ACD meeting.” The Nation, March 10, 2016.

- “Keynote Address: Prayuth Chan-o-cha.” The International Institute for Strategic Studies, 15th Asia Security Summit, Singapore, 3-5 June, 2016, IISS, 14-16.

- 2019年7月25日の国会所信表明演説。なお「バランス」が対外関係政策の目標として内閣の所信表明演説で言及されたのは、1932年の立憲革命以来これが初めてである。

- National Security Council Act, B.E. 2550(2016), Article 4.

- Office of the National Security Council, “The National Security Policy and Plan(2019 – 2022).” Office of the Prime Minister, 2019, 11-12.

- Office of the National Security Council, “The National Security Policy and Plan(2019 – 2022).” Office of the Prime Minister, 2019, 26.

- 「国家安保計画」が示した対外脅威認識は、アンケート調査を通じタイの軍人が対外脅威より国内の南部国境県での紛争など非伝統的脅威をより重大だと感じていることを明らかにしたブラクスランドらの研究によっても裏付けられる(Blaxland and Raymond 2017)。

- 2022年10月5日、バンコク・パトゥムワン区で第二次国家安保計画(2023-2027年)策定に関わったタイ国家安全保障評議会評議員に筆者が行ったインタビューで示された見解を踏まえている。

- 仏牙舎利奉安式典の様子については、Thai PBS 、2024年12月4日の記事などを参照。

- “Sinkhathai wikrit jin tit laddam rakha tangrod kon thok phon kad (タイ製品の危機,中国が低価格で市場に打撃 独占支配を免れる道).” Thairat, September 9, 2024. (2024年10月5日アクセス)

この著者の記事

- 2025.06.24 (火曜) [IDEスクエア] (世界を見る眼)タイ・カンボジア国境衝突――その背景と展望、タイ国内政治からの示唆

- 2025.02.06 (木曜) [IDEスクエア] 論考:タイの対中接近外交が目指すもの──タクシンとプラユットの対外構想の比較による考察

- 2024.09.05 (木曜) [IDEスクエア] (世界を見る眼)「司法介入」によるタイの首相交代――誰が何を目指し動いたのか?

- 2023.10.13 (金曜) [IDEスクエア] (世界を見る眼)タクシン派連立政権の成立はタイ政治に安定をもたらすのか?

- 2023.06.07 (水曜) [IDEスクエア] (世界を見る眼)革新派野党の躍進、タクシン派野党の迷走──タイ下院選挙の分析と連立形成への展望