ライブラリアン・コラム

研究者と記録文書が紡ぐ歴史の糸――17世紀グアダラハラで生きた二人の日本人

PDF版ダウンロードページ:https://hdl.handle.net/2344/0002001696

村井 友子

2025年7月

「ルイス・デ・エンシオ」と「ファン・デ・パエス」

17世紀、スペイン領ヌエバ・エスパーニャ(現在のメキシコ)の西部にあったヌエバ・ガリシアの中心都市グアダラハラ(現在はハリスコ州の州都)で生きた二人の日本人がいた。ルイス・デ・エンシオ(Luis de Encio)とファン・デ・パエス(Juan de Páez)というスペイン語名を持つこの二人は、今日のように多くの日本人が海外で活躍する時代の私たちから見ても驚くほど、現地社会に適応し、運命を切り開いていた。推定で13歳以上の年齢差がある二人は、異なる時期にヌエバ・エスパーニャに到着し、グアダラハラで出会ったと考えられており、後に舅(エンシオ)と娘婿(パエス)という姻戚関係を結んでいる。

奇しくも17世紀前半は、徳川幕府が国内の秩序を固めるべく、キリスト教禁止令を発布し(1614年)、日本人の海外渡航を厳しく禁じて(1635年)、鎖国体制を確立しつつあった時代である。そうした閉ざされた国土の内側から、いかにして彼らは広大な太平洋を越え、はるかメキシコ内陸のグアダラハラに辿り着いたのか。そしてその異郷の地で、いかなる運命に導かれ、数奇なる生涯を送ったのか。その足跡は、なお多くの謎に包まれている。本稿では、この謎に挑んだフランス、日本、メキシコの研究者の3つの著作を紹介する。

なお、今回の執筆は、長年の友人であるメキシコのメルバ・ファルク先生より、本稿で紹介する『El japonés que conquistó Guadalajara: La historia de Juan de Páez en la Guadalajara del siglo XVII(グアダラハラを征服した日本人:17世紀メキシコに生きたフアン・デ・パエスの数奇なる生涯)』の電子版が、グアダラハラ大学よりオープンアクセスで2025年に公開されたとのご連絡をいただいたことをきっかけにしている。この公開により、貴重な研究成果が、世界中の研究者や歴史愛好家の目に触れ、新たな歴史研究の扉が開かれることが期待される。

フランスの歴史学者トマス・カルボの論文

Calvo, Thomas 1983. “Japoneses en Guadalajara: 'Blancos de Honor' durante el seiscientos mexicano.” Revista de Indias, Vol.43, No.172: 533-537.

この「グアダラハラの日本人:17世紀メキシコにおける名誉白人として」という論文は、フランスの歴史学者トマス・カルボが1983年に発表したものである。この中でカルボは、1624年から1642年にかけて、グアダラハラに4人か5人の日本人が存在し、なかでもエンシオとパエスという二人の日本人が顕著な経済的・社会的成功を収め、「名誉白人(blancos de honor)としての地位を築いていたことを示唆した。白人中心主義が支配的と考えられていた当時のグアダラハラ社会で、アジア人(日本人)が活躍していた事実を明らかにし、開拓者精神にあふれた当時のグアダラハラの状況を伝えた本論文は、スペイン植民地史研究に新たな視座をもたらしたと評価されている。

カルボがこの論文を執筆するに至った契機は、1970年代より取り組んでいた17世紀グアダラハラの歴史研究のため、メキシコ国立公文書館(Archivo General de la Nación)、ハリスコ州立公文書館(Archivo de Instrumentos Públicos del Estado de Jalisco)、グアダラハラ市公文書館(Archivo Municipal, Guadalajara)、ハリスコ州立公共図書館(Biblioteca Pública del Estado de Jalisco)で文献調査を進めていた際に発見した17世紀の日本人に関する複数の記録文書であった。

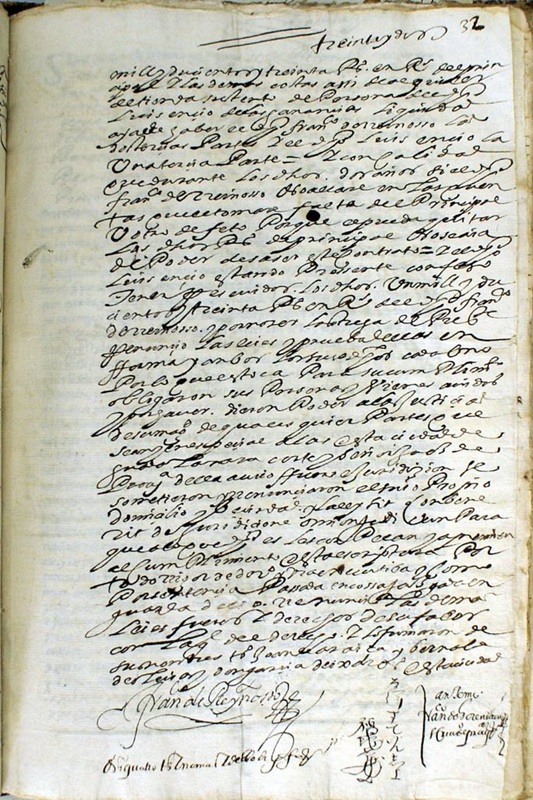

この写真はカルボがハリスコ州立公文書館で発見した証書のひとつである。1634年、エンシオはフランシスコ・デ・レイノソの共同経営者として、グアダラハラにある一店舗の運営を任されることとなり、その契約書に署名している。驚くべきことに、この署名は「福地蔵人・る伊すていん志よ」と記されており、しかもアジア言語、すなわち日本語で書かれていた。この事実は、彼の出自を物語る、極めて重要な発見であった。

この論文が発表された当時、スペインに赴任したばかりであった故・林屋永吉大使は、カルボの論文に深く感銘を受け、とりわけエンシオに強い関心を抱いた。独自の調査を進めた結果、エンシオは仙台近郊の福地村出身で、武家または裕福な家柄の出であるフクチ・ソウエモンまたはヒョウエモンである可能性が高いとの結論に至っている(Hayashiya 2003)。

さらに、このカルボの論文は知の連鎖を生み、以下に述べる二つの研究成果が結実した。

長年の研究成果を纏めた大泉光一

大泉光一 2002.『メキシコにおける日本人移住史の研究:伊達藩士ルイス・福地蔵人とその一族』文眞堂.

本書は、大泉が慶長遣欧使節(1613年~1620年)の研究において積み重ねてきた成果の一部を取りまとめたものである。

大泉は、エンシオが元伊達藩士であり、伊達政宗の命により支倉常長遣欧使節団に加わった人物であるという結論を出している。1613年、エンシオは支倉使節団の約140名の日本人のひとりとして、スペイン領フィリピン方面の元艦隊司令官セバスティアン・ビスカイーノやフランシスコ会宣教師ルイス・ソテロらとともに牡鹿郡・月ノ浦港を出港し、翌年アカプルコに到達した可能性が高いという。

エンシオは、支倉常長一行の一部とソテロらがヨーロッパへ向けて出発した(1615年)後、ヌエバ・エスパーニャにとどまった人物のひとりと考えられている。しかしながら、エンシオがヌエバ・エスパーニャに到着したとされる1614年から1620年にかけての約6年間に関する消息記録はいまだ発見されていない。大泉は、エンシオがこの時期に、ビスカイーノを頼り、数名の日本人仲間とヌエバ・ガリシアへ移住したと推測している。

エンシオは1620年、アロンソ・サンチェス・エンシオを代父として、ヌエバ・ガリシアのアウアカトラン(現在はナヤリット州の町)でカトリックの洗礼を受けており、それを証明する書簡があった。これについて、大泉は、エンシオが生涯の伴侶となる現地の女性カタリーナ・デ・シルバとの成婚のために、受洗したのではないかと推察している。当時、ヌエバ・エスパーニャに適用されていたインディアス法規集において、カトリックの洗礼は、法的能力と社会的承認を得るための必須条件であった。なお、この1620年は支倉一行がアカプルコから当時スペインの植民地であったフィリピン行きのガレオン船に乗り、マニラを経て日本に帰国した年にあたる。この時点でエンシオはヌエバ・エスパーニャにとどまる決心を固めたのかもしれない。

エンシオはその後、グアダラハラにおいてスペイン人や中国人などとのパートナーシップにより小売業を展開し、事業を拡大した。大泉は、その具体的な経営過程を、複数の共同事業契約書から明らかにしている。その検証から、移住当初はスペイン語もままならず、異文化のなかで戸惑いながらも、エンシオが経営者として成長していき、現地社会に適応していく様が読み取れる。そこからは独立心と進取の気性に富んだエンシオの人物像が浮かび上がってくる。

グアダラハラ在住の研究者、メルバ・ファルクとエクトル・パラシオス

Falck Reyes, Melba and Héctor Palacios 2009. El japonés que conquistó Guadalajara : la historia de Juan de Páez en la Guadalajara del siglo XVII. Universidad de Guadalajara/Biblioteca Pública del Estado del Jalisco “Juan José Arreola”.

(上記の邦訳版:メルバ・ファルク・レジェス, エクトル・パラシオス著 2010.『グアダラハラを征服した日本人:17世紀メキシコに生きたファン・デ・パエスの数奇なる生涯』服部綾乃・石川隆介訳 現代企画室.)

ファルクとパラシオスの研究は、パエスに新たな光を当てた。パラシオスはパエスの生涯とその業績について調査するため、パエス一家とその関わりのある何百もの記録を調査し解読するという作業を行った。図 2 は、本調査を実施した文書館のひとつである「ハリスコ州立歴史古文書館」(Archivo Histórico del Estado de Jalisco)における、記録文書の保管方法を示す写真である。

本書によれば、パエスは有能な実業家として、グアダラハラ在住のカトリック聖職者たちから絶大な信頼を得ていた。その証左として、グアダラハラ大聖堂の埋葬記録に、遺言執行人としてパエスの名前が繰り返し登場し、1654年に同大聖堂の財産管理人に就任し、20年以上にわたり同職を務めた記録が存在する。さらに、彼が1640年代にグアダラハラ近郊サポパンで王室代理官というスペイン王国の行政職に就いていた可能性や、グアダラハラの一等地に邸宅を構え、当地で最大の黒人奴隷所有者であったという記録も、彼の社会的権勢を物語っている。

一方で、パエスがいかにして日本からヌエバ・エスパーニャに渡来したのかについては、いまだ大きな謎に包まれている。というのも、先に挙げたルイス・デ・エンシオが推定20~25歳でヌエバ・エスパーニャに到着したとされるのに対し、パエスは1618年ごろ、わずか10歳前後で到着したと考えられているからである。9歳の子どもが、果たしてどのようにして海を越え、はるか彼方の地までたどり着いたのか。パエスの出自について明らかになっているのは、彼が大阪出身であるという一点のみである。なぜなら彼自身が、1675年に病床で記した遺言書の中で初めて、「日本国の大阪出身である」と述べているからである。

ファルクとパラシオスは、パエスの出身地が大阪であることから、ある可能性を示唆している。すなわち、当時大阪に支部があったイエズス会の修道士たちによって、何らかの理由で孤児になったパエスが保護され、その後、徳川幕府の宣教師追放令(1614年)によって国外退去を余儀なくされた修道士たちとともにフィリピンに渡り、ガレオン船に乗ってマニラからヌエバ・エスパーニャに到着したのではないかという仮説である。

パエスは金融業や財産管理に通じ、カトリック聖職者や教会と深い信頼関係を築いていた。これは彼が、スペイン植民地社会のエリート層にも匹敵する高い教養を身につけていたことの何よりの証である。パエスは、若年期からの教育を武器に、グアダラハラの上流階級の一角にまで上り詰めたと考えられている。ここから、彼が幼少期よりイエズス会修道士たちの庇護のもとで教育を受けていた可能性が導き出される。今後の研究の進展による仮説の証明を期待したい。同時にこの分析結果は、当時のグアダラハラ社会において、出自にかかわらず才能ある者を受け入れる開かれた風土が存在していたことを示している。

本研究は、グアダラハラ在住の二人の研究者が、当地の各種文書館に保管されている記録文書を網羅的に調査し、その分析結果に基づいて、17世紀グアダラハラ社会に生きたフアン・デ・パエスとその家族の実像に迫った力作である。これは、先駆的研究であるカルボの論文をさらに発展させたものといえよう。

研究者と記録文書が紡ぐ歴史の糸

2013年5月13日付読売新聞が、16世紀末に3人の「日本人奴隷」がヌエバ・エスパーニャへ渡っていたことを示す異端審問記録が、メキシコ国立公文書館で発見されたと報じている。紙面の制約により詳細は割愛するが、この事象についてはルシオ・デ・ソウザ, 岡美穂子著2021.『大航海時代の日本人奴隷 : アジア・新大陸・ヨーロッパ』(中公選書116)中央公論新社.に詳述されている。同書は、戦国期の日本で多数の人々が奴隷としてポルトガル人により海外へ連れ出されていた実態を明らかにしている。

今後も研究者による記録文書の発見と分析により、新たな歴史の扉が開かれていくことであろう。この歴史研究の進展が、研究成果のオープンアクセス化という潮流の中で生まれる知の連鎖によって、さらに促進されることを期待したい。

最後に本稿の執筆にあたり、貴重な情報と写真を提供してくださったファルク先生とパラシオス先生に謝意を表し、筆を置く。

写真の出典

- 図1 フランシスコ・デ・レイノソおよびルイス・デ・エンシオの共同事業協定合意書

出典:ハリスコ州立公文書館

写真撮影・提供:エクトル・パラシオス

当該写真の公開に関しては、文書館の許可を正式に取得済み。 - 図2 ハリスコ州立歴史古文書館

写真撮影・提供:エクトル・パラシオス

当該写真の公開に関しては、文書館の許可を正式に取得済み。

著者プロフィール

村井友子 アジア経済研究所学術情報センター図書館情報課。担当はラテンアメリカ。

1998年~2000年 メキシコ海外派遣員(グアダラハラ)

参考文献

- Hayashiya, Eikichi 2003. “Los japoneses que se quedaron en México en el siglo XVII――Acerca de un samurai en Guadalajara.” (Sección especial) México y la Cuenca del Pacífico, Vol.6, No.18, Jan.-Apr.:1 10-17.

(2025年8月4日 誤字修正)

この著者の記事

- 2024.03.25 [ライブラリアン・コラム] オープンサイエンス時代のキューバの学術ジャーナル

- 2022.11.25 [ライブラリアン・コラム] (連載:途上国・新興国の2020年人口センサス第11回)第11回 ペルー――2017年センサス(下):先住民族コミュニティ・センサスからみる先住民族の姿

- 2022.10.24 [ライブラリアン・コラム] (連載:途上国・新興国の2020年人口センサス第9回)第9回 ペルー――2017年センサス(中):人口動態と民族統計

- 2022.10.11 [ライブラリアン・コラム] (連載:途上国・新興国の2020年人口センサス第8回)第8回 ペルー――2017年センサス(上):2017年センサスと人口調査実施の歴史

- 2022.03.30 [ライブラリアン・コラム] (連載:途上国・新興国の2020年人口センサス第7回)メキシコ――コロナ禍に敢行した2020年人口センサス

- 2022.01.25 ラテンアメリカの学術情報プラットフォームの活動『ラテンアメリカ・レポート』38(2)

- 2021.02.10 [ライブラリアン・コラム] 時空を超えて次世代に繋ぐアーカイブ――山﨑元幹文書の電子画像と目録の公開

- 2020.08.17 [ライブラリアン・コラム] (連載 ウェブ資料展:途上国と感染症)感染症から読み解くスペインの新大陸征服と植民地史