ライブラリアン・コラム

国境沿いの図書館を訪ねて――コロンビア・レティシアの共和国銀行図書館

PDF版ダウンロードページ:https://hdl.handle.net/2344/0002001553

則竹 理人

2025年11月

目立たない国境、目立つ言語の境界

筆者は2023年7月~2025年7月の間、研究所の海外派遣制度により、南米コロンビアの首都ボゴタに身を置いて学修や調査研究を行っていた。2025年4月には、休暇で同国最南端の都市、レティシアを訪れた。同都市は、ブラジル、ペルーの2カ国との国境沿いに位置する。コロンビアの国境沿いはほとんどが安全ではないなかで、レティシアは当時唯一治安がそれほど悪いとはされていない(日本の外務省の安全情報で危険度が1以下の)都市だった(本稿執筆時も同様)。

同都市は、ペルーとは川を隔てて接している一方、ブラジルとは陸続きになっており、タバチンガという都市に徒歩で入ることができる。その際、さらに別の都市へ足を延ばさない限りは、出入国手続きは必須ではない。国境には、モニュメントとして機能している歩道橋があるだけで、人々は検問所などを隔てることなく自由に往来していた。

コロンビアの公用語はスペイン語である一方、ブラジルの公用語はポルトガル語である。両者はいずれも、ロマンス語と総称されるラテン語から発展した言語であり、類似する要素が多く、それぞれの母語話者が各々の言語で話してもおおよそ通じるほどである。そのためか、国境沿いの店舗の看板等が複数言語で表記されていることはあまりなく、概してコロンビア側はスペイン語のみ、ブラジル側はポルトガル語のみで書かれている様子がみられた。ライブラリアンである筆者としては、この状況下で図書館がどのように運営されているのか関心があり、簡易ではあったが調査を行った。

地方の文化の発展にも貢献する中央銀行

レティシアには、コロンビアの中央銀行である共和国銀行の図書館が置かれている。別稿「法整備は「不足」か「不要」か――南米コロンビアの博物館事情」でも取り上げたが、共和国銀行は文化関連での貢献度が高い機関のひとつである。首都ボゴタには、一大観光名所である黄金博物館や、国内最多の利用者数を有するルイス・アンヘル・アランゴ図書館など、共和国銀行が母体の施設が数多くある。

例示した2施設はボゴタの中心街にあるが、レティシアの図書館も同様に、ペルー側にわたるための船(カヌー)の発着場や市営市場があって、多くの人々で賑わっている場所からほど近くに位置する。とはいえ、隣接しているわけではなく、また建物は緑に囲まれており、船の発着場や市場の喧騒とは打って変わって落ち着いた雰囲気を醸し出していた。

建物の入口付近の壁には「図書館および民族博物館」と掲げられており、屋内の図書館のほかに、屋外には展示があった。そこには、南米大陸を横断するアマゾン川、ペルーとエクアドルを流れるナポ川、そしてエクアドル内を流れるコカ川など、地域の河川とその周辺の開発の歴史等が表されていた。前述の船の発着場は、まさにアマゾン川をわたるために設けられたものであり、市民は展示を通して身近な川にまつわる歴史を学ぶことができる。また、アサイーの木など、熱帯地域特有の植物が多く植栽されているなかを迷路のように辿って観ていく配置になっており、展示内容以外からも学びの要素がもたらされていた。

共和国銀行の他の図書館との比較からみえる、レティシアの図書館の特性

一方で図書館は、主閲覧室とアマゾン室、そして子ども室の3部屋で構成されており、広々とした閲覧スペース、空調、Wi-Fiが完備されていた。市民が自由に出入りでき、インターネットが無料で使用できてかつ涼しい場所は、レティシアでは貴重な存在である。とはいえ、利用者はルールを守って静かに調べ物をしている様子だった。

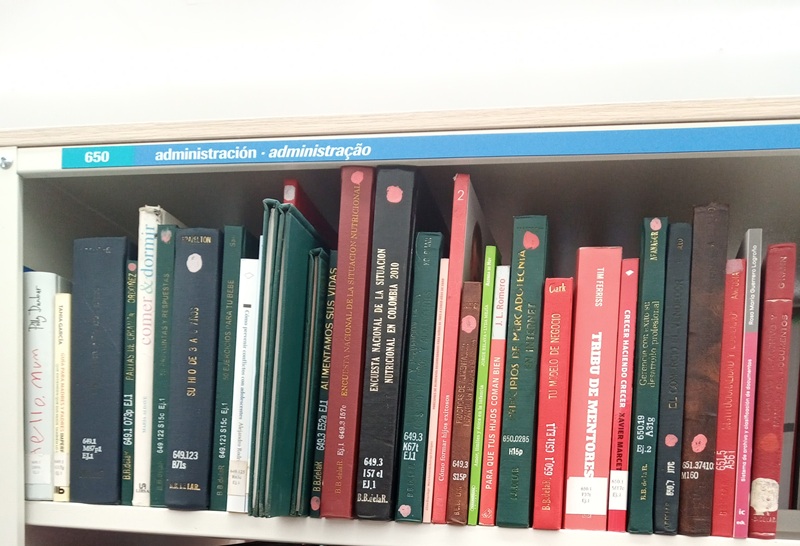

資料は基本的に開架(利用者が書架から資料を自由に選んで手に取ることができる状態)で、テーマ別に配架されていた。テーマの名称は、スペイン語、ポルトガル語併記になっていた。例えば「経済」(スペイン語でeconomía、ポルトガル語でeconomia)のように、アクセント表記に多少の違いがあるだけで、片方だけが記載されていても両言語話者とも問題なく認識できる場合も、必ず2言語併記になっていた。コロンビアの公的機関の図書館ながら、ポルトガル語話者への配慮がうかがえた。

2言語併記であることからも自明だが、資料は(文学作品など一部の例外はあるものの)言語別には配架されておらず、同じテーマのものであれば言語にかかわらず同じ書架に混ざって配架されていた。書架を概観すると、人文科学系のテーマを中心にポルトガル語のタイトルの資料がよく目に留まった。ボゴタの公共図書館等にはそもそも外国語資料があまりないため、珍しい光景にみえた。

アマゾン室(Sala Amazonas)には、レティシアの地域資料およびアマゾンに関する資料が別置されていた。こちらも開架式で、閲覧用の机や椅子、さらには資料に関する問い合わせに対応するスタッフも配置されていた。この部屋では、主閲覧室よりもポルトガル語資料が(割合を算出したわけではないが)多く目に入った。

同図書館、そしてボゴタのルイス・アンヘル・アランゴ図書館含め、国内各地にある共和国銀行が置く図書館の所蔵資料は1つの目録システムに登録されており、オンラインで一括して検索することができる。ポルトガル語の資料という条件で検索してみると、ボゴタの図書館にこそ劣るものの(本稿執筆時7737件、以下同様)、レティシアの図書館は他の地方に設置された図書館と比べて格段に多い数の所蔵データがヒットする(2068件で、次に多いマニサレスという都市の図書館の479件とは開きがある)。また、ボゴタの図書館を含め、全国各館にあるポルトガル語資料は、同じ館にあるスペイン語の資料数と比較すると1%にも満たないが、レティシアの図書館のポルトガル語資料は同館のスペイン語資料の4%以上に相当し、ひときわ高い割合であることが見て取れる。

アマゾン室を設け、同地域に関する資料を積極的に提供していることが、ポルトガル語資料が相対的に多い要因のひとつと想像できる。一方、主閲覧室書架のテーマの表記まで2言語であることを踏まえれば、利用者のポルトガル語需要もある程度見込まれているのではないだろうか。

国境沿いの他の図書館と比較して

コロンビア全国に展開される共和国銀行の各図書館との比較によって、レティシアの図書館の地域的な特性が際立ったが、国境沿いの他の図書館はいかなる状況だろうか。残念ながら、レティシア、タバチンガ(ブラジル側)両都市合わせても図書館がそれほどあるわけではなく、ブラジル側は各教育機関に図書館が置かれているくらいだった。 そのなかで滞在の間、アマゾナス州立大学タバチンガキャンパス内の図書館を訪問する機会を得られた。同キャンパスは、国境からとても近い場所に位置し(徒歩約6分、なおレティシアの図書館は国境から徒歩20分弱)、またブラジルの公立大学とはいえ高等教育機関であることから、レティシアの共和国銀行の図書館と同等、あるいはそれ以上の2言語への配慮がみられると期待していた。

しかし、実際はスペイン語の資料は同言語の学習のための書籍等くらいしかなく、配架されていた学術書等はほぼすべてポルトガル語だった。レティシアの図書館とは異なり、アマゾン地域に関するコレクションはなかった。そもそも、「図書室」という言葉の方が適しているほどの小さなスペースで、空調やWi-Fiは供えられていたものの、開館時間は午前、午後各3時間と限られていた(レティシアの図書館は平日8:30~18:00開館)。さらに、一般市民は自由に出入りできるわけではなく、キャンパス入口で警備員に図書館を利用したいことを伝えなければならなかった(今回、筆者はコロンビアの大学の学生であると話したところ入ることができたが、誰でも通してもらえるわけではないかもしれない)。所蔵資料の面だけでなく規模の面、サービス面をみても、レティシアの図書館とは比べ物にならなかった。

図書館と博物館、地域的特性への異なる配慮

国境沿いの施設であれば、必ずしも両国、両言語に配慮したサービスが提供されているわけではないことを踏まえると、レティシアの図書館の特性は、国境沿いという環境に母体である共和国銀行の方針が相まってもたらされたものではないだろうか。言い換えれば、一般市民の文化活動に貢献しようとする共和国銀行の姿勢が、全国各地の状況に合わせて様々に表れるなかで、国境沿いの都市レティシアの図書館では言語的な多様性への配慮として帰結したのかもしれない。

しかし、共和国銀行の地域貢献を目指す姿が、レティシアの図書館と博物館で同様に表れていたわけではない。博物館(展示スペース)にはポルトガル語はみられず、基本的にはスペイン語で表記されていて、その他各パートの英語の要約文が用意されているだけだった。ともあれ、展示の内容は前述のとおり地域に寄り添ったものである。図書館、博物館それぞれへの来訪数や満足度に差はあるのだろうか。公表されている統計等はなく、筆者も入退館時に何の手続きも求められなかったため、解明にはまず集計作業が必要となる。本格的な調査のために、今後再びレティシアを訪れる機会があれば幸いである。■

写真の出典

- すべて筆者撮影

※特に言及のない限り、本コラムで参照したウェブサイトの最終閲覧日は2025年10月28日である。

著者プロフィール

則竹理人(のりたけりひと) アジア経済研究所学術情報センター図書館情報課。担当はラテンアメリカ。最近の著作に「イベロアメリカにおけるアーカイブズ学教育――情報学との関連性」(『国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇』21号、2025年)、「田中慎吾・高橋慶吉・山口航著『アメリカ大統領図書館―歴史的変遷と活用ガイド』」(『レコード・マネジメント』88号、2025年)など。

この著者の記事

- 2024.11[ライブラリアン・コラム] 「白い象」は自ら負の象徴となってしまうのか――南米コロンビアの記憶博物館をめぐって

- 2024.05[ライブラリアン・コラム] 「ライブラリアンの日」からみる、コロンビアの図書館事情

- 2023.12[IDEスクエア] 法整備は「不足」か「不要」か――南米コロンビアの博物館事情

- 2023.07[ラテンアメリカ・レポート] 中間文書館によるアルゼンチン国家およびコルドバ州各行政記録の管理

- 2023.07[ラテンアメリカ・レポート] 山田睦男・鈴木茂 著 『ブラジル史』

- 2023.01[ライブラリアン・コラム] 『記憶』だけに頼らないために――研究所の活動記録の収集と保存

- 2021.09 [ライブラリアン・コラム] 研究所60周年記念誌発行の表すこと――研究所史料群の構築に向けて

- 2020.09 [ライブラリアン・コラム] 蚊媒介の感染症に苦しむブラジル