ライブラリアン・コラム

資料展『中東の紛争を知るために―パレスチナ、イスラエル、レバノン、シリアの政治と社会―』を終えて

PDF版ダウンロードページ:https://hdl.handle.net/2344/0002001541

高橋 理枝

2025年10月

はじめに

2025年5月から開始した表題の資料展は、当初の予定を2カ月延長して8月末で終了した。期間中、都内からわざわざ来館された方、アジア経済研究所(以下、アジ研)前のポスターをみて初めて図書館に足を踏み入れた方、大学の授業の一環で見学された方、実に様々な方に資料展をご覧いただいた。イスラエルのガザ侵攻から約1年半が経ったこのタイミングでも、中東に関心をもってもらえるだろうか、という懸念は杞憂だったようだ。国立国会図書館の「カレントアウェアネス-R」や、東京外国語大学のFieldnetなどで紹介いただいた効果もあったと思う。来場者数もさることながら、資料を手に取ってパラパラと眺めるだけでなく、ソファに腰を落ち着けてじっくり読み込む姿を見かけることが、企画者には一番うれしいことだったかもしれない。

資料展を企画した背景

企画のきっかけは、2023年10月ハマースの攻撃を契機としたイスラエルのガザ侵攻である。これまでとは規模も深刻さも全く異なる破壊と人道危機を目の当たりにし、2024年1月にミニ展示として、雑誌論文を含めパレスチナ、イスラエルに関するアジ研の研究成果135点を展示した。

この展示からは、アジ研の研究動向を見てとることができる。地域研究としてイスラエルの政治・経済・社会、国際関係や紛争研究としてアラブ・イスラエル関係や中東和平が取り上げられ、パレスチナ占領地や難民キャンプの政治や社会を扱う研究は総じて少ない。これは、在籍する研究者の専門性に依るところも大きいが、国とは異なる広がりを持つパレスチナ1が、動向分析事業など”国”を前提とした当時のアジ研の研究プロジェクトには馴染みにくかったからではないかと、筆者は推測している。

この後、アジ研の研究成果だけでなく、アジ研図書館が長年集めてきた資料を用いた大規模な資料展をやりたい、と企画を温めていたところ、レバノン、シリアでの地殻変動(2024年9月ヒズブッラー(ヒズボラ)へのイスラエルの大規模報復砲撃、2024年12月シリアのアサド政権崩壊)が立て続けに起こった。そこで、中東担当者3名で、地域的につながりの深い4か国を取り上げる形に企画を練り直して実現したのが、今回の資料展であった。

資料展がめざしたもの

中東での大激震を受けて、新聞やニュースには、地域の歴史や紛争の経緯をまとめた記事が溢れていたが、図書館が何を見せて何を伝えるかについては、あまり迷わなかった。現実の中東社会と日本におけるイメージとのギャップ、報道では伝えきれない今起きていることの深層にあるものなどについて、所蔵資料を通して伝えたいと考えた。そこで、紛争の背景にある、植民地時代に遡る歴史と複雑な社会への関心を喚起すること、二項対立のような単純な見方ではなく多様な見解を示すこと、現地の人の普通の暮らしを見せること、を念頭に、資料の選定を進めた。

この地域についてほとんど馴染みのない方をターゲットにすえたため、日本語資料を中心とし、日本語以外の資料にはできるかぎりポップで内容紹介をつけた。また明石書店の「エリア・スタディーズ」の4か国に関わる資料を導入として各コーナーの最初に展示し、難しい用語やトピックが出てくる資料は、それらの解説ページをポップに記して参照できるようにした。結果、116点ものポップを作成することとなったが、アンケートでは、注目すべき点や評価についても知ることができた、ポップが分かりやすく本を手にとるきっかけになった、と大変好評いただいた。

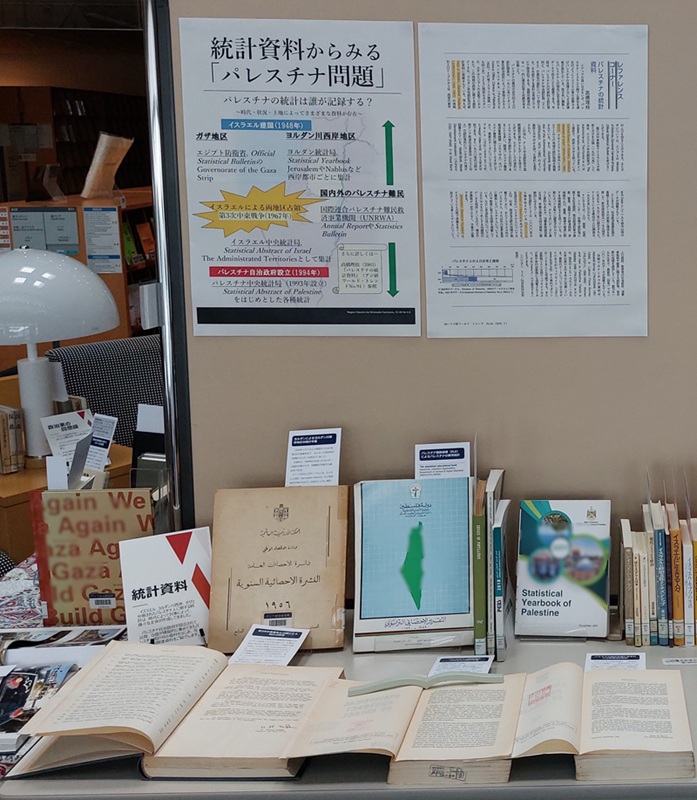

アジ研図書館らしさを象徴する推し資料

さて、せっかくの機会なので、資料展をご覧いただけなかった方のために、展示資料の一部をご紹介しよう。本稿では、現地資料の収集に力を入れてきたアジ研図書館らしさが感じられるものを取り上げたため、すべて外国語資料である点はご容赦いただきたい。

(1)パレスチナ問題の起源に関する資料

まずは、「ナクバ(大災厄)」(1948年イスラエル建国で多くのパレスチナ人が故郷を追われ難民になったことを指すアラビア語)の語を初めて使用したとされるコンスタンティン・ズレイクの著書の全英訳、The meaning of the disaster(by Constantine K. Zurayk. Translated from the Arabic by R. Bayly Winder. Beirut : Khayat's College Book Cooperative, 1956)である。原著はアラビア語(معنى النكبة『ナクバの意味』)で、第1次中東戦争開戦直後1948年8月にベイルートで出版されて大反響をよび、第2版が同年10月に刊行された。この資料でズレイクは、ナクバの影響とそれをいかに克服するかについて述べている。国内にアラビア語版を所蔵している図書館はなく、英訳をアジ研図書館のみが所蔵している。

(3)2006年レバノン紛争関係資料

2006年のレバノン紛争5については、紛争直後に出された国連や現地出版の資料を複数所蔵している。例えば、يوميات الحرب الإسرائيلية على لبنان 2006 : النصر المخضب(『2006年レバノンに対するイスラエル戦争日誌:血に染まった勝利』)は、レバノン日刊紙『アッサフィール』が編集した紛争の記録で、ヒズブッラーのナスルッラー書記長(当時)6の写真が表紙を飾っている。この紛争でイスラエルに善戦し人気を高めた当時のヒズブッラーの勢いが感じられる。

(4)シリア政治の節目となる出来事を報道した新聞

ここでは、2つの出来事を取り上げて記事の解説とともに展示した。1つは、ハーフェズ・アサドが亡くなった10日後に開かれたバアス党地域指導部会合で、バッシャール・アサドの書記長就任が承認されたことを報じたものである(تشرين『ティシュリーン』紙 2000年6月21日)。もう一つは、アラブの春が波及する中で起きた反体制デモに対し、全国各地で組織されたバッシャール・アサドを支持する「100万人民衆大行進」を報道したバアス党機関紙で、見出しは「人民は、バッシャール・アサドを求める」である(البعث『アル・バアス』紙 2011年3月30日)。この大行進は、反体制デモの参加者が少数派に過ぎないことを内外にアピールすることを意図した官製デモとされている7。これらの新聞は、シリアの新聞社から直接購入していたもので、国内では当館のみが所蔵している。

おわりに

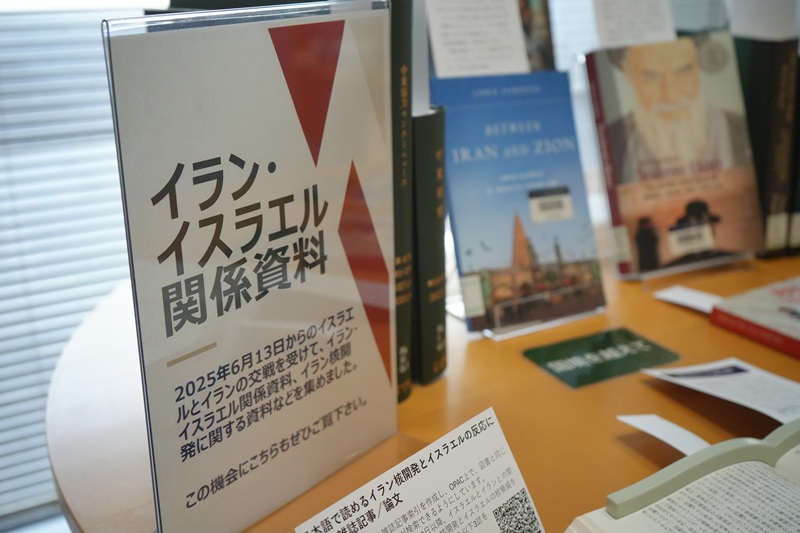

今回の資料展は、展示を開始してから資料やコーナーが増え続けた。資料展を知った研究者から関連する最新資料の紹介を受けたり、資料を寄贈いただいたりした場合もあった。また資料展開催中に、トランプ政権によるシリアの経済制裁解除(2025年5月)や、イランとイスラエルの交戦(2025年6月)が発生し、関連する資料を追加で展示した。アジ研図書館のライブラリアンが築いてきた研究者との関係性、また日々構築してきたコレクションがあってこそ、こうした「成長する資料展」を開催することができたのだと思う。

資料展に寄せられた150通近いアンケートでは、こうした資料展のアップデートに対して好意的な評価もいただいた。また現地の多様性や、「宗教」や「民族」とは違った中東の捉え方にも言及いただいたことに、企画の意図が伝わったという手ごたえが感じられた。

実は見てもらいたい資料はまだまだある。準備で一番時間がかかったのは、資料の選定であった。特にパレスチナ/イスラエルに関する資料は日本語だけでも相当数あり、スペースの関係で泣く泣く書架に戻した資料もたくさんある。ぜひ当館OPACを活用して、中東社会の奥深さを読み解いていっていただければ幸いである。最後になるが、資料展に惜しみなく協力してくださった関係者、研究者の方々にはこの場を借りて御礼申し上げたい。■

写真の出典

- 写真は全てアジア経済研究所撮影

※特に言及のない限り、本コラムで参照したウェブサイトの最終閲覧日は2025年9月26日である。

著者プロフィール

高橋理枝(たかはしりえ) アジア経済研究所学術情報センター。担当は中東・北アフリカ、アフリカ。

この著者の記事

- 2024.10.18 [ライブラリアン・コラム] 戦火から資料を守り歴史をつなぐ――パレスチナのデジタルアーカイブ

- 2023.6.7 [ライブラリアン・コラム] アジ研図書館のお宝コレクション――イラク、フセイン政権時代の反体制派機関紙

- 2022.11.21 [ライブラリアン・コラム] (連載:途上国・新興国の2020年人口センサス)第10回 アラブ初の調査票なき人口センサス――バーレーン、オマーン

- 2021.06.08 [ライブラリアン・コラム] COVID-19の現状とその影響を捉える情報源――ポータルサイトと中東・北アフリカに関する国際機関の報告書紹介

- 2020.08.03 [ライブラリアン・コラム] 中東・北アフリカにおける保健医療の課題とCOVID-19

注

- パレスチナ解放機構(PLO)はヨルダン、レバノン、チュニジアと拠点を移動。パレスチナ難民キャンプはアラブ諸国各地に点在している。

- 詳しくは高橋理枝 2003.「パレスチナの統計資料」『アジ研ワールド・トレンド』No.94, p. 59参照。

- 1967年。ヨルダン統治下にあったヨルダン川西岸は、この戦争でイスラエルに占領された。

- Statistical yearbook, 18-19, 1967-68; Statistical abstract of Israel, 18

- ヒズブッラーによるイスラエル兵士2名の拉致を発端に、イスラエルがレバノン南部に侵攻、ベイルートも空爆された。国連安保理決議を受けて停戦が発効し、イスラエル軍は撤退した。

- 2024年9月にイスラエルにより暗殺された。

- 青山弘之著, 2012.『混迷するシリア : 歴史と政治構造から読み解く』岩波書店. p. 93.