ライブラリアン・コラム

バングラデシュ現地調査報告――図書館と書店を中心に

PDF版ダウンロードページ:https://hdl.handle.net/2344/0002001697

坂井 華奈子

2025年8月

はじめに

2024年12月、日本・バングラデシュ関係についての研究会の現地調査でバングラデシュを訪れた。以前、インド側から「ゼロポイント」と呼ばれるバングラデシュ国境地点に行ったことはあったが、入国したのは初めてである。まず感じたのは、バングラデシュ(ベンガルの国)という名の通り、ベンガル語の存在感であった。インドの西ベンガル州やトリプラ州などベンガル語を使う地域を訪れたことはあったが、バングラデシュでは車のナンバーの数字にまでベンガル文字が使用されていて、インドとの違いを感じた。

今回の調査では首都ダッカでのインタビューや視察のほか、シレットにあるインドとの国境のランドポート1なども訪れた(写真1)。2024年8月に発生した政変2を受け、国内情勢や隣国インドとの国際関係にも変化が生じており、初訪問ながら社会が変わろうとしている渦中の雰囲気を肌で感じることができた。バングラデシュに精通する研究者らと同行の日程で、政情不安のため単独行動は避けていたが、図書館や書店もわずかながら訪れることができた。今回は研究会の出張であり、図書館の資料収集を主眼としたものではなかった。しかし、この機会に研究会の調査費で資料を購入したほか、図書館の国際資料交換や現地からの資料収集で連絡が滞っていた案件の調整も行った。本稿では図書館と資料収集関係に絞ってバングラデシュ訪問について報告する。

研究機関での図書の購入と雑誌購読手続き

初めての資料収集の機会は、セミナー会場のBangladesh Institute of International and Strategic Studiesで発見した出版物販売コーナーであった。ティーブレイク中に担当者を呼んでもらい、ここ数年に出版された書籍を選書して購入した。また、出発前に海外からの資料収集担当者にバングラデシュとのやりとりで滞っているものがないか確認したところ、この研究所が出版する雑誌の購読更新のためにメールを送ったが返信がないとのことだった。そこで、雑誌購読に関する連絡先の確認も行い、新たな連絡先を入手した。担当者によるとその後無事連絡がついたそうである。

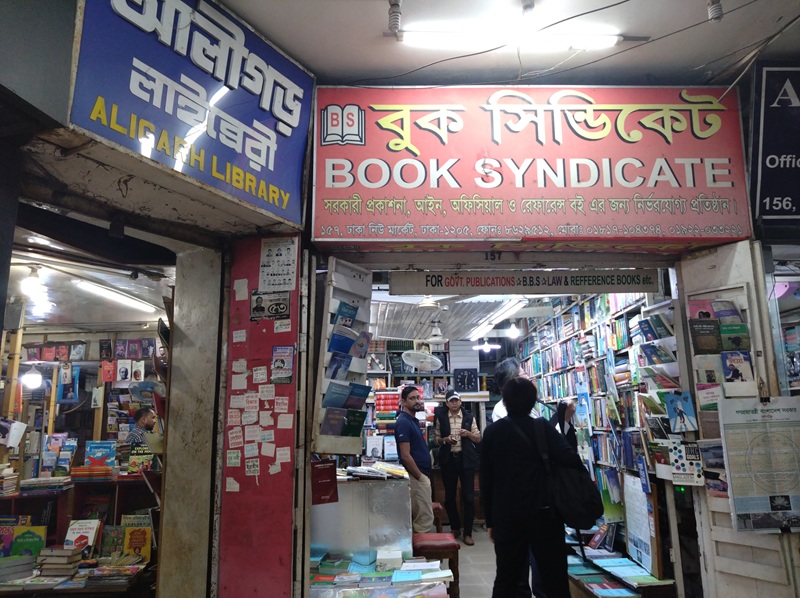

ニューマーケットの書店群

東パキスタン時代の1952年から1954年にかけて建設されたダッカのニューマーケットは、歴史ある大型ショッピングコンプレックスであり、様々な品物が手に入るが、その一角に複数の書店が軒を連ねている3。マーケットは21時まであいていたので、日中の予定をこなした後に訪問することができた。

ゲートNo.1からマーケットに入り、書店が集まる一角にたどり着いた。社会科学資料を扱う書店の埃っぽい店頭は、筆者の見慣れたインドの書店と共通の雰囲気を持っていたが、インドに比べ、英語に対する現地語(ここではベンガル語)の書籍の割合が高いように感じた。英語の学術書を手に取ってみると、インドで出版されたものも散見された。クレジットカードへの対応はまちまちであり、得意分野が異なる複数の書店をはしごして資料を収集したい場合にはまとまった現金の用意も必要である。

現地の取引先書店

この機会に、普段当館が日本から本を注文しているRubi(ルビ)という書店に訪問の連絡を入れたところ、ご自宅にお茶に招かれた。長年メールでやりとりをしている店主のロキブさんはどのような人物なのか興味津々で伺ったところ、ご家族で出迎えてくれた。店名はロキブさんの奥さんのお名前であり、息子が二人、兄は写真家、弟は絵の学校に通っているそうで、アニメで覚えたという日本語を少し話してくれた。

ロキブさんは日本との付き合いが長く、ニューマーケットの別の書店で働いていたところ、約40年前に日本の大学の先生に見出され独立したそうだ。メールでは店舗を訪問したいと連絡したが、話を聞いて現在は店舗を持たず自宅から資料を発送していることがわかった。当初はニューマーケットに店舗があったが家賃の高騰で閉めてしまったそうである。1995年頃からはオンラインでも販売を始め、アマゾン・マーケットプレイスに出店しているバングラデシュ唯一の書店だと胸を張っていた。日本以外ではドイツやアメリカ、イギリスの大きな図書館や国際機関が取引先で、経営は一人だが3人のブックコレクター(本を集めてくれる人)がいて、バングラデシュ中のどの書店に何があるか知っているので注文をくれたら取り寄せ可能、と力強く語っていた。資料事情について、最近は英語が減ってベンガル語の本が増えたことや、学術雑誌の取り扱いもできること、送料の値上がり問題などについて話を聞いた。

ダッカ大学図書館

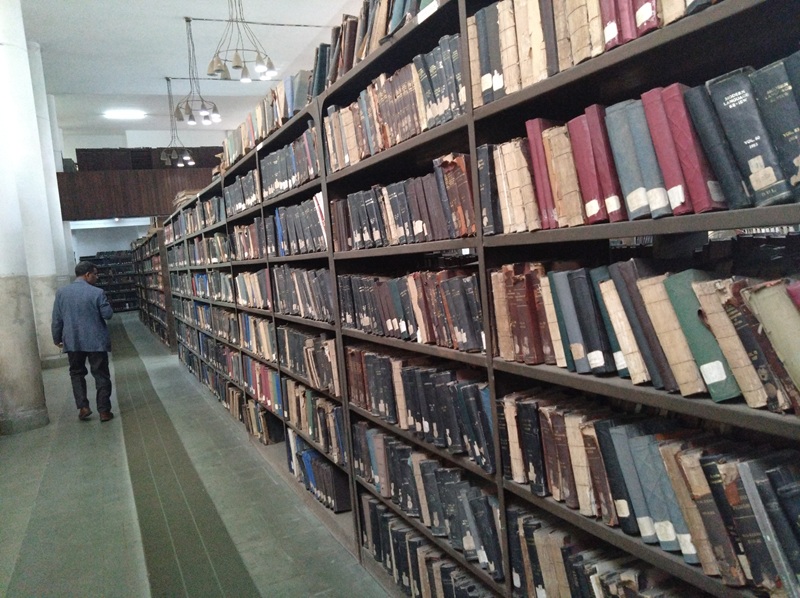

ダッカ大学図書館(Dhaka University Library)は蔵書約750万冊、職員数約200名、閲覧席約1,200という大規模な図書館であり、各学部の図書館や17ある学生寮の図書館も中央図書館で管轄していた。概要を説明してくれた館長は図書館情報学部の教授でもあった。

図書館システムは独自に開発したDhaka University Library Integrated Systemで、紙と電子の資料を一括で管理していた。機関リポジトリでは2013年から論文のソフトコピーを登録している。電子化による最古の論文は1928年のものだそうだ。

館長室で話を聞いたのち、広い館内を丁寧に案内していただいた。資料の電子化や新聞の保存状況など、個人的に印象に残った点を中心に見学の様子を報告する。

まず案内された閲覧室では学生が熱心に資料を見ていた。カーテンで仕切られた一角に女子専用コーナーもあり、筆者は女性なので入ってみたところ、女子学生たちがリラックスしながら勉強していた。

次に入った閉架書庫では、貝多羅葉の手稿4などの貴重書があり、電子化も進められているが原本は温湿度管理の上保存されていた。印象的だったのは、デーヴァナーガーリー文字ではなくベンガル文字で記されたサンスクリット語の貴重書で、バングラデシュという地域の特性を感じさせるものであった。

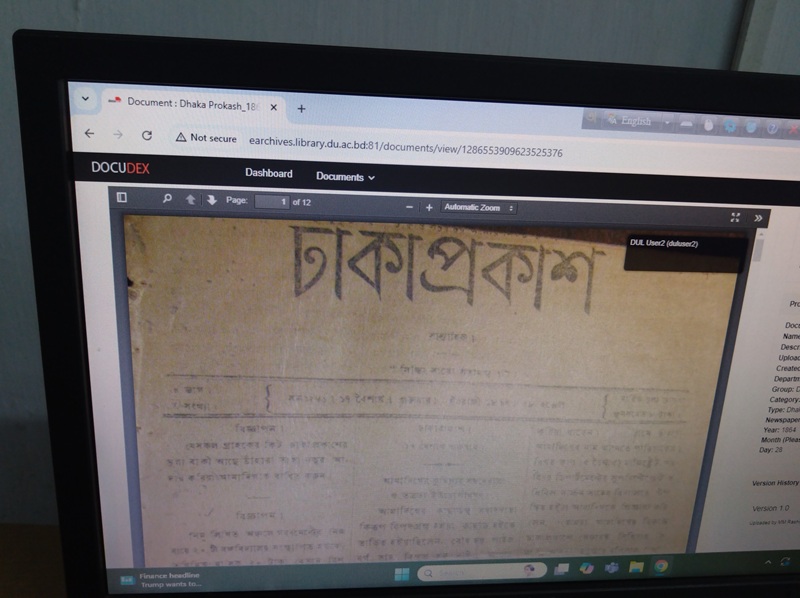

電子化を推進しており、新聞については毎日紙から撮影して学内からアクセスできるようにしていた。英語はOCR処理されているが、ベンガル語には未対応とのこと。日々電子化を行う一方、元の新聞原紙も廃棄せず1か月ごとに製本して保存していた。原紙の最古号は1956年で、非継続紙を含め43紙(購読中は9紙)の新聞を製本で保存していた。紙も永久保存するとのことだったが、電子化された新聞は紙で保存しているタイトルよりも多く、1864年のダッカ・プロカシュという週刊の新聞が最古とのことであった。

館内を案内してくれたのはReprography & Digitization Section (複製・電子化部門)の職員であった。このような部門が設けられているということからも、ダッカ大学図書館における資料電子化推進に対する積極的な姿勢がうかがわれた。

1921年に設立されたダッカ大学の図書館は100年を超える歴史と最新技術が同居した活気ある図書館であった。

BIDS図書館で資料交換のメンテナンス

Bangladesh Institute of Development Studies(BIDS)の図書館とは長年にわたり資料交換を続けている。当館からは英文機関誌『The Developing Economies(DE)』を送付しているが、最近はBIDSからの『The Bangladesh Development Studies』の到着が滞っていた。筆者がその到着状況と欠号を手帳に書き写すのを見ていた同行者の提案で、予定が早く終わった際にBIDSを訪問してみることになった。

突然の訪問にも関わらず丁寧に対応いただき図書館も案内してもらえた。蔵書約12万冊とそれほど大きくないものの、歴史ある図書館で1920年代の資料も所蔵していた。元は現パキスタンのカラチにあったが、独立直前に東側へ資料も含めて移転したという。当館と近い主題の蔵書構成であり、社会科学系の良いコレクションが揃っていた。BIDSでも製本された新聞と電子化された新聞が保存されており、館内の端末の大きな画面で電子化された新聞が閲覧できた。

図書館見学後、こちらから送付しているDEの到着状況を確認し未着分の手配を約束した。その後、欠号補充のために館長からBIDSの出版・編集の担当者を紹介してもらい、無事バックナンバーを入手することができた。BIDSの雑誌はOA化しているが、当館から送付しているDEは有料であり、重要な雑誌だといわれたため、ひとまず交換関係は継続することとした。

おわりに

帰国後、「アジア諸国資料事情報告(2)―バングラデシュ, ビルマ―」という当館発行の『アジア経済資料月報』1974年の12月号に掲載された座談会の記事を見つけた。バングラデシュ独立間もない時期の現地調査報告である。驚いたことに、ニューマーケット(記事中ではGovernment New Market)で研究者に推薦されて筆者が訪問したのと同じ書店や、現BIDS(当時はInstitute of Development Economics5)との資料交換についてすでに言及されていた。知らぬ間に50年前の先輩の足跡をたどっていたことに深い感慨を覚えた。

普段はライブラリアンとして資料提供を通じて研究を支えているが、今回のように研究会に参加し研究活動を内側から経験すると、文献とは違う現地調査を通してしか得られない情報があり、現地の体感があるとないとでは研究者の筆致も変わるのではないかと感じる。

今回特に印象的だったのは、国全体の変化を求める雰囲気である。人々の語り口のほかに、それをよく表していたのは街中の壁に描かれたグラフィティアートだった。ロキブさんのご自宅で偶然お会いした神戸女学院大学の南出先生は、このバングラデシュの若者の力が表出した現代の壁画を、風雨で消えてしまう前に写真として残し、オンライン写真展“Deyal Likhon by Gen Z”(Z世代の壁画)として公開していると教えてくれた6。ロキブさんの写真家の長男も協力しているこの写真展で、ぜひ若きバングラデシュの力を感じてみてほしい。

本稿で記した以外の訪問先でも様々な交流があった。バングラデシュと日本は2022年で国交50周年を迎えた。行く先々で親切にしてもらい、研究会主査の村山理事をはじめとする研究者の方々の現地との長年の親交をはじめ、日本とバングラデシュの人と人との交流の積み重ねが現在につながっていることを強く感じた。最後に、ジェトロ・ダッカ事務所の強力なバックアップと、現地で出会った方々のあたたかい対応に感謝を表したい。■

写真の出典

- すべて筆者撮影

参考文献

- アジア経済研究所編『アジア動向年報 2025』アジア経済研究所, 2025年

- 「<座談会>アジア諸国資料事情報告(2)―バングラデシュ, ビルマ―」『アジア経済資料月報』56(11)pp.42-48. 1974年12月

- 文箭祥人編「バングラデシュ 2024年7月革命 政変を主導した学生たちは壁画に思いや考えを描いた。」『月刊風まかせ』2025年3月29日(2025年8月19日アクセス)

- Bangladesh Institute of Development Studies “About Us” BIDS Website (Accessed Aug. 19, 2025)

- Hoque, Khondoker Bazlul et. al eds. “Banglapedia” Online Edition. (Accessed Aug. 19, 2025)

- Rudro, Ashif Ahmed “Library lane: The forgotten bookshops of New Market” July 11, 2024. Asia News Network (Accessed Aug. 19, 2025)

※特に言及のない限り、本コラムで参照したウェブサイトの最終閲覧日は2025年8月19日である。

著者プロフィール

坂井華奈子(さかいかなこ) アジア経済研究所学術情報センター図書館情報課主幹。担当は南アジア。最近の著作に「インド情報の探し方・文献案内」(堀本武功・村山真弓・三輪博樹編『これからのインド──変貌する現代世界とモディ政権』東京大学出版会、2021年)、“A Guide to the Japanese Literature on the Battles of Imphal and Kohima.”(in Mayumi Murayama, Sanjoy Hazarika and Preeti Gill eds. Northeast India and Japan: Engagement through Connectivity, Routledge, 2022) など。

この著者の記事

- 2024.12.04 [ライブラリアン・コラム] インドの新旧統計データポータル──e-SankhyikiとStatistical Year Book

- 2023.11.16 [ライブラリアン・コラム] ニュースの波の積み重ね──社会科学資料としての新聞コレクション

- 2023.3.14 [ライブラリアン・コラム] インドにおける資料収集活動──南アジア版書籍と発送の苦労

- 2020.9.14 [ライブラリアン・コラム] (連載 ウェブ資料展:途上国と感染症)インドと感染症──植民地時代の飢饉と疫病、そして現代の希望の船

注

- 陸路国境の税関と入国管理を兼ねた施設。

- 2024年8月のバングラデシュ政変については、日下部・松浦「学生運動からハシナ政権崩壊へ : 2024年のバングラデシュ」(『アジア動向年報2025』所収)を参照。

- Rudro(2024)によると、ニューマーケットの書店が集まっている通りはかつて50以上の書店が集まっておりライブラリー・レーンと呼ばれていたそうだ。

- 貝多羅葉は南アジアで経典など古い書物に用いられたヤシ科の植物の葉。Palm Leaf Manuscripts。

- ウェブサイトを確認したところ何度か研究所名が変遷しているが、BIDSのことだと思われる。

- オンライン写真展について、『月刊風まかせ』2025年3月29日の記事で南出先生の解説を読むことができる。