ライブラリアン・コラム

インドにおける資料収集活動――南アジア版書籍と発送の苦労

PDF版ダウンロードページ:https://hdl.handle.net/2344/0002001661

坂井 華奈子

2023年3月

アジ研ライブラリアンの現地資料収集活動

学生時代、司書になろうと思った時には、将来自分が海外に出張して本を仕入れたり、それらを苦労して日本に発送したりすることになるとは思ってもみなかった。アジア経済研究所のライブラリアンは、現地調査という名目で担当地域に出張し、資料収集や資料事情の調査を行う。筆者は、『2015年ニューデリー・ワールド・ブックフェア訪問とインド郵便局からの資料の発送』で海外赴任中の資料収集活動について報告を行った。本稿では、その続編として2019年11月と2023年1月の出張時に体験した変化を交えつつ、インドの政府関係機関や研究所、書店での資料収集と発送について綴ってみたい。

2019年以来のインド

前回インドに出張したのは2019年の11月、コロナ禍で海外渡航が大きく制限される直前だった。約3年ぶりのインドの街並みを眺めていると、日本に比べてマスクをしている人の少なさが目についた。ホテルに着いて車を手配できるか尋ねると、大気汚染のレベルが高いため政府の排ガス対策の車両交通規制1で古い車が使えなくなり2、ここ数日は手配できる車がないという。

メトロも伸展しているとはいえ、接続の悪い公共交通機関だけでは重い本を抱えて運ぶのは難しい。Uberで流しの車を使うようアドバイスを受けたが、人通りの多い観光地やマーケットと違い、辺鄙な場所にある政府関係機関や研究所周辺で帰りの車がすぐ拾えるか不安である。さっそく訪問計画の変更を余儀なくされ、店舗から直接海外に発送可能な書店や、訪問先への代替経路を考えてスケジュールを組み直した。

2019年の出張では、海外発送可能な書店で日本への発送を依頼したところ、そのなかに含まれていたSouth Asia Edition(以下、南アジア版)の本について「ここ半年ほどで規制が厳しくなり、南アジア版は海外発送できなくなった」と断られた。仕方なく、会計を済ませたものの発送してもらえなかった南アジア版の本を両手に抱えてメトロで運んだことを思い出した。今回2023年の出張では先に南アジア版の発送可否について確認することにした。

南アジア版とは

インドでは英語の書籍が数多く出版されているが、出版物価格が欧米に比べて安い。そのため、欧米とインドの両方に拠点を持つ出版社などで、同じ内容の書籍を南アジア市場向けに安価に発行しているのが、南アジア版である。同じ出版社が国際版3と南アジア版の双方を出す場合もあるが、異なる版元(提携している現地出版社)が南アジア版を出す場合もあるようだ。

その存在を知らなかった新人の頃、選書中にISBN4を検索キーとして蔵書検索を行い、当館で所蔵していないと判断して選んだ国際版の図書について、ベテランの図書購入担当者から、別の版ですでに所蔵していると指摘を受け、「南アジアではこういうことが多い」と教えてもらった。研究者が現地で購入して寄贈してくれたらしきその現物を書架で確認するとSouth Asia Editionの文字があった。それ以来、選書の際にはISBNの情報があってもタイトル検索を行うようにしている。

経験則として理解していたその存在だったが、2019年の出張の後南アジア版の位置づけについて調べてみようと思い立って、関連文献をあたってみたが有力な情報は得られなかった。わずかにRoutledge社ウェブサイトの人文社会科学南アジア版プログラムの紹介文に、「学生や研究者に向けて質の高い書籍をインドルピーの競争価格で提供する」ことや「現地のアカデミックな需要と研究のトレンドに合わせてグローバルなリストから選択」されたものであることが書かれていたが、当時所内向け報告書で引用したそのURL5は、現在はアクセスできなくなっている。

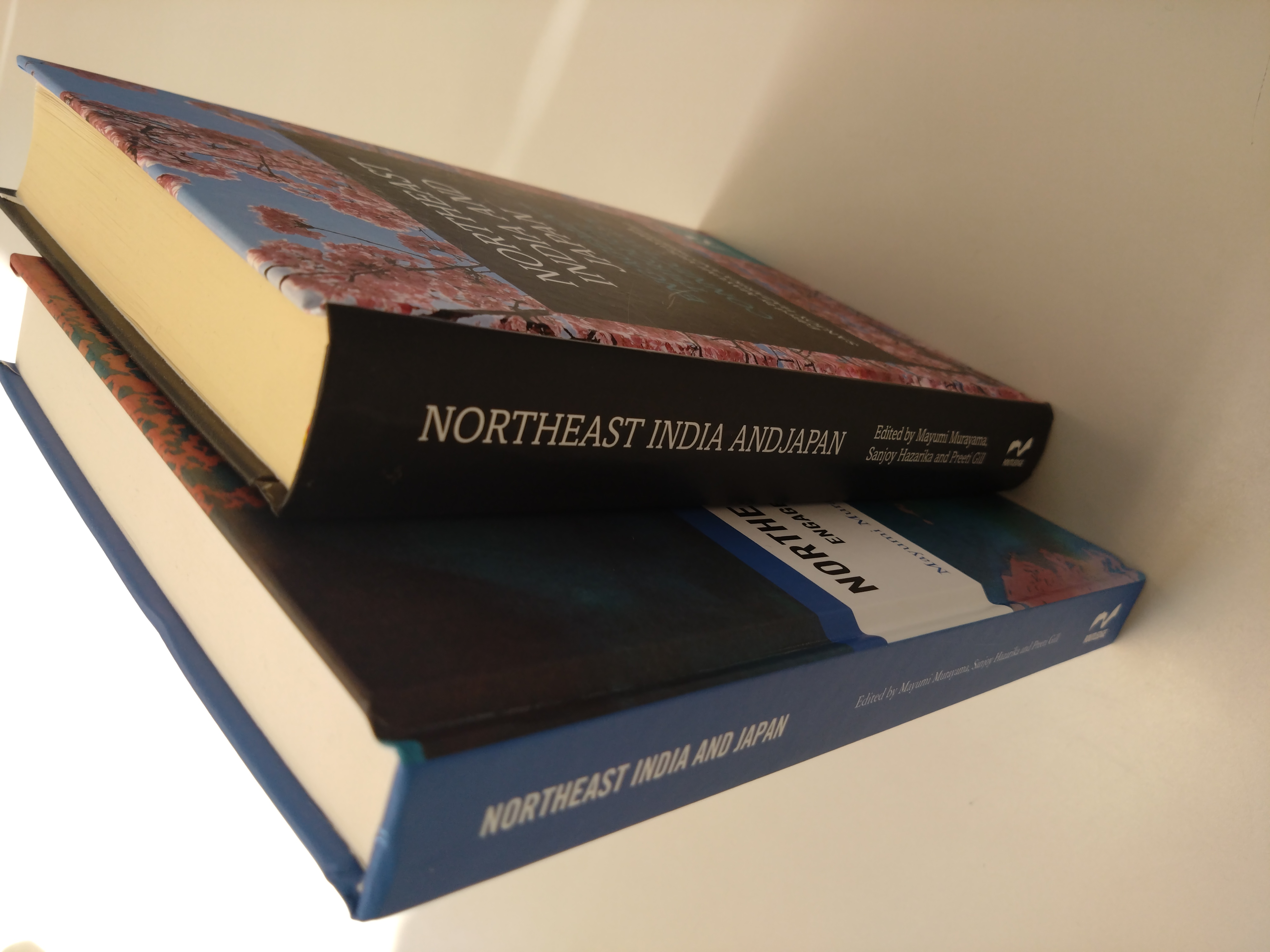

その後、筆者が参加した当研究所の研究会の英文研究成果6がRoutledgeから出版され、南アジア版としても発行されるという体験をした。自分で書いたので中身に違いがないことは確実である7。研究成果の出版契約にかかる手続きを行った担当者によると、製本の仕方や紙質が国際版と南アジア版で違うようだとのことだった。著者献本として届いた南アジア版は、販売品でないことを示すためか表紙のSouth Asia Editionの表記は塗りつぶされ、表題紙裏の関連する記述には黒いテープが貼られ、さらに「Complimentary Copy Not For Sale」というスタンプが押されていた。南アジア版を国際版と並べてみたところ、確かに紙の色や厚みも違っていた(写真1)。

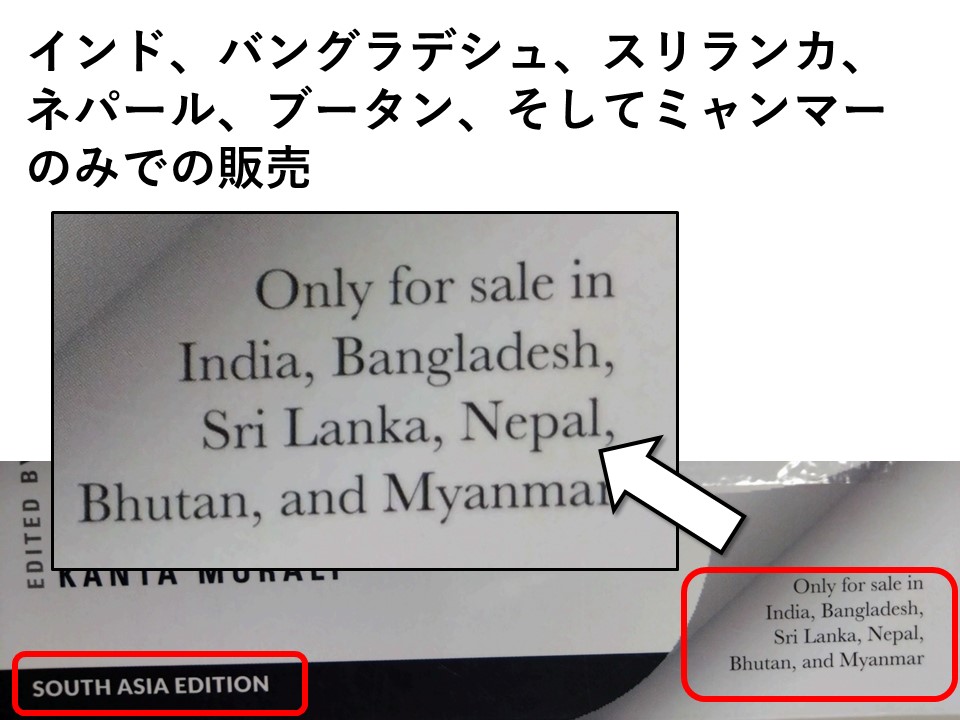

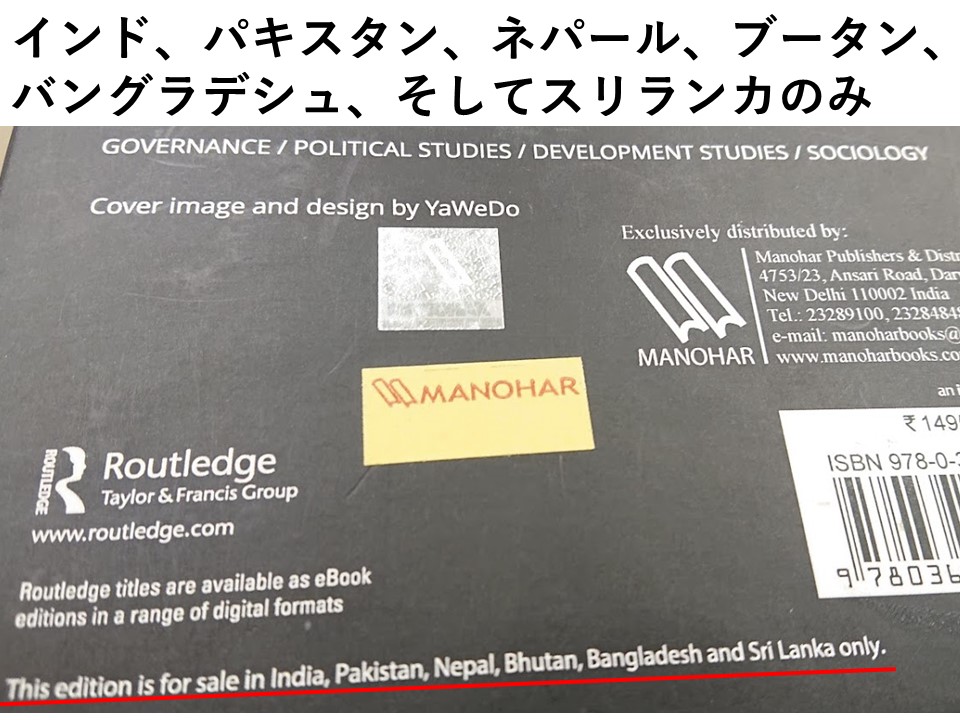

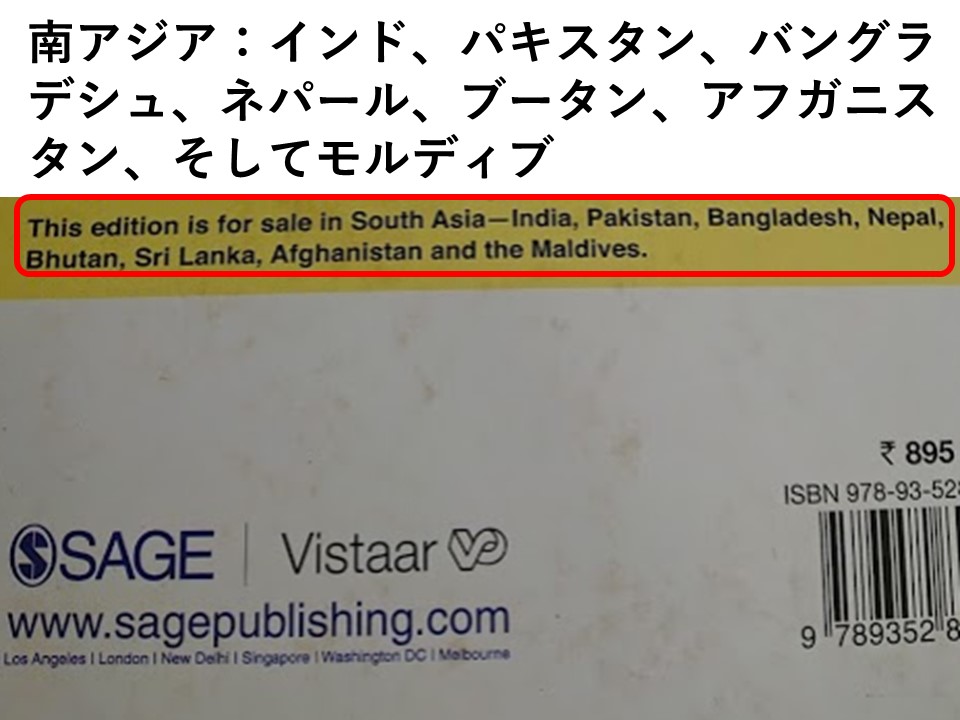

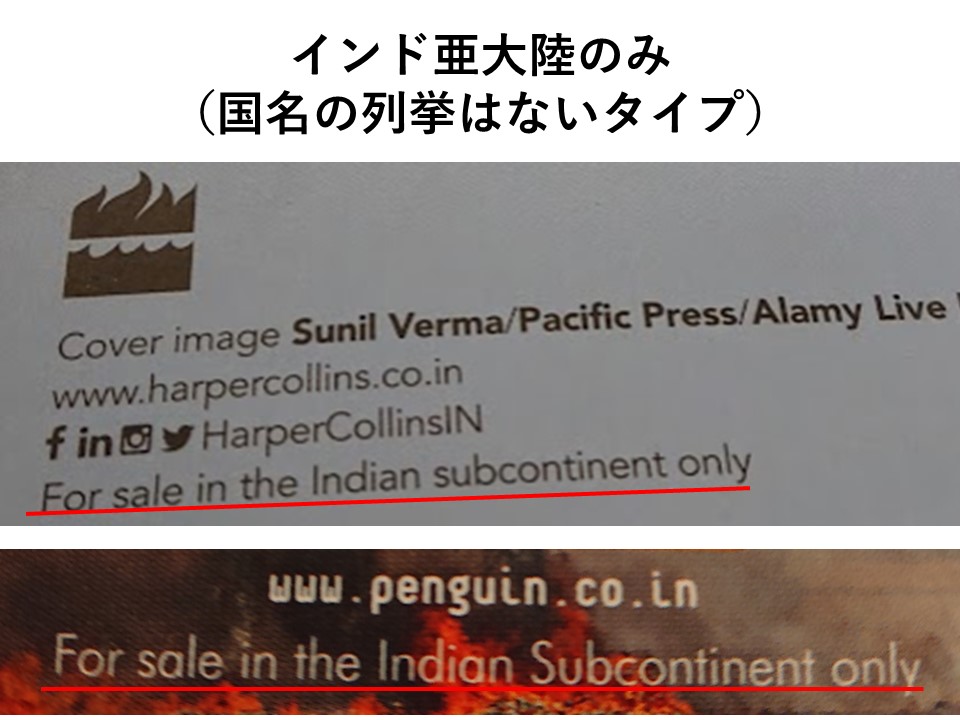

出版社によって南アジアのとらえ方や書き方にバリエーションはあるものの、表紙や裏表紙、標題紙裏などに南アジアのみで販売・流通を行う旨の注意書きがあり(図1~4)、日本の代理店を通して南アジア版を入手することは難しい。しかしインドの店頭には当然ながら南アジア版書籍がたくさん並んでおり、現地調査で手に取る機会は多い。せっかく中身を見て選べる機会にこれを買わない手はない。結局、2019年当時、手元に残った南アジア版は郵便局から自分で発送を行った。郵便局での手続きの変化については、2019年と2023年の出張を比較しつつ後述する。

図1 南アジア版の例1

図2南アジア版の例2

図3 南アジア版の例3

図4 南アジア版の例4

マーケットの書店にて

メトロで向かった例の書店で、2019年には南アジア版書籍の発送を断られたが今もできないままかと尋ねたところ、店員は「今この教授からも同じことを聞かれたところだよ」と同じ悩みを抱えた別の客を見ながら苦笑した。通常より高い送料を払い、南アジア版のみでまとまった重さ(20冊相当)の書籍を購入すれば海外発送するという回答だった。

手で持ち帰らなくて済むことに安心し、予算と相談しながら本を選んでいると、途中でチャイを店の奥でふるまってくれた。本がぎっしり並んだ店内の書棚からめぼしい本を選び出そうと酷使した脳にスパイスと砂糖たっぷりの本場のチャイが染み渡った。まとまった数を選び終え、海外発送に十分な量か尋ねると、OKとの返事。書類を作ってもらったり、南アジア版とそれ以外を分けて重さをはかったりしている間に「もう一杯チャイがいるね?」と言われて二杯目を飲んだ。最終的に4時間かけて選んだ本の約半分が南アジア版だった。

政府関係機関や研究所での活動

現地調査では書店以外にも政府関係機関や研究所に赴き様々な活動を行う。今回は元赴任先である経済成長研究所の図書館と、人口研究センターに新設された、センサス・データ・ワークステーションの視察を行った。また、雑誌購読担当者の依頼で、購読が滞っている学術雑誌の出版元である研究所で刊行状況を確認することも目的としていた。これらの訪問先で、ご厚意で資料をいただいたり、さらに行き先を紹介されたりするなど、予定外のことが起きるのも現地調査の常である。今回も例外ではなく、ご厚意で著書や雑誌のバックナンバーを寄贈してもらったり、ほかの図書館で情報を得た最新版のセンサス出版物『Language Atlas of India 2011』を求めて、思いがけず政府刊行物販売窓口やデリーに点在する3カ所のセンサス関連のオフィスをめぐることになったりしたが、文字数の都合上割愛する。もちろん、このように入手した資料は海外発送までは依頼できない。なんとかして日本まで運ぶか自分で発送することになる。

郵便局にて──布での梱包とトークンシステム

街中の小さな書店で買った本、寄贈で入手した資料や政府刊行物などをまとめると、段ボール2箱分になった。これを飛行機の預け荷物で持ち帰るには重量制限を超えるため、郵便局から日本に送ることにした。

冒頭にあげた報告書で、郵便局の周りには足踏みミシンで布を使った梱包を請け負う商売が行われていることを紹介した。2019年時点で健在だったそれ(図5)が、2023年にはやや変化していた。

図5 2019年の布での梱包の様子

当時は、インドの段ボール箱は薄くて壊れやすいため、布で箱の周りを縫って梱包しないと郵便局で受け付けてもらえなかった。今回も郵便局の周りで布での梱包を引き受けている仕立屋さんにお願いしたところ、布で包んだ後、おもむろにその上からテープを巻きだした。

以前はテープではなく封蝋で仕上げていたため、疑問を抱き尋ねると、現在はテープで箱全体を巻くようになったとのことだった。帰国後に調べてみたところ、どうやら追跡番号のバーコードのシールが布の上でははがれやすいことが問題だったようだ8。2箱あったので、もうひとつはテープだけにするかと尋ねられたが、テープも日本のものより薄くて弱いので念のために布で覆ってもらった。予想どおり、海を越えて日本に届いた時にはテープは角の部分が切れていた。布の梱包がなければ途中で箱が壊れていたと思われる。

図6 2023年の梱包と日本に届いた状態

それ以外の変化として、郵便局の公式梱包ユニットの看板ができていたので尋ねると、その郵便局ではまだ稼働していないとのことだった。郵便局の公式梱包サービスということで、利用方法、待ち時間や値段、海外発送にも耐えうる梱包なのかなど、今後注視していきたい。郵便局が布からテープを指定するようになったためか、ここでもすでに仕立屋の人数が以前より減っていた。今後はこのような青空の下で足踏みミシンを踏む商売の様子も徐々に見られなくなるのかもしれない。

また、2019年の訪問時には日本にあるようなトークン(整理券)のシステムが導入されていた。当時、ミシンで縫ってくれた仕立屋さんに「中でトークンをもらいなさい」と言われたものの、今までなかったものなのでよくわからず、待合室で若者に尋ねたところ、親切に写真の機械からトークンを出してくれた(図7)。以前は待合室に椅子はほとんどなく、窓口に列を作って立って待つ必要があったが、その時は椅子も増設されておりトークンをとって座って待つようになっていた。ただ、女性と老人向けの優先列がなくなったため、恩恵を受けていた身としては少し残念に思った。一方、トークンの導入で効率化されたわけではなく、結局自分の番がくるまでに1時間以上待たされた。郵便局に限らず常に釣銭が足りないのはインドではよくあることだが、クレジットカードが使えず、次の人の支払いで小銭ができるまでさらに待たされた。

ところが今回、トークンの機械はまだ残っていたが、すでに利用されていなかった。不思議に思い、窓口で荷物を出す際にトークンは不要なのか聞いたところ、今は使っていないとのことであった。店舗により状況が異なる可能性はあるが、規模によってはトークンより臨機応変な対応の方が効率的なのかもしれない。混雑具合もそれほどでもなかったので今回の待ち時間は15分程度で済んだ。

図7 2019年に使われていたトークンシステムの様子

本を売るということ

郵便局で一仕事終えて身軽になった後、当館と長年付き合いのある郊外の書店へと1時間ほどかけて移動した。この書店からは問題なく海外発送できるし、取り寄せや日本からの注文にも応じてもらえる。店主は出版物の知識も豊富であり、ほかの書店とのネットワークがあるため、古書や市場の流通に載らない非売品の刊行物も取り扱っている。当館の南アジア担当の先人たちが開拓し、代々引き継いできた重要な取引先である。以前、英国の図書館を訪問して情報交換した際に、そちらでもインド資料の購入先として同じ書店を使っていて驚いた。最近の商売について尋ねたところ、コロナ禍以降、海外から直接訪問したのは筆者が初めてとのことだった。寒波がきていてとても寒い日だったので暖かくしてくるように言われていたが、暖房のない部屋で指先の冷えを感じながら、ここでも数時間かけて予算のぎりぎりまで選書した。暑い日に、薄暗い店内で停電の中ろうそくの灯りで選書した思い出もある。

途中で温かいスナックとチャイを出してくれ、南アジア版も多く出していたSage図書部門のインド撤退9をはじめ、最近のインドの出版事情などについて話をした。

発送手続きと支払いを終え、門まで見送りに来てくれた時、「自分はもう今年で82歳になる」と店主が言うので、当館にとって重要な取引先、まだまだ元気でいてくださるよう伝えると、「本屋っていうのはね、ただ単にアイテムとしての本を取引しているんじゃないんだよ」と話し出した。本当にそのとおりだと応じると、店主は「受け渡しているのはね」と続け、その後「『知識』なんだよ」「『知識』ですよね」と、二人の声が重なったのが今回の出張でもっとも印象に残っている。本を売る店主と資料収集を行う筆者の気持ちが重なったように感じた瞬間だった。

写真・図の出典

- すべて筆者撮影・作成

参考文献

- 坂井華奈子「2015 年ニューデリー・ワールド・ブックフェア訪問とインド郵便局からの資料の発送」海外研究員レポート、アジア経済研究所、2015年. (Accessed Jan. 27, 2023)

- 広木拓「デリー準州、大気汚染激化時に車両交通規制を適用」ビジネス短信、ジェトロ、2022年12月12日. (Accessed Jan. 27, 2023)

- Gandhiok, Jasjeev. “Older vehicles banned in Delhi as AQI hits ‘severe’, worst since November 4,” The Hindustan Times, Jan 10, 2023. (Accessed Jan. 27, 2023)

- O'Neil, John. “Getting Textbooks Cheaper from India,” The New York Times, March 29, 2006. (Accessed Jan. 27, 2023)

- “Postal dept says no to cloth-wrapped parcels,“Onmanorama, March 27, 2022. (Accessed Jan. 27, 2023)

- Sharma , Kritika. “‘Challenging business environment’ — Why academic publisher SAGE is closing India book operations,” The Print, 10 August, 2022. (Accessed Jan. 27, 2023)

著者プロフィール

坂井華奈子(さかいかなこ) アジア経済研究所学術情報センター図書館情報課。担当は南アジア。最近の著作に「インド情報の探し方・文献案内」(堀本武功・村山真弓・三輪博樹編『これからのインド──変貌する現代世界とモディ政権』東京大学出版会、2021年)、“A Guide to the Japanese Literature on the Battles of Imphal and Kohima.”(in Mayumi Murayama, Sanjoy Hazarika and Preeti Gill eds. Northeast India and Japan: Engagement through Connectivity, Routledge, 2022) など。

注

- 広木拓「デリー準州、大気汚染激化時に車両交通規制を適用」(ジェトロ ビジネス短信)

- Jasjeev Ghandhiok, “Older vehicles banned in Delhi as AQI hits ‘severe’, worst since November 4,” The Hindustan Times, Updated on Jan 10, 2023 04:34 AM IST.

- South Asia Editionのある異版の書籍については、現物に「国際版」の表記があるわけではないが、便宜的に南アジア版と区別するために本稿ではこのように表記する。

- International Standard Book Number: 国際標準図書番号。国際規格であり、13桁または10桁の数字で表され、本の裏表紙などにバーコードと一緒に印刷されていることが多い。

- https://www.routledge.com/collections/9937 2019年12月アクセス。現在はアクセスするとトップページに転送される。

- Northeast India and Japan: Engagement through Connectivity. オンライン書店の情報では南アジア版は定価1495ルピー(約2400円)、国際版は170 ドル(約2万2000円)。価格に大きな開きがある。

- 表紙のデザインが違っていたが、後で聞いたところ南アジア版には編者の案で日本とインド北東地域に共通する桜の写真を使っているそうである。

- “Postal dept says no to cloth-wrapped parcels,“Onmanorama, March 27, 2022.

- Kritika Sharma. “‘Challenging business environment’ — Why academic publisher SAGE is closing India book operations,” The Print, 10 August, 2022.