IDEスクエア

世界を見る眼

(BRICSと世界)第1回 BRICSのこれまでとこれから――2050年の人口・GDPの将来予測から見える課題と野心

BRICS in 2050: Challenges and Ambitions Through Population and GDP Forecasts

PDF版ダウンロードページ:https://hdl.handle.net/2344/0002001382

2025年5月

(4,643字)

はじめに

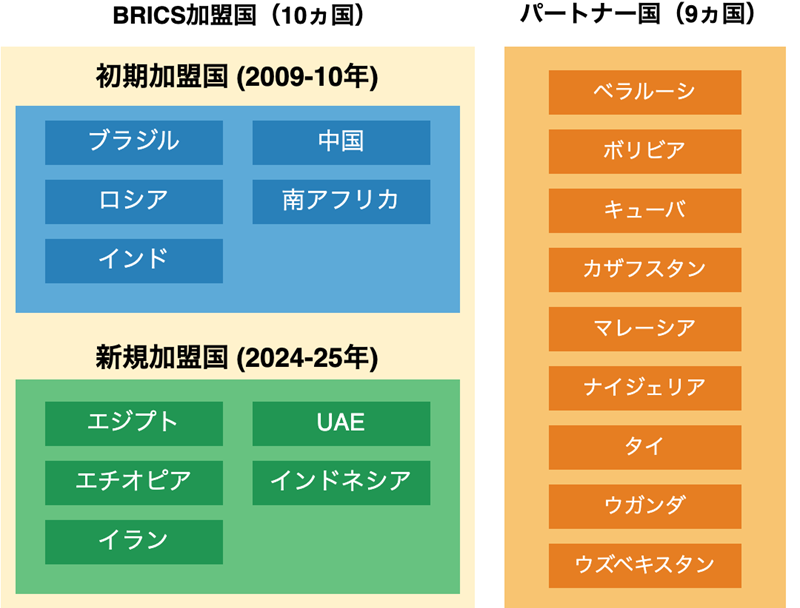

近年、国際政治・経済の舞台で「BRICS」の存在感が増している。もともとはブラジル、ロシア、インド、中国の4カ国の頭文字に複数形を意味する“s”を付けた「BRICs」という経済用語であったが、後に南アフリカが加わり「BRICS」と呼ばれるようになった。この枠組みは、メンバーシップの拡大を続け、2025年4月現在では10カ国が正式加盟し、さらに9カ国が「パートナー国」として協力関係を結ぶ、グローバル経済における新たな勢力圏として台頭している(図1)。

G7(先進7カ国)など従来の主要国枠組みへの対抗軸としても注目されるBRICSは、どのような経緯で生まれ、拡大してきたのだろうか。本稿では、BRICSの設立から現在までの歩みを振り返り、将来のGDP(国内総生産)と人口予測などを通じて、その特徴と戦略的な狙い、そしてBRICSが抱える課題を明らかにする。

図1 BRICSの加盟国とパートナー国(2025年3月現在)

(出所)筆者作成

BRICSの誕生と発展

2001年に発表された米国の投資銀行ゴールドマン・サックスのエコノミスト、ジム・オニールの論文で、これらの新興国が21世紀の世界経済で主要な役割を果たすと予測された。当初、これは主に経済的な潜在力に着目した投資家向けの呼び名であり、これらの国々の間に公式な協力関係はなかった。しかし、この概念は次第に各国政府にも受け入れられ、実際の外交枠組みへと発展していく。

2006年、国連総会の場でBRIC4カ国の外相が初めて会合を開いた。そして2009年、ロシアのエカテリンブルクで第1回BRIC首脳会議が開催され、協力体としてのBRICが正式に発足した。初期のBRICは、2008年のリーマンショック後の世界経済回復や、IMF(国際通貨基金)や世界銀行といった国際金融機関の改革などを主な議題としていた。

2010年12月、南アフリカがBRICへの加盟を要請し、翌2011年4月の第3回首脳会議から「BRICS」として活動を開始した。南アフリカの加盟は、BRICSがアフリカ大陸への影響力を拡大する意図を示すものであり、単なる経済規模だけでなく、地政学的な重要性が考慮された結果である(Gateway House、2012年3月15日)。

2012年のインド・ニューデリーでの首脳会議では、BRICS開発銀行(後の新開発銀行、NDB)の設立構想が初めて提案された。これは、従来の西側主導の国際金融機関(IMFや世界銀行)に対抗する軸を形成する重要な一歩であった。

2014年のブラジル・フォルタレザの首脳会議では、BRICS新開発銀行(NDB)と外貨準備枠組み(CRA: Contingent Reserve Arrangement)の設立が正式に合意された。NDBは2015年に上海を本部として正式に業務を開始し、途上国のインフラ整備支援を目的としている。CRAは、加盟国が一時的な流動性危機(外貨不足など)に直面した際に支援を行うための1000億ドル規模の基金である。

BRICSからBRICS+へ

BRICSは加盟国以外との連携も模索してきた。2017年の中国・アモイでの首脳会議では、「BRICS+」という概念が提唱された。これは、BRICS各国が属する地域の主要な途上国を招待し、より広範な協力体制を築こうとする試みである。

大きな転換点となったのは、2023年8月の南アフリカ・ヨハネスブルクでの首脳会議である。この会議で、アルゼンチン、エジプト、エチオピア、イラン、サウジアラビア、UAE(アラブ首長国連邦)の6カ国に加盟が要請された(その後、アルゼンチンは加盟を辞退し、サウジアラビアについては、BRICS側は加盟を認めているものの、サウジアラビア自身はまだ正式加盟を表明しておらず、その立場は依然として不明確である)。残るエジプト、エチオピア、イラン、UAEの4カ国は2024年1月1日付でBRICSに正式に加盟した。2025年1月6日には、インドネシアの正式加盟が発表された。これにより、BRICSの正式加盟国は10カ国となった(状況が不明確なサウジアラビアを除く)。

BRICSは、正式加盟国だけでなく「パートナー国」という枠組みも設けている。2024年10月のロシア・カザンサミットで創設が発表され、2025年3月現在、ベラルーシ、ボリビア、キューバ、カザフスタン、マレーシア、ナイジェリア、タイ、ウガンダ、ウズベキスタンの9カ国がパートナー国として協力関係にある。これにより、BRICSは間接的にも影響力を拡大している。

BRICSの経済的・人口的規模と将来予測

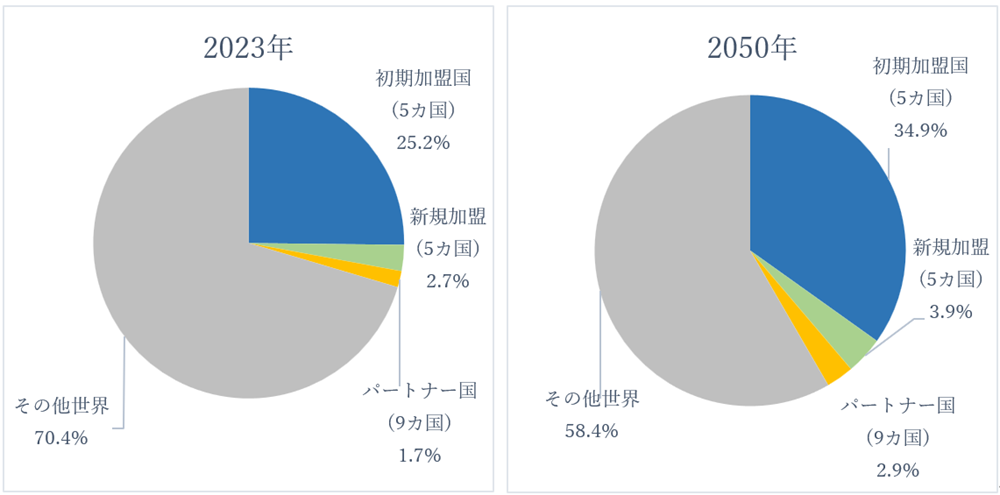

2023年時点で、BRICS初期メンバー5カ国(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)だけで、世界全体のGDPの約25.2%を占める(図2)。この割合は、2050年には約34.9%まで上昇すると予測されている。2024年と2025年に新たに追加加盟した5カ国(エジプト、エチオピア、イラン、UAE、インドネシア)を加えた10カ国では、2023年のGDPシェアは27.9%、2050年には38.8%に達すると見込まれる。

さらにパートナー国(9カ国)まで含めると、2050年には世界GDPの約42%を占める可能性があり、その経済的存在感は増大する。

図2 BRICSのGDPが世界に占める比率(2023年、2050年)

(出所)2023年はWorld Development Indicatorより筆者作成。2050年はIDE-GSMによる試算

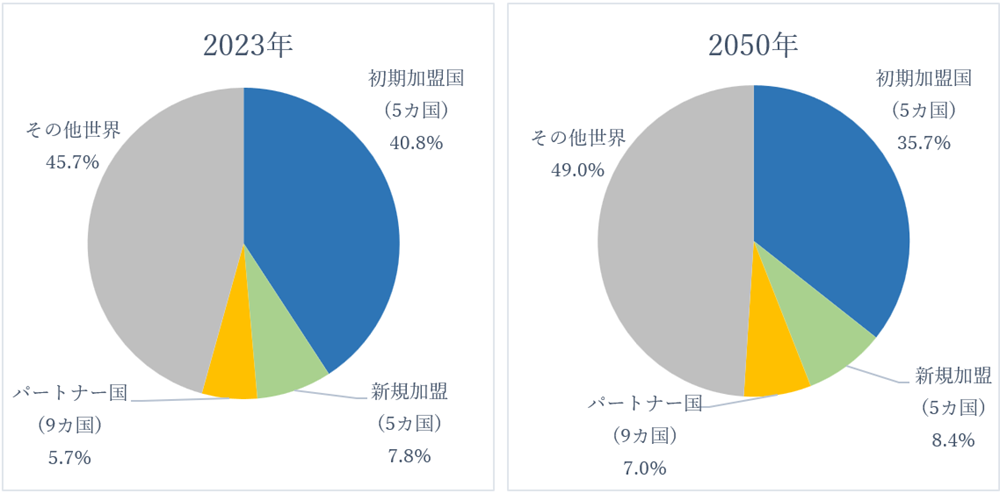

人口面でのプレゼンスはさらに大きい。初期メンバー5カ国で、2023年の世界人口の約40.8%を占める(図3)。これは、世界1、2位の人口を持つインドと中国を含むためである。ただし、両国の人口増加率の低下により、2050年にはこの割合は約35.7%へとやや低下すると予測されている。

しかし、追加加盟5カ国とパートナー国まで含めると、2023年時点で世界人口の約54%と過半数を占める。この状況は2050年においても維持され、世界人口の約51%を占める見込みである。

図3 BRICSの人口が世界に占める比率(2023年、2050年)

(出所)2023年はWorld Development Indicatorより筆者作成。2050年はIDE-GSMによる推計

BRICSの経済・人口規模における大きな特徴の一つは、中国の圧倒的な存在感である。2023年時点で、中国はBRICS初期メンバー5カ国のGDP合計の3分の2以上、人口の4割強を占める。加盟国が10カ国に拡大しても、中国のGDPシェアは6割を超え、人口シェアも約36%とインドと並んで他を圧倒している。この傾向は2050年になっても変わらず、中国のGDPはBRICS10カ国合計の63%、人口は30%を占めると予測されている。この中国への経済的集中は、後述する課題にも繋がっている。

低い域内貿易シェアが「脱ドル化」の壁に

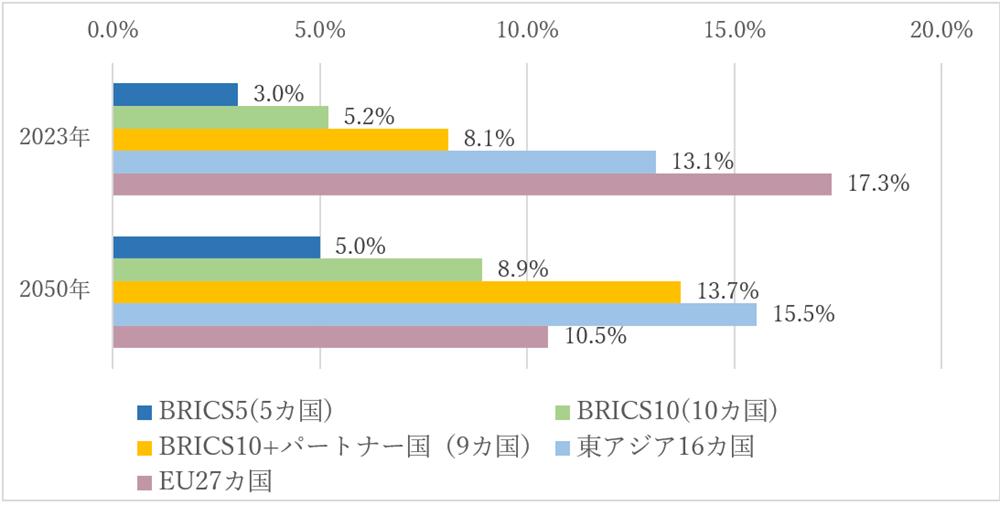

BRICSが抱える最大の課題の一つが、域内貿易シェアの低さである。2023年時点で、BRICS初期メンバー5カ国間の貿易(域内貿易)が世界全体の貿易に占める割合は、わずか3.0%にとどまる(図4)。新たに追加加盟した5カ国を加えても、そのシェアは5.2%と依然として低い水準である。パートナー国まで含めても8.1%であり、東アジア16カ国の域内貿易シェア(13.1%)やEU27カ国のシェア(17.3%)と比べると大きく見劣りする。

この主な要因は、加盟国における中国経済の突出した規模にある。グループ全体の経済規模が同じでも、構成国の規模が同程度の場合と比較して、一国(この場合は中国)が圧倒的に大きい場合、域内貿易額は相対的に小さくなる傾向がある。多くの取引が、その最大国の国内取引として完結してしまうためだ。

図4 各地域の域内貿易が世界貿易に占めるシェア(2023年、2050年)

(注)東アジア16カ国は日本、中国、韓国、インド、オーストラリア、ニュージーランド、ASEAN10

(出所)2023年はUN Comtradeより筆者作成。2050年は筆者による推計

この低い域内貿易シェアは、BRICSが目指す重要な戦略目標の一つである「脱ドル化」を実現するうえで大きな障壁となる。現在、国際貿易決済の多くは米ドルで行われており、これが米国の国際政治・経済における影響力の源泉の一つである。BRICSは、自国通貨による貿易決済の促進や、新たな国際決済通貨の創設などを通じて、ドル依存からの脱却を図ろうとしている。2024年10月にロシアのカザンで開催された第16回BRICSサミットでは、金融協力強化や現地通貨の使用促進を盛り込んだ「カザン宣言」が採択された。

域内貿易シェアが低いままでは、自国通貨決済への移行も限定的な効果しか持たない。したがって、貿易決済で自国通貨へのシフトを進めるためには、BRICS域内での貿易そのものを拡大することが不可欠である。これが、BRICSが加盟国やパートナー国の拡大に熱心な理由の一つだと考えられる。

一方で、将来予測ではこの状況に変化の兆しが見える。本稿では2050年時点のBRICSをはじめとする各地域の域内貿易額を経済学の「重力モデル(gravity model)」に従って以下のように試算した。重力モデルとは、2国間の貿易額は、それが両国の経済規模に比例して増加するとされる国際貿易のモデルである。具体的には、アジア経済研究所で開発しているIDE-GSM(経済地理シミュレーションモデル)を用いた各国の2050年のGDPの予測に基づき、輸出側・輸入側共にGDPに対する貿易の弾力性を1と仮定して2国間貿易額を推計し、それを域内貿易額に集計した。

この分析によれば、2050年にはBRICS初期メンバー5カ国の域内貿易が世界貿易に占めるシェアは5.0%、追加加盟5カ国を含む10カ国では8.9%、パートナー国まで含めると13.7%まで上昇すると予測される。この13.7%という数字は、2050年時点の東アジア16カ国の予測値(15.5%)に近く、EU27カ国の予測値(10.5%)を上回る。この予測が現実のものとなり、BRICSがさらに加盟国やパートナー国を増やすならば、国際貿易決済における脱ドル化も、より現実味を帯びてくるだろう。

おわりに

本稿で見てきたように、BRICSは加盟国間の経済規模の非対称性、特に中国の突出という構造的な特徴を抱えている。また、域内貿易シェアの低さは、「脱ドル化」という戦略目標達成への大きな課題である。

しかし、BRICSは単なる経済協力の枠組みにとどまらず、米国主導の国際的な経済・金融レジームに対する挑戦者としての側面も持つ。特に、新開発銀行(NDB)と外貨準備枠組み(CRA)の設立は、IMFや世界銀行といった既存の国際金融機関への対抗軸を形成する意図がある。現時点では、既存の国際秩序を完全に置き換えるほどの制度的能力や資金力を持っているわけではないが、その動きは着実に影響力を増している。

BRICSは、登場から20年余りで、単なる投資用語から実質的な国際協力のプラットフォームへと発展し、近年は加盟国やパートナー国の拡大を通じてさらなる影響力強化を図っている。GDPや人口面での世界シェアは既に高いレベルにあるが、域内貿易の活性化が今後の鍵となる。BRICSが加盟国拡大に積極的なのは、この課題を克服しようとする狙いがあると推測される。

2050年に向けて域内貿易シェアが予測どおり拡大すれば、BRICSが目指す脱ドル化も現実的な選択肢となりうる。加盟国間の経済規模の非対称性という課題を抱えながらも、BRICSは今後も国際社会において重要な役割を果たしていくと考えられる。特に、脱ドル化や国際金融機関改革といった分野での取り組みは、国際経済秩序の多極化を促進する要因となる可能性が高い。

BRICSの今後の展開は、国際秩序の変容を占う重要なものである。創設メンバーに続く新規加盟国やパートナー国の拡大が、BRICSの国際的な影響力をどのように変化させていくのか、引き続き注目していく必要がある。

写真の出典

著者プロフィール

熊谷聡(くまがいさとる) 開発研究センター・主任調査研究員