IDEスクエア

世界を見る眼

(BRICSと世界)第2回 中国の選択――BRICS拡大にみる中国の外交戦略

China’s Strategic Choice: Beijing’s Foreign Policy through BRICS Expansion

PDF版ダウンロードページ:https://hdl.handle.net/2344/0002001384

2025年5月

(5,200字)

BRICSとグローバル・サウスの融合としてのBRICS拡大

ブラジル、ロシア、インド、中国について、経済的に成長する4カ国として「BRICs」という呼称を提示したのは、2001年当時ゴールドマン・サックスのエコノミストであったジム・オニール氏である(University of Surrey 2012)。該当する国がそれを自称し、BRICsとして国連総会の場で初めて集まるまでに5年、サミットを開催するにはさらに3年を要し、南アフリカが加わり「BRICS」となるにはさらに2年かかり、2014年に、上海を本部とする新開発銀行(BRICS銀行)を設立するに至った(BRICS Information Centre n.d.)。

この極めて漸次的な枠組みの構築からもわかるとおり、多様な政治体制や価値観を主張する構成国からなるBRICSは、もっぱら経済面でのみ凝集性を持つ存在であった。これは、伝統的に西欧・先進国へのオルタナティブを、政治的・闘争的な文言とともに打ち出す「グローバル・サウス」とは一線を画す枠組みであった。政治に影響を受けることなく安定した経済取引を可能にする意味でも、中国は敢えてそうした道を選んできたのである。

ところが、2018年頃から米中対立に伴うデカップリングが進み、経済活動が政治の影響を免れないこと、また政治の道具として積極的に活用される時代の到来が明らかとなった(赤平2023)。さらに、2022年には、ウクライナ戦争が勃発し、ロシアをめぐる経済制裁やサプライチェーンの問題が浮き彫りとなり(小野2022)、安全保障分野を無視してBRICSを運営することは不可能な時代が到来した。中国のBRICS戦略は、従来の政経分離の方針からの転換を迫られたが、トランプ政権の保護主義的・反マルチラテラリズムの趨勢は、中国にとり、開かれた経済・親マルチラテラリズムのナラティブを促進しやすい環境でもあった。中国は従来のBRICSを、グローバル・サウスのナラティブから切り離していたが、政治化・安全保障化する経済環境において、BRICSが世界に開かれていることを打ち出すには、多数に上る途上国の「仲間」が必要な事態となった。

この大局において起きたのが、BRICSと「グローバル・サウス」ナラティブの融合であり、それがBRICSの拡大となって表れたといえる。この融合は、西欧を中心とした銀行間システムである国際銀行間通信協会(SWIFT)制度に代わる、BRICS諸国とそのパートナー国間のためのBRICS PAYシステムの制定当時の思惑にもみられる(大久保2024)。以下では、上記の実証を具体的に行いながら、これを検討したい。

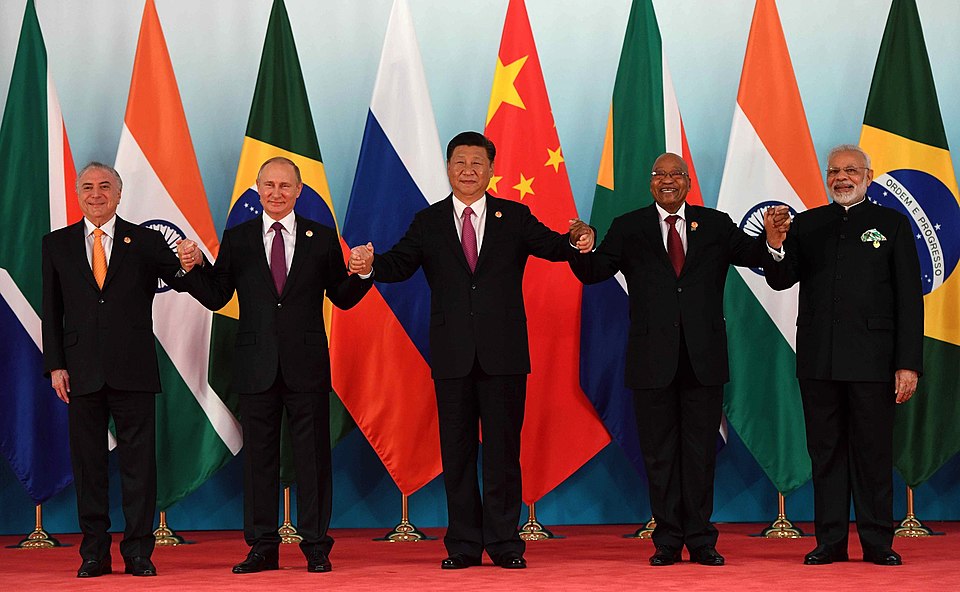

BRICS首脳会議に参加したリーダーたち(2017年)

従来のBRICSの意義

今井(2023)は、現代における「グローバル・サウス」について、「①冷戦期の『南北問題』の後継概念、②冷戦期の『第三世界』の後継概念、③BRICSをはじめとする『新興国』の総称、④ロシアのウクライナ侵攻に関して中立の立場を採る国々の総称、といういずれかの意味合い」を持つとする。本稿で述べる「グローバル・サウス」は、①や②の伝統的な意味でのそれであり、政治経済上、周縁化された存在を指すものとする。BRICS拡大は、この「グローバル・サウス」に対して、まさに③や④の意味での、台頭したり、戦略的に重視されたりする存在としての意味を付与する現象だといえる。

21世紀は、国際的な制度や協力の形態が多様化し、それを国益の追求において用いることが当たり前になった時代である。しかし、それらが西欧の価値観や先進国経済の文脈で形成されてきたことを踏まえれば、①や②の意味での「グローバル・サウス」は、大きな意味を持つ。実際のところ、中国は、既存の国際秩序に挑戦するという政治的主張では、もっぱら「グローバル・サウス」に該当する枠組みを用い、拡大前のBRICSの枠組みをこの文脈から切り離してきた。

第一に、「グローバル・サウス」の動員は既存の枠組みで足りていた。1955年のアジア・アフリカ会議(バンドン会議)を契機として誕生した非同盟運動(NAM)と、1964年に国連貿易開発会議で生まれた77カ国グループ(G77)は、特に国連総会における連合として機能している(Takahashi 2025)。NAMにはインドが積極的なこともあり、中国は、特に1990年代以降、G77と一緒に決議案を提案している。これらは歴史も長く、双方のいずれかに含まれるメンバーは、中国を除き133にも上るため(Mesquita and Seabra 2020)、一国一票の原則をもつマルチ外交において、BRICSという少数国の枠組みは不要である。

第二に、台頭国・大国としての中国の政治・経済面での純粋な利益や実態は、「グローバル・サウス」と親和性を持たず、従来のBRICSは、あくまで前者の経済の文脈に位置づけられ、「グローバル・サウス」から切り離されてきた。例えば、1949年の中華人民共和国建国当初より、中国は領土や人口の面では経済的な大国になり得る要素を含んでいたうえ、さらに成長を遂げた現在においては、ますます「グローバル・サウス」に与する必然性はない。また、安全保障に視野を広げると、中国は、1964年には核兵器の実験に成功し、核兵器不拡散条約(NPT)上で、正式に核兵器国として認められている。さらに、1971年以降、国連安全保障理事会では常任理事国であり続けている点において、「グローバル・サウス」とは異なり大国であることがわかる。

第三に、中国はBRICSをマルチ外交の文脈において重視しないのみならず、敢えて切り離していることが明らかである。筆者は、国連ドキュメント(United Nations Official Document System n.d.) において、BRICS拡大が論じ始められた2023年から、今日にいたるまでに発行された文書に関して、「BRICS」をキーワードに検索した。BRICSのマルチ外交での意義が増すと思われる当該時期においてさえ、ヒットする119件の文書のうち(2025年2月27日現在)、中国政府が提出した書簡は、ごくわずかに過ぎない。その内容を精査すると、ロシアと共同で出している書簡において、BRICSは上海協力機構(SCO)や金融・世界経済に関する首脳会合(G20)と並列され、新しい協力の形を探る場所であること、特に貿易・デジタル経済・公衆衛生、とりわけBRICS圏内の通貨をめぐる制度作りに力点が置かれている(United Nations General Assembly/ Security Council 2023; 2024)。敷衍して、新しい規制の在り方に言及することもあるが、これはアフリカ諸国がBRICSに加わることを歓迎し、平等で多極化した秩序を求める文脈で登場するに過ぎない(United Nations General Assembly 2024)。

中国が新興経済圏としてのBRICSを強調するほどに、「グローバル・サウス」と協力することの矛盾が露呈してしまうため、両者を切り離す戦略は合理的な対応だといえる。BRICSはあくまで経済的に利益を得るための枠組みであり、NAMやG77が強調するような、西欧・先進国批判、あるいは主権の尊重といった政治的なテーマは、避けられている。BRICS拡大が提唱されてからも、未だマルチ外交の現場では活用される枠組みではないことが示された。

新しいBRICSの意義

マルチ外交における伝統的な「グローバル・サウス」の文脈では、今日にいたるまで、積極的にBRICSを活用するには至っていない。しかし、BRICSの会議における中国の発言を分析すると、今後両者を紐づける動きが見られる。以下では、その漸次的な変化を追う。

2021年時点の発言では、BRICSは従来の意義で言及されていた。中国語のBRICSは、その英語の発音が煉瓦を意味するブリックス(bricks)に似ていることから、それと同義である中国語「砖」を用いて、「金砖」と表記される。これら「金砖国家」は、習近平国家主席曰く「国際舞台において無視できない一つの重要な勢力」であり、特に互いの社会制度や発展経路を尊重しながら、人類の発展と平和に向けて進んできたのだという(中国外交部2021)。新型コロナ対策只中の中国としては、疫病対策と持続可能な発展を打ち出し、これらの国がグローバル・ガバナンスで一定程度の役割を果たしたことを示してはいるが、国連や世界貿易機関の維持を謳うにとどまっている点で、G77が世界貿易機関をより「平等な」貿易体制にするよう要求する議論とは一線を画す(中国外交部2021)。

ところが、2022年の5月19日に、BRICS外相会議で演説した習主席は、急に安全保障の文脈を持ち込み、「互いの主権、安全、発展の利益を尊重し、覇権と強権政治に反対し、冷戦意識と集団対立に抵抗し、共に人間の安全保障の共同体を構築すべきである」と述べている(中国外交部2022a)。これは、ロシアがウクライナ侵攻を開始したあとの演説であり、ロシアがBRICSの一員であることが、影響していると思われる。ただし、その後の演説を見れば、同様の安全保障の話が、北大西洋条約機構(NATO)の拡大を批判する節を見せる一方で、主権尊重をも強調する形で登場し、どちらの側を支持しているかは一概に言い難い(中国外交部2022b)。また、BRICSの機能そのものへの言及が、従来の枠組みのままである点では、言説の移行段階の様相を呈している(中国外交部2022b)。

しかし、BRICSサミットでは、パンデミックに戦争、気候変動といったあらゆる脆弱性に対して、BRICSは既存の経済システムに代わるオプションを提示する存在として明確に位置づけられている(中国外交部2022c)。これは、ダボス会議のアジア版を意図して2001年につくられたボアオ・アジア・フォーラムの2024年年次総会において提示された、「グローバル・セキュリティ・イニシアティブ」(全球安全倡議)の一翼を担うものとされ、APECのCEOサミット(2022年)や、第1回の中国・中央アジアサミット(2023年)でも議題となったことが示されている(中国中央人民政府2024)。

BRICSが安全保障と発展を同時に追求する存在だとされて以降、「BRICS+」も話題となりはじめ、そのなかでは、中国が2017年の第9回BRICSサミットで、拡大を提唱していたことを記したり(中国中央人民政府2024)、自分たちはデカップリングをせず公正な国際秩序を求めてきたのだと強調したりする(中国外交部2023a)。党派性のある国際政治に反対する盟主としてBRICSでの活動を打ち出すにつれ、特に南南協力で多くの国と開かれた経済関係を結んできたことを主張するのは自然な流れでもある(中国外交部2023b)。

こうした米中対立とウクライナ戦争をトリガーとした変化に加え、2024年9月にもなると、習主席のBRICSでのスピーチには何度も「グローバル・サウス」が用いられるようになる。具体的には、中国とブラジル、また賛同するグローバル・サウス諸国が「ウクライナ危機平和の友」を設立すること、上海にグローバル産業AI連盟卓越センターを、またグローバル「スマート税関」オンライン協力プラットフォームとBRICS税関模範センター、さらに「グローバル・サウス」シンクタンク協力連盟を創設することまで提唱している(中国外交部2024)。

おわりに

中国にとってのBRICSは、従来のグローバル・サウスの諸枠組みと異なり、初期においては西欧に対するアンチテーゼを示すほどには凝集性がなく、また、意図的に経済的な新興勢力としての意義しか付与されていなかった。しかし、トランプ政権の登場と西欧によるデカップリング、またウクライナ戦争により、経済が安全保障の問題と切り離せない状況となり、かえって米国がつくってきた国際経済秩序を維持する勢力として、BRICSを利用する機運が生まれた。

そのなかでは、開かれた経済における取引相手として、BRICSと別枠組みで存在していたグローバル・サウスを持ち出すことが必須となった。また最新の習主席の演説では、国際通貨基金における代表制の改善に期待を寄せつつも、総じてブレトン・ウッズ体制の明確な支持が打ち出されているが、ここでも、国際秩序の多数を占めるグローバル・サウス諸国の賛同が必須となっている。こうした流れのなかで、散発的・アドホックな存在としてのBRICSが、伝統的なグローバル・サウスとの融合に向かうのは、必然的であるといえよう。

(2025年2月28日脱稿)

写真の出典

参考文献

(英語)

- BRICS Information Centre, University of Toronto. n.d. (Accessed on February 27, 2025)

- Mesquita, Rafael, and Pedro Seabra. 2020. “Go Global or Go Home: Comparing the Regional vs. Global Engagement of Brazil and South Africa at the UN General Assembly.” Politikon, 47 (3): 361–84.

- Takahashi, Tomoko. 2025. “Two Questions of Sovereignty: China and the Global South in the United Nations General Assembly (1971-1990).” Global Studies Quarterly, 5(1).

- United Nations General Assembly. 2024. “Letter dated 22 September 2024 from the Permanent Representative of China to the United Nations addressed to the Secretary-General. ” A/79/379. October 1. (Accessed on February 28, 2025)

- United Nations General Assembly/ Security Council. 2023. “Letter dated 28 March 2023 from the representatives of China and the Russian Federation to the United Nations addressed to the Secretary-General and the President of the General Assembly. ” A/77/845-S/2023/229. April 20. (Accessed on February 28, 2025)

- United Nations General Assembly/ Security Council. 2024. “Letter dated 4 June 2024 from the Permanent Representatives of China and the Russian Federation to the United Nations addressed to the Secretary-General. ” A/78/945-S/2024/436. June 28. (Accessed on February 28, 2025)

- United Nations Official Document System. n.d. (Last accessed on February 28, 2025)

- University of Surrey. 2012. “O'Neill – BRIC Countries and the Global Economy.”Forever Surrey Live (School of Economics, Alumni Lecture 2012) . (Last watched on May 9, 2021)

(日本語)

- 赤平大寿 2023.「(米中対立の新常態――デリスキングとサプライチェーンの再構築)米中対立が対米サプライチェーンに与えた影響――通信機器で変化の兆し」『JETRO地域・分析レポート』10月16日。(2025年2月28日最終閲覧)

- 今井宏平 2023.「(グローバルサウスと世界)第6回 トルコはグローバルサウスに該当するのか──4つの側面からの検証」『IDEスクエア』12月。(2025年2月26日最終閲覧)

- 大久保敦 2024.「独自の決済プラットフォーム創設を(BRICS)――目指すのは脱ドル依存」『JETRO地域・分析レポート』9月27日。(2025年2月28日最終閲覧)

- 小野圭司 2022.「ロシアによるウクライナ侵攻の経済学(その2)――経済制裁の効果と限界――」『防衛研究所NIDSコメンタリー』第229号、6月23日。(2025年2月28日最終閲覧)

(中国語)

- 中国外交部 2021.「习近平出席金砖国家领导人第十三次会晤并发表重要讲话」9月10日。(2025年2月28日最終閲覧)

- 中国外交部 2022a.「习近平在金砖国家外长会晤开幕式上发表视频致辞」5月19日。(2025年2月28日最終閲覧)

- 中国外交部 2022b.「习近平在金砖国家工商论坛开幕式上的主旨演讲(全文)」6月22日。(2025年2月28日最終閲覧)

- 中国外交部 2022c. 「习近平在金砖国家领导人第十四次会晤上的讲话(全文)」6月23日。(2025年2月28日最終閲覧)

- 中国外交部 2023a.「习近平在金砖国家领导人第十五次会晤上的讲话(全文)」8月23日。(2025年2月28日最終閲覧)

- 中国外交部 2023b「习近平在“金砖+”领导人对话会上的讲话(全文)」8月24日。(2025年2月28日最終閲覧)

- 中国外交部 2024. 「习近平在“金砖+”领导人对话会上的讲话(全文)」10月24日。(2025年2月28日最終閲覧)

- 中国中央人民政府 2024.「全球安全倡议的时代回响」4月21日。(2025年2月28日最終閲覧)

著者プロフィール

高橋知子(たかはしともこ) 京都大学東南アジア地域研究研究所助教。東京大学卒(法学)、大学院総合文化研究科修了、博士(学術)。またシカゴ大学修士(国際関係論・卓越)。専門は国際関係論、特に国際制度論で、東アジア・東南アジアに注目している。ジュネーブ国際・開発高等研究所に滞在、WZB ベルリン社会科学研究所では客員研究員を務めた。著作に“Two Questions of Sovereignty: China and the Global South in the United Nations General Assembly (1971-1990),” Global Studies Quarterly 5(1), 2025や「国際制度の交差に見る中国の国益──国連海洋法条約の事例から──」『国際政治』197号、120~135ページ、2019年。