IDEスクエア

世界を見る眼

(BRICSと世界)第5回 イランの選択――「東方政策」の到達点としてのBRICS加盟とそのねらい

Iran's Strategic Decision: Joining BRICS – Tracing Iran's Look East Policy Achievements and Goals

PDF版ダウンロードページ:https://hdl.handle.net/2344/0002001440

2025年7月

(7,410字)

BRICS加盟のねらいは何か?

2024年1月、イランはエジプト、エチオピア、アラブ首長国連邦(UAE)とともに、BRICSへの正式加盟を果たした。イラン加盟の背後には、ロシアの強力な後押しがあったとされている(Fathollah-Nejad and Naeni 2023)。今回のBRICS加盟は、こうしたイランの近年の中露および湾岸協力会議(GCC)諸国との関係強化の延長線上に位置づけられる動きである。従来イランが加入してきた国際枠組みは、イスラーム協力機構(OIC)や経済協力機構(ECO)といった特定の地域や分野に限定したものが中心であった。そのため、長年にわたって欧米諸国の厳しい経済、金融制裁に苦しんできたイランにとって、BRICSという包括的な事項を扱う世界的な国際枠組みへの参加は、国際社会における孤立状態からの脱却を図るうえで重要な外交成果であるといえる。

なぜイランは今、BRICS諸国への接近を図ったのか。そして、この加盟はイランにどのような利益をもたらすのか。本稿では、イランの外交戦略におけるBRICS加盟の位置付けを分析し、そのねらいと今後の展望について考察する。

ここで、BRICSの概要について手短に説明しておく。BRICSは、ブラジル、ロシア、インド、中国の4カ国の主導によって、国際社会における共通課題に関する協力と政策調整を目的として2006年に発足した枠組みである。2008年のリーマンショックを契機に、国際社会における新興国の経済的重要性が増すなかで、BRICSは国際経済、金融ガバナンスの見直しを求める動きを強め、現在では「政治・安全保障」「経済・金融」「市民社会」の3分野で活動を展開している。今やBRICSは、世界人口の半数弱、世界のGDPの約40%を占めるまでに拡大し(BRICS Brasil 2025)、先進国主導の国際秩序に対する「もうひとつの重心」としての存在感を高めている。

(2024年10月24日)

ライシ政権による「東方政策」の本格的な推進

イランは、東西冷戦期には「東西不偏」を掲げ、いずれの陣営にも属さない反帝国主義、反植民地主義、非同盟主義という中立的立場をとっていた(Pahlavi 2022; Saraswat 2024)。こうした外交上の基本原則の下、1979年のイスラーム革命後には、非同盟諸国首脳会議への参加をはたし、第三世界と良好な関係を維持してきた(Perletta 2025)。とくに近年では、非欧米諸国との関係強化を図っている。また、イランは、BRICS加盟をこれまでの多国間主義外交(multilateralism)の成果と位置づけ、「多国間主義は米国の一国主義への対抗措置ではなく、戦略的な選択である」と強調している(Javān 2023; Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran 2023a; Tābnāk 2024)。そのため、イランのBRICS加盟のねらいを理解するには、近年の同国の外交政策の大幅な方向転換を把握する必要がある。その鍵となるのが「東方政策(Look East Policy)」である。

「東方政策」とは、欧米諸国からの政治的圧力による国際的孤立を打開するため、旧東側諸国やアジアの新興国との関係強化を目的とした外交方針である(Azizi 2023; Perletta 2025; Saraswat 2024)。この政策は、国内において最も重要な外交上、内政上の政策決定を行う国家安全保障最高評議会(SNSC)によって2005年に策定され、それ以降、イランの外交戦略上、各政権の外交方針よりも上位の基本原則として位置付けられた(Pahlavi 2022; Tābnāk 2024)。

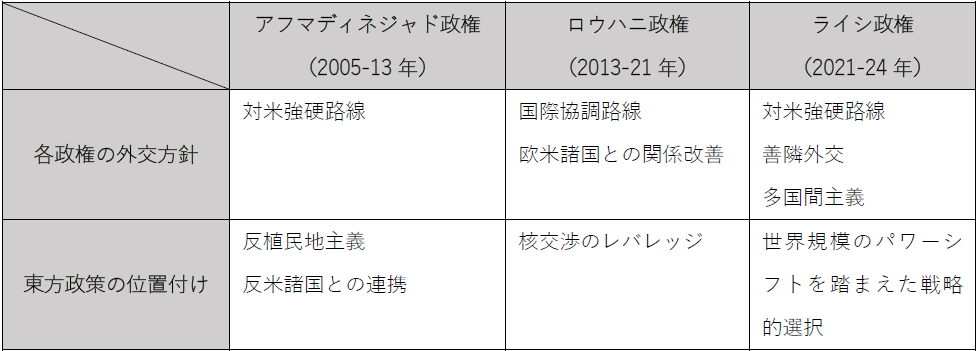

表1 各政権の外交方針と東方政策の位置づけ

しかし、この「東方政策」への取り組みは、各政権の外交方針に応じて大きな差が見られた(表1)。アフマディネジャド政権(2005–13年)は欧米諸国との対立姿勢を鮮明にし、中露やベネズエラ、キューバといった反米諸国との連携強化を外交の柱に据えた。一方、次のロウハニ政権(2013–21年)は国際協調を重視し、西側との関係修復および核合意の締結による制裁解除を最優先課題とした。同政権は、東西いずれの国とも「建設的関与」を掲げていたものの、中露などとの関係拡大は、欧米諸国との交渉を有利に進めるための外交戦略上のツール(leverage)に過ぎなかった(Azizi 2023; Hunter 2024)。

この「東方政策」の重要性が評価される転機となったのが、2018年の米トランプ政権による核合意からの一方的離脱と、それに続く「最大限の圧力」政策である。米国は、オバマ前政権が主要5カ国(英仏独中露)とイランと共に締結した核合意(JCPOA)の内容が「不十分」であるとして離脱し、独自制裁を復活させた。これにより核合意は実質的に崩壊し、イランの欧米諸国に対する信頼は大きく損なわれた。これを契機に、体制内では「東方政策」への再評価が進み、対中、対露関係の強化が戦略的課題として前面に押し出されるようになった(Abbas 2023; Fan 2022; Grajewski 2024; Hunter 2024; Pahlavi 2022; Saraswat 2024)。

この路線を一段と強化したのが、2021年に発足したライシ政権である。同政権は、米国の一方的な合意破棄を「ロウハニ前政権による欧米偏重外交の失敗」と位置付け、外交方針を抜本的に見直した(SNN 2023)。そして、中露を戦略的パートナーと位置付け、「バランスのとれた外交」を掲げて、アジア、ユーラシア地域を中心とする新興国との経済連携を重視するようになった(Abbas 2023; Azizi 2023; Hunter 2024; Perletta 2025)。その目的は、欧米による経済、金融制裁の影響を緩和し、米国の覇権主義や既存の国際秩序に対抗していくための二国間、多国間関係の構築にあった。

ライシ政権はこうした外交政策の下、具体的な外交成果を上げることにも成功した。2023年2月には中国との25年間の包括的戦略協定を発効させ、3月にはサウジアラビアとの国交回復も実現した。同年7月には、長年の悲願だった上海協力機構(SCO)への加盟を果たし、中国との戦略的パートナーシップをさらに深化させた。また、ロシアとは2022年のウクライナ侵略以降、軍事、経済協力が急速に進展している。イランからの無人機などの軍事装備品の供与や、ロシアによるラシュト・アスタラ間の鉄道建設事業や原子炉の建設などへの新規投資など、両国間で多角的な協力が進められている(Grisé and Evans 2023; Javān 2025; Waller et al. 2025)。

このような「東方政策」拡大の流れの延長線上にあったのが、2022年7月のBRICS加盟申請である(Amwaj.media 2023)。ライシ大統領は、招待国として出席した同年の第14回BRICS首脳会議において、中国が主導する新開発銀行(NDB)や国際開発イニシアティブ(GDI)などを高く評価したうえで、「イランは政治的、経済的、地理的にユニークな位置にある安定した信頼できるパートナー」であると強調した(IRNA 2022)。

(2023年8月24日)

イランのBRICS加盟のねらい

イランがBRICSに加盟した主なねらいは、以下の三点に整理できる。

(1)制裁回避と新たな経済関係の構築

イランは、2002年に秘密裏の核開発計画が国外の反体制派勢力によって暴露されて以降、20年以上にわたって欧米諸国による包括的な経済・金融制裁の下に置かれている。とくに深刻なのは、米国による「二次制裁」である。これは、イランと取引を行う外国人や外国企業に対して金融制裁を科すもので、国際銀行間通信協会(SWIFT)からのイランの主要金融機関の排除と相まって、イランの国際取引を著しく制限している。イランは、様々な制裁逃れの手法を用いて石油や兵器、軍事装備品を売却し、一定の収益を得ているものの、国家経済全体としては外貨不足、ハイパーインフレ、自国通貨の下落が常態化しており、国民生活に深刻な影響を与えている。たとえば、IMF統計によると、2018年以降、消費者物価指数(CPI)は年率30~45%程度の上昇を継続的に記録している。またイランの通貨リアルは2018年5月以降の過去7年間で、対ドル価値が12分の1以下になっている(市場レート)。

こうした厳しい経済状況のなかで、イランがBRICS加盟に期待する最大の効果は、米ドルに依存しない経済システムの構築である。BRICS諸国は、自国通貨建ての取引や代替的な決済システムの構築を通じて、米ドル中心の国際経済秩序に対抗しようとしている。イランはこれらの枠組みに参加することで、外貨準備の不足や送金手段の欠如といった国際貿易上の課題を克服し、米ドルへの依存を軽減しつつ、制裁の網をかいくぐるための新たな取引経路の確保を目指している(Amwaj.media 2023; IRNA 2023c)。

実際に、イランはBRICS加盟以前から、同様に制裁対象であるロシアと、自国通貨による貿易や銀行決済システムの統合を模索してきた(Waller et al. 2025)。この動きを他のBRICS加盟国との間にも拡大させ、制度化していくことこそ、イランの戦略的関心にほかならない。ハメネイ最高指導者の「米ドル依存を減らし、国内経済の再建を図るため、BRICSの枠組みを最大限に活用すべし」との発言(IRNA 2025)は、その意図を端的に示している。

(2)自国通貨建て融資による資金調達能力の向上

制裁によって従来の国際金融市場から締め出されているイランにとって、BRICSが設立したNDBは、代替的な資金調達の手段として重要である。NDBは、2015年に中国主導で設立された国際開発金融機関で、本部は上海に置かれている。現在までに、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカに加え、バングラデシュ、UAE、エジプトおよびアルジェリアが加盟を果たしている。

イランは、すでに2017年にNDBへの加盟申請を行っており(IRNA 2023b)、BRICSへの加盟によってその実現に足がかりを得た格好だ。とくに注目されるのが、現地通貨建てでの融資である。イランでは為替レートの変動が激しく、ドル建て債務への依存は経済的なリスクを伴う。イランでは、地方の開発の遅れや貧困率の高止まりといった国内問題を背景に、NDBへの早期加盟実現を求める声が上がっている(Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture 2023)。NDBが提供する自国通貨建て融資は、インフラ整備や地方経済開発の資金不足の解消につながるとの期待がもたれているのである。

加えて、イランの政府関係者は、NDBの加盟申請がBRICS加盟国との貿易と経済協力の促進、ならびに自国の資金調達能力の拡大にもつながるとも語っており(IRNA 2023a, 2023b; Keyhān 2023)、イランの対BRICS戦略における金融的側面の重要性が浮き彫りになっている。

(3)国際社会における政治的影響力の拡大

BRICS加盟は、イランにとって国際社会における孤立状態からの脱却、ひいては外交的地位の拡大という意味でも重要である。BRICSは、G7やG20などと同様に、世界経済のみならず、あらゆる外交分野における様々なレベルでの対話、政策協調を進めている。そのため、イランはBRICS内での議論を通じて同志国との連携を深めることで、国際社会における孤立状態からの脱却を図ることができる。たとえば、BRICSによる国際商取引における米ドルの支配的地位の低下に向けた取り組みは、米国の覇権主義への挑戦の意味合いもあり、イランの体制の反米イデオロギーにも合致する。実際にバーゲリー外相代行は、2024年6月のBRICS外相会合において、米国が各国のドル依存を武器として利用していると非難し、違法な制裁の廃止や国際金融機関の不平等な意思決定システムの改革に向けてBRICSの取り組みの加速化を訴えた(Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran 2024)。この発言から、イランがBRICSを反覇権的な国際秩序の構築に向けた「共闘の場」と見なしていることがうかがえる。

また、G20に加盟できていないイランにとって、BRICSは自国の立場を主張できる数少ない多国間外交の機会でもある。核問題や中東情勢など、これまで欧米諸国から一方的に批判されてきたテーマについて、政治的立場の近い他の加盟国と共に自国の主張の正当性を訴えることができるのである。たとえばアミールアブドラヒアン前外相は、正式加盟前の2023年11月にすべてのBRICS加盟国に対して個別に書簡を発出し、イスラエルによるガザ地区への攻撃の停止、人道に対する罪の阻止、侵略者への説明責任の追及のため、加盟国による「積極的かつ建設的な介入」を強く求めた(Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran 2023b)。また、イランが加盟国として初参加した第16回BRICS首脳会合(2024年10月)で発出された首脳声明(カザン宣言)は、核問題や中東情勢についてイランの主張が色濃く反映されており、イランにとっては一定の外交成果が得られたといえる。

このように、BRICS加盟はイランにとって、単なる経済関係の拡大にとどまらず、国際社会におけるプレゼンス拡大のための重要な外交的手段となっている。これまで核問題や周辺諸国への介入をめぐって欧米諸国からの批判に晒され続けてきたイランにとって、BRICSという国際枠組みのなかで存在感を発揮できることは、体制が自らの統治の正統性を国内外に誇示し、自信を大きく深める要因となるだろう。

今後の展望

本稿でみてきたように、イランのBRICS加盟のねらいは、経済面と政治面の両方にあった。経済面では、代替的な決済手段の獲得によって制裁の影響を緩和し、米国の覇権主義と米ドルの支配的地位に挑戦すること。政治面は、国際社会におけるイランのプレゼンス向上を図ることであった。

しかし、イランがはたしてBRICSを通じて実利を得ることができるかは依然として不透明であり、専門家の間では現時点では懐疑的な見方が優勢である(Amwaj.media 2023; ‘Asr-e Īrān 2023; Waller et al. 2025)。その理由として、第一に、BRICSにはフォーラムゆえの限界がある。BRICSは、G7やG20と同様に、メンバー国間の政策協調や経済協力促進を目的とした対話の場であり、首脳声明などの成果文書は政治的合意に過ぎず、締約国に対して履行を義務付けるものではない。

第二に、BRICSを欧米主導の国際秩序に対抗した枠組みにするか否かという根本的な事項について、メンバー国間で立場に相違がある(Fathollah-Nejad and Naeni 2023; Shahidsaless 2023)。とくに、インドは日米豪との協力枠組みであるQUADに参加するなど、欧米諸国とも緊密な関係を維持しており、BRICSを欧米主導の国際秩序に対する対抗軸として位置付けることに反対の立場であるとみられている(‘Asr-e Īrān 2023)。

さらに、BRICSの経済、金融分野の取り組みは停滞気味であり(平木 2024)、その実効性にも疑問が呈されている。たとえば、NDBのホームページによると、融資総額390億ドルのうち、200億ドル弱が米ドルによる融資であり(New Development Bank N.D.)、NDBは少なくとも現時点では米ドルの支配的地位を揺るがすような規模の自国通貨建て融資は行っていない。そのため、将来イランがNDBに加盟した際に社会経済開発にとって十分な量の融資を受けられる見通しは立っていない。また、自国通貨による取引拡大についても、イランの自国通貨(リアル)は、米国の二次制裁への懸念から兌換紙幣(米ドル、ユーロ)への交換がきわめて困難であるため、他国企業はリアルを用いた取引に魅力を感じにくく、イランとの取引に引き続き消極的にならざるをえない(Waller et al. 2025)。

核交渉の停滞による欧米諸国への不信感と諦念を受けて再評価された「東方政策」は(Mashreq News 2023)、今日ではイラン外交の基本原則となっている。ライシ大統領はイランのBRICS加盟の数カ月後にヘリコプター墜落事故によって急逝したが、後継のペゼシュキアン大統領(2024年~現在)は、ライシ大統領の遺志を継ぎ、BRICSを通じた加盟国およびグローバル・サウスとの連携強化を進めている(Korkutata 2025; Zweiri 2025)。実際に、ペゼシュキアン大統領は就任直後の第16回BRICS首脳会合(2024年10月)で、制裁への共同対処や米ドル依存の低減、NDBの機能強化の必要性を訴えており、前政権の対BRICS外交を踏襲する立場を明確に示していた(Government of the Islamic Republic of Iran 2024)。

このように理想と現実の間には大きな乖離があるものの、イランがBRICSへの参加を通じて国際的な発言力を高めるとともに、中露などの反米的な諸国との関係をいっそう深化させていくことは確実である。こうした新たな世界秩序の構築に向けた動きのなかで、イランの政治的存在感はいっそう拡大していくだろう。米国主導の既存の国際秩序に対する挑戦が続くなかで、イランのBRICS加盟は単なる経済外交の枠を超えて、国際社会のさらなる分極化を象徴する動きとして注目される。制裁に苦しむイランにとって、BRICS加盟は完全な解決策とはならないかもしれないが、孤立状態からの脱却と国際的な地位向上の点で重要な一歩であることは間違いない。

写真の出典

- 写真1 President.az(CC BY 4.0)

- 写真2 Prime Minister’s Office(GODL-India)

参考文献

(日本語)

- 平木綾香2024.「BRICSの挑戦――世界の多極化に備えよ」Financial Advisory Portal、デロイトトーマツ。

(英語)

- Abbas, Syed Qandil. 2023. “Iran’s Look East Policy: A Step towards Countering Western Pressure.” NDU Journal 37: 59–72.

- Amwaj.media. 2023. “Deep Dive: Iran Hails Invite to Join BRICS, but Few Expect Major Dividends.” August 26.

- Azizi, Hamidreza. 2023. “Iran’s ‘Look East’ Strategy: Continuity and Change under Raisi.” Issue Brief, Middle East Council on Global Affairs, September 14.

- BRICS Brasil. 2025. BRICS Brasil.

- Fan, Hongda. 2022. “China–Iran Relations from the Perspective of Tehran’s Look East Approach.” Asian Affairs 53(1): 51–67.

- Fathollah-Nejad, Ali, and Amin Naeni. 2023. “Iran’s BRICS Membership: ‘Hello to the New World’?” ORF Middle East, October 3.

- Government of the Islamic Republic of Iran. 2024. “Dr Pezeshkian at the Main BRICS Summit in Russia: Five Important Proposals of Iran for BRICS Leaders.” October 23.

- Grajewski, Nicole. 2024. “The Iran-Russia Friendship Won’t Wither Under Raisi’s Successor.” Emissary. Carnegie Endowment for International Peace.

- Grisé, Michelle, and Alexandra T. Evans. 2023. The Drivers of and Outlook for Russian-Iranian Cooperation. RAND Corporation.

- Hunter, Shireen. 2024. “Why Has Iran’s Looking East Policy Failed?” Arab Center for Research & Policy Studies, February 29.

- Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture. 2023. “Private Sector Urges Iran to Prioritize Joining NDB over Bid for BRICS Membership.” August 23.

- IRNA. 2022. “President Raisi Welcomes China’s Global Security Initiative in BRICS+ Speech.” June 24.

- IRNA. 2023a. “Iran Invites Head of NDB to Discuss Membership: Official.” August 25.

- IRNA. 2023b. “BRICS Bank President to Visit Iran Soon: Official.” August 26.

- IRNA. 2025. “Leader Hails Private Sector’s Progress despite Years of Illegal Sanctions.” January 22.

- Korkutata, Muhammed Sadi. 2025. “The Pezeshkian Administration in Iran: Change or Continuity?” Center for Diplomatic Affairs and Political Studies, March 1.

- Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran. 2023a. “The Speech of Mr. Hossein Amirabdollahian, Honorable Foreign Minister of the Islamic Republic of Iran, at the End of the Conference of Iran and BRICS.” August 9.

- Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran. 2023b. “Iran FM Writes to BRICS Members, Urges End to Israeli War Crimes.” November 6.

- Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran. 2024. “The Text of the Speech by Honorable Acting Iranian Foreign Minister H.E. Ali Bagheri at the BRICS Foreign Ministerial Meeting in Nizhny Novgorod Ru.” June 11.

- New Development Bank. N.D.“Projects.”

- Pahlavi, Pierre. 2022. “The Origins and Foundations Of Iran’s ‘Look East’ Policy.” Australian Institute of International Affairs, October 4.

- Perletta, Giorgia. 2025. “Iran’s Foreign Policy from Non-Alignment to ‘Look to the East’: Between Ideology and Pragmatism.” Middle East Critique 34(1): 21–41.

- Saraswat, Deepika. 2024. “Iran’s Look East Policy Under Ebrahim Raisi: Tracing the Rise of a Middle Power.” Strategic Analysis 48(3): 211–228.

- Shahidsaless, Shahir. 2023. “The Implications of Iran’s Inclusion in BRICS.” Stimson Center, August 31.

- Waller, Julian G., Elizabeth Wishnick, Margaret Sparling, and Michael Connell. 2025. The Evolving Russia-Iran Relationship: Political, Military, and Economic Dimensions of an Improving Partnership. CAN, January 29.

- Zweiri, Mahjoob. 2025. “Iran’s Foreign Policy Under Masoud Pezeshkian: Tendencies and Challenges.” Middle East Council on Global Affairs, March 13.

(ペルシャ語)

- ‘Asr-e Īrān. 2023. “Dastāvord-Hāye Vāqʻeī-Ye Brīks Barāye Īrān Chīst? [イランにとってBRICSの現実的な成果とは何か?]” August 26.

- IRNA. 2023c. “Īrān Az Brīks Che Mī Khāhand? [イランはBRICSに何を求めているのか?]” August 24.

- Javān. 2023. “Salām Bar Jahān-e Jadīd [新たな世界へこんにちは].” August 3.

- Javān. 2025. “Pezeshkian: Āmrīkā va Gharb Rā Bā Komak-e Rūsīyeh Bīaṣar Mī Konīm [ペゼシュキアン:われわれはロシアの支援によって欧米を無効化する].” January 17.

- Keyhān. 2023. “ʻOz̤bīyat-e Īrān Dar Brīks Sharīk Be Taḥrīm-Hāye Āmrīkā[イランのBRICS加盟は米国の制裁への一撃].” August 25.

- Mashreq News. 2023. “Cherā Īrān Siyāsat-e «Neghāh Be Sharq» Rā Dar Pey Gereft? [なぜイランは「東方」政策を採用したのか]” March 18.

- SNN. 2023. “Neghāh Be Sharq va Taʻāmol-e Manṭageī: Do Rāhbord-e Siyāsat-e Khārejī-Ye Doulat-e Raīsī [東方政策と地域関与:ライシ政権の2つの外交政策].” June 20.

- Tābnāk. 2024. “Rūsīyeh Īrān-e Gharbgerā Mī Tarsad Yā Īrān-e Hasteī: «Siyāsat-e Neghāh Be Sharq» Sar Sakhtār-e Qodrat-e Īrān Nahādīneh Shodeh Ast [ロシアは西側志向のイランを恐れているのか、核武装したイランを恐れているのか?/「東方政策」はイランの権力構造の中で制度化されている].” October 30.

著者プロフィール

松下知史(まつしたさとし) アジア経済研究所地域研究センター中東・南アジア研究グループ研究員。専門は比較政治学、イラン現代政治。

この著者の記事

- 2026.01.21 (水曜) [IDEスクエア] (世界を見る眼)混迷するイランの抗議運動と情報収集の壁――何が情勢把握を困難にしているのか

- 2025.12.22 (月曜) [IDEスクエア] (中東カタルシス)第3回 〈特別企画 中東諸国の近隣政策1〉「抵抗の枢軸」の岐路――イランの安全保障はどこに向かうのか

- 2025.08.25 (月曜) [IDEスクエア] 論考:イラン核交渉の停滞と「強制された」12日間戦争――イランの視点からの一考察

- 2025.07.08 (火曜) [IDEスクエア] (世界を見る眼)(BRICSと世界)第5回 イランの選択――「東方政策」の到達点としてのBRICS加盟とそのねらい