IDEスクエア

世界を見る眼

(「台湾リスク」と世界経済)第2回 台湾総統選挙後の中台関係と東アジアの安全保障

China-Taiwan Relations and East Asian Security after Taiwan’s Presidential Election

PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/0002000978

2024年4月

(5,409字)

はじめに

2024年1月13日、台湾総統選挙が行われ、民主進歩党(民進党)の頼清徳候補が当選し、蔡英文から政権が受け継がれることが決まった。民進党が与党として二期8年を超え三期目の政権を担当するのは台湾史上初のこととなった。また、総統選挙と同時に台湾の国会に当たる立法院の選挙も行われた。台湾での選挙後、台湾有事のリスクは高まるのであろうか。

本稿では、今回の選挙結果を踏まえ、中国の台湾への選挙介入を通じた影響力行使の現状や、中台の緊張関係に対するアメリカの見方などに触れつつ、台湾有事を阻止するために何をすべきかについて検討する。

鉄条網の向こうに見える台湾総統府の建物

2024年台湾総統選挙の結果

改めて今回の選挙を振り返ってみると、2023年の選挙戦の序盤は、民進党が優勢の状態が長らく続いた。だが、同年10月から11月にかけて中国国民党(侯友宜候補)と台湾民衆党(柯文哲候補)による野党連合(中国語で「藍白合」)の可能性がより現実味を帯びるなかで、選挙戦の風向きにも変化が見られた。にわかに野党の動向が注目されるようになると、それまで次期総統の最有力候補と目されてきた頼候補の独走態勢に変化が表われ始めた。

国民党と民衆党はともに、民進党が長期政権化することに疑問符を投げかけ、政権交代の必要性を訴えてきた。しかし、最終的には11月末に野党連合をめぐる話し合いが決裂した。

その後、野党連合をめぐる交渉を機に注目を集めた国民党の侯友宜が、徐々に支持率を伸ばし頼を追い上げた。また、一部の国民党の支持者などから野党連合の決裂の原因を作ったという批判に晒され、一時は支持率が低迷した民衆党の柯文哲も、選挙戦の終盤には巻き返し、SNSなどを駆使して若者層を取り込んで予想を上回る支持を集めることになった。

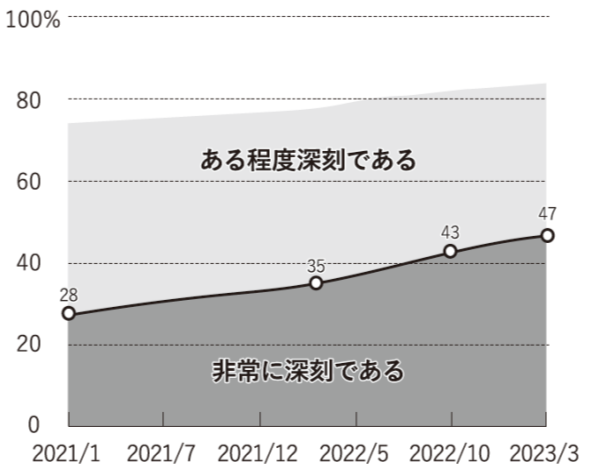

最終的には、民進党の頼清徳が逃げ切るかたちで当選を果たした。ただ頼の得票率は40.1%にとどまり、前回の総統選挙の時の蔡英文の57.1%と比べると大幅に低下した。さらに、立法委員の選挙で民進党は多数の議席を失って過半数割れとなり、いわゆる「ねじれ」が問題となったことが示すとおり、頼清徳政権の新たな船出は必ずしも盤石なものとは言えない(図1、図2)。

図1 台湾総統・副総統開票結果

- (出所)中央選挙委員会のデータに基づき筆者作成

図2 2024年立法院選挙後の各党の議席数

- (出所)中央選挙委員会のデータに基づき筆者作成

今回の選挙の主な論点は「対米重視」か「対中融和」かである、といった枠組みに基づく報道なども一部見られた。だが実際のところは、今回の選挙において対米関係は主な争点とはならなかった。近年、民進党の蔡英文政権下でアメリカとの絆が深まり、米台関係は安定的に推移してきたこともあり、台湾社会に潜在的に内在する「疑米論」、すなわち、「アメリカが台湾を守ってくれるのか」という疑念が大きく取り上げられることがなかったのである。

むしろ選挙戦でひとつの大きな争点となったのが、中国との関係のあり方であった。独立志向が強い民進党が中国と距離を置く立場を取ったのに対し、国民党は中国との融和路線を掲げ、「戦争か平和か」または「繁栄か衰退か」を選択する選挙であるといったイメージ戦略を打ち出し、民進党政権下で長らく途絶えている中台対話再開の必要性を訴えた。また、民衆党も対立よりは対話を選択すべきであるという立場を取った。ただし、与野党いずれの党も中国側が主張する「一国二制度」には反対する立場を取っており、かつ現状維持路線を継続するという点で3党の立場はおおむね一致していた。

台湾での選挙戦における「中国の影」

今回の選挙戦で最も目についたのが、「中国の影」である。中国の影響力が強く作用していると思われるような局面がさまざまな場面で見られたのが、今回の選挙戦のひとつの大きな特徴であった。そのことを裏づけるひとつの象徴的な出来事として、バイデン米大統領の発言を挙げることができる。2023年11月に米カリフォルニア州サンフランシスコ郊外で行われた米中首脳会談において、バイデンが習近平に対して台湾への選挙介入を行うべきでないという立場を表明したのである。

台湾の呉釗燮外交部長によれば、今回の選挙戦を通じて、中国は統一戦線工作の一環として統一攻勢を強め、政治的・軍事的圧力や経済的な利益誘導を通じた台湾人の取り込み、フェイクニュースの流布、サイバー攻撃、認知戦・情報戦といったさまざまな複合的戦略によって、台湾の世論に働き掛ける間接的な介入を行ってきた1。

特に、2023年11月の野党一本化の協議の過程で馬英九元総統が登場した際、「中国の影」が強く感じられた。馬の側近が中国訪問の最中であることが報じられたその矢先の出来事であった。さらに、投票の直前に見られた、「習近平国家主席を信頼すべきである」2という馬の発言は、中国との関係の深さをより強く印象づけた。もともと馬は、総統在任中に中国との過度な接近によって米国側の警戒心を煽り、ワシントンDCの一部の政策サークルの間で「台湾放棄論」が噴出するきっかけを作ったという過去の経緯がある3。

今回の選挙結果を踏まえ、中国共産党政府は、立法院選挙で民進党が過半数割れに追い込まれたことについて、民進党が台湾の主流の民意を代表していないことを強調し、あたかも自らの間接的な野党支援が功を奏したかのように喧伝してきた。

この先、中国による台湾への認知戦・情報戦や心理戦、世論工作が続き、さらに強化されるものと見られる。それらは必ずしも台湾有事のような中台間の直接的な軍事衝突とは限らず、非軍事的手段をも含むさまざまな強度で摩擦が生じることが予想される。

頼清徳の当選を受け、総統選挙の二日後には台湾とナウルの断交のニュースが流れた。今後、台湾と国交を有する12カ国の幾つかの国々への働きかけによって、台湾との国交断絶に追い込む、断交ドミノが続く可能性が高まっている。とりわけツバル、グアテマラ、バチカン市国などが、中国の外交攻勢の新たなターゲットとなる可能性がある。

台湾有事が起きるリスクは高まるのか

結果的には、台湾の自律性を重んじ中国と一線を画してきた民進党の頼清徳が当選したことによって、中台間の対話や交流の再開の実現はより厳しくなっている。今後、中国は政治的・経済的・軍事的な手段を複合的に駆使することで、民進党政権に対する圧力を強め、次の総統選挙を視野に入れて政権交代を促すような動きを見せるだろう。

2023年11月に行われた米中首脳会談のなかで、習近平国家主席はバイデン大統領に対して、「2027年」や「2035年」といった、具体的に時期が挙げられているような台湾侵攻の軍事計画はないと言明した4。しかし、習の言葉を額面どおりに捉えるのは楽観的に過ぎよう。

もちろん現段階で中国の軍近代化は途上にあって、台湾侵攻のための軍事能力が未だ十分ではないという見方もできる。だが、近年相次いでいる、アメリカの政府高官や米軍関係者らによる、習近平の在任中に台湾侵攻が行われる見通しが強まっているといった一連の発言を見過ごすべきではない。こうした米国側の観測が、軍関係者はもとより複数のインテリジェンス系の政府高官からも出ていることを重く受けとめるべきであろう5。

習近平の台湾をめぐる野心を決して過小評価すべきではない6。事実上、独裁国家の中国では、指導者が何らかのきっかけで体制を守るためにやむを得ないとひとたび決断を下せば、台湾侵攻が実行される可能性があるものと見るべきだ。そのことは、これまで習が幾度にわたって台湾問題を「核心的利益のなかの核心」と強調してきたことにも表れている。中国共産党政府が独裁色を強め、強権的な国家になりつつあるいま、台湾への軍事力行使を断固として阻止しなければならない。

台湾有事をアメリカはどう捉えてきたのか

先述したとおり、いまのところ台湾で「疑米論」が抑えられていることが示すように、バイデン政権下で米台関係は強化されてきた7。これにより、米国側でも台湾の好感度が高まっている。ペロシ米下院議長の台湾訪問直後に行われたシカゴ・グローバル評議会の世論調査(2022年8月)によれば、アメリカの一般市民の台湾人に対する好感度は60ポイントにのぼり、米台断交以降、過去最高となった。他方、中国人に対する好感度は低下し、過去最低水準となった8。米中国交正常化以降、中国が台湾に対して武力行使した場合、米国側が介入するかどうかについては、「戦略的曖昧さ」の方針のもとで明示されてこなかった。いまもなお米国政府のそうした公式的立場に変更はないものの、台湾への軍事的支援が必要だと考えるアメリカ人が増加していることが、最近の傾向として浮かび上がっている。

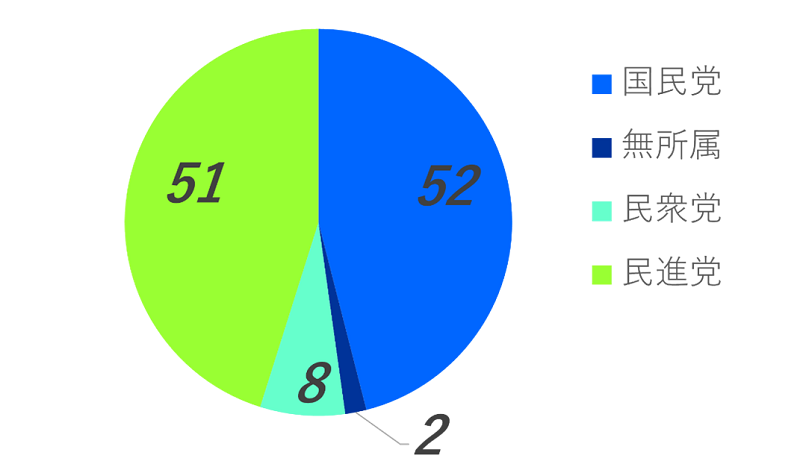

ピュー・リサーチ・センターの世論調査(2023年3月)によれば、ロシアのウクライナ侵攻、そしてペロシの台湾訪問以降、8割以上のアメリカ人が、中国と台湾の緊張を深刻であると受けとめている(図3)。また、台湾有事の際、経済制裁や軍事支援など、台湾を何らかのかたちでバックアップすべきだと考えるアメリカ市民が増えているという世論調査の結果も公表された(2023年8月)9。

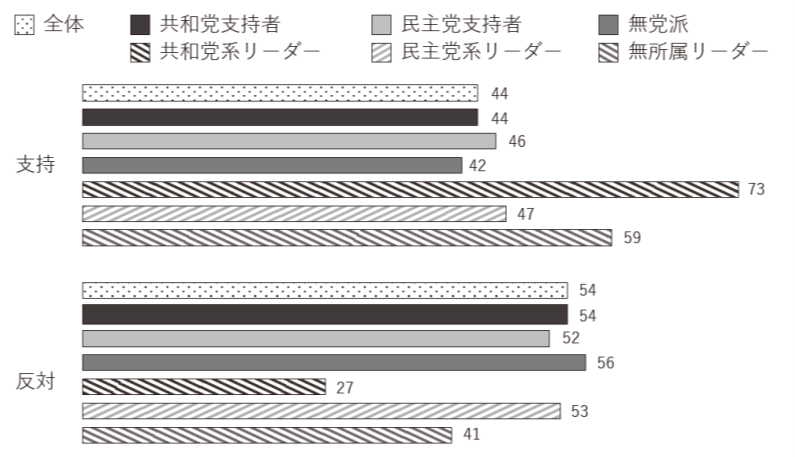

アメリカのオピニオン・リーダーたちに同じ質問をしたところ、より多くのリーダー層が台湾をバックアップすべきだと表明した10。さらに、「もしも中国が台湾に侵攻した場合、武力行使が唯一の選択肢であるとしたら、米軍の派兵を支持するか?」という質問に対しては、実に7割以上の共和党系のリーダー層が派兵を支持する立場を示した(図4)。

図4 「中国が台湾に侵攻した場合、武力行使が唯一の選択肢であるとしたら、米軍の派兵を支持するか?」

- (出所)シカゴ・グローバル評議会のデータに基づき筆者作成

『東亜』2023年12月号(霞山会)掲載の拙稿から再引用(75頁)

台湾有事を阻止するために

台湾総統選挙後、中国と台湾を挟む台湾海峡では不穏な状況が見られている。2024年1月30日には中国民用航空局が、翌月以降、台湾海峡の中間線付近の民間航空路「M503」の運行ルートを台湾側へ6カイリ(約11キロメートル)ずらすことを一方的に発表した。今回の航路変更をめぐって中国側はその真意を明らかにしていないものの、翌31日には、中国の国務院台湾事務弁公室が、台湾は中国の領土の不可分の一部で、いわゆる台湾海峡の中間線は存在しないという立場を改めて表明した。

さらに、最近、台湾の離島である金門島周辺でもにわかに緊張が高まっている。2月14日、金門島近海の台湾側が領海とする禁止水域内で、台湾当局の取り締まりの最中に、中国の漁船が転覆し乗組員のうち2人が死亡するという事件が起きた。2月17日、国務院台湾事務弁公室は、廈門と金門の間に禁止水域や制限水域は存在しないという声明を発表した。これをきっかけに、中国海警局は対抗措置として金門島周辺の海域でパトロールを強化する方針を表明し、直ぐさま実行に移した。2月26日には、金門島沿岸の禁止水域を中国海監の船1隻が、さらには制限水域を中国海警の船4隻が無許可で航行した。それ以降も中国海警局の船が連日にわたって禁止水域を航行する動きを見せている。今後、こうした中国側の活動が常態化するかどうかを注意深く見極めていく必要がある。

活動領域を徐々に拡げることによって既成事実を積み上げ、実効支配を進めていくといった手法は、中国が南シナ海の海洋進出や、東シナ海における勢力の拡大の際に用いてきたものである。近い将来、このような中国の試みが台湾海峡周辺にも及ぶことによって、台湾有事の端緒となる危険性がある。さらに、2024年秋に行われるアメリカの大統領選に向け、権力の空白期とも言える政権移行期に差し掛かろうとしているなかで、今後の中国の台湾に対する動きには十分な注意が必要であろう。有事とは、思いも寄らぬところから突然始まるものだ。

台湾有事が現実のものとならないためには、台湾の自強や防衛のための努力はもちろんのこと、日米をはじめとする友好国がどれだけ抑止に真剣に取り組むことができるかが重要な鍵となる。先に行われた米中首脳会談で見られた、一定の時期に台湾侵攻する計画はないという習近平の発言は、中国の軍事力行使への抑止のための関係諸国による外交努力が効いていることのひとつの表われなのかもしれない。そうした状況がこの先も維持できるかの成否は、台湾の民主主義の発展を支持している友好国の協力によって決まる。

もとより台湾は、九州から沖縄、台湾、フィリピンを結ぶ第一列島線上に位置する戦略的に重要なポイントである(本特集第1回参照)。もしも中国が台湾を併呑することになれば、東アジアの軍事バランスは急速に中国に傾き、日本やアメリカひいては東アジアを取り巻く安全保障環境は著しく悪化することになる。さらに、台湾有事が世界経済にどのくらいの影響を及ぼすかを試算したブルームバーグの最新のシミュレーション結果などが示すとおり、それが実際に起きた場合、中国と台湾や東アジアはもとより、世界全体へのダメージは相当甚大なものとなることが予想される11。

台湾総統選挙後、中国共産党政府が台湾への圧力を強めているが、軍事侵攻を思いとどまらせるために、習近平に「台湾を取れる」と誤認させるような状況を作らないことが最も重要となる。その意味においては、ペロシ台湾訪問の際、中国人民解放軍が軍事演習を行うことによって、日本の排他的経済水域に複数のミサイルが着弾したことをより当事者意識を持って捉える必要がある。中台関係の見通しは厳しい状況が続くなかで、日米同盟のもとで連携して台湾をバックアップすべきである。

写真の出典

- Voice of America(Public domain)

著者プロフィール

松本はる香(まつもとはるか) 日本国際問題研究所研究員を経て、アジア経済研究所入所(2005年)。現在、地域研究センター東アジア研究グループ長・主任研究員(博士)。専門は、東アジア冷戦外交史、中国外交、米中関係と台湾問題。台湾中央研究院欧美研究所(2010~11年)や北京大学国際関係学院(2011~12年)の客員研究員を務める。近著に、『〈米中新冷戦〉と中国外交──北東アジアのパワーポリティクス』(編著、白水社、2020年)、『中台関係のダイナミズムと台湾』(川上桃子と共編、アジア経済研究所,2019年)他。

注

- 「外交部長吳釗燮主持選前外媒說明會,分析中國意圖侵蝕台灣民主體制,籲請國際社會警覺中國介選」中華民國外交部、2024年1月10日

- 「馬英九 就兩岸關係而言必須相信習近平」(DW台灣2024總統大選)德國之聲、2024年1月10日YouTube公開。

- 松本はる香「馬英九政権期における中台関係の緊密化と台湾の安全保障──平和協議と台湾海峡の『現状維持』をめぐる問題」川上桃子・松本はる香編『中台関係のダイナミズムと台湾──馬英九政権期の展開』アジア経済研究所、2019年。

- 中沢克二「2027、35年台湾侵攻なし 米が見抜けぬ習近平宣言の裏」『日本経済新聞』2023年11月22日。

- “Committee on Armed Services, United States Senate, Hearing to Receive Testimony on Worldwide Threats, May 10, 2022,” United States Senate Committee on Armed Services.; “Trainor Award Ceremony in Honor of William J. Burns,” Central Intelligence Agency, February 2, 2023.

- 鈴木隆「台湾統一をめぐる習近平の政治論──台湾政策、政治構想、歴史認識」『東亜』第677号、2023年11月号、霞山会。

- 松本はる香「アメリカと台湾のパートナーシップの強化──『台湾有事』をめぐる相互認識」『東亜』第678号、2023年12月号、霞山会。

- “Americans Favor Aiding Taiwan Against China,” The Chicago Council on Global Affairs, August 11, 2022.

- “US Opinion Leaders Support Aid to Taiwan,” The Chicago Council on Global Affairs, August 1, 2023.

- シカゴ・グローバル評議会の定義によれば、アメリカのリーダー層とは、政府省庁、議会、大学・研究機関、シンクタンク、メディア、各種利益団体などに所属している専門家を指す。

- Jennifer Welch他「台湾有事なら推計コスト1440兆円、世界経済に重大リスク-13日総統選」ブルームバーグ、2024年1月10日。

この著者の記事

- 2024.04.12 (金曜) [IDEスクエア] (世界を見る眼)(「台湾リスク」と世界経済)第2回 台湾総統選挙後の中台関係と東アジアの安全保障

- 2024.04.12 (金曜) [IDEスクエア] (世界を見る眼)(「台湾リスク」と世界経済)第1回 中台関係の緊張が世界経済に与える影響

- 2022.06.29 (水曜) [IDEスクエア] (世界を見る眼)(混沌のウクライナと世界2022)第8回 ロシアのウクライナ侵攻が台湾問題にもたらす影響

- 2020.07.14 (火曜) [IDEスクエア] (フォーカス・オン・チャイナ)第7回 蔡英文再選と台湾をめぐる国際関係

- 2019.08.28 (水曜) [IDEスクエア] (フォーカス・オン・チャイナ)第6回 先鋭化する米中対立――「米中新冷戦」の争点