ライブラリアン・コラム

RePEcと連携した研究成果のオープン化――アジア経済研究所学術研究リポジトリ(ARRIDE)15周年

PDF版ダウンロードページ:https://hdl.handle.net/2344/0002001568

澤田 裕子

2021年8月

はじめに

アジア経済研究所(以下アジ研)学術研究リポジトリ、Academic Research Repository at the Institute of Developing Economies(以下ARRIDE)が2006年8月に誕生して、今年15周年を迎える。ARRIDEは、機関リポジトリ1やオープンアクセス2という言葉が聞かれるようになった比較的初期に公開され、大学以外の学術研究機関による国内初のリポジトリとなった(坂井2010)。しかし、『アジア動向年報』を収録したアジア動向データベース、研究成果の全文データベースであるAIDEも別に構築され、研究成果の蓄積と発信に係る役割は限定的であった。その後、2016年にオープンアクセスと機関リポジトリに関する組織規程が整備され、ARRIDEがアジ研の研究事業による成果物を一元的に管理し、そのオープンアクセス化を推進していくことになった。2017年、ARRIDEはアジア動向データベースとAIDEのデータを統合して、国立情報学研究所が提供するJAIRO Cloudを利用したクラウド型の機関リポジトリとして生まれ変わった(村井2017)。

個人的なことで恐縮だが、筆者は第一子出産後の2006年から、第二子出産のための産休を挟んでの数年間、事務局の一員として機関リポジトリ業務を担当した。本コラムでは、15年の節目にARRIDEの構築当時を振り返ってみたい。あわせて、Research Papers in Economics(以下RePEc)の各種サービスとプレプリントサーバとしての動向についても概観したい。

研究成果のオープン化を目指したARRIDE構築

ARRIDE創設期を語るのに外せない人物が髙木敏朗氏だ。アジ研のシステム室長などを歴任した髙木氏は、米国オハイオ州立大学に客員研究員として在籍中、学術誌のオープンアクセスなどについて調査を行い、オープンアクセスを支援する機関リポジトリの動向、経済学分野の分野リポジトリであるRePEc等の研究を行った。研究所の研究成果へのアクセスをオープンにし、アクセス数が向上すれば、アジ研の学問的、社会的、経済的妥当性が証明され、さらには研究所の視認性と存在価値が高まる。そう考えて、帰任後、研究所役職員の合意を得てARRIDEの構築に着手した。

髙木氏は、まず2005年4月に内部LANの上に実証実験サーバを設置し、DSpace3を用いて独自にARRIDEの試作版を構築した。これをもとに2006年1月に機関リポジトリシステムを調達し、試験公開を経て、同年8月の正式公開へと導いた。さらに、機関リポジトリは組織全体のものであるという考えから、研究所理事を委員長とした機関リポジトリ委員会を立ち上げた。研究所の企画、運営を担う企画調整会議の構成員(当時の役員、研究企画部長、研究支援部長、地域研究センター長、新領域研究センター長、開発研究センター長、開発研修室長、図書館長)がARRIDEの運営方針を定める体制を整えた。また、図書館にARRIDEの管理、研究成果の著作権処理・代理登録等を行う事務局が設置された。ARRIDE構築の経緯については髙木論文(2008)に詳しく記されているので参照されたい。機関リポジトリ委員会は2007年以降活動を停止し、2013年度からは事務局ではなく、図書館の担当課が機関リポジトリ業務を担うようになり、さらにシステムを専門とする職員が専任する体制へと移行した。

その後、2015年に独立行政法人制度が改正された際、アジ研に国立研究開発法人型の目標設定が準用され、組織として研究開発成果の最大化に取り組むことになった。あわせて、2016年1月に閣議決定された第5期科学技術基本計画において、オープンアクセスと研究データのオープン化の推進が掲げられ、公的資金による研究成果の利活用を可能な限り拡大するよう求められた。これを受け、「アジア経済研究所オープンアクセスに関する規程(2017年3月施行)」「アジア経済研究所学術研究リポジトリ運用に関する内規(2017年3月施行、2019年4月改正)」が策定され、ARRIDEが研究成果を一元的に収集、保存、公開し、図書館がその管理、運営を担うことが明文化された。

背景の海と芝生はアジ研が所在する千葉市美浜区の海と公園のイメージ(今回公式サイトに初登場)。

RePEcとの連携とその効果

ARRIDEの特徴として、特筆すべきは、創設当初からのRePEcとの連携である。RePEcウェブサイトによると、RePEcは、経済学およびその関連分野の研究の普及と促進を目的として1997年に設立したデジタルアーカイブである。RePEcチームを中心に、世界中の何百人ものボランティアによって維持管理されている。2000を超える研究機関、大学、出版社が運営するアーカイブから、ワーキング/ディスカッションペーパー、ジャーナル論文、単行書、チャプター論文等をハーベスト(刈り取り)し、2021年8月現在、約370万件(約330万件はダウンロード可)もの経済分野の研究コンテンツへのアクセスを提供している。

髙木氏は研究所の国際社会での認知度を向上させるには、RePEcに機関名、研究成果、研究者等を登録し、引用数やダウンロード数を上げることが効果的であると考えていた。そこで、RePEc登録の要件であるOAI-PMH4を用いてプログラムを書き、ARRIDEに登録したコンテンツが定期的にRePEcからハーベストされる設定を施した。その際、コンテンツへの恒久的なアクセスを保証するため、ハンドルシステム5を導入して、ARRIDEコンテンツに固有の識別子を付与した。その結果、研究成果を一元管理するために複数のデータベースを統合した際、ARRIDEのコンテンツはリンクが保持され、アクセス不可になることがなかった(岸2019)。

さらに、現在のJAIRO Cloud上のARRIDEにはない機能だが、当時DSpaceで構築したARRIDEの検索結果に、アジ研図書館のOPACで検索した同一著者の論文リスト、およびアジ研ウェブサイトの研究者紹介ページへのリンクを張ったことは、研究者個々に研究ポートフォリオを提供するという点で関心を集めた。また、経済学分野の学術成果として検索されるよう、JEL分類コード6を付与するよう提案したのも髙木氏である。このような様々な工夫が功を奏して、ARRIDEは発信力のある機関リポジトリとして注目され、一橋大学図書館、国立国会図書館や日本原子力研究開発機構等からの視察が相次いだ。

2009年3月号の『アジ研ワールド・トレンド』で機関リポジトリについて特集を組んだ際、検索ロボット等の機械的ダウンロードを除去してARRIDEのアクセスログを解析した結果、海外からのアクセスが7割を占め、そのうち3割がRePEcを経由したアクセスであることが報告された(佐藤・逸村2009)。さらに、ウェブメール経由のアクセスが存在することもARRIDEの特徴として挙げられており、RePEcの通知サービスからのアクセスが示唆された。また佐藤らの報告によると、北海道大学、京都大学の機関リポジトリの場合、国内からのアクセスが過半数を占め、サーチエンジン経由、特にGoogleの検索結果が半数前後を占めたという。RePEcとの連携で海外からの利用を多く得たことは髙木氏の狙いどおりであったといえる。

RePEcウェブサイトによると、RePEcに機関登録している日本の学術研究機関は401件にのぼり、コンテンツを登録している機関はうち200件で、それらに所属する1179人が著者として登録している。2007年8月7日時点では、機関登録していた日本の学術研究機関は292件で、そのうちコンテンツを登録していたのはアジ研の他、日本銀行、一橋大学、神戸大学、関西学院大学、京都大学、大阪大学、独立行政法人経済産業研究所の7機関のみであった。

RePEcの各種サービス概観

RePEcは、研究機関、大学、出版社等から集めたデータを文献データベース、引用情報サービス、ランキング情報などの形で提供している。その一部を表1にあらわした。以下、各種サービスについて概観する。

表1 RePEcが提供する各種サービス

(2021年7月26日アクセス)

| 種類 | サービス名 URL | ホスト(国) |

概要 (データ数は2021年7月26日時点) |

|---|---|---|---|

|

(1) 文献データベース |

IDEAS |

Christian Zimmermann氏 セントルイス連邦準備銀行研究部門 (米国) |

ワーキングペーパー(5334シリーズ)、ジャーナル論文(3726誌)、ソフトウェアコンポーネンツ(36シリーズ)、単行書(530シリーズ)、チャプター論文(320シリーズ)を収録、詳細な検索機能を提供。各コンテンツを出版元やシリーズ名、JEL分類コードなどでブラウジング可。被引用数、ダウンロード数、抄録閲覧数からランキングも提供。 |

| EconPapers |

Sune Karlsson氏 エレブル―大学Business School(スウェーデン) |

ワーキングペーパー103万1697件(5334シリーズ)、ジャーナル論文243万5470件(3706誌)、ソフトウェアコンポーネンツ4824件(36シリーズ)、単行書5万5983件(551シリーズ)、チャプター論文17万647件(324シリーズ)を収録、キーワード、著者名等から検索可。検索結果はランキング順にソート可。コンテンツごとにアルファベット順にブラウジング可。 | |

| Munich Personal RePEc Archive(MPRA) |

ミュンヘン大学図書館 (ドイツ) |

ワーキングペーパーと単行書5万2616件収録。所属機関がRePEcに登録する設定をしていなくても個人でコンテンツを登録できる。英語が最多だが、日本語を含むその他言語も受け入れている。 | |

|

(2) 引用情報サービス |

CitEc |

José Manuel Barrueco氏 バレンシア大学 (スペイン) |

文献データベースに登録されたコンテンツの引用分析。参照リストを自動的に抽出し、解析している。 |

|

(3) ランキング情報 |

RePEc/IDEAS rankings |

LogEcプロジェクト: Sune Karlsson氏 エレブル―大学(スウェーデン) CitEcプロジェクト:José Manuel Barrueco Cruz氏 バレンシア大学(スペイン) 著者登録:Ivan Kumanov氏 (ベルラーシ) 機関登録、ランキング: Christian Zimmermann氏 セントルイス連邦準備銀行(米国) |

経済学および関連分野の研究を対象としたランキング。引用分析はCitEcプロジェクトによって実行され、抄録閲覧数とダウンロード数はLogEcプロジェクトによってカウントされている。 |

|

(4) 著者サービス |

RePEc Author Service | セントルイス連邦準備銀行 (米国) | 著者データとプロファイルを管理、文献データベースの研究成果へのリンクを提供。 |

|

(5) 通知サービス |

New Economics Papers (NEP) | マッセー大学 School of Economics and Finance(ニュージーランド) | 電子メール、RSS、Twitterによる通知サービス。 |

(1)文献データベース

上記で一覧できるように、RePEcの各文献データベースは、それぞれ別の機関がホストを務め、コンテンツの収録対象や収録数が少しずつ異なる。ここでは、タイトル別にアジ研の研究成果の登録状況を見たい(データ数は2021年7月26 日時点)。

①“IDE Discussion Papers”――新興国・途上国研究に関する新しいアイディアや知見を世界に向けて迅速に発信し、活発な議論を喚起することを目的とした論文草稿。

ARRIDE経由で登録され、RePEcのIDEASとEconPapersの文献データベースから全文へのアクセスが可能である。

- “IDE Discussion Papers”(2004~2021年)787件(全件ダウンロード可)

Munich Personal RePEc Archive(MPRA)にも個人からと思われる登録が確認された。

- “IDE Discussion Papers”2件(2016年、2018年)(全件ダウンロード可)

②“The Developing Economies”――新興国・途上国研究の査読付き学術誌で、1962年に創刊したアジ研の英文機関誌。

ARRIDE経由で登録され、RePEcのIDEASとEconPapersの文献データベースから全文へのアクセスが可能である。

- “The Developing Economies”(1988~2005年)のジャーナル論文61件 (全件ダウンロード可)

“The Developing Economies”は、学術成果の国際的な流通を目指して、2006年に研究所内部での出版から当時のWiley-Blackwell社(現Wiley社)による商業出版に切り替えた。 版元となったWiley社から、最新号まで登録されている。RePEcに登録されているジャーナル論文は、出版元のポリシーに従って公開されているので一定のエンバーゴ期間がある場合もある。

- “The Developing Economies”(1996~2021年)のジャーナル論文521件 (うち501件ダウンロード可)

③“IDE Research Papers”――アジ研が実施した開発問題に関する研究結果を幅広い読者に発信するための論文草稿。

ARRIDE経由で登録され、RePEcのIDEASとEconPapersの文献データベースから全文へのアクセスが可能である。

- “IDE Research Papers”5件(2003年)(全件ダウンロード可)

④その他

MPRAには、アジ研とアジア経済研究所開発スクール(IDEAS)の機関名のもとに2件のコンテンツが登録されている。ARRIDE本体には登録されていないため、アジ研の研究事業にかかわった外部の研究者が個別に登録したと推測される。

(2)引用情報サービス

RePEcに登録されたコンテンツが、何回、どの学術コンテンツに引用されたか、著者名、あるいはタイトル名から検索して、引用データを参照できる。コンテンツ間の引用関係を保持するため、RePEcは、著者に対して、著者サービスへの登録と個人プロファイルに引用情報を追加することを求めている(RePEc Blog 2019b)。

(3)ランキング情報

各コンテンツに対する様々なランキングが毎月更新され、提供されている。RePEcブログによると、ランキングはRePEcの各種サービスの副産物に過ぎないとしながらも、研究資金の調達等に使用されることがあるため、その重要性は認識されている(RePEc Blog 2016)。また国内でも、政策研究大学院大学が研究科の研究成果の水準を示すのにRePEcランキングを参照するなど、研究評価に使っている例が見られる(政策研究大学院大学2017)。

(4)著者サービス

RePEcの解析プログラムによるダウンロード数や抄録閲覧数等のアクセス統計がメールで送付される。ARRIDE創設当時、著者登録する研究者は20人ほどと多くなかったが、現在、RePEcウェブサイトのアジ研の機関名のもとに46人が登録されている。

(5)通知サービス

誰でもメールアドレスを登録すれば、RePEcに新規コンテンツが登録された際に通知を受け取ることができる。ボランティアの博士課程の学生や若手研究者が、テーマ別のグループを作成し、コンテンツの振り分けを行っている。2007年12月には、地域別・主題別に合計11種類のグループしかなかったが、2021年8月現在、97種類に増えている。

プレプリントサーバとしてのRePEc

さて、コンテンツの多くをワーキング/ディスカッションペーパーなどのプレプリント7が占める分野リポジトリはプレプリントサーバとも呼ばれている。2019年5月のRePEcブログによると、経済学の査読プロセスは一般に時間がかかり、論文提出から公開までに数年かかることもあるため、ワーキング/ディスカッションペーパーの公開を促進することはRePEc設立の目的のひとつでもあった(RePEc Blog 2019a)。また、2018年10月のブログでは、RePEcがオープンアクセスを促進する手段のひとつに、プレプリントの公開が挙げられている(RePEc Blog 2018)。

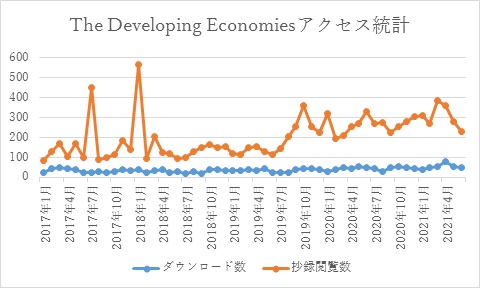

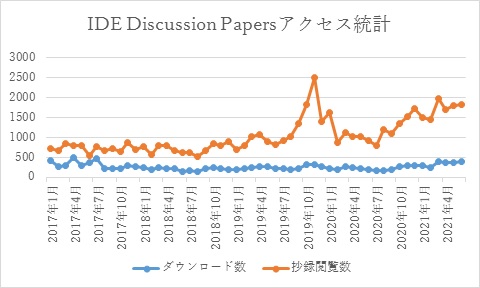

2017年1月から2021年6月までの”The Developing Economies”と”IDE Discussion Papers”のアクセス統計をそれぞれグラフ1とグラフ2であらわした。抄録閲覧数は、2019年6月ごろから増加の傾向を見せている。特に”IDE Discussion Papers”のアクセスが伸びている。他方、ダウンロード数に大きな変化は見られず、継続して一定の利用を見せている。

ジャーナルに掲載されるよりも前にプレプリントを公開することで、多くの読者に研究が認知され、引用される可能性が上がるメリットがある一方、プレプリントとして公開された研究を掲載しないジャーナルもある。プレプリントの有効活用が促される反面、あくまでも付加的な研究成果で、原著論文の代替物とはならないことが指摘されている(林2021)。しかし、コロナ下において、研究者、助成機関、学術出版社、図書館の協力により、新型コロナウイルスの研究データやプレプリントをはじめとする研究成果の迅速な共有が加速している(池内2020)。オンラインで利用できる研究資源は、研究活動において、研究開発費や人的・物的資源、時間の効率的な活用を可能にし、研究を急速に進展させる役割を担うようになった。池内(2020)は、それがオープンサイエンス8の効果であると述べている。

グラフ1 “The Developing Economies”のアクセス統計

(ダウンロード数、抄録閲覧数)

グラフ2 “IDE Discussion Papers”のアクセス統計

(ダウンロード数、抄録閲覧数)

おわりに

ARRIDEの構築に貢献された髙木氏は、2009年度末をもって退職された。その後、オープンアクセス化の動きは加速し、2002年のブダペスト・オープンアクセス・イニシアティブで明確化されたオープンアクセスは、今やオープンサイエンスへと発展している。研究データやデジタルアーカイブ等の公開にも対応できるよう、ARRIDEとして運用している現行JAIRO Cloudのシステムも2021年からWEKO2からWEKO3へと移行を開始し、次世代リポジトリに向かって進化を続けている。

創設時を振り返ると、ARRIDEは、国内外の動向を踏まえ、将来を見据えた髙木氏の確かな知識と技術を基礎に構築されていたことを改めて実感する。その上に、今日の研究開発成果の最大化が可能となっている。長期的な視野に立って、新たな価値を生み出せるような仕事ができているか、15年の節目に自分自身についても省みることになった。10年、20年先の利用者に貴重な研究資源を残せるよう、日々精進したい。

参考文献

- 池内有為2020「オープンサイエンスの効果と課題――新型コロナウイルスおよびCOVID-19に関する学術界の動向」『情報の科学と技術』70(3)140-143. (2021年8月5日アクセス)

- 尾城孝一2020「進化するプレプリントの風景」『情報の科学と技術』70(2) 83-86. (2021年7月26日アクセス)

- 岸真由美2019「定期刊行物の電子出版:アジア経済研究所の事例」『情報の科学と技術』69(11) 504-509. (2021年7月26日アクセス)

- 坂井華奈子2010「第2部――情報発信――機関リポジトリによる情報発信の可能性 ――ARRIDEの歩み(特集 アジ研図書館五十年の足跡と未来――蔵書構築・情報発信の課題)」『アジ研ワールド・トレンド』174: 34-35. (2021年7月26日アクセス)

- 佐藤翔・逸村裕2009「アクセスログから見るARRIDEの利用状況 (特集 学術情報へのアクセス向上を目指して――機関リポジトリのいま――第I部 テーマ編)」『アジ研ワールド・トレンド』162: 10-12. (2021年7月26日アクセス)

- 政策研究大学院大学2017『学部・研究科等の現況調査表 研究』2017年6月(2021年8月5日アクセス)

- 髙木敏朗2008「社会科学研究所の機関リポジトリ――日本貿易振興機構アジア経済研究所機関リポジトリ(ARRIDE)」『専門図書館』228: 19-25.

- 林和弘2021「COCID-19で加速するオープンサイエンス――プレプリント分析にみる学術情報流通の変容」『STI Horizon』7(1) 40-45. (2021年7月21日アクセス)

- 村井友子2017「アジア経済研究所学術リポジトリARRIDEのご案内(ライブラリ・コーナー)」『アジ研ワールド・トレンド』266: 39.(2021年7月26日アクセス)

- RePEc(2021年8月5日アクセス)

- RePEc Blog2016 "Ranking optimization" 2016年11月18日(2021年7月26日アクセス)

- RePEc Blog 2018 "How does RePEc promote Open Access?" 2018年10月25日(2021年7月26日アクセス)

- RePEc Blog 2019a "5000 working paper series on RePEc: working papers are still central to economics" 2019年5月31日(2021年7月26日アクセス)

- RePEc Blog 2019b "How to contribute data to CitEc" 2019年11月26日(2021年7月26日アクセス)

著者プロフィール

澤田裕子(さわだゆうこ) アジア経済研究所学術情報センター図書館情報課主幹。担当は中華圏。著作に「第4章 中国――世界水準と「中国の特色」――」(佐藤幸人編『東アジアの人文・社会科学における研究評価――制度とその変化――』アジア経済研究所、2020年)など。

注

- 大学や研究機関に所属する研究者や職員、学生の研究成果を収集、保存し、公開するためのデータベースシステム。

- 誰もが障壁なくインターネット上に存在する学術コンテンツに無料でアクセスできること。

- 機関リポジトリを構築するためのオープンソースソフトウェア。

- メタデータを収集するための世界共通のプロトコル。

- インターネット上に存在するコンテンツを永続的に特定するための識別子。

- アメリカ経済学会の"Journal of Economic Literature"が用いる分類コードで、経済学分野の主要データベース、EconLitの収録論文もJELコードで分類されている。

- 正式な査読を受ける前にオープンアクセスプラットフォームに登録、公開される学術草稿。

- 学術論文や研究データのオープン化など、学術研究活動やその成果発信・管理などにおいて新たなスタイルや方法論を模索するさまざまな活動を包括的に捉えた概念。

この著者の記事

- 2020.8.31 [ライブラリアン・コラム](ウェブ資料展:途上国と感染症)台湾の奇跡――世界が注目する防疫対策

- 2020.8.17 [IDEスクエア] 第8回 成長するオンライン教育と教育情報化政策(中国)《新興国発イノベーション》