アジア経済研究所について

アジ研いま何してる?(活動紹介)

「アジいま」は、アジア経済研究所の広報担当者が、研究者を中心とする研究所職員を10分間インタビューし、「いま」取り組んでいることをわかりやすくお伝えする連載記事です。アジ研のいまと、新興国・途上国研究のいまを、のぞいてみませんか?

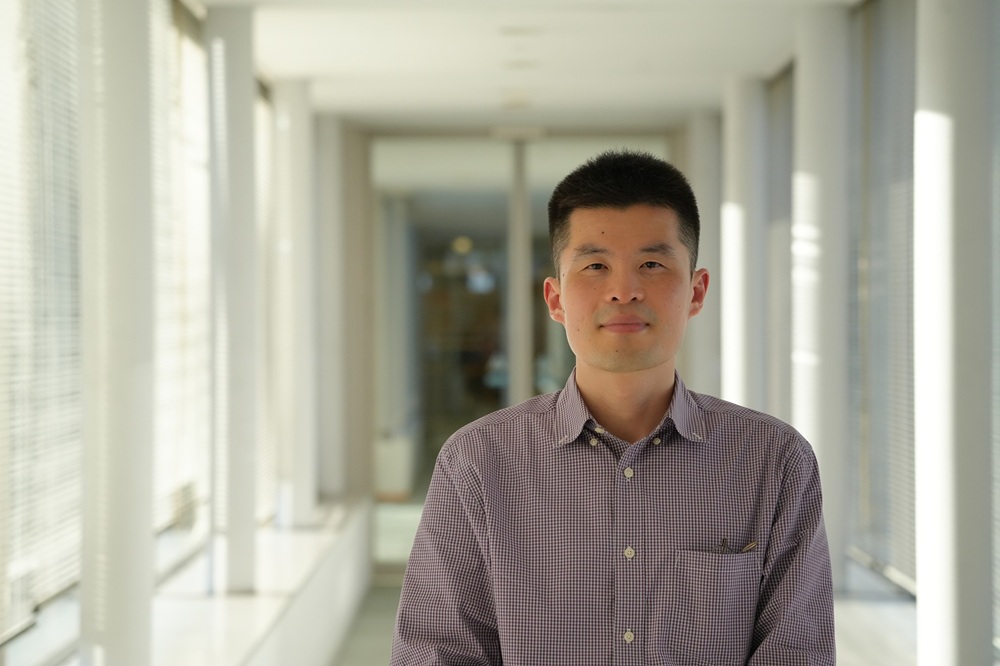

渡邉 雄一/開発研究センター 経済モデル研究グループ

韓国の医療レセプトデータ(診療報酬明細書)を用いて、健康保険改革が患者の受診行動や医療費支出に与える影響を分析する科研費プロジェクトを実施しています。韓国政府は2018年に、高齢者の外来自己負担率を部分的に引き下げる改革を行いました。韓国では保険診療と保険外の自由診療を組み合わせた混合診療が認められており、この改革は高齢者患者や医療機関に一定の影響を及ぼしたのではないかという仮説を立て、論文の執筆に取り組んでいます。この研究は過去に取り組んでいた科研費の若手研究(韓国における医療格差の測定と要因分解)が基盤になっており、同研究の実施中に執筆した論文は査読付国際誌から昨年出版されました。

今後は、混合診療と民間医療保険の普及がもたらす医療資源配分の非効率性について、実証研究を行いたいと考えています。アジ研に入所してから一貫して韓国経済に関する研究を続けており、入所したころは韓国の経済発展や成長戦略に関心があったので財政政策や産業政策に関する研究を行っていました。韓国経済の動向分析を続けていくなかで、経済成長のひずみとして現れる社会問題へ次第に関心が移り、特に所得格差や貧困問題、高齢化や社会保障に関連した医療・ヘルスケア分野の研究に取り組むようになりました。韓国の医療制度に関する研究を日本の研究者が行うことで、日本の制度や経験と比較することができ、逆に日本の医療制度設計への政策的含意を得ることができると思います。医療資源配分の非効率性に関する研究は、研究計画書を作成したばかりなので、今後無事に実施できるよう準備したいと思います。

*******

アジ研入所時から韓国経済の研究を続けている渡邉さん。韓国経済の動向分析を通して辿り着いた現在の研究テーマへの熱い思いが伝わり、今後の成果も非常に楽しみです。

(取材・構成:松浦正典、2025年9月10日)

(写真:青山由紀子)

イアン・コックスヘッド/新領域研究センター

COXHEAD Ian/Inter-disciplinary Studies Center

私は開発経済学を専門としており、国際貿易やグローバルな経済の動きが低所得国の発展にどのように影響するかを研究しています。主な対象は東南アジアで、特にインドネシアとベトナムに注目しています。多様な国々が集まるこの地域は、開発経済学にとって格好の「実験室」といえます。

I specialize in development economics, focusing on how international trade and global economic dynamics affect the development of low-income countries. My main regional focus is Southeast Asia, particularly Indonesia and Vietnam. The region’s diversity in size, resources, and policy environments makes it an ideal “laboratory” for studying development issues.

研究テーマの一つは、国際的な要因が労働市場や教育選択に与える影響です。たとえばベトナムでは、外国資本の進出により工場等での雇用が拡大する一方で、若者が高等教育に進むか早く働くかの選択を迫られています。また、中国の急速な経済成長が他国の産業発展に与える影響にも関心を持っています。

One of my main research interests is how international factors influence labor markets and educational choices. In Vietnam, for instance, the expansion of foreign-invested factories has created new employment opportunities but also led young people to choose between pursuing higher education or entering the workforce early. I am also interested in how China’s rapid economic growth affects industrial development in other countries.

現地の研究者との共同研究も多く、年に一度は現地を訪れて政策担当者や研究者と意見交換を行っています。10月にはベトナムのハノイを訪れ、中央政策戦略委員会に雇用と教育選択に関する研究成果を報告しました。

I often collaborate with local scholars, and I visit the field at least once a year to exchange views with policymakers and researchers. In October, I visited Hanoi to brief the Central Commission for Policy and Strategy, a national-level entity that advises the Politburo on development policy, on my research regarding the interaction between global forces, employment, and education choices.

最近は、日本への外国人労働者の増加にも注目しています。中国やベトナム出身者が減少する一方、近年はネパールやミャンマー、インドネシアからの労働者が増加しています。国際的な労働移動の実態を通じて、その動きがアジア各国の教育や労働選択にどのような影響を及ぼすかを探っていきたいと考えています。

Recently, I have become interested in international labor migration, focusing on the growing presence of foreign workers in Japan. Over the past decade, the share of workers from Nepal, Myanmar, and Indonesia in the Japanese foreign labor force has increased as those from China and Vietnam have declined. Through this shift, my research explores how global labor mobility is reshaping education and labor choices across Asia.

*******

東南アジアへの外国資本の進出や中国の影響など、世界は貿易だけでなく教育や労働の面でも密接に結びついていることを実感しました。東南アジアを「開発経済学の実験室」と語るイアンさんの、研究への情熱と好奇心が印象的でした。ベトナムでの政策立案者へのブリーフィングなど、研究が政策に生かされることに期待が高まります。

The discussion reminded me that countries are deeply interconnected not only through trade but also in more complex areas such as education and labor, as seen in Southeast Asia’s influx of foreign investment and China’s growing economic influence. Dr. Coxhead described Southeast Asia as a “laboratory of development economics,” and his passion and curiosity for research were truly inspiring. It is exciting to see his work being applied to real policy discussions, such as his briefing with policymakers in Vietnam.

(取材・構成:美濃羽亜希子、2025年9月22日)

(Interview & Editing: Akiko Minowa, September 22, 2025)

(写真:青山由紀子 Photo: Yukiko Aoyama)

コーネル大学博士課程から一貫して農産物の非関税障壁(Non-tariff trade measurement)についての研究に取り組んでいます。今は中国と米国に着目した比較研究を実施中です。非関税障壁とは輸入時に関税を課すことによって貿易をコントロールするのではなく、製品の質に輸入基準や規格を設けて取引をコントロールする政策のことです。例えば、中国はラクトパミンというホルモン剤を利用している豚肉輸入を禁止しています。このような非関税障壁が貿易取引額に与える影響を米国と中国のデータを用いて定量的に評価しています。これまで、米国と中国のデータ両方を入手して、両国のデータを比較可能な形に加工したのですが、データ構造の違いのために非常に苦労しました。やっとデータが整ったので分析を始めるところです。

Since starting my PhD at Cornell University, I have consistently focused my research on non-tariff trade measures for agricultural products. I am currently conducting a comparative study with a focus on China and the United States. A non-tariff barrier is a policy that controls trade by setting import standards and specifications for product quality, rather than by imposing tariffs on imports. For example, China bans the import of pork that has been treated with the growth hormone ractopamine. I am using data from the U.S. and China to quantitatively evaluate the impact of these non-tariff barriers on the value of trade. I have obtained data from both countries and am currently in the process of making it comparable, which has been very challenging due to differences in data structure. Now that the data is finally ready, I am trying preliminary analysis.

上記の研究と並行して芽生え期の研究が2つあります。1つは日本国内の高度外国人材に関する研究です。高度外国人材が日本を選ぶ要因を明らかにしたいと考えています。2つ目は、インドの酪農セクターにおける女性のエンパワーメントに関する研究です。こちらはまだ構想を練り始めたばかりで、ビザを取得できれば10月にインドに渡航して現地理解に努める予定です。ビザ取得手続きなども含め、アジ研の手厚いサポートにより研究を進めることができています。

In addition to this research, I recently initiated two research projects. One is a study on high-skilled foreign workers in Japan. I am trying to identify the factors that lead high-skilled workers to choose Japan. The second is a study on women's empowerment in dairy sector in India. I've only just started to conceptualize this project and will be traveling to India in October if visa granted to gain a local understanding. I am very grateful for the extensive support from IDE-JETRO, including assistance with visa procedures, which has enabled me to focus on my research.

*******

農業貿易の非関税障壁というテーマに一貫して取り組み続けている雷さん。特定の分野に情熱をもって取り組み続ける芯の強さと、新たな分野での今後の活躍が垣間見えました。

Dr. Lei has consistently dedicated herself to the topic of non-tariff barriers in agricultural trade. Her strong passion for this specific field, along with a glimpse into her future endeavors in new areas, is truly remarkable.

(取材・構成:松浦正典、2025年8月28日)

(Interview & Editing: Masanori Matsuura,August 28, 2025)

(写真:青山由紀子 Photo: Yukiko Aoyama)

児玉 由佳/新領域研究センター ジェンダー・社会開発研究グループ

これまではエチオピアの農村研究を主に行っていました。1998年からコロナ禍前までの農村変化についてまとめた『エチオピア農村社会の変容 : ジェンダーをめぐる慣習の変化と人々の選択』(昭和堂)を今年出版しました。現在は、残念ながら政情不安によって、これまで調査を行ってきた村に行くことができなくなりました。

そのため、農村研究に加えて、「アフターコロナ期の国際労働力移動:送出国・受入国の移民政策分析と実態解明」そして「高インフレ下のエチオピア都市部住民の食料確保のための生存戦略」という二つのテーマを中心に研究を行っています。

まず、移民に関する研究ですが、きっかけは、エチオピアの農村を研究する中で、若い女性が労働移民として気軽にサウジアラビアに行ってしまうのを目の当たりにしたことです。今年2月にエチオピアからの労働移民が多いUAEとサウジアラビアで調査を行い、現地で働いている女性たちから話を伺うことができました。農村部には農業以外の就業機会がない一方で、エチオピア都市部では女性の失業率は20~30%と高く、中等教育レベルの教育では通用しないという難しさがあります。湾岸諸国では斡旋業者を通すことで就職は確約されているので、若い女性は、国内ではなく湾岸諸国への出稼ぎを選択することも多いです。しかし、湾岸諸国で働く外国人移民の中にも格差があり、エチオピア人の賃金は安く抑えられがちです。また、雇い先での人権侵害などのリスクもあります。

次に、エチオピア都市部住民の生存戦略の研究ですが、エチオピアではインフレがアフリカでも比較的高い水準で進んでおり、人々はさまざまな方法で食料を確保しようとしています。たとえば、主食のインジェラに使うテフ(イネ科の穀物)の価格が高騰したために、安い砕米をテフに混ぜるという新しい方法が採用され始めています。

現地でのインタビューはアムハラ語で行っています。UAEやサウジアラビアでの調査でも、エチオピア人にアムハラ語で質問するとびっくりされるとともに、エチオピアに対する私のコミットメントが伝わるのか、調査にとても協力的になってくれました。

今後もさまざまなアプローチで、エチオピアの社会変化を追っていきたいと思います。

*******

30年近く前からエチオピアの農村で研究を続けてこられた児玉さん。現地語に習熟し、長期にわたって現地を見続けた児玉さんだからこそできる現地調査のお話に、地域研究の厚みを感じました。

(取材・構成:美濃羽亜希子、2025年9月3日)

(写真:青山由紀子)

村上 薫/地域研究センター 中東・南アジア研究グループ

入所以来、「トルコで女性として生きるとはどういうことか」というテーマに取り組んできました。これまではインタビュー調査に文献研究を組み合わせた手法を用いて、イスタンブールのなかで地方出身者が多い地区をおもなフィールドとしてきました。

特に注目してきたのは、「「名誉」という言葉を、女性がどう意味づけてきたか」という点です。日本の文脈でたとえると、「世間体」という言葉に似ています。男性優位のトルコ社会で、あるべき姿を規定されてきた女性が、「名誉」という言葉をいかに自身で解釈し、意味を変容させてきたのかということを、語りのなかに見出そうとしてきました。

たとえば、現代のトルコ女性は配偶者からの暴力に耐えることを当たり前だと思わなくなってきている。かつては「名誉に関わるから我慢するべき」とされてきたものが、「私を大切にしないなら、名誉を語る資格はない」といったふうに、意味が変わってきています。また、トルコはほとんどの人がムスリムですが、世俗主義の国でもあります。ですから、少し前まで学校など公の場ではヴェールの着用が制限されたのですが、ムスリム女性である「自分自身の「名誉」のために」と言ってヴェールを取らなかった女性に出会ったことがあります。女性を縛るはずだったこの言葉が、彼女たちの主体性を支える新しい側面を持ち始めている。この現象は大変興味深いものと捉えています。

「言葉の解釈と変容」というテーマを深堀りし、現在はトルコのフェミニズムを対象とした言説研究、特に「名誉殺人」と「フェミサイド」という言葉の使われ方に注目した論文を執筆しています。いずれもトルコ語で用いられていますが、フェミサイドだけでなく、現地語と思われた名誉殺人も、実は英語から翻訳されたうえ、逆輸入された概念ではないかと推測しています。この2つの言葉の選択をつうじて、暴力の犠牲者となる女性を、フェミニズム運動の活動家がどのように表象しているのかということについて、理解を深めようとしています。ここには欧米のフェミニズムに影響を受けつつも、トルコ特有の文脈を背景とした翻訳の問題が横たわっている。こうしたグローバル性とローカル性を行ったり来たりしながら、「トルコ・女性・言葉」について考え続けています。

*******

「こちらから決めつけて問題設定をせず、語り手の言葉を何よりも大事にしている」とお話していた村上さん。定量的に表せない問題に取り組んでいるからこそ、丁寧に、時間をかける粘り強さを感じました。

(写真:トルコのキュタヒヤ陶器。オスマン帝国の伝統的な唐草模様や花柄(チューリップ、カーネーションなど)が特徴。村上薫提供)

(取材・構成:平原友輔、2025年7月18日)

粒良 麻知子/新領域研究センター 法・ガバナンス研究グループ

いまメインで進めているのは、「サハラ以南アフリカにおける優位政党の大統領候補選考」という個人研究です。私はタンザニア政治を継続して研究しているのですが、タンザニアは独立してからずっと与党が変わらない「一党優位体制」の国なんですね。私が関心を寄せてきたのは、なぜ与党がそんなに選挙で勝ち続けられているのかということ。その鍵のひとつは与党内の大統領候補選びにあると考えていて、たとえば2015年総選挙では与党が派閥争いを統制して大統領候補を一本化したことで、政権を維持しました。そこからさらに視野を広げ、同じように一党優位体制が長いボツワナ、モザンビーク、ナミビア、南アフリカを加えた5カ国を比較研究しようというのがいまの個人研究です。

その後一党優位体制が崩れた国もありますが、基本的にこれらの国では大統領候補選びのルールが厳格に決められていて、異論を挟む余地がほとんどありません。タンザニアだと最初に5人を選び、3人、1人と3段階で絞り込んでいくという具合です。それが最善かどうかは別として、与党政権の持続性という意味では有効な仕組みだと考えています。

ところが欧米では、政権が変わらない国は民主主義が未熟だという考え方が根強いんですね。私はそうは思っていなくて、ずっと与党が交代していなくてもその国なりの民主主義というものがあると考えています。日本も与党政権が長く続いてきたので、アフリカの一党優位体制に共通点を感じるところもあります。欧米の研究者たちに新たな視点を提示したい――それがこの研究のモチベーションかもしれません。

そのほか、「出発選挙の包括的比較研究」というプロジェクトが本格化しています。東京大学の湯川拓先生が進めている科研費課題で、権威主義体制から民主主義に移行したあとの最初の選挙についての特徴を比較分析するものです。私はサハラ以南アフリカ全般を担当するので大変ですが、しっかり貢献していきたいと思います。

*******

アフリカの社会には2つの「予想外」があると明るく話す粒良さん。ひとつは日本とはまったく違うところ、もうひとつは日本とよく似ているところだそうです。予想外を前向きにとらえ、自らの研究に繋げていく逞しさを感じました。

(取材・構成:池上健慈、2025年7月25日)

(写真:青山由紀子)

青木(岡部)まき/地域研究センター 動向分析研究グループ

今月から『アジア動向年報』の責任者を務めることになりました。無事に引継ぎを終えたところです。『アジア動向年報』は各年版と10年ごとのバンドル版があるのですが、いまは1970年代のバンドル版に向けた解説の執筆期間で、私も「タイ」編の執筆を進めています。

私自身はそれと並行して、冷戦期にタイ国王が行った海外訪問を再検討する研究を始めています。これまでのタイ外交は、タイ国内の資料を除くとアメリカの外交文書を中心に位置づけられることがほとんどでした。そこで描かれるタイといえば、時局に応じてしなやかに立ち回る「竹の外交」とか、バランスを重視した「外交上手の国」といったイメージです。ところが2020年ごろから、そうしたタイ外交像に一石を投じる研究者たちが出てきました。私もその一人で、新たな仮説として『「竹の外交」から「多元的外交」へ』と題したレビューを発表しています。

国王の海外訪問については、米国以外の訪問先、たとえば日本や台湾、英国、オーストラリアなどのアーカイブ資料から紐解くことがポイントになります。近年、各国で公式文書の公開が進んできました。米国一辺倒だったこれまでの資料からいったん離れることで、これまでとは違った視座が得られると考えています。私は外交文書を読み込むのが好きで、それは書いた人の声が聞こえてくるからなんですね。一見すると無機質な文書にも、ところどころに憂いや怒りを含んだ本音が見え隠れする、私はそういう声をつぶさに拾い出して、これまでみえていなかったタイの外交像を描き直したいのです。これまでのところ、国王の海外訪問は国王自身や外務省、国軍などの思惑が錯綜しながら形作られ、アメリカ以外の訪問先に対するアメリカや国軍の影響は定説でいわれるほど強くなさそうだということがわかってきました。

タイという国は不思議なところがあって、国民レベルでも政治レベルでも、みんなそれぞれ違う方向で勝手にやっているのに、最後にはうまく帳尻が合って窮地を脱する、というような局面があります。それぞれのアクターは真剣そのものなのに、結果に至るまではとにかくまとまりがない。私はこれを「ばらばらモデル」と仮に呼んでいるのですが、この「真面目なまとまりのなさ」みたいなものが、タイをみていく上でひとつのヒントになりそうな気がしています。

*******

ASEAN研究を皮切りにタイに関心を寄せ、タイ外交のエキスパートとなった青木さん。最近では需要に応えて内政にも造詣を深めるあたり、タイにも通じる柔軟性を感じる一方、定説を覆したいという研究者の強い意志も垣間見えました。

(取材・構成:池上健慈、2025年7月17日)

(写真:青山由紀子)