ライブラリアン・コラム

エジプト近代立憲制資料の寄贈――アジ研図書館と歴史資料再考

PDF版ダウンロードページ:https://hdl.handle.net/2344/0002001694

早矢仕 悠太

2025年6月

2025年2月下旬、我々はまだ雪の残る滋賀のとあるお屋敷にいた。ここには国内でも所蔵が珍しい近代エジプトの立憲制に関する資料が保存されているとの知らせを受け、アジア経済研究所(以下、アジ研)図書館での受贈に向けて資料の状態を調査するために訪れていた。今回のコラムではこの調査に関連して、近代エジプトの立憲制を支えた受贈資料と、20世紀末のエジプトにおける公文書資料の収集事情を紹介し、最後にアジ研図書館が歴史資料を収集する意義について簡単に触れてみたい。

寄贈の経緯

寄贈の相談を受けたのは2月初め。アジ研OBの福田安志氏から、その内容は大学院時代の僚友、白井正博氏所蔵資料の引取り先についてであった。白井氏は、東京大学大学院総合文化研究科時代と在エジプト日本大使館専門調査員時代に足掛け5年間カイロに滞在し、エジプト立憲制期(1923年以降)に関する自らの研究を進めながら、そのために必要な議事録や判例集といった公文書資料を収集していた。

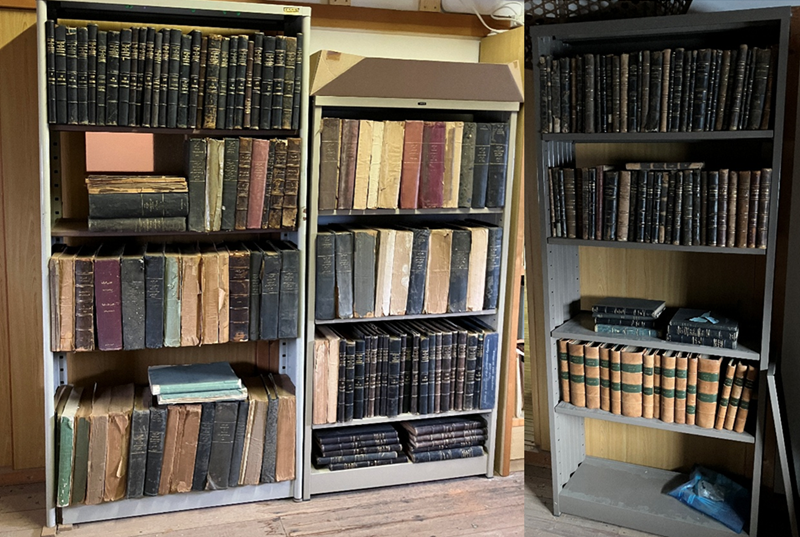

話を伺う限り、国内でも所蔵が少なく、かつエジプト近代史研究のための資料が広い年代にわたって収集されていることが判明した。我々は急いで調査のために必要な準備を整えて、一路滋賀へ赴いたのは冒頭のとおりである。対象の資料群は、大きな蔵の2階に保存されていた。出版から100年前後経過した資料がほとんどであり、経年劣化による破損や一部虫害がみられたが、土倉造りの蔵の通気性も功を奏してか、カビや湿気によるダメージは比較的見られなかった。

寄贈資料について

寄贈された資料の一部について、白井氏による研究上の評価と国内における希少性の観点から紹介する。

Majallat al-qānūn wa-al-iqtiṣād

カイロ大学部法学部の隔月刊の紀要。同大学教員による論考が掲載されており、白井氏によれば、収録された論考からは、法律解釈やエジプト社会への法適用といった近代法受容、20世紀全体における経済問題といった関心がうかがえる。東京大学イスラム学研究室に民法典起草を特集した一部期間について所蔵はあるが、本資料は、民法典制定(1949年)以前の1931年から1988年までカバーしている。

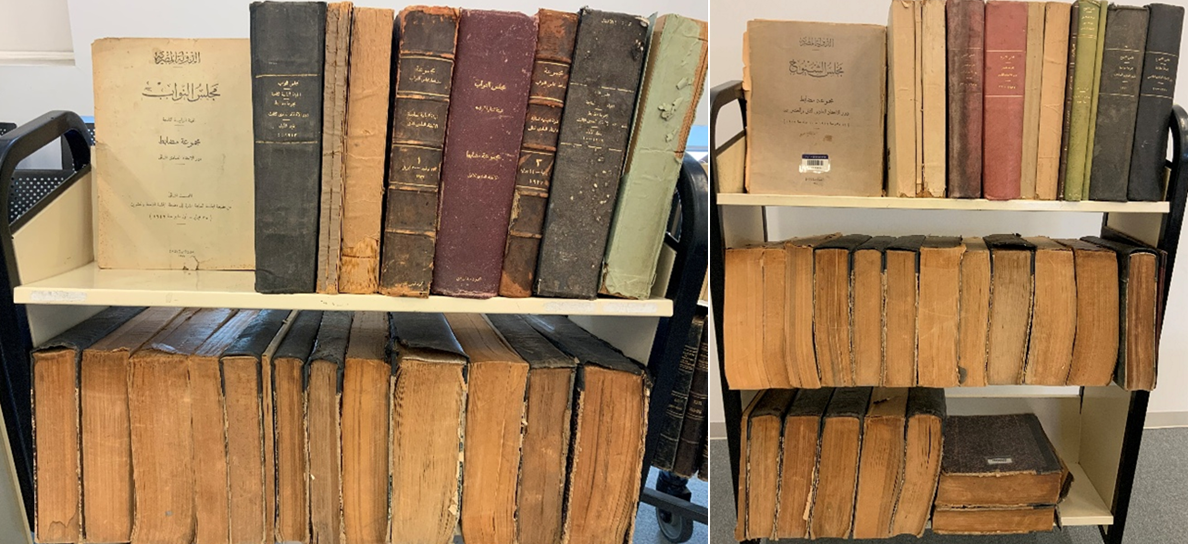

Majmūʿah maḍābiṭ/malāḥiq dawr al-inʿqād ... (Majlis al-Shuyūkh/al-Nuwwāb)

エジプト議会両院の議事録。1923年憲法による開設後初期の議会から1951年の8月までの議会をカバーしている。すでに東洋文化研究所(以下、東文研)が同時期の議事録を所蔵しているが、その欠号も補充している。巻の構成としては、両院それぞれに予算審議など日々の議事からなる主要巻(maḍābiṭ)と各種委員会報告を含む付録巻(malāḥiq)がある。議事録の構成や索引の活用については、東文研が作成したデータベース「Parliamentary Records in Monarchical Egypt」を参照されたい。

Bulletin de législation et de jurisprudence égyptiennes

法令集と判例集。主として混合裁判所(1875年設立)の判例を1889年から廃止の1948年までカバーしている。混合裁判所は、外国人が当事者となる民事・商事訴訟を管轄し、エジプト人裁判官と外国人裁判官がともに審理していた[両角 2007: 152-154]。白井氏によれば、混合裁判所はフランスによる植民地支配の象徴とされがちだが、そこはフランス人によるフランス法の解釈に限らない、多様なアクターが参画し、それぞれの利害関係の上での「均衡」を目指した法解釈と適用の可能性が模索された、法治主義の実験場であった。法令集の観点からは、東洋文庫には1950年以降の新版が所蔵されているが、本法令集はちょうどその前シリーズに当たる。

Mujmūʿat al-mabādiʾ al-qānūnīyah allatī qarrarat′hā Maḥkamat al-Naqḍ

破棄院の判例集。破棄院は法律審を主とする上級審であり、日本の最高裁判所の役割に近い。東洋文庫には1970-1975年の同種の判例集があるが、本資料は破棄院設立の1931年からの記録をカバーしている。

Bulletin des lois et décrets. Recueil des lois, décrets et rescrits royaux. Recueil de documents officiels

フランス語による法令集。東文研に本資料のアラビア語版法令集(1876-1952)が所蔵されている。白井氏によれば、本資料はその翻訳版というわけではなく、途中までは法令の正文としてのフランス語版であり、ある時期からアラビア語正文に対する翻訳版として出版されていた。

資料収集とカイロの人的ネットワーク

調査の過程では、白井氏から資料そのものの評価に加えて、資料収集の苦労について伺うことができた。その苦労はエジプトにおいて海外の研究者が公文書類を研究のために活用することの難しさそのものであった。資料収集の大きな特徴は、一般的な流通にのらない公文書関係の出版物に関する情報収集から保管にいたる過程での現地エージェントの活用にあった。法律系書籍を扱う書店に前金として多めに渡すことで、依頼者の特性にマッチした資料の収集――時にはアレクサンドリアまで出かけて――をお願いし、取り置いてもらっていたとのことだった。ただしこれらのエージェントも、カイロのなかで張り巡らされた人的ネットワークの一部にすぎない。白井氏にとって重要だったのは、博士課程での留学時代から日本学術振興会のカイロ研究連絡センターなど調査研究機関に出入りしていた現地学生やスタッフとの関係であった。彼らから融通の利く書店を紹介してもらうなど、研究者としてカイロでサバイブする術を学んだようだ。

アジ研図書館が歴史資料を収集することについて

最後に、社会科学研究機関の附属図書館としてのアジ研図書館が、歴史資料を収集する意義について触れておきたい。政治経済や人々の暮らしの流れは加速の一途にある。この流れは、それらを対象とする社会科学研究にも要請というかたちで迫ってきている。すなわち、研究の意義が、いかに正確かつ迅速に未来の社会の趨勢を予測できるか、もしくはその材料を提供できるかという点に求められているといえるだろう。

今回の寄贈資料の調査は、加速する研究潮流のなかで社会科学研究と歴史資料の関係を再考する契機となった。「民主制」というテーマを例に挙げてみよう。非西洋的な社会制度や規範を理解する文脈において、オリエンタリズムの超克が意識されるようになって久しいが、いまだ民主制が西洋的なシステムとして理解され、非西洋社会の社会と規範に対して共時的に、同時代の西洋との比較の意味で、その物差しがあてがわれることが多い。しかし、その当てはめもまた、ある種のオリエンタリズム的な無理解にほかならない。殊に現代のエジプトにおける民主制の理解には、上記の議会や司法の資料群が示すように、また白井氏が「1923年憲法は近代エジプト史における民主制の原点であった」と指摘するように、同時代における西洋中心的なグローバルな関係から評価される民主制の理解以外にも、検討すべき道が残されている。すなわち、現地における通時的な理解、言い換えれば文化や規範とともに継受されてきた社会における民主制の記憶を理解することが、エジプトにおける民主制をめぐる蓄積と試行錯誤の歴史に鑑みれば不可欠である。社会科学研究のための資料を提供するアジ研図書館が歴史資料を収集することは、結局のところ、対象の理解に必要なローカルな文脈における通時的な縦糸を紡ぎ続けることにほかならない。■

参考文献

- “Parliamentary Records in Monarchical Egypt”, Institute of Oriental Culture, 2008. (accessed on 28th May 2025)

- 両角吉晃(2008)「エジプト民法典小史」『東京大学法科大学院ローレビュー』2, 151-164.

画像の出典

- すべて筆者撮影

著者プロフィール

早矢仕悠太(はやしゆうた) アジア経済研究所学術情報センター図書館情報課。担当は中央アジアおよび中東・北アフリカ。最近の著作は以下のとおり。高橋理枝、早矢仕悠太「出版者と読者を繋ぐアリーナ:アラブの国際ブックフェア」『大学出版』、2025年、pp. 6-10。柳橋博之監修、小野仁美、狩野希望、早矢仕悠太、堀井聡江編著『イスラーム法研究入門』成文堂、2025年。第一東京弁護士会総合法律研究所現代中近東法研究部会著『エジプト民法典』第一書房、2023年(共訳と訳語表担当)。

この著者の記事

- 2024.11.13 [ライブラリアン・コラム] 貴重資料を使い倒す──:我妻榮『支那都市不動産慣行調査報告書』を例にして

- 2024.9.13 [ライブラリアン・コラム] アジ研図書館所蔵、我妻榮『支那都市不動産慣行調査報告書』の半生