IDEスクエア

論考

「シャリーク」考──イラン企業における資金調達と経営

Thoughts on "Sharīk": Funding and Management in Iranian Enterprises

PDF版ダウンロードページ:https://hdl.handle.net/2344/0002001135

2024年10月

(9,871字)

イランのビジネスシーンでよく耳にする言葉に「シャリーク(sharīk)」という語がある。その意味するところは「仲間」だが、実業界ではなんらかの事業における「共同出資者」を指している場合が多い。複数名がそれぞれ資金を出し合って、物資輸入や店舗の経営などの事業を行い、その利益をあらかじめ定めた比率ないし額で分け合う。またそうした商売でなくとも、古くなった自宅の建て替えに際して所有者が建築家をシャリークとして迎え、集合住宅への建て替え工事に共同で出資して完成後に建物の一部を建築家がもらって売却する、などの事例が多く見られる。

何かを共有する

法的には、シャリークは「シェルキャット(sherkat)」の成員であると説明される(Ja‘farī Langrūdī 1997/98, 2291)。シェルキャットはシャリークと同一のアラビア語根から派生した言葉で、現在のイラン商法では法人化した企業をシェルキャットと呼ぶため一般には「会社」と訳されることが多い。しかし西欧法に範をとって導入されたイラン商法において、会社に相当する語として採用されたシェルキャットの語はもともと会社とは異なる意味を持っていた。そのことは伝統的なイスラーム法学の学説に基づいて編纂されたイラン民法の「シェルキャット」条項を見るとよく分かる。

イラン民法(第571~606条)は「シェルキャット」について規定した部分だが、これを読むとその定義はかなり広い。第571条には「シェルキャットは、共有(eshā‘e)というかたちで単一のモノ(客体)に対する複数の所有者の権利が集まったものである」とある。シーア派十二イマーム派の学説上、こうした契約に基づくシェルキャットはその成員が共有するモノは現金であっても品物であってもよしとされている(Emāmī 2009, 214)。つまりイラン民法やイスラーム法が定めた本来のシェルキャットは、資本や財産、もしくはそこから得られる利益を共有する様々な集まり(あるいは共有そのもの)を指している(Emāmī 2009, 205)。イランを含めたイスラーム世界のシェルキャット(アラビア語ではシャリカ)は、一般的には日本民法における「組合」やフランス法におけるsociétéに相当する法概念と理解される。したがっていわゆる法人化された現代の企業だけがシェルキャットなのではない。

イラン人の言う「シャリーク」とは本来こうした多様な集合体であるシェルキャットのメンバーのことであるので、たとえば相続などを通じてなんらかの財産を共有することになった当事者たちもシャリークと呼ばれ、日常のあらゆる場面で頻繁に言及されるのも道理である。さらに言えば、現代イランのビジネスにおいてシャリークといえばきちんと登記された法人企業の成員を指す場合よりも、むしろ何らかの事業に出資し合う一時的な関係の当事者という意味で用いられている場合の方が多い印象すらある。

たとえば次のようなエピソードも思い起こされる。2000年代前半にイランで既製服の輸入規制が緩和された際、アパレル製品の生産者だった者が販売業者や輸入業者へと身軽に転身して次々と中国へ渡り現地で買い付けたアパレル製品を国内市場で売り捌いたことがあった(Iwasaki 2017)。当時のテヘランではアパレル製品の買い付けに少額を出資し合うシャリークたちが雨後の筍のごとくグループを結成し、にわか商人となって大量の中国製品を国内市場に流し込んでいることは周知の事実であった(岩﨑 2012, 16-18)。この事態はビジネスに携わるイラン人が一つの事業の成否にこだわらず、必要とあれば速やかな休業・廃業に対応できる態勢を取っていることの証左ともいえるが、こうした「即時的」かつ「一時的」な出資関係を可能にするのがシェルキャットなのである。

さて、筆者はこれまでアパレル製造企業をはじめとするイラン国内の様々な分野の民間企業・事業者をインフォーマントとしてその経営の特徴について調査してきた。イランのアパレル製造企業については、規模が零細であるにもかかわらず協業や提携といった企業の組織化が進まず、大企業が零細企業を傘下に置いて市場を統合するといった現象が見られないことがすでに明らかとなっている(Iwasaki 2017)。皆が「一国一城の主」であって独立志向が強く、企業間関係は希薄である。

このような経営スタイルが普及している背景の一つとして、本稿では「シャリーク」をヒントにイランの企業体の成り立ちに焦点を当てたい。以下に示すアンケート調査は筆者がコロナ禍直前にテヘラン州内のアパレル製造企業を対象に実施したものだが、調査結果は彼らの経営スタイルのある側面を非常によく浮かび上がらせている。このデータを一部援用しながら、現代イランの民間企業や事業者にとってシャリークとは、シェルキャットとは、はたしてどのような関係性を意味しているのかをあらためて考えてみたい。

アンケート調査に見るイラン企業

最初にアンケート調査の概要をごく手短かに紹介しよう。調査実施時期は2019年9月28日〜12月16日、調査対象はテヘラン州内の就労者数10〜49人のアパレル製造企業であった。このランクの企業は目下イランの公式統計上に捕捉されているうちで最小規模(このほかに就労者数50〜99人、および100人以上の企業についてのデータが公開されている)だが、(1)公表されている統計上で最も数が多く、人的構成や経営手法などから見てごく一般的なイラン企業の特徴を備えていること(2)イラン統計センターによる連続的な年別データがあり時系列での継続性や変化を見ることができること(3)就労者数の点で似通った諸外国の中小企業と比較しながらこの規模の企業が直面する普遍的な課題を考察できる可能性があることなどから、調査の対象として選んだ。

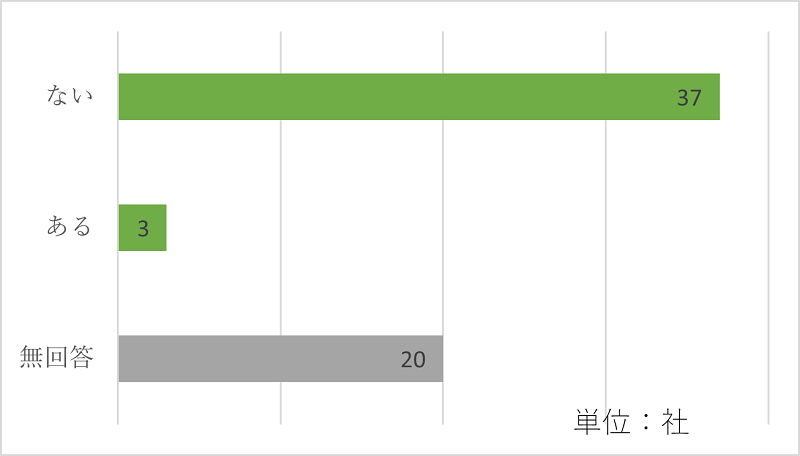

調査協力を依頼した企業は、現地のカウンターパートであるアンケート調査実施機関によって選定されたリストに基づいている1。リストアップされたアパレル企業はいずれも、テヘラン・アパレル業者組合(ettehādīye-ye senf-e toulīd-konande-gān va forūshande-gān-e pūshāk-e Tehrān)2、イラン繊維・アパレル産業生産者・輸出業者組合3、イラン・アパレル産業協会(anjoman-e sanāye‘-e pūshāk-e Īrān)の加盟社である。選定にあたっては、アパレル製品の製造および販売を行っていること(単なる販売業者を排除)、企業主の業界キャリアが10年を超えていること、調査に協力してくれる可能性のあることを条件とした。142社に調査票を配布し、最終的に60社から回答を得た(回収率は42%)。調査票は企業の法的なステイタス、人員構成、他社との企業間取引、資金調達、事業継承などについての43の問いから成り(本稿末尾の別表1を参照)カウンターパートとの協議をもとに作成した。訪問員が企業ごとに協力を依頼しつつ手渡し、一定期間ののちに再び訪問員が記入漏れ等のないことを確認しながら回収した(回答者は企業主)。

ちなみに公式統計上では調査時点(イラン暦1398年[2019/20年])におけるイラン国内の就労者数10〜49人のアパレル製造企業数は341社と報告されているが(Markaz-e Āmār-e Īrān 2022, 316)、一般にイランの統計は数値の不連続・不整合がままあり、いかなる分野の企業であってもその全数を正確に把握することが極めて難しい。かつ当該年の数字が1〜2年遅れて公表されるため、統計的分析を目指す標本調査のデザインもまた難しい4。したがってこのアンケート調査は質的調査で行われる「専門家インタビュー」の簡易版という性格を帯びており、その属性に鑑みて典型的なイランのアパレル製造企業の企業形態・組織・経営戦略などについての傾向を窺い論点を抽出する参考としたものである。

事業を行うための経営体

さてイランにおけるビジネスの話に戻ろう。イランの人々がなんらかの事業を営む際、その経営体をはたしてどのような形態にしているかは重要な問題である。

冒頭にのべたとおりイスラーム法上のシェルキャットは法人企業をその一部に含むより広い概念だが、イラン商法第20条では登記を済ませ法人化したシェルキャット(ここでは「会社」と呼ぼう)については、以下の7種類すなわち「株式会社(sherkat-e sahāmī)」「有限責任会社(sherkat bā mas’ūlīyat-e mahdūd)」「合名会社(sherkat-e tazāmonī)」「合資会社(sherkat-e mokhtalet-e gheir-e sahāmī)」「共同出資株式会社(sherkat-e mokhtalet-e sahāmī)」「有限会社(sherkat-e nesbī)」「協同事業組合(sherkat-e ta‘āvonī-ye toulīd va masraf)」の形態が規定されている。

目下、イランの法人企業全体では上記のうち有限責任会社が大部分を占め、とりわけ家族経営の企業は有限責任会社もしくは協同事業組合5として起業することがほとんどであるとされる。またこの二形態に加え、事業の一定期間以上の継続が期待されている場合には、3人以上の株主がいれば設立できる「非公開株式会社(sherkat-e sahāmī-ye khāss)」を設立することも一般的だ(岩﨑・ジャヴァーヘルダシュティー 2021)。

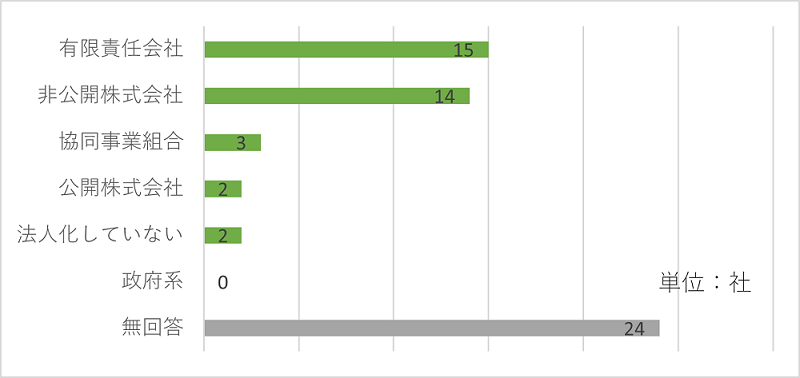

くだんのアンケート調査に回答したアパレル製造企業の法的なステイタスは図1のとおりであった6。有限責任会社および非公開株式会社が多数を占めている7。前者は2名、後者は3名から設立が可能なコンパクトな企業であるとはいえ、会社登記法(qānūn-e sabt-e sherkat-hā)にもとづいて登記し定款を公示する必要がある(商法第197条)という点では立派な「会社」であるといえる。

図1 会社の法的ステイタス

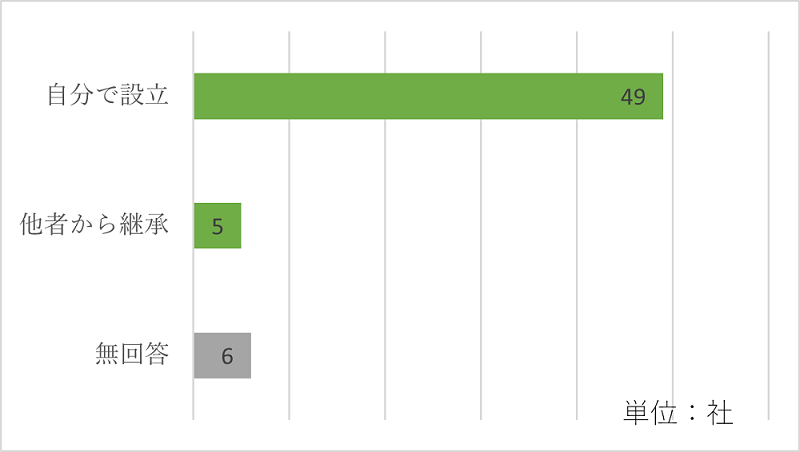

図2 現在の会社の設立者

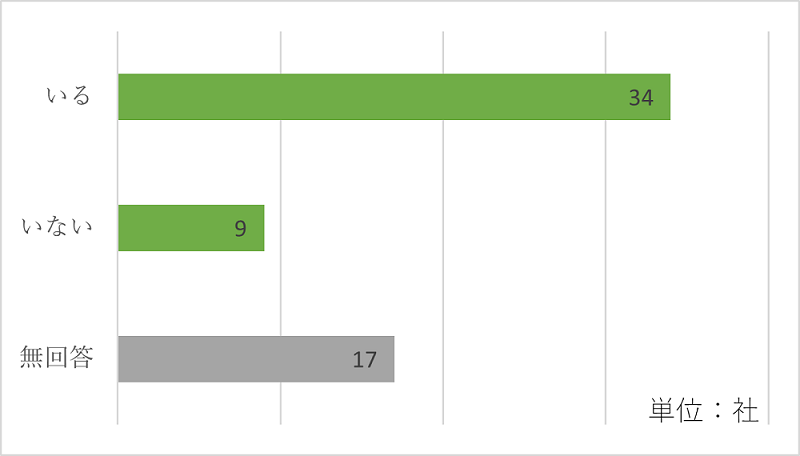

また会社の役員会(hei’at-e modīre)に企業主(社長)の家族がいると答えた企業は34社あるが(図3)、これはすなわち図1に見た法人企業すべてに当たる。

図3 役員会における家族メンバー

誰が事業をやっているのか

個人事業主・法人化企業のいずれもの場合であっても、実際には、多くの企業が事実上その創業者(もしくはその後継者)によって「ワン・マン」で切り盛りされていることが筆者による現地のフィールド調査の過程でしばしば観察された。たとえば岩﨑・ジャヴァーヘルダシュティー(2021)で紹介された婦人服の製造販売企業N社では、会社は家族を役員とする非公開株式会社の形態をとってはいたものの、実態は創業者が単独で経営していた。

企業の法人登録について詳しい法律事務所Gは、イラン企業のワン・マン経営について次のような興味深い指摘をしている。

「他人を入れるより家族をメンバーにしておいた方が意思疎通の点で楽です。権限をどうするかとか、これは義務だとか、これは禁止だとか(といったことを徹底しやすい)。自身と、妻と、息子と、娘と、といった具合にしておけば楽だ。」

「ですから登記局(edāre-ye sabt)で会社を登記するときも、窓口がそれを勧めます。あなたがどうしようかと相談をすれば、『ご自身の家族(の名前)で設立した方がいいですよ、お互いに署名し合えばいい。夫が署名しても妻は文句を言わないでしょう』というふうに。」

「まさにそう(事実上一人で経営しているようなもの)です。現実には、会社のすべての決定、管理、計画はすべて一人がやっている。残りのメンバーは形式で、経営における役割を持っていません。」10

すなわち役員に家族が名を連ねるのはあくまでも登録に際してはそれが簡便であるからに他ならない。有限責任会社や非公開株式会社として操業する企業もその多くは、近しい親族の名義を形式的に借りて登記しその成員は法的にはみなシャリークであるが、冒頭に述べたとおりシャリークがそれぞれのシェルキャットにおいてどのような働きをするかは、契約すなわち彼らの間での取り決めによる。実態としては個人事業主と同様にファミリーのメンバーの一人が単独で行っている事業であり、家族が実質的に経営に関与しないことが一般的と考えられるのだ11。

企業を立ち上げる元手

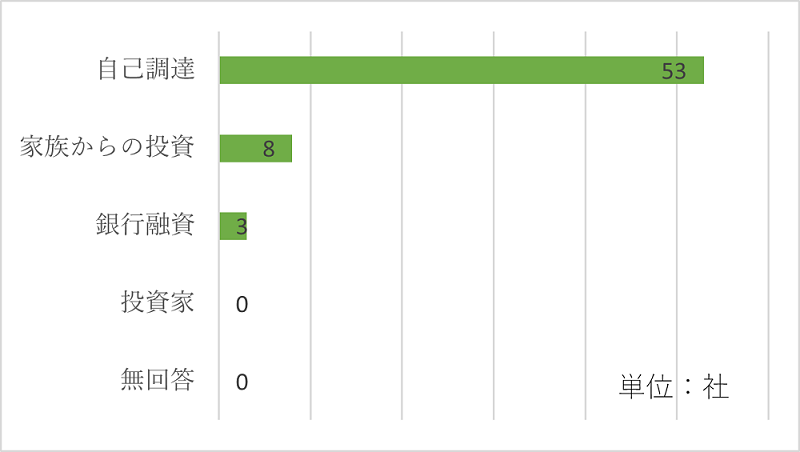

図4 会社の設立資金(複数回答)

しかしここで少しく注意が必要なのは「自己調達」と答えた企業主にも「創業者本人以外の出資者がいる」可能性があるという点である。このアンケート調査は、コロナ禍によって当初予定していた個別企業への補足的聞き取り調査が実施できなかったため、この回答を寄せた企業主のうちどのくらいが自身の他に「出資者」を得ていたかが現時点では不明だが、その可能性はゼロではない。というのも、製造業系の企業・事業主は工場の建設などの初期投資に外部資金を利用する場合に手続きの煩雑な銀行などを避け個人のスポンサー(ビジネスエンジェル)からの資金を投入する例がしばしばあることがすでに指摘されているからだ(岩﨑・ジャヴァーヘルダシュティー 2021) 12。これはちょうど前述の中国への渡航グループに見るような一時的なシャリークである。

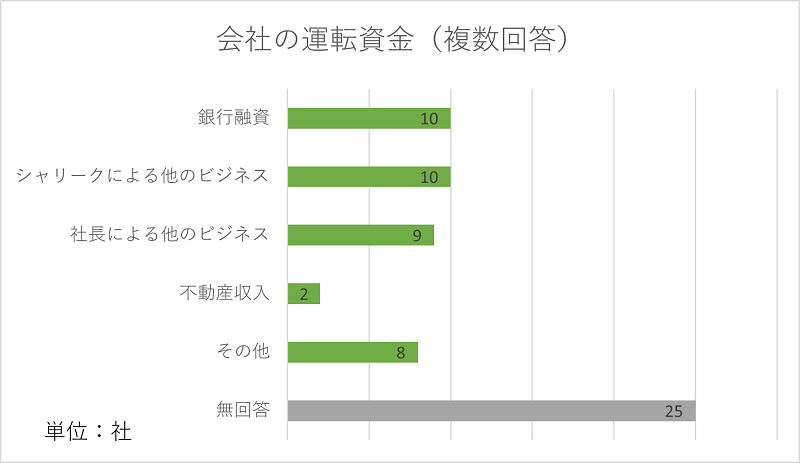

資金繰り

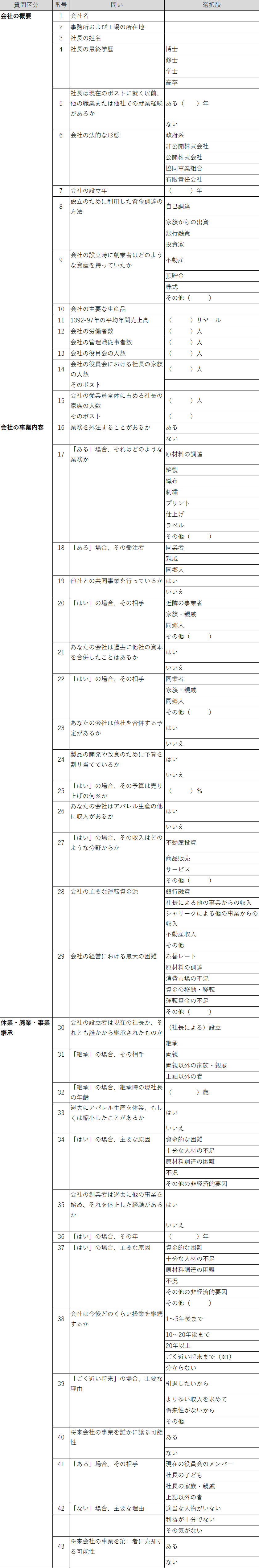

資金提供者が他にいるであろうことを窺わせるいま一つのデータは図5である。事業が軌道に乗ってからの主要な運転資金源についての問いに、「銀行融資」と答えた企業は1〜2割にとどまり13、企業主自身による他の事業(不動産収入を含む)もしくはシャリークたち(shorakā)の行っている他の事業から運転資金を回していると答えた企業は4割近くに上った。

図5 会社の運転資金(複数回答)

ここで運転資金を融通しているとされるシャリークは、名義貸しをしている家族であるのか、スタートアップに際して資金提供をした個人のスポンサーであるのかは、この調査から明らかでない。この二者とはまた別の資金提供者である可能性もある。冒頭でふれたとおり法人企業を設立せずとも、ある事業を媒介にお互いをシャリークとする関係は取り結ばれ得るからだ。

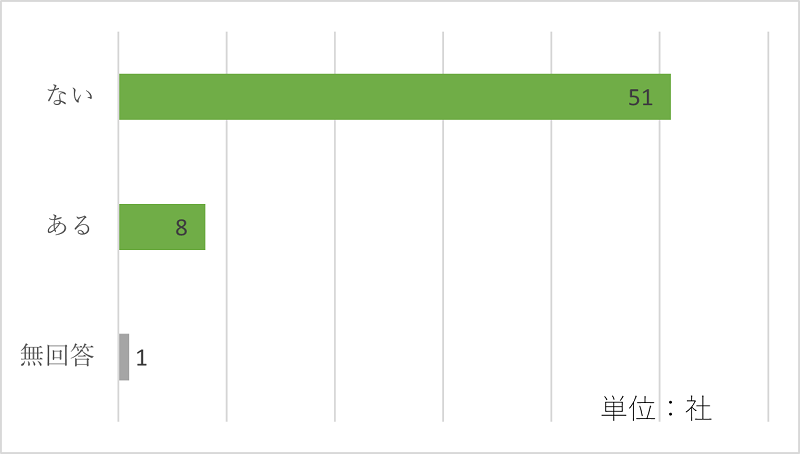

さらに、いまひとつの興味深い点も見落とせない。アンケート調査に協力した企業の85%は、企業にとっては「アパレル製造のみが収入源」、つまり経営体として事業内容は多角化していないと答えている(図6)。一方で、上に見るように全体の4割が「他の(企業主であれシャリークであれ)事業から運転資金を調達する」としているということは、すなわち図5に表れた「他の事業からの運転資金」が、当該企業にアパレル製造とはまったく異なる別ジャンルの収入源があることを示唆している。

図6 アパレル以外の会社の収入源

イラン企業主が別の経営体を作って複数の相互に関連のない事業を手がけ、同時並行的に遂行する実態は先行研究でも言及されている14。そうした分散的な事業経営が好まれているという傾向がこのデータからも窺えそうだ。

一代限りが通例

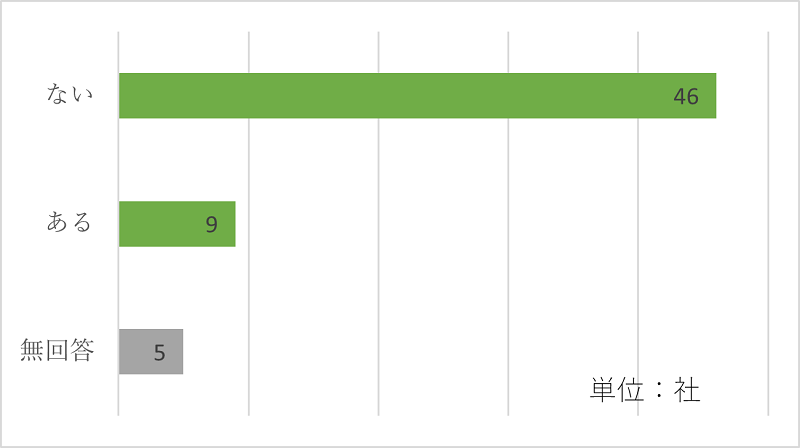

小さな事業を企業主が(実質的には家族を巻き込まずに)ほぼ単独で切り盛りする経営体の様子が浮かび上がるが、事業の次世代への継承についてほとんど想定されていないことも注目すべき点である。図7は、現在の会社を将来誰かに譲る(継承させる)可能性があるかという問いに76%が「否」と答えたことを示している。アンケートの調査対象は「一定期間以上のキャリアを持つ企業主の下に事業者団体に加盟するだけの実績を持つ企業」であるため、少なくとも調査時点で各社の事業は一定程度軌道に乗っていることが推察される。しかし多くの企業主は事業を誰かに継がせることはないと考えているのである。

図7 将来会社を誰かに譲る可能性

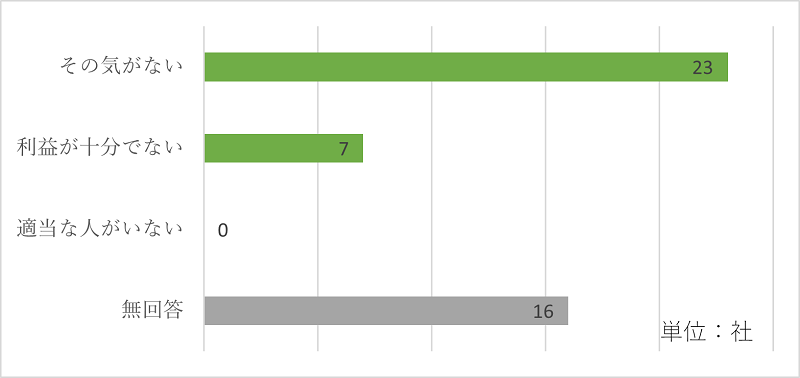

しかも興味深いのはその理由である。図8に見るとおり「利益が十分でないから」という経済的な理由を大きく上回り、5割がそもそも「その気がない」と答えているのだ。「適当な人がいない」がゼロであるという点も、事業を誰かに継がせないのは人材不足が理由でないことを意味しており興味深い。すなわち事業は継承すべきものではなく、あくまでも「企業主自身の活動」なのである15。

図8 会社を継がせない理由

ただし、76%の企業主が会社を誰かに継がせるという選択肢を否定しているとはいえ、事業を「第三者に売却する」可能性についてはこれを明確に否定した企業主は相対的に少なかった(図9)。つまり、事業をそのまま有償で他人に譲渡することの方が、身内に継承させるよりもまだしも現実味があると認識されていると言えそうである。

図9 将来会社を誰かに売却する可能性

以上のアンケート調査結果からは、就労者数10~49人という規模のイランのアパレル製造企業においては、企業主による事実上の「ワン・マン」切り盛りである(家族は経営に関与しない)こと、少なくない企業主が主たる事業と並行してまったく別の収入源(しかも主・副の峻別は明確でないことも多い)を有していること、また事業を継承させようとする指向性が弱いことなどが浮かび上がった。

しかし企業主はほんとうにたった一人で操業しているわけではもちろんなく、スタートアップの元手や運転資金などを融通するシャリークがその事業を支えているらしいことも窺われる。

アパレル製造企業をはじめとするイランの民間企業は、このような単独主義的な経営スタイルの企業主によって異なる分野の事業と組み合わせて経営・維持される傾向が極めて強いことは、先行研究でも指摘されてきた。アパレルのみならず出版・書籍流通(岩﨑 2017)や青果流通(岩﨑 2004)、技能労働者の市場(岩﨑 2015)などでも同様の現象が見られる。結果として、各業界とも企業間関係が希薄で全体として組織化のレベルが低い。こうした状況は一般に「低開発国における市場の未発達・未整備」の問題と(現象的には似通っているため)同定されがちだが、冒頭でふれたシェルキャットの問題としてとらえ直してみると、イランあるいはイスラーム世界に特有の傾向として面白い視点が開けてくる。

金融取引としてのシェルキャット

イラン民法に規定されたシェルキャットには「自由意志(ekhtiyārī)」に基づいて結成されるタイプ(第573条)と「不可避的(qahrī)」に結成されるタイプ(第574条)とがあるとされている。いずれのタイプであっても、成員それぞれが自身の持分に応じて損益を共有する(第575条)。このうち本稿の議論に関わるのは前者で、法学的見地からはそのタイプのなかにもいくつかの類型があるが、上記のようなイラン人のビジネスを考える場合は当事者たちの契約によって成立する「シェルキャテ・アグディー(sherkat-e ‘aqdī 契約によるシェルキャットの意)」とよばれる集合体に着目すべきであろう。

この語はイラン民法そのものには登場しないがイスラーム法学では重要な概念のひとつである。「二人ないし数名が、あるモノについての取り扱いを共有する契約」(Emāmī 2009, 214)というその定義からは、シェルキャテ・アグディーが基本的にモノの共有を媒介とした関係性を示しているということが理解されよう。

イラン民法は、シェルキャットによって共有される財産はどのように管理・運営(edāre)されるべきなのかという点について次のように定めている。「契約中に共有財産の管理・運営を許可されたシャリークはそれに必要なあらゆる行為を行うことができ、財産の浪費や侵害にあたる場合を除いては、かかる行為の結果生じた損害の賠償責任を負うことはない(第577条)」。ここではあたかもシャリークたちの信任を得た「一人」がみんなの財産をなんらかの形で運用することが想定されていることに留意したい。

しかもイラン民法の場合、シャリークたちのうちの複数名が管理・運営に携わる場合でも、行為はそれぞれ「独立に」行われることが想定されているようだ16。イランの法学者はこの契約を結ぶことによって「シャリークたちのいずれも他の者たちの代理として、商売や取引を通じた共有物についての決定権を持つ(tasarrof)」(Emāmī 2009, 214)と説明している。この点は、たとえば、現行日本民法の組合契約は各当事者が「共同の事業」を行うことに力点があり、仕事の仕方も合議に拠ることが想定されていること、またフランス法におけるsociétéは明確に営利を目的として「複数の者が財産またはその勤労を共通にすることを合意する契約」(山口 2002,558)として規定されていることと対照的である。これらの法的な文言を見比べる限り、イランのシェルキャットにおいては日本やフランスとは異なり、それぞれのシャリークによる財産運用への主体的関与が特に想定されていないように見える点が興味深い。

シャリークやシェルキャットをめぐる民法規定には、伝統的なイスラーム法学の学説のみならず、今日のイランの人々の生活様式や経済実践が色濃く反映されていることは疑いない。イラン民法のシェルキャット規定でいう共有財産をカネに置き換えれば、現代イランのビジネスシーンで頻繁に登場するシャリークたちが多くの場合「共同出資者」ではあるものの「共同経営者」ではないという事実と、よく符合する。前述のようにイラン人の事業者はワン・マン経営者が主流で、シャリークが一緒になって経営に関与する事例を見かけることは少ない。要するに経済実践としてのシェルキャット契約とは、イラン人が何らかの事業に必要な資金を調達するための金融取引の性格が非常に強く、「共同でやる事業」そのものに焦点があるわけではないのである。

イラン企業を論じる場合、そもそもシェルキャットという集合体、それを構成するシャリークという人物たちの作り出す制度は、通常我々が考えるような企業や会社とはその本質が大きく異なるものであるかも知れないという視点が欠かせない。シャリークという関係性を利用したこうした小規模な事業展開をベースにした経営スタイルは、なぜイランの企業は諸外国と比較しても規模が小さく、かくも単独主義的なのか、なぜ近代的な企業発展が観察されず市場統合が生まれにくいのか、という問いへの手がかりといえよう。イスラーム世界に連綿と受け継がれた資金調達の手法と経営スタイルのあり方がイランにおける単独主義的な企業経営の根底にあるとすれば、それは近代経済学の教科書的な企業論では分析しきれないテーマになるはずである17。

コロナ禍直前に行った上記アンケート調査への協力企業には今後の追跡調査を予定している。第一に企業の設立・操業の資金提供者についてより詳しい情報を得ること、第二に企業主がシャリークと呼ぶ人物たちと取り交わす損益分配契約の実態を明らかにすることが重要である。同時に彼らのビジネススタイルを支える法制度を精査し、イラン民法に規定されたシャルキャットと近代化期に西欧法に範をとって導入されたイラン商法に規定された法人企業としてのシェルキャットとの法理論上の異同や両者の整合性などについても考えていく必要があろう。

イランの企業主はシャリークをどのように見つけているのか、彼らとはどの程度のつきあいなのか、利益はどのように分配しているのか。顔の見える相手との金融取引が網の目のように広がる世界について、興味は尽きない。

※この記事の内容および意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式意見を示すものではありません。

写真の出典

- 筆者撮影

参考文献

- 岩﨑葉子2004. 「テヘランの公設市場──食料流通と都市行政」『現代の中東』(36)54-67.

- ––––––– 2012. 「『低組織化』システムのグローバリゼーション──イラン・アパレル産業を事例として」『アジア経済』53(5) 2-27.

- ––––––– 2015. 『「個人主義」大国イラン──群れない社会の社交的なひとびと』平凡社.

- ––––––– 2017. 「「取次」のいない市場──イランの書籍流通」『アジ研ワールド・トレンド』23(2) 61-67.

- ––––––– 2019. 「イランにおける同業者組合制度──競争制限的な事業者団体の不在と市場の公正性」『アジア経済』60(4) 2-26.

- ––––––– 2024. 「『低組織化』システムと市場──現代イランから見るもうひとつの解」長岡慎介編『イスラームからつなぐ2 貨幣・所有・市場のモビリティ』東京大学出版会.147-170ページ.

- 岩﨑葉子、ファラーナック・ジャヴァーヘルダシュティー 2021. 「イラン企業の実像──『非発展型』ファミリービジネスへのアプローチ」『IDEスクエア』7月.

- 山口俊夫編 2002. 『フランス法辞典』東京大学出版会.

- Emāmī, Seyyed Hasan. 2009. Hoqūq-e Madanī, jeld-e dovvom, Tehrān: Enteshārāt-e Eslāmīye.

- Iwasaki, Yoko. 2010. Questionnaire Survey on Apparel Firms in Iran 2010, Research Report Series No.11, Need-based Program for Area Studies, Middle East within Asia: Law and Economics, Hitotsubashi University.

- –––––––––––– 2017. Industrial Organization in Iran: The Weakly Organized System of the Iranian Apparel Industry, Singapore: Springer.

- Ja‘farī Langrūdī, Mohammad Ja‘far. 1997/98. Mabsūt-e Terminolozhī-ye Hoqūq, jeld-e sevvom, Tehrān: Ketāb-khāne-ye Ganj-e Dānesh.

- Markaz-e Āmār-e Īrān. 2022. Sālnāme-ye Āmārī-ye Keshvar 1399, Tehrān: Markaz-e Āmār-e Īrān.

著者プロフィール

岩﨑葉子(いわさきようこ) アジア経済研究所地域研究センター中東研究グループ長。博士(経済学)。専門はイランの産業組織や経済制度。著作に『サルゴフリー 店は誰のものか──イランの商慣行と法の近代化』(平凡社、2018年)、Industrial Organization in Iran: The Weakly Organized System of the Iranian Apparel Industry (Springer, 2017)などがある。

注

- この機関(Drop Fashion and Clothing Institute)の代表は2009年から2017年までイラン繊維・アパレル産業生産者・輸出業者組合(ettehādīye-ye toulīd-konande-gān va sāder-konande-gān-e sanāye‘-e nassājī va pūshāk-e Īrān)の書記を務めていたことから、同組合の加盟社を中心として業界内に広範なネットワークを有していた。

- すべてのアパレル関係事業者は営業許可を取るためにこの組合に加盟する必要があるため、残り二者と一部名簿が重複している。同組合は零細業者を含む2万の事業者を擁し、国内でも最大級の同業者組合である。ただし規模別の企業数は公表されていない。(2024年10月14日閲覧)

- 1981年に設立された民間の非営利事業者団体。2018年9月時点で約150の会員企業を擁した(注1も参照)。

- たとえばイラン統計センターの年鑑では「就労者数10〜49人」の民間アパレル製造企業は1390(2011/12)年から1394(2015/16)年まで102から69へと減少を続けていたが、1395(2016/17)年に突如として621へと10倍近く増加した。集計方法の変更などによるものと考えられるものの、前年との乖離が甚だしいためこの時期の標本調査には大きな障害となった。

- 協同事業組合は7名から設立が可能(協同事業組合法第6条)で組合の目的や事業内容などを明記した規約(asās-nāme)を作成し登記を行う。「雇用創出のための自助組織」(協同事業組合法[qānūn-e bakhsh-e ta‘āvonī-ye eqtesād-e Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Īrān]第1条)として位置づけられている協同事業組合は、行政からの営業支援がなされるという点で、イランの不安定な経営環境に左右されずに家族や地域住民を単位とした小共同体がなしうるもっともリスクの低い事業形態であると考えられる。

- アンケートの回答選択肢からは、事前調査に鑑み上記7形態のうち現実的にアパレル製造企業によって採用されることがないと判断した形態は省いた。一方「株式会社」のなかには「公開(sahāmī-ye ‘āmm)」と「非公開(sahāmī-ye khāss)」とが含まれ、この調査では重要な点であるため選択肢では分けている。選択肢にある「政府系(doulatī)」とは、国有ないし公有(政府系の非営利財団傘下)企業を指す。その多くは1979年の革命時に接収された元民間企業であったが2000年代以降は再民営化されつつある。規模の大きな企業は公営が維持されており、またその経営実態は民営と公営とのグレーゾーンに位置する場合もあるので扱いに注意が必要である。公式統計上は1397(2018/19)年時点でこの調査で対象とした規模の企業には政府系はゼロと報告されているが、前述のように統計数字のタイムラグがあることに鑑み、選択肢とした。

- 2010年に同じくテヘランで行われたアパレル製造企業に対するアンケート調査では非公開株式会社と答えた企業が70%、有限責任会社と答えた企業が9%であった(Iwasaki 2010, 3)。

- 選択肢には「法人化していない」がなかったが、企業主自らが明記した事例が2つあった。またアンケート回収に際し実施機関の調査員がすべての協力企業を訪問して記入上の質問に答えているため、無回答の24企業は個人事業主であることが分かっている。

- イランでは、生産系・流通系・サービス系を含む国内のすべての商工業事業者が政府から営業許可証(parvāne-ye kasb)をとるために「同業者組合(ettehādīye-ye senfī)」へ加盟することが義務付けられている(岩﨑 2019)。2017年時点で、全国でおよそ8300の同業者組合が結成され(前出のテヘラン・アパレル業者組合もその一つ)、その下におおよそ300万の事業者(事業所)が操業している。同組合によれば、このうち220万ほどの事業者(事業所)は公式に営業許可を取得しているが、残りは無許可である。したがって商法に基づく「会社」登記をしている事業所と、法人化していないものの営業許可を得ている個人事業主との総計は220万を上回らないと考えられる(ただし統計の不備によってその詳細な数量的実態は不明である)。

- G法律事務所(2018年10月1日)からの筆者による聞き取り。( )内は筆者による趣意の補足。

- イラン企業に実質的な同族志向が強くないことの傍証として、前述の2010年のアンケート調査では、人材登用の基準について「経験」や「教育水準」を重視する企業がマジョリティを占め、親戚などの縁故採用は限られる傾向が見て取れたことも付け加えておきたい(Iwasaki 2010, 8)。

- ちなみに回答選択肢にある「投資家(sarmāye-gozār)」は現代ペルシア語ではこうした個人スポンサーに比較して巨額の投資を行う法人などを想起させるため、アンケート調査では回答者がゼロであった可能性がある。当初からよりきめ細かい選択肢を用意できなかったことが反省点である。

- アパレル製造に限らず、金融機関から融資をうけて事業を維持しているイランの中小零細企業は全体の4分の1に過ぎないという報告もある(岩﨑・ジャヴァ―ヘルダシュティー 2021)。

- 岩﨑・ジャヴァーヘルダシュティー(2021)や岩﨑(2024)などを参照。

- 図7で「会社を誰かに譲る可能性がある」と答えた9社のうち、企業主自身の子ども、もしくは親族に譲ることを考えているのは6社あり、仮に誰かに会社を継承させる場合には近しい身内を選択する傾向があることは窺える。

- 第759条では「もしシェルキャットの管理・運営が複数のシャリークたちの義務とされており、かつ各々が独立に行動することを許されている場合には、その者たちはいずれも単独で管理・運営に必要な行為を行うことができる」と定めている。

- イランの現行民法におけるシェルキャットに関する規定は第571条から第606条までの36カ条だが、このうち第589条以下はすべてシェルキャットの財産の分割に関わる規定である。

別表1 アンケート質問一覧(原文はペルシア語)

(出所)筆者作成

この著者の記事

- 2024.10.29 (火曜) [IDEスクエア] 論考:「シャリーク」考──イラン企業における資金調達と経営

- 2024.02.06 (火曜) [IDEスクエア] (アジアトイレ紀行)第7回 イラン――洗え、洗え、の爽やかトイレ

- 2021.07.30 (金曜) [IDEスクエア] 論考:イラン企業の実像――「非発展型」ファミリービジネスへのアプローチ