ライブラリアン・コラム

わざわざ行きたい中国書専門店

PDF版ダウンロードページ:https://hdl.handle.net/2344/0002001689

澤田 裕子

2024年12月

台湾で人文とアート関係の専門書店としてスタートした誠品書店の海外一号店が2019年9月に日本橋にオープンし、中国書専門店はより身近になった。しかし流通網が発達し、発売と同時にネットで入手できるようになり、中国書に限らず書店の減少が続いている。2022年には、書店に足を運んでもらうため、書店、取次、出版社による読書推進活動「BOOK MEETS NEXT」がスタートした。他方、和氣正幸著『改訂新版 東京 わざわざ行きたい街の本屋さん』(G.B.、2024年)が東京堂書店の週間ベストセラー上位にランキングするなど、個性あふれる独立系書店への注目度は高まっている。

近年、中国書を専門とする、小さいながらも独自のこだわりを持った書店が登場し、コミュニティの文化活動の中心となっている。ここでは都内の単向街(タンコウガイ)書店と花樣年華(カヨウネンカ)書店について紹介したい。なお、本稿の中国書とは、刊行地を問わず簡体字、繁体字で書かれた図書を指す。

銀座の単向街書店

中国北京に本店のある独立系書店、単向街書店の海外一号店が2023年8月に銀座にオープンした(英語名はOne Way Street Tokyo)。中国の作家、許知遠氏らが起こした単向街書店は、直営店舗8軒を中国国内に展開している。銀座店入口には新刊書とおすすめ図書のラックがあり、1階の書棚にはアジアの文学、生活と文化、思想をテーマとした中国語、日本語、韓国語、英語の図書が並べられている(写真1)。日本語以外の図書は中国の本店で選書され、1カ月に一回程度日本に送られてくる。顧客からリクエストがあれば本店に発注するなどの対応も可能だそうだ。中国書の大半は簡体字で書かれた書籍だが、香港や台湾で刊行された繁体字の書籍も扱っている。一方、日本語は顧客のリクエストも取り入れて、日本法人代表の松本綾氏が選書しているとのこと。学術書や研究書もあるが、一般のニーズに合ったアジア文学の翻訳書や歴史関連の図書が多い。

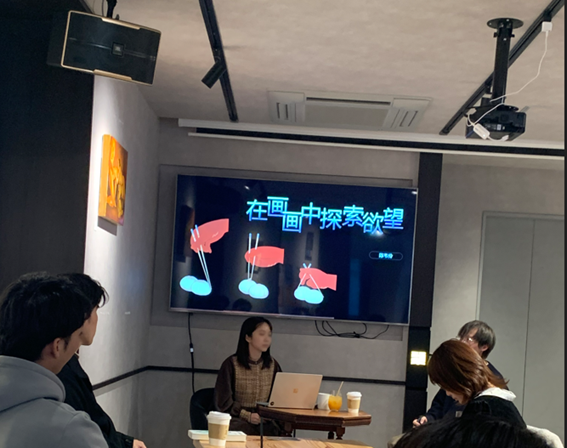

2階はカフェスペース兼展示・イベントスペースになっている。ウェブサイトにイベントスケジュールが掲載されており、直近から2023年8月まで遡って見ることができる。定番はAsian Talkと題した講演会シリーズで、そのほか読書会、上映会、レコードバー、お絵描き教室、演奏会、ギャラリートークなど、幅広い分野から講師を招き、様々な層を対象にイベントが開催されている。中国の画家、陳韋伶氏の個展「欲の華」のギャラリートークに筆者も参加してきた(写真2)。

陳氏は1993年生まれ、2016年に広州美術学院を卒業後、会社勤めをしながら絵を描いているとのこと。性の探求をテーマとした刺激的な画風だが、背景には中国の女性が求められてきた伝統的な社会的役割への疑問がある。陳氏は、幼い頃からいい子でいるようにとのプレッシャーを感じてきたと語った。中国は男女平等が進んでいる印象だったが、社会慣習に残る格差や差別は根強いのかもしれない。中澤穣著『中国共産党vsフェミニズム』(筑摩書房、2024年)は、2018年から2023年までの中国の女権主義(フェミニズム)に関する動きをまとめている。現地での取材を通して、女性が声を上げることの難しさを浮き彫りにしているが、若い世代の考え方が変化していることは明らかなようだ。トーク終了後も展覧会を目的とした多くの人々が集い、陳氏やイベント企画者に話しかけたり、互いに交流したりしていた。

市ヶ谷の花樣年華書店

2024年9月、香港に関する書籍や雑貨を販売する共同書店、花樣年華書店が市ヶ谷にオープンした。店主のユエン・サムソン氏の本業は別にあり、週末を中心に不定期に営業している。香港書房、香港漫画店などの書店、MOMOZAZAといった雑貨ブランドが壁一面の書棚をシェアし、それぞれに棚をつくっている(写真3)。香港書房は、サムソン氏の知人が、神保町の共同書店、PASSAGE by ALL REVIEWSの棚に香港の書籍を置いたのがはじまりだ。最近は、サムソン氏が半年に一度香港に買い付けに出かけ、香港書房の棚を維持しているそうだ。書棚に並ぶのは香港の映画、建築や食文化に関する書籍、絵本が中心で、見て楽しめる書籍を仕入れている。香港漫画店は、日本では入手が難しい香港コミックを専門に扱うウェブショップだ。棚には香港刊行の漫画のほか、日本人作家による香港の建物や歴史に関する同人誌も置いてあり、気軽に手に取ることができる。

書店の赤い壁は1960年代香港をイメージしており、店名はウォン・カーワイ監督の映画から付けられた。香港アーカイブスと名付けたコーナーを設け、映画をはじめとする香港文化に関する書籍を自由に閲覧できるようにしている。サムソン氏のおすすめ図書もテーブルに展示されている(写真4)。

書店が入っているVictoria 1842ビルの1階・2階はカフェ、3階はレンタル可能なイベントスペースである。イベントスペースでは、Cafe Victoria 1842のプロデューサー、香港冰室主催の「広東語・日本語語言交換会(言語交流会)」が毎月開催されている。先日は、飯田真紀著『広東語の世界:香港、華南が育んだグローバル中国語』(中央公論社、2024年)の読書会が企画され、筆者も参加してきた(写真5)。

読書会の主催者は香港在住経験のある出版関係者で、著者の飯田氏とも交流がある。ゲストとして参加した花樣年華書店および香港書房の店主、サムソン氏は香港生まれの香港人だが、高校卒業後にアメリカ、カナダに移住し、1999年に来日した。香港には1980年代以降住んだことがないという。読書会では、広東語の言文不一致、熟語やスラング、英語や北京語との共存、さらにはマイナーな標準中国語であることなど、サムソン氏から話題が提供された。香港映画やドラマの場面をスクリーンに映して、実際に話されている広東語と字幕の標準中国語の違いを比べるなど、わかりやすい解説によって理解が深まった。仕事や留学で香港や大陸に長期滞在した広東語上級者も多数参加していて、当時の香港の様子や具体的な経験が聞けて興味深かった。読書会終了後も香港映画に関心を持つ参加者同士のおしゃべりや香港に関する情報交換が続いて盛況だった。

本と人、人と人をつなげる

2024年3月、経済産業省は「書店振興プロジェクトチーム」を立ち上げた。10月に公表された「関係者から指摘された書店活性化のための課題(案)」には、書店は従来、多様なコンテンツに触れることができる場として地域に親しまれ、創造性を育む文化創造基盤として機能してきたとある。ここで紹介した単向街書店や花樣年華書店は、アジアや香港に特化したコンテンツとネットワークが強みである。筆者が垣間見たのは彼らの活動のほんの一部であるが、書店を介して本と人、人と人をつなげる独自のコミュニティが存在することが、わざわざ行く理由の一つになっている。

参考文献

- 月刊『創』編集部編『街の書店が消えてゆく』(創出版、2024年)

- 石橋毅史著『本屋がアジアをつなぐ : 自由を支える者たち』(ころから、2019年)

写真の出典

- すべて筆者撮影

著者プロフィール

澤田裕子(さわだゆうこ) アジア経済研究所学術情報センター図書館情報課主幹。担当は中華圏。著作に「楼上からみる香港──古書店の変遷」 (特集 アジアの古本屋) 『アジ研ワールド・トレンド』2016年第247号pp.10-11、「第4章 中国──世界水準と「中国の特色」──」(佐藤幸人編『東アジアの人文・社会科学における研究評価──制度とその変化──』アジア経済研究所、2020年)、「中国のオープンアクセス出版に関する報告書」(国立国会図書館『カレントアウェアネス-E』No.456 2023.05.18)など。