IDEスクエア

論考

イラン核交渉の停滞と「強制された」12日間戦争――イランの視点からの一考察

Unveiling the "Imposed" 12-day War: Iran's Perspective on Collapsed Nuclear Negotiations

PDF版ダウンロードページ:https://hdl.handle.net/2344/0002001490

2025年8月

(23,027字)

イラン核交渉における歴史的転換点としての12日間戦争

現地時間2025年6月13日未明、イランとイスラエルという中東の大国同士の軍事衝突は、イスラエルの先制攻撃によって始まり、その後、昼夜を問わない両国間の攻撃の応酬へと発展した。軍事衝突がエスカレートするなかで、同22日には米軍が、イスラエルの要請に基づきイランの核関連施設3カ所を空爆した1。これに対し、イランが24日にカタールの米軍基地へ反撃したため2、一時は中東全域を巻き込んだ紛争へと発展することも危惧された。しかしイランは、外交ルートを通じて攻撃実施を事前に通報するなど(NHK、2025年6月24日)、死傷者の発生や事態のさらなるエスカレートを避けるべく、慎重に報復を行った。その後、イランとイスラエルは、米トランプ政権が提示した停戦案に速やかに合意し、翌25日の停戦発効以来、現在に至るまで停戦を維持している。

イランとイスラエルは、2024年4月と同年10月にも短期的かつ限定的な攻撃の応酬を行ったが、今回の戦争の激しさはその比ではない。2024年4月1日のイスラエルの在シリア・イラン大使館領事部への空爆による革命防衛隊の将校・士官計7人の殺害に対し(BBC, 2 April 2024)、イランの弾道ミサイルと無人機を用いた報復攻撃(同月14日)によるイスラエル側の人的被害は重症者1人、軽症者数名にとどまった(Aljazeera, 2 October 2024)3。また、イスラエルによるハマスとヒズボラの指導者殺害に対する報復として、イランが同年10月1日に実施したミサイル攻撃では、男性1人が死亡した(Reuters, 2 October 2024)4。両国とも攻撃対象を限定し、紛争のエスカレーションを避けるよう細心の注意を払いつつ行動していたといえる。

しかし、今回の12日間戦争では、両国とも国際人道法で攻撃が禁止されている民間人や住宅地、病院、エネルギー関連施設等への攻撃を繰り返し、深刻な人的・物理的損害を発生させた。公式発表によると、イラン側は死者1100人、負傷者約5600人(ʻAṣr-e Īrān, 7 July 2025)、イスラエル側は死者31人、負傷者3508人(イスラエル軍発表)とされている。

なお本戦争は、その交戦期間から「12日間戦争」と呼ばれることが一般的だが、イラン政府は、イラクによる一方的な侵略で始まったイラン・イラク戦争(1980~88年)と同様に、今回の戦争も敵国(イスラエル)による一方的な侵略によって始まったことを強調するため、「強制された」12日間戦争と表現している。これは、自国の自衛権行使の正当性を国内外に示す意図がある。

この戦争は、イラン核問題の平和的解決に向けた交渉当事者の外交努力を根底から否定するとともに、欧米諸国や国際原子力機関(IAEA)に対するイランの不信感を増幅させた結果、今後の交渉の進展をいっそう困難にした。そこで、イラン核交渉と12日間戦争の関係性について、以下3つの疑問が浮かぶ。第1に、なぜ外交交渉は停滞し、戦争に至ったのか。イランと米国は今年4月以降核問題の解決に向けて協議を続けてきたが、なぜこうした精力的な外交努力が失敗に終わり、なぜイスラエルは先制攻撃を行ったのか。第2に、イランは停戦後も核開発継続の立場を堅持しているが、同国はイスラエルの攻撃に対してどのように対処したのか。第3に、今回の戦争は、今後の核交渉の進展にいかなる影響を与えるのか。現時点では核関連施設の損害を含め、同戦争が政治、経済、安全保障に与えた影響は十分に明らかになっていない。また、今回の戦争に関するこれまでの日本語の論考は、欧米諸国やイスラエル側からの考察が中心であった。そこで本稿では、これらの問いについて、現在入手可能な情報を基に、主にイランの立場から暫定的な分析を試みる。

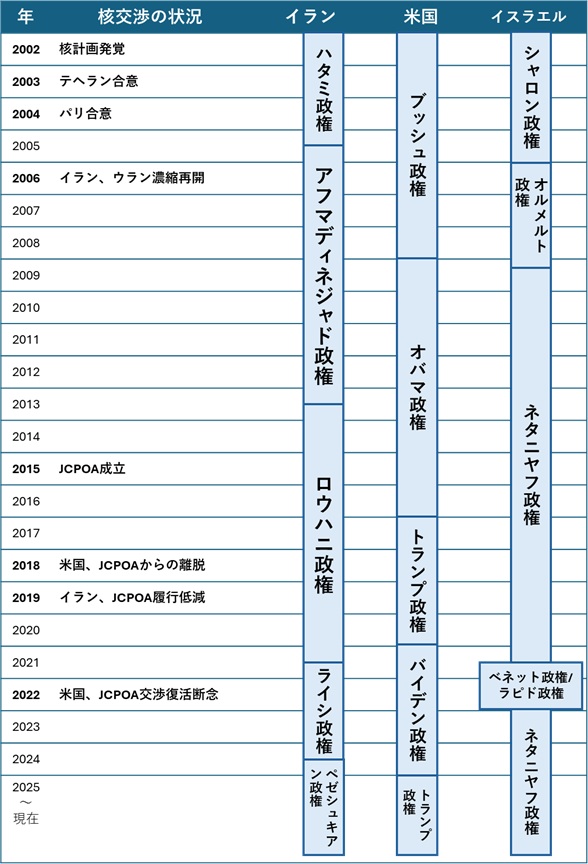

外交努力の破綻と軍事衝突への発展

第2次トランプ政権の発足に伴い、イランと米国は本年4月以降、核問題の外交的解決に向けて間接協議を続けてきた。両国は、表面上は相手側の交渉姿勢を厳しく批判しながらも、水面下では交渉妥結に向けて、互いに妥協点を見出す努力を続けてきた(Iran International, 17 April 2025; BBC, 1 June 2025)5。しかしそうした状況下で、イスラエルはトランプ大統領の反対を押し切る形で、単独での対イラン攻撃に踏み切った。以下本節では、まずこれまでのイラン核交渉の経緯を整理し、次に交渉をめぐるイラン、米国、イスラエルという3つのアクターの立場を明らかにする(図1参照、後掲)。そのうえで、イスラエルが先制攻撃に踏み切った要因として、イランと米国の拙速な交渉戦術が、イスラエルに攻撃の口実を与えた可能性を指摘する。

(1)イラン核交渉の経緯

イラン核問題は、2002年8月に亡命中の反体制派組織6がイランの秘密裏の核開発計画を暴露したことに端を発する。具体的には、イランが核不拡散条約(NPT)の締約国としてIAEAと包括的保障措置協定7を締結していたにもかかわらず、未申告の核関連施設(ナタンズ濃縮施設とアラク重水炉)を建設し、核開発を進めていたことが明らかになった。核開発計画がIAEAの査察の枠外で秘密裏に進められていたため、核兵器開発の疑惑を持たれるようになった(有江 2018;中村 2007)。

イランは、核開発計画の発覚当初、欧州諸国(英、仏、独)との外交交渉によって、本件の解決を図った。両者は、テヘラン合意(2003年10月)とパリ合意(2004年11月)を締結し、欧州諸国がNPTに基づくイランの核開発の権利を認める見返りに、イランが追加議定書8に署名し、ウラン濃縮を自主的に停止することに合意した(松永 2006)。

しかし、その後のイランのIAEAに対する非協力的な姿勢に対し、国際社会は核兵器開発の疑惑を深めた。そこで米国は2006年1月に、イラン核問題を国連安全保障理事会(安保理)に付託するIAEA理事会決議の発出を主導した。これに対し、対米強硬路線を掲げるアフマディネジャド政権(2005~2013年)は激しく反発し、同年2月に追加議定書の履行停止やウラン濃縮活動の再開といった強硬策に出た(松永 2006)。これを受けて米国は、安保理制裁9や独自制裁(原油の輸入禁止や外国金融機関との取引禁止)によって、イランへの経済的圧力を強めた(有江 2018;立山 2007;中村2007)。その後、米国の提案に基づき、安保理常任理事国(米、英、仏、中、露)にドイツを加えた「P5+1」とイランとの間で交渉が継続されたものの、具体的な進展はなかった(山崎 2010)。

その後、国際社会の経済・金融制裁によってイラン経済が混迷を極めるなか、穏健派のロウハニ政権(2013~2021年)が発足し、イラン核交渉は転機を迎えた。同政権は、制裁緩和による国内経済の立て直しを優先し、欧米諸国との対話を追求する国際協調路線を採用した。これにより対話の機運が高まり、イランとP5+1は13回の交渉を経て、2015年11月に、原子力の平和利用を認めつつも核開発能力を厳しく制限する包括的共同作業計画(JCPOA)に合意した(有江 2018;中村 2007)10。

しかし、2018年に第1次トランプ政権(2017~2021年)が合意から一方的に離脱したために、JCPOAはわずか5年弱で崩壊した。イランへの「最大限の圧力」政策を掲げる同政権は、この合意がイランの核兵器獲得を阻止するうえでは不十分だと主張して、独自制裁の再開・強化によって経済的圧力をかけつつ、より包括的かつ厳格な新たな合意の締結を目指した。

これに対しイランは、米国の一方的離脱と経済的圧力に厳しく反発した。ロウハニ政権は翌2019年5月以降、JCPOAの履行を段階的に停止させ(中村 2019)、2021年4月には60%濃縮ウラン11の製造を開始するなど(ISNA, 14 April 2021)、より強硬な措置をとった。同時に、イランはペルシャ湾を航行する船舶への攻撃などによって、中東地域の軍事的緊張を高めていった(小野沢 2020)12。

JCPOAの崩壊後に成立したバイデン政権(2021~2025年)は、再び外交交渉による事態の打開を図った。同政権は、「イランの厳格な合意遵守を条件に、米国も核合意に復帰する(compliance for compliance)」と表明し(国務省;Singh 2021)、JCPOAの再建を目指してイランとの交渉を再開した。しかしイランが、米国が再度一方的に離脱することを強く警戒したため、交渉は暗礁に乗り上げた。その結果、2022年10月以降交渉は事実上棚上げされ(『日本経済新聞』2023年8月14日)、同年12月にはバイデン大統領がJCPOAは「死んだ」と述べ、交渉継続を断念した(Axios, 13 June 2025)。

第2次トランプ政権は、就任直後の本年2月に「最大限の圧力」政策の復活を宣言し、3月には軍事的・経済的圧力をかけつつ、2カ月以内に新たな合意を締結するようイランに迫った(『毎日新聞』2025年2月5日;時事通信、2025年3月20日)。

イランは当初、トランプ大統領の軍事的圧力下での再交渉提案を「欺瞞的」とみなし、応じない姿勢だった(Javān, 12 March 2025)。しかし、2024年8月のペゼシュキアン大統領就任以降も国内経済の悪化が続き、トランプ大統領の「最大限の圧力」政策に抵抗し続けることは困難だった。同政権が同年末に実施した為替制度改革は奏功せず、今年3月26日には1米ドル103万リアル(市場レート)と過去最低を記録した(ロイター、2025年3月26日)。これは、ペゼシュキアン政権発足後わずか8カ月弱で、通貨価値が約43%下落したことを意味する。こうした経済状況のいっそうの深刻化を受け、イランは3月27日に仲介国オマーンを通じて間接協議に応じると回答した(ロイター、2025年3月28日)。

また、イランは同時期、交渉のレバレッジを確保するため、60%の高濃縮ウランの備蓄量をわずか3カ月間で約1.5倍(2025年2月末時点の274.8kgから同年5月末時点の408.6kgまで)にまで急増させるという策に出た(IAEA GOV/2025/8, IAEA GOV/2025/24)。

その後イランと米国は、バドル・オマーン外相の仲介の下、4月12日以降5回にわたって間接協議を実施した。しかし両国は、5度の協議を経てもなお、相互不信を払拭できず、自らの原則的な立場に固執した。その結果、交渉は停滞した。

個々の協議内容は不明だが、協議前後の当事者の発言から、両者はウラン濃縮の程度、高濃縮ウランの備蓄、ミサイルや兵器化関連技術(起爆装置など)の規制などをめぐる立場の相違を埋められなかったと推察される(CNN、2025年4月16日;Iran International, 17 April 2025)。なかでも主要な争点であったのは、ウラン濃縮の継続を認めるか否かである。トランプ政権は、イランの核開発能力の排除を目指し、「イラン国内での濃縮を一切認めない」と主張し続けた(Aljazeera, 15 April 2025)。一方イランは、「JCPOAと同水準(3.67%)まで濃縮度を引き下げるものの、原子力の平和利用の権利は放棄しない」として、JCPOAと同様の合意を主張した。両国は、互いにこれをレッドラインとして譲らず、議論は平行線をたどった。

また、合意形式をめぐっても、両者の隔たりは大きかった。イランは2カ月以内の最終合意は困難だと主張し13、JCPOAと同様に、暫定合意と信頼構築を経て最終合意に至る段階的アプローチを提案した。これに対し米国は、期限内の最終合意締結に固執し続けた(TBS、2025年4月25日)。

二国間交渉が停滞するなか、米国はIAEAを利用した国際的圧力の強化という、次の一手に出た。IAEAは5月30日に定期報告書を発表し、イランが(外交交渉のレバレッジとして)高濃縮ウランの備蓄を急増させていることへの「深刻な懸念」を表明した(IAEA GOV/2025/24)。これを受け米国は、JCPOA当事国である英仏独とともに対イラン非難決議案をIAEA理事会に提出し、6月12日に賛成多数で採択させた(IAEA GOV/2025/38)。イランはこれをIAEAの政治利用だと厳しく反発し(NHK、2025年6月12日)、対抗措置として、新たな濃縮施設の設置やフォルドゥ濃縮施設の能力向上(第1世代の遠心分離機をより高性能な第6世代に置き換える)といった策を即座に打ち出した(IRNA, 12 June 2025)。

イスラエルは、こうしたイランによる急速な核開発能力増強の動きを「明白かつ現在進行形の危機」と捉えて一気に危機感を募らせ、最終的に「自衛のための措置」として先制攻撃に踏み切った(『朝日新聞』2025年6月13日;中溝 2025)。なお、イスラエルは攻撃に際して米国に最大限配慮し、トランプ大統領が交渉期限を設定した日から61日目に当たる6月13日に、米国に事前通報したうえで攻撃を実施した(ロイター、2025年6月14日)。この先制攻撃を受け、6月16日に予定されていた第6回間接協議は頓挫した(BBC、2025年6月19日)。

(2)イランの立場

イランは、自国の核開発が純粋に平和目的であり、自国のエネルギー産業や医療部門のニーズに応えるために、国内でのウラン濃縮が不可欠だと主張し続けてきた(イラン外務省)。実際に、イランはエネルギー大国にもかかわらず、人口増加に伴って増大する電力需要を満たすだけの発電能力を有しておらず、頻繁に計画停電を実施せざるをえない状況にある14。

しかし、こうしたイランの主張に対する国際社会の理解は得られておらず、民生用核開発を隠れ蓑にして核兵器開発を進めているのではないか、との懸念を持たれている。具体的には、①(輸入核燃料による代替調達ではなく)国内でのウラン濃縮の実施に固執していることや、②核計画開始以来、原発などの発電インフラよりも濃縮施設の建設・機能強化を優先してきたこと(松永 2006)に加え、③民生利用に必要な水準を大きく上回る高濃縮ウランの製造能力を獲得・強化し、その備蓄量を急増させていることなどが、こうした懸念を深める要因となっている。

しかし、長年にわたる厳しい制裁を科されながらも、イランが核開発計画の推進に固執するのはなぜなのか。これには、地域大国としての国威発揚(立山 2007)や、国家の独立やアイデンティティの象徴(Guardian, 23 June 2025; Iran Nuances, 29 May 2025)に加えて、外交・安全保障政策上の戦略的意義があると指摘されてきた。

イランは、核開発を非対称戦における抑止戦略のひとつとして位置づけている(立山 2007)。イランは、実存的脅威である米国・イスラエルとの間の歴然たる軍事力の差を安全保障上の脆弱性と捉え、非対称戦によって抑止力・防衛力の強化を図ることを、自らの安全保障ドクトリンの主軸に据えている(Bahgat and Ehteshami 2021)。この観点から、核開発をめぐっては、核兵器の製造・貯蔵・使用を禁じたハメネイ最高指導者のファトワー(宗教令)を根拠として核兵器開発を否定しつつも、同時に、核兵器を短期間で製造しうる潜在的能力のみを保持することで抑止力を獲得し、外交交渉上のツールとする核ヘッジング(nuclear hedging)戦略を採用してきた(有江 2015;Bown and Moran 2015)。この戦略は、自国が核兵器獲得の瀬戸際にあると誇示することで相手国の脅威認識を高めると同時に、核武装の可能性を示唆することで相手国の攻撃を抑止するものである。すなわち、従来イランが濃縮能力と備蓄量の増強を進めてきた背景には、核開発の進展をアピールすることで、核交渉において欧米諸国から譲歩を引き出すためのレバレッジを獲得するとともに、敵国(米国、イスラエル)の軍事攻撃を抑止するねらいがあると考えられる。

しかし、この戦略は中東地域の緊張を高め、敵国による先制攻撃というエスカレーションを招きかねない。とりわけイスラエルには、イラク(1981年)とシリア(2007年)の原子炉に対して空爆を実施した先例がある。そこでイランは、こうした安全保障のジレンマを回避するため、以下2つの方法で抑止力を補完している。第1に、代理勢力への支援である。イランは前方抑止(forward deterrence)として、イスラエル周辺国のイスラーム主義武装勢力(レバノンのヒズボラなど)への経済的・軍事的支援を提供することで、イスラエルからの攻撃発生時に反撃のための体制立て直しに必要な地理的・時間的猶予(戦略的縦深性[strategic depth])を確保しつつ、イスラエルに軍事的圧力をかけている(青木 2024)。第2に、ミサイル防衛力強化である。イランは、弾道ミサイル開発によって自国の攻撃力と防衛力を強化し、抑止力を高めてきた(Bahgat and Ehteshami 2021)。

このように核開発はイランにとって、代理勢力への支援、ミサイル開発と並んで自国の抑止力を構成する3本柱のひとつであり、安全保障政策上不可欠な要素である(International Institute for Strategic Studies 2024)。しかし後述のとおり、今回のイスラエルの先制攻撃は、核ヘッジング戦略が代理勢力の前方抑止とミサイル防衛なくして、単体では有効に機能しないことを露呈させた。

(3)米国の立場

米国とイスラエルは、「イランの核兵器獲得の阻止」を共通の課題として認識しているものの、安全保障上の脅威認識の相違から、政策目標とその実現手段に違いがみられる。この立場のズレは、イラン核交渉の過程のなかでいっそう鮮明化してきた。まず以下では、①核兵器獲得阻止と、②ウラン濃縮活動の継続の可否に関する米国の立場を整理する。そのうえで、次項(4)でイスラエルの立場を整理する。

米国にとって、イランは安全保障上の切迫した脅威ではない。しかし、同盟国イスラエルの安全保障の確保と中東地域の安定のため、イランの核兵器獲得を阻止する立場を堅持してきた( VOA, 18 December 2024)。例えばオバマ大統領は、イランの核兵器取得を認めず、その目標達成のために軍事オプションも含むあらゆる選択肢を検討し続けてきた(ホワイトハウス、2015年8月5日)。トランプ大統領は2011年時点からイランの核兵器獲得阻止の立場を表明し(ホワイトハウス、2025年6月17日)、JCPOA離脱とより包括的な合意がその目標達成に不可欠だと主張してきた(ホワイトハウス、2018年5月8日)。同様にバイデン政権も、こうした従来の立場を踏襲していると明言していた(国務省)。

そのうえで米国は、イランの核兵器獲得阻止という目標を達成するために、中東地域への介入を通じて、イランとイスラエルの双方に自制を促してきた。米国は、中東における軍事的プレゼンスを維持することで、イスラエルの安全を保障し、同国に対イラン攻撃の口実を与えないようにしてきた。同時に、米国はイランに対し、代理勢力を通じた周辺国への介入や影響力行使を一定程度容認することで、イランが核兵器獲得に傾くような事態を防ごうとしてきた(Kuperwasser 2015)。

しかしながら、米国の歴代政権は、原則としてイランの原子力の平和利用を許容しつつも、イラン国内でのウラン濃縮活動の継続を容認するか否かをめぐっては、共和党政権と民主党政権の間で立場に相違があった。

イランの封じ込め(containment)を重視する共和党政権は、ウラン濃縮活動が核兵器獲得に繋がりかねないとして、イランに濃縮活動の停止を求めてきた。実際に、ブッシュ政権(2001~2009年)は、イランのウラン濃縮活動の停止を中心的な政策課題と位置づけ(ネグロポンテ国務副長官)、制裁によって圧力をかけつつ、関係国や国連と連携した外交的解決を模索した(ライス国務長官)。同政権は、P5+1という枠組みに交渉当事者として参加し、濃縮活動停止に対するより広範な見返り(代替核燃料の供与、軽水炉の新設、世界貿易機関[WTO]加入支援など)を提示することで(松永 2006)、イランの政策転換を迫った。また、トランプ大統領はJCPOA離脱の際に、同合意がイランにウラン濃縮の継続を認めたために、短期間のうちに核兵器獲得が可能となったと主張した(ホワイトハウス、2018年5月8日)。第2次トランプ政権もこの立場を継承し、イランに濃縮活動停止を要求し、その見返りとして、輸入核燃料を用いた民生用の核計画の推進のための資金アクセス支援や制裁緩和(凍結資産の一部凍結解除)を提示した(ロイター、2025年4月24日;CNN, 26 June 2025)。

一方で、イランへの関与(engagement)を重視する民主党政権は、「原子力平和利用」を締約国の「奪いえない権利」と定めたNPT第4条の規定を尊重し、IAEAによる厳格な監視下でのイランの濃縮活動を容認する立場をとってきた。オバマ政権(2009~2017年)は、適切な誘因の提供と対話によってイランを核兵器獲得から遠ざける、というブッシュ前政権の方針を踏襲しつつも、IAEAの包括的な査察・検証を条件に、国内での民生用ウラン濃縮の継続を認める立場をとった(Kuperwasser 2015)。同政権は、「イランを含むいかなる国も、NPTに規定された締約国の責務を遵守するかぎり、平和的な原子力の利用の権利をもつべきだ」と主張し(ホワイトハウス、2009年6月4日)、JCPOA交渉を積極的に主導した。オバマ大統領はJCPOA締結後に、この合意が「最も包括的な査察・検証体制」を構築し、イランの核兵器獲得への道を完全に遮断しつつ、原子力の平和利用を認めた「非常に優れた合意」だと評価した(ホワイトハウス、2015年8月5日)。また、バイデン政権はJCPOAを支持し、イラン履行再開を条件にその復活を追求していた(国務省)。

このように、米国の歴代政権は外交交渉を通じて、イランの核兵器獲得阻止を目指してきた。しかし、イランとの関係のあり方をめぐる両党の原則的立場(封じ込め/関与)の相違から、イランによる原子力の平和利用を許容する範囲にも顕著な違いがあった。

(4)イスラエルの立場

イスラエルは、イランの核開発を「ユダヤ国家にとっての存亡の危機」と位置づけている。イスラエルは、核兵器獲得の阻止だけでは不十分であり、イランの核開発能力そのものが自国の存亡に関わる安全保障上の最大の脅威とみなし、あらゆる手段を用いてその能力の排除を目指してきた(Times of Israel, 23 July 2015)。さらにイスラエルは、イランが自発的に核開発計画を放棄することはないという前提に基づき、外交的・経済的・軍事的圧力によってイランに政策変更を強制することを政策目標としてきた(Kuperwasser 2015)。

例えば、シャロン首相は2005年に、イランの核兵器製造技術の獲得を懸念していると強調し(Aljazeera, 14 April 2005)、イランの核兵器獲得を決して容認せず、その阻止のためにあらゆる手段を講じるとの立場を示していた(Radio Free Europe, 1 December 2005)。こうした立場は、その後のオルメルト政権(2006~2009年)(イスラエル首相官邸)やネタニヤフ政権(2009~2021年、2022~現在)にも踏襲されていった(Policy Analysis Unit 2015)。

ネタニヤフ首相は2012年の国連総会演説で、イランの核開発を「祖国の存亡」に関わる問題としたうえで、「イランがいつ核兵器を獲得するかではなく、どの段階で同国の核兵器獲得を阻止できなくなるかが問題だ」と訴え、濃縮活動の停止を交渉のレッドラインとすべきだと主張した(Times of Israel, 27 September 2012)。同首相は、翌2013年の国連総会演説でも、濃縮の全面停止を含む核開発の完全な解体が「唯一の外交的解決」であるとし、イランが核開発を完全に放棄するまで制裁を継続するよう国際社会に訴えた(Times of Israel, 1 October 2013)。

このようにイランの核計画を実存的脅威と位置づけるイスラエルにとって、その継続を容認するJCPOAは到底受け入れられないものだった。ネタニヤフ首相は、JCPOAが「歴史的な誤り」であり、イランに核兵器獲得への道を開くものだとして、オバマ政権を厳しく批判した(Times of Israel, 14 July 2015)。一方で、同首相は、第一次トランプ政権の合意離脱を「歴史的な動き」と称賛し、全面的に支持した(Aljazeera, 9 May 2018)15。

また、イスラエルはイランの核開発の進展に呼応する形で、次第に軍事的脅しを対イラン圧力の手段として重視するようになった。実際に、シャロン首相は2005年、イラン核交渉の進展に不満を示しつつも、軍事攻撃の可能性を否定していた(Aljazeera, 14 April 2005)。また、オルメルト首相も2006年時点では、交渉による解決が望ましいとして(イスラエル首相官邸)、軍事攻撃には否定的な立場をとっていた。しかし、同首相は2008年に、「あらゆる選択肢を排除しない」と述べ、軍事攻撃の可能性を示唆するようになった(NBC News, 14 January 2008; Reuters, 14 January 2008)。

後継のネタニヤフ政権は、2009年の第2次政権発足以降、軍事攻撃のレトリックをより頻繁に用いるようになった。ネタニヤフ首相は2013年の国連総会演説で、本件の解決には「厳しい制裁と信憑性のある軍事的脅しの組み合わせ」が必要だと述べ(Times of Israel, 1 October 2013)、2023年の国連総会演説においても、同様の主張を繰り返した(Times of Israel, 22 September 2023)。

このようにイスラエルは、安全保障上の脅威であるイラン核開発の完全な解体を目指してきた。イスラエル自身は交渉には参加せず、交渉当事者に政治的・軍事的圧力をかけることで交渉の方向性を誘導し、自国の国益に合致する形での問題解決を図ってきた。

図1 イラン核開発関連年表

(5)イスラエルが先制攻撃に踏み切った要因

イスラエルは、2023年10月以降のイランとその代理勢力に対する軍事攻撃によって、イランの抑止力を大幅に弱体化させることに成功していた(International Institute for Strategic Studies 2024)。イスラエルは、ハマスが自国に対して仕掛けた「アクサーの大洪水」作戦16に対する報復として、自国周辺のイランの代理勢力(ハマス、ヒズボラ)の幹部を相次いで殺害し17、激しい攻撃によってこれら武装勢力に対して壊滅的な打撃を与えた。その結果イランは、自国への攻撃を防ぐための盾(前方抑止)として機能させていた代理勢力を、もはや利用できない状況に追い込まれた。また、イスラエルは、2024年4月・10月のイラン本土への空爆によって、イランのミサイル防空システムに大きな損害を与えた(Albright et al. 2024; Ganzeveld 2024)。イスラエルは、こうした状況をイラン核関連施設への絶好の攻撃機会と捉え、半年以上かけて入念に攻撃準備を進めていた(Iran International, 14 July 2025)。

このように攻撃の機会を虎視眈々とうかがっていたイスラエルは、トランプ政権の交渉再開に向けた動きを阻止しようとした。ネタニヤフ首相は本年4月にホワイトハウスを訪れ、トランプ大統領に交渉再開に反対の立場を伝えたうえで、イランの核武装阻止のため、共同での核施設への軍事攻撃を提案した。しかし、トランプ大統領の支持を得られず、イスラエルはひとまず外交交渉の進展を見守るしかなくなった(Times of Israel, 17 April 2025)。

しかし、最終的には、その後の米イラン間の間接協議における両国の交渉戦術が、意図せずイスラエルに攻撃の口実を与える結果となった。具体的には、以下の2つの要素がイスラエルにとって軍事攻撃を正当化しやすい状況を生み出したといえる。

第1に、トランプ政権が一方的に設定した交渉期限である。そもそも米国には、2カ月という具体的な交渉期限を設定することで、早期に外交成果を上げたい思惑があった。しかし、実際の交渉の進捗は、米国の想定よりも遅かった。そのためトランプ大統領は、「イランが意図的に交渉を遅延させている」と主張し(ロイター、2025年4月15日)18、「新たな合意に到達しない場合には、イランに核兵器を持たせないため、米国が先頭に立って攻撃せざるをえなくなる」と述べ、交渉の加速化を求めた(AFP、2025年4月26日)。しかしイランは、軍事攻撃の可能性を示唆しながら合意を迫る米国の交渉姿勢に不信感を抱き、「米国の交渉に対する真剣さや誠実さが見出せない」と批判した(Javān, 11 June 2025)。その結果、両者とも相手の交渉への真剣さに疑念を抱き続けたまま交渉は停滞を続け、米国が設定した期限を超過した。

この明確な交渉期限の設定は、交渉当事者の意思とは無関係に、期限超過を「交渉決裂」、ひいては「外交の限界」と一方的に解釈されうる状況を作り出した。実際にイスラエルは、トランプ大統領が交渉期間中の軍事攻撃の実施に反対していることをふまえ(『朝日新聞』2025年5月29日)、期限超過後に単独で攻撃を開始した。

第2に、イランが交渉材料として高濃縮ウランの備蓄を急拡大させたこと、そして米国がそれをIAEA理事会決議で非難したことである。これにより、イランの核開発に対する国際社会の危機感と非難が急速に高まった。上述のとおり、高濃縮ウランの備蓄拡大は、イランにとって交渉での優位性を確保し、自国の抑止力を高めるための従来どおりの措置だった。しかしイランは、核兵器獲得の瀬戸際を誇張する核ヘッジング戦略が、その有効性を支える他の抑止力(代理勢力による前方抑止とミサイル防空システム)が弱体化した状況下では、かえって危険な選択となりえるというリスクを適切に評価できていなかった。他方で、米国は、より強固な国際的な圧力によって間接協議でイランの譲歩を引き出したいとの思惑から、対イラン非難決議を主導した。しかし、この決議は同時に、イランの核開発能力の増強に対する国際社会の懸念をいっそう高め、危機感を煽り立てることにもつながった。

これら2つの措置によって、イスラエルの攻撃を阻止する口実として有効なカードが失われたことで、イスラエルの軍事攻撃に対する観衆費用(国際的な批判を受けるコスト)が相対的に低下し、先制攻撃に踏み切りやすい状況が作り出された。もちろんイスラエルによる先制攻撃の違法性は否定できないが、イランと米トランプ政権それぞれの拙速な対応が核交渉を頓挫させ、この戦禍を招いたともいえるだろう。

イスラエルの攻撃に対するイランの対応

(1)イスラエルの攻撃の概要

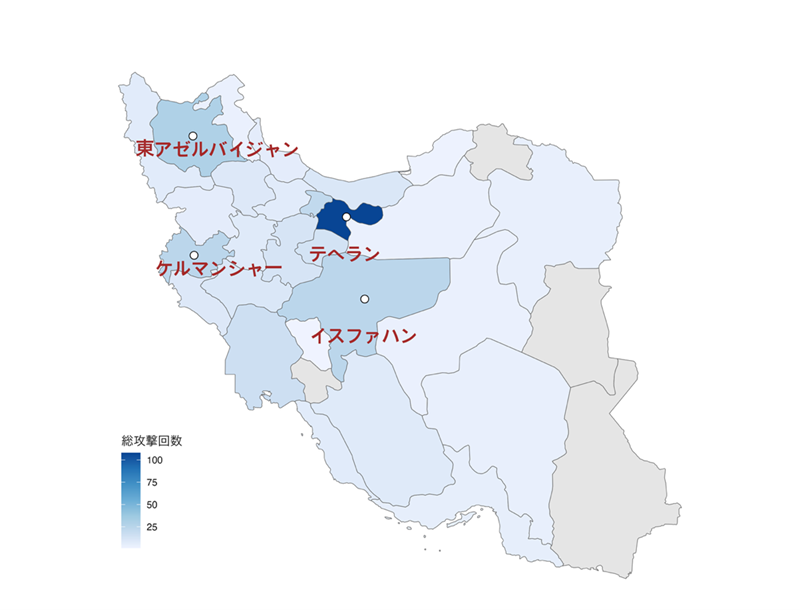

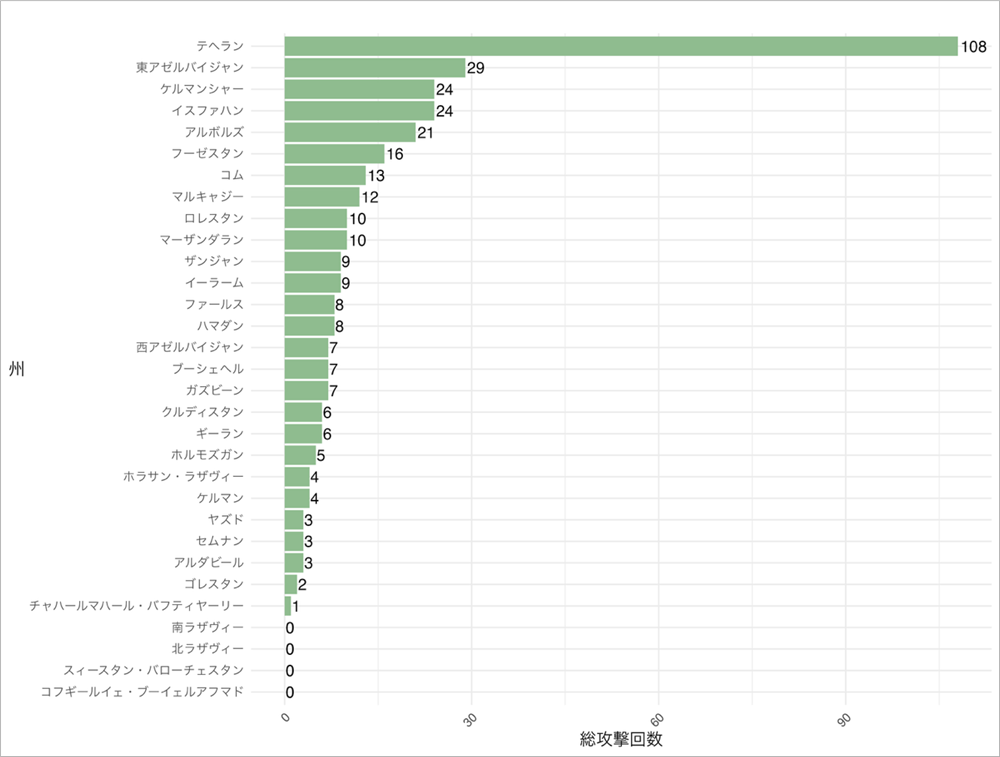

では、イスラエルの攻撃に対してイランはどう対応したのだろうか。イスラエル軍(IDF)は、「12日間の戦闘でイラン国内の900以上の目標を攻撃し、イランの核・ミサイル開発能力に甚大な被害を与えた」と主張している(Independent, 27 June 2025; Radio Farda, 28 June 2025)。現時点ではその攻撃の全貌を把握することは困難だが、米国の非営利団体である武装紛争位置事件データ(Armed Conflict Location and Event Data: ACLED)が収集したイベントデータを分析すると、攻撃がイラン全土に及んでおり、特に軍事・安全保障上の重要拠点が立地する州への攻撃回数が多かったことが確認できた(図2、図3)。

とりわけ、テヘラン州が突出して多く攻撃を受けた。同州は、イランの首都として、最高指導者府や国家安全保障最高評議会(SNSC)19、中央省庁などの政策決定機関が集中している。加えて、革命防衛隊総司令部やその傘下の部隊(陸軍、航空宇宙軍、被抑圧者動員機構等)の中央司令部といった軍・治安機関の中枢も立地する(Foundation for Defense of Democracies)。さらには、防衛イノベーション研究機構(Organization of Defensive Innovation and Research: SPND20)やテヘラン原子力研究センター(TNRC)といった核開発関連の研究施設も多数立地しており、イランにとって国家安全保障と核開発計画の両面から最も重要な州である。

次いで多くの攻撃を受けたのは、東アゼルバイジャン州とケルマンシャー州だった。いずれの州も、イスラエルを射程に収めるミサイル(Shahab 3など)を配備した革命防衛隊の弾道ミサイル発射基地(サイロ)と地下貯蔵庫を有する(Nonproliferation Policy Education Center; Reuters, 22 June 2025)。イランのミサイル基地は主に国土の西寄りに配置されているが、なかでも国境近くに位置する両州の基地は、ミサイル防衛の最前線を担っている。また、(ケルマンシャー州と同回数攻撃を受けた)イスファハン州は、ミサイル発射基地やミサイル製造工場(配備・生産されているミサイルは不明)に加え、核関連施設(ナタンズ濃縮施設とイスファハン核技術センター)を有し( Foundation for Defense of Democracies)、テヘラン州と並んで核開発の中心的な拠点となっている。

このように、イスラエルは今回の一連の攻撃において、イランの核開発能力の排除のみならず、ミサイル能力の排除と現在のイスラーム共和国体制の弱体化・崩壊も目指していた21。ここでは、イスラエルが特に重視したと考えられる核開発能力排除の観点から、①核関連施設への空爆、②核科学者の殺害、③体制上層部の殺害に注目する。これらの攻撃は、イランの核開発計画にどの程度の損害を与えたのか。また、米イスラエルの攻撃に、イランはどのように対処したのか。本節ではイランがこれらの攻撃に対し、核開発計画の推進という従来の政策方針を堅持し、国際社会に対していっそう強硬な姿勢をとるようになったと指摘する。

図2 12日間戦争中のイスラエルによる攻撃(州別総数)

図3 12日間戦争中のイスラエルによる攻撃(州別総数)

(2)核関連施設への攻撃

イスラエルは核関連施設への攻撃によって、イランの核開発能力の排除をねらった。同国は6月13日の先制攻撃以降、イランの主要な核関連施設であるナタンズ濃縮施設、フォルドゥ濃縮施設、イスファハン核技術センターに対し、繰り返し空爆を実施した(秋山 2025)。また、22日には、米国がイスラエルに押し切られた形で、これら3つの核関連施設に対して空爆を実施した。「真夜中の鉄槌」作戦と名付けられたこの攻撃では、フォルドゥ濃縮施設にB2ステルス戦略爆撃機7機から大型地中貫通弾(バンカーバスター)GBU-57を14発投下した。さらに、残る2施設に対して、ペルシャ湾に展開する潜水艦から巡航ミサイル(トマホーク)20発以上を発射した(ロイター、2025年6月23日)。

グロッシーIAEA事務局長は、米軍の攻撃によってナタンズ濃縮施設とイスファハン核技術センターが大きな損害を受けた可能性を指摘した(『産経新聞』2025年6月25日;Independent, 23 June 2025)22。一方で、フォルドゥ濃縮施設の損害の程度をめぐっては、引き続き情報が錯綜しており、国際社会の評価が分かれている。同施設は、堅牢な岩盤の地下深くに建設されており、先進的な遠心分離機の導入により、短期間で兵器転用可能な高濃縮ウランを製造する能力を有する(秋山 2025)。このため、米イスラエルにとって、「イランの核開発能力の排除」という作戦目標を達成するうえで最重要施設である。トランプ大統領は攻撃直後から、米軍の攻撃によって「完全かつ徹底的に破壊した」と主張している。これに対し、米国防総省国防情報局(DIA)は「せいぜい数カ月遅らせただけ」との初期評価を下していた(CNN, 25 June 2025)。しかしその後、米政府は同攻撃によってフォルドゥ濃縮施設の濃縮能力を最大2年程度後退させたと評価を修正し、作戦目標を達成したとみなしている(ロイター、2025年7月3日)。一方で、イランのアラグチ外相は、同施設が「深刻かつ甚大な被害」を受けたと認めつつも、イラン原子力機構(AEOI)が被害状況を調査中であると述べ(ロイター、2025年7月2日)、評価を留保している23。

このように、一連の攻撃による核施設の損害の程度については、確定的な評価がなされていないものの、イランは少なくとも一時的には、核開発能力を低下させていると考えられる。

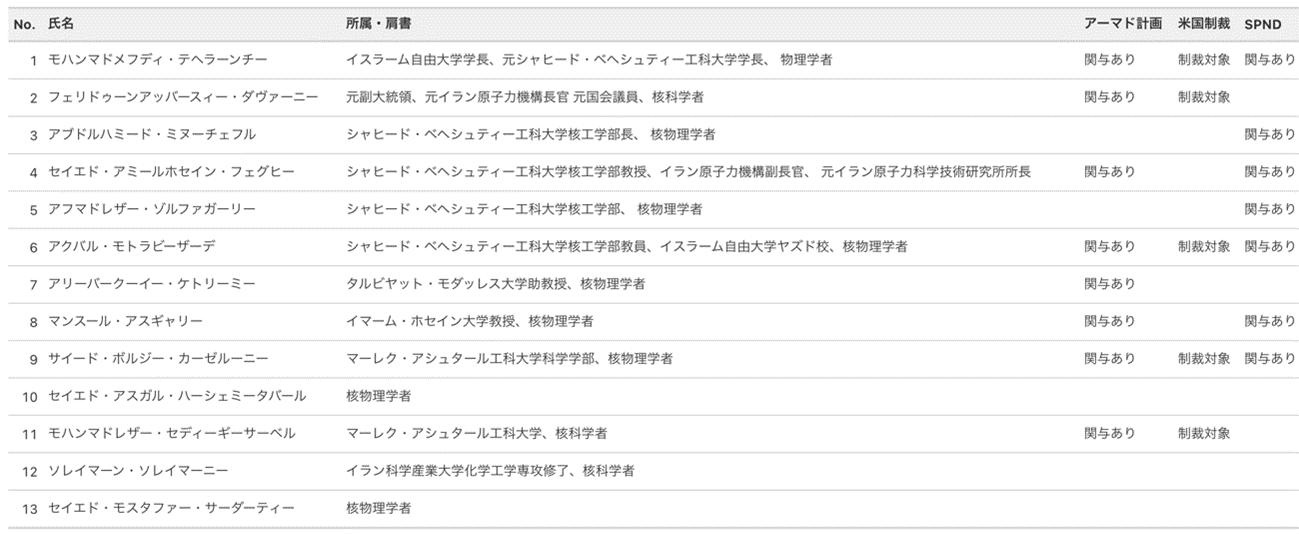

(3)核科学者の殺害

イスラエル軍は、核施設への攻撃と並行して、核開発に関与する科学者(計13人24)を殺害した(Islamic Revolution Documents Center; IRIBIRIB, 26 June 2025)。殺害された科学者のうち8人が、かつて極秘裏に進められた核兵器開発(アーマド計画25)への関与が指摘されており、そのうち5人は米国の制裁リストに掲載されるなど(Institute for Science and International Security 2025; Tahavori 2025)、従来から核開発計画の中核的人物として欧米諸国にも名が知られた者たちだった(表1)。また、今回殺害された科学者のうち7人は、今なお兵器化関連研究を継続していると指摘されている、国防軍需省傘下の SPNDと協力関係にあったと指摘されている。なかでも、テヘラーンチー氏は、アーマド計画の中心人物の1人であり、同計画廃止後の核開発計画の方向性を主導したとされている( Institute for Science and International Security 2025)。彼は、2018年に最高指導者に対し、欧米諸国に抵抗するための科学政策のあり方を提言する演説を行うなど( Press TV, 13 June 2025)、兵器化の可能性を見据えた核技術開発の中核を担ってきた人物だった。

これまでイスラエル自身は認めていないものの、同国は2010年以降、核開発計画の中核的なイラン人科学者を多数暗殺し(ロイター、2012年1月12日)、イランの核開発能力の排除を試みてきた。同国は2020年11月に、かつてアーマド計画を指揮し、その後国防軍需省においてSPNDの設立を主導したモフセン・ファフリーザーデ氏を殺害している(Albright and Burkhard 2021;青木 2020;Mashreq News, 28 November 2023)。また、上記のテヘラーンチー氏は、2010年に暗殺未遂に遭っていた(Tahavori 2025)。さらに、イスラエルは12日間戦争期間中(6月14日)にテヘラン州内にあるSPND本部に対する空爆も実施している(Iran International, 14 June 2025)。こうした過去の経緯や今次攻撃の対象をふまえると、イスラエルは今回の一連の攻撃において、核科学者のなかでも特に兵器化関連研究の中心的な人物に標的を絞り、イランの核兵器獲得に必要な知的基盤を削ぐことを意図していたと考えられる。

これまでのイスラエルによる核科学者の散発的な暗殺事案は、イランの核開発の進展に実質的な影響を与えず、体制に協力する科学者に対する心理的圧力と研究開発コストの引き上げにとどまっていた(Bahgat and Ehteshami 2021)。しかし今回は、短期間のうちに熟練の科学者が多数殺害された点で、従来の暗殺とは異なる。また、SPNDへの攻撃によって、研究成果を一部喪失している可能性がある。仮に人員や研究成果の喪失が深刻な場合には、空爆によって損壊した核関連施設の再建プロセスのみならず、今後の開発計画全体にいっそう遅れが生じる可能性がある。

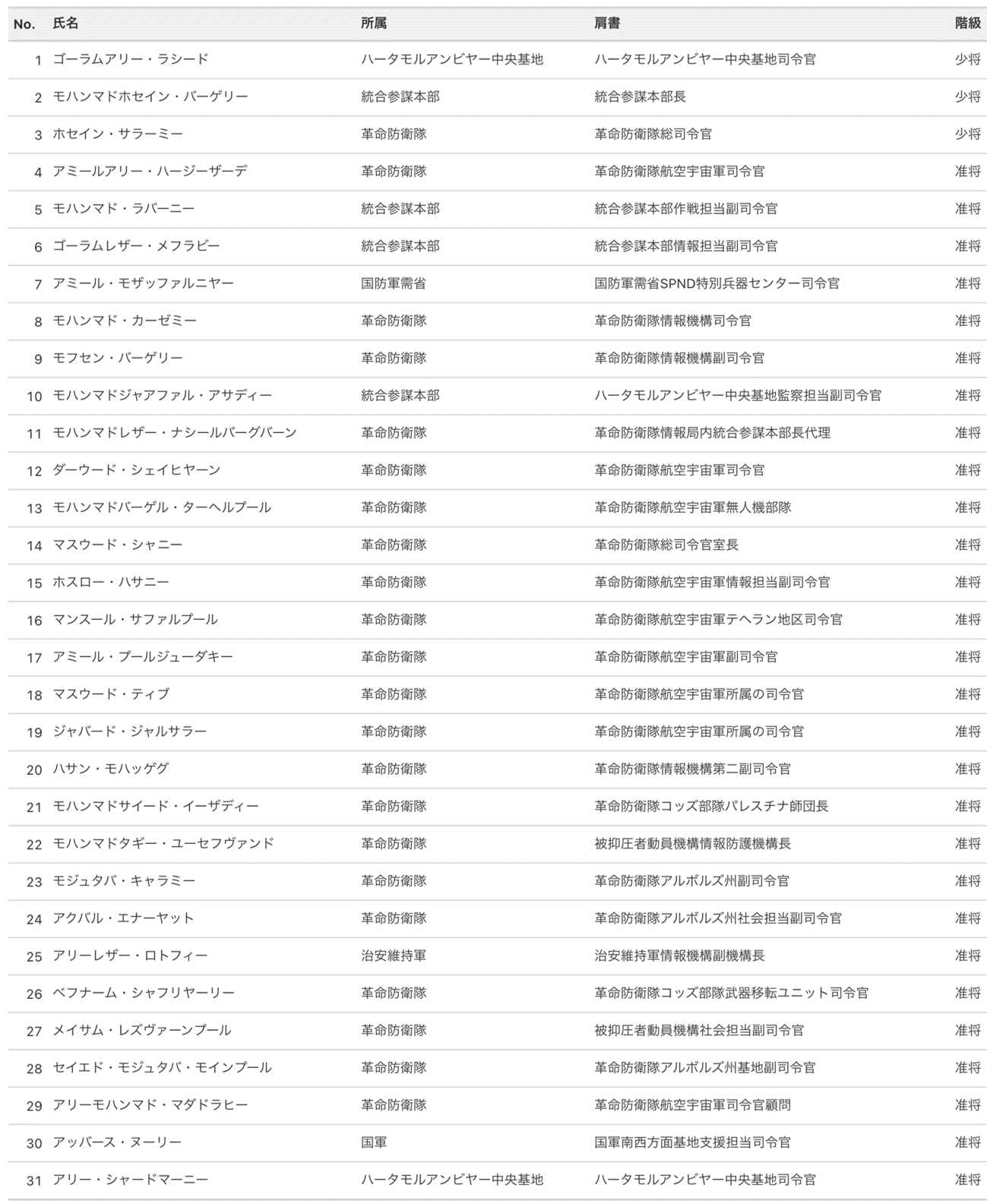

表1 12日間戦争中に殺害された核科学者

International Security(2025), Tahavori(2025)を基に筆者作成

(4)体制指導者層への攻撃

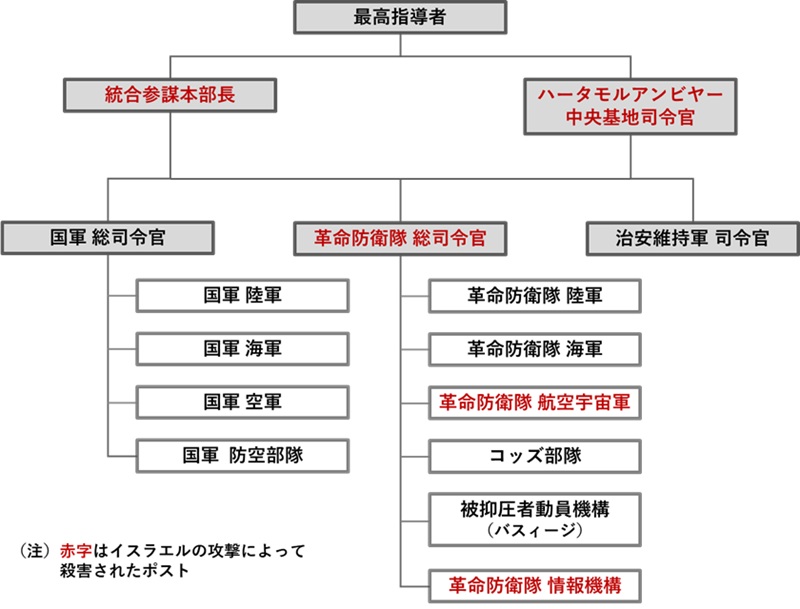

さらにイスラエル軍は、体制中枢の軍幹部の殺害によって、革命防衛隊と国軍(以下、両軍)の指揮命令系統を混乱させ、核開発再開の遅延を目論んだ。6月13日の先制攻撃では、バーゲリー統合参謀本部長やサラーミー革命防衛隊総司令官に加え、統合参謀本部の下で両軍の統合的な作戦立案を担う「ハータモルアンビヤー中央基地」のトップであるラシード司令官を殺害し、シャムハーニー最高指導者顧問(前SNSC書記)に重症を負わせた(斎藤 2025)26。革命防衛隊の最終的な発表によると、イスラエルの一連の攻撃で31人の両軍上級司令官が死亡した(Keyhān, 26 June 2025)(表2、図4)。

特に、ラシード司令官の後任としてハータモルアンビヤー中央基地司令官に就任したわずか4日後に殺害されたシャードマーニー氏の事例から(Tasnīm, 25 June 2025)、イスラエルが先制攻撃後もイランによる軍部の体制立て直しを阻止するため、イラン国内に張り巡らせた諜報ネットワークを駆使して、執拗に攻撃を続けていた事実が明らかになる。シャードマーニー氏の娘は、父親が生前、イスラエルの暗殺攻撃を警戒し、電子機器を携行せず、目立たない服装で数時間おきに潜伏場所を変えるなど、安全対策を徹底していたにもかかわらず、イスラエルは同人の居場所を特定し殺害したと述べている(Iran International, 4 July 2025)27。

また、一連の攻撃によって殺害された人物の役職から、イスラエルが軍上層部に加え、革命防衛隊の航空宇宙軍と情報機構に損害を与えることで、イランによる反撃を阻止するねらいがあったと考えられる。航空宇宙軍は、戦闘機や中・短距離弾道ミサイル、無人機等の運用部隊を有し(Iran Watch)、「ミサイル都市」と呼ばれる地下ミサイル貯蔵・発射施設の運用を担うなど(Iran Wire)、国家安全保障の中核を担う組織である。また、情報機構は、従来の国外諜報活動に加え、2009年の「緑の運動」以降は国内の反体制運動の監視・抑圧により注力するなど(Banerjea 2015; Carl 2025)、体制の安定を下支えする重要な組織である。イスラエルはこれら部隊への攻撃によって、戦争の初期段階からイラン上空の制空権を確保して戦局を優位に進めるとともに(Times of Israel, 13 June 2025)、情報収集・作戦立案能力を低下させ、イラン国内の政治的不安定化を画策したと考えられる。

軍部上層部の司令官の殺害に対してイランは、速やかな後任の選任によって作戦遂行能力を維持し、イスラエルへの反撃を続けた。イランの憲法上、統合参謀本部長や革命防衛隊総司令官といった軍上層部の任命権限は、最高指導者に与えられている(第110条)。ハメネイ最高指導者は、戦争期間中にさらなる軍司令官の殺害に備え、後任者をあらかじめ指名することで、現職者が死亡した場合に後任を遅滞なく任命する準備を整えた(New York Times, 23 June 2025)。その結果、軍部は停戦後には従来と同様の活動を継続している。イスラエルのねらいに反して、体制内部における政治的混乱は発生しておらず、むしろ最高指導者を中心に高い結束を維持しているのが現状だ28。そのため、軍上層部の交代は、イランの核開発計画の進展を遅延させることはなかったと結論づけられる。

と最高指導者(2024年10月6日、最高指導者事務所)

(5)イランの対応

イランは、核関連施設への一連の攻撃が国際法の「明白な違反」であるとして、即座に国際社会の理解と支援を求めた。例えばイラン外務省は、米軍の攻撃に対して速やかに談話を発表し、国連憲章(特に武力不行使原則を定めた第2条4項)と国際法の基本原則に対する「重大かつ前例のない違反」であるとして、最も強い言葉で攻撃を非難した。同時に、国連安保理とIAEAに対し、緊急会合を開催し、この攻撃の責任を追及するよう求めた(イラン外務省)29。

イランは停戦後、IAEAとの協力の見直しに着手した。イラン国内では今回の戦争によって、IAEAに対する体制上層部の不信感が一気に深まった。とりわけ保守強硬派を中心に、「IAEAへの協力や核開発関連情報の提供が、今回の米イスラエルによる軍事攻撃を招いた」「イランの協力姿勢を批判した5月のIAEA報告書が、米イスラエルによる対イラン攻撃の口実を与えた」といった主張が展開され、今回の攻撃の責をIAEAに帰せようとする動きがみられる30。イランの体制はこうした政治情勢の下で、停戦後即座に「自国の核関連施設と核科学者の安全確保に関してSNSCから承認が得られないかぎり、IAEAとの協力を停止する」との内容の法案を制定・施行した(IRNA, 2 July 2025)。これは、「IAEAとの協力によって国家の安全保障が損なわれる」との保守強硬派の意見を反映したもので、実質的にイラン政府がIAEAの査察活動を制限できるようにするものである31。さらに、最も急進的な勢力は、IAEAとの協力停止にとどまらず、グロッシー事務局長の逮捕および処刑(ラリジャニ最高指導者顧問の投稿)32や、「異常な事態が自国の至高の利益を危うくしていると認める場合」の脱退の権利を認めたNPT第10条に基づくNPTからの脱退なども主張している(Javān, 30 June 2025)33。

現時点では、イランが今後IAEAの査察にどの程度協力するつもりなのかは、依然不透明である。IAEAは、核関連施設への攻撃の影響評価のため査察実施が「最優先事項」と主張しているが、イラン側の理解を得られず、すでにすべての査察官をイランから撤退させている(ロイター、2025年7月5日)。その結果、現時点では核開発に対するIAEAの査察制度は実質的に機能しておらず、国際社会はイランの不透明な核開発に対し、いっそう懸念を深めている。

このように戦争を経てもなお、核開発計画の継続に対するイランの決意はまったく揺らいでいない。最高指導者は停戦後、軍幹部や科学者の殺害が重大な損失であったと認めつつも、科学・軍事分野における従来よりも急速な発展を達成する決意を示し、軍関係者と科学者に対して取組の加速化を命じた(Javān, 25 July 2025)。

こうしたイランの決意の固さは、核技術がイランにとって、他国から与えられたものではなく、自国民が「血と汗と涙によって築き上げた」成果であるからだ(アラグチ外相の投稿)。厳しい制裁のなかで獲得した技術とノウハウは、体制の反覇権主義的イデオロギー(抑圧者に対する抵抗)の成功を象徴するものであり、国民の愛国心を喚起するものである。そのため、空爆や暗殺によって深刻な人的・物的損害を受けようとも、関連の知見が完全に失われないかぎり、他国の軍事的な脅迫や威嚇には決して屈しないというのが体制の立場である(アラグチ外相の投稿)。

実際にイランは、この戦争を機に体制内の結束をいっそう強めており、計画の見直しを求める声はみられない。大半の国民は、核開発の進展よりも制裁の速やかな解除を期待していると思われるが、体制によるナショナリズムを刺激する巧みなレトリックの効果もあり、体制のこうした姿勢に対して目立った反発はみられない。国民は今後も、交渉の行方を一喜一憂しながら静かに眺めていくだろう。

したがって、米国とイスラエルは累次の攻撃によってイランに物的・人的損害を与えることで核開発の歩みを一定程度遅らせることには成功したものの、核開発に対するイランの体制の意思と能力を大きく損なわせるような、決定的な損害を与えることはできなかったと考えられる。

今後の核交渉の展望

2018年以降、イランと米国はJCPOAに替わる新たな合意を模索してきたが、12日間戦争によって核交渉は頓挫した。それでは今後、両国間の交渉は再開されるのだろうか。トランプ大統領は停戦発効直後から、イランに対して制裁の一部解除を含む妥協案を提示するなど(CNN, 26 June 2025)、交渉再開に向けて積極的に働きかけている。

他方で、ウラン濃縮の引き上げを外交交渉のツールとしてきたイランは、本来であれば核関連施設とその運用を担う科学者の両方に損失を被った状況下では、交渉に積極的にはなれないだろう。それでもイランは、「外交の扉は閉ざされていない」(Javān, 1 July 2025)として、米国との交渉再開に向けた機会を模索している。

しかし、今後の核交渉の最大の焦点は、米国とイランがイスラエルによる再攻撃を阻止・抑止できるかである。そもそも今回の戦争は、イスラエルの単独攻撃が発端だった。また、イスラエルは、トランプ大統領からの停戦圧力を受けて、やむを得ず停戦に合意した経緯がある。そのためネタニヤフ首相は、イランが体勢を立て直す前が再攻撃の戦略的好機とみなし、イスラーム共和国体制を崩壊寸前まで追い込むことで、濃縮活動を完全に放棄させることが可能だと考えている(Reuters, 8 July 2025)。7月22日にはイスラエルのカッツ国防相が、「イランに対する新たな軍事作戦が実施される可能性がある」と述べ、作戦立案を指示したとも報じられている(ロイター、2025年7月23日)。

上述のとおり、トランプ大統領は戦争前には、軍事的圧力を用いつつも、イスラエルによる攻撃には反対していた。しかし、同大統領は最近では、イランが交渉再開に応じず、核開発を継続していることに苛立ちを示し、自らも軍事的圧力を再開している(Aljazeera, 28 July 2025)。そのため、米国がイスラエルに対し、今後どれほど真剣に再攻撃を阻止しようとするのかは未知数である。ネタニヤフ首相の「トランプ氏と私は、『力による平和』という理念を共有している」「まず力があり、その後平和が生まれる」との自信に満ちた発言をしていることからも(Iran International, 14 July 2025)、イスラエルが再攻撃に踏み切ることに対する懸念はいっそう深まる。他方でイランは、今回のイスラエル単独の先制攻撃が米国の関与の下で行われたと認定しており(IRNA, 13 June 2025)、仮にイスラエルが単独で再攻撃を行ったとしても、イランは米国との交渉再開を拒否すると予想される。そのため、イスラエルのこうした動きは、核交渉の再開とその後の中東情勢に大きな影響を与えるだろう。

この文脈で特に大きな懸念事項は、これまでフォルドゥ濃縮施設に保管されていた高濃縮ウラン約400kg(核兵器9〜10個分相当[『日本経済新聞』2025年6月9日;Bloomberg、2025年6月24日])の所在が、12日間戦争以降不明となっていることだ。イスラエルはその所在に関する情報を掴んでいると示唆しており(Independent, 23 June 2025)、仮にそれが確度の高い情報であれば、米イスラエルの危機感を煽り、いずれかが再び空爆を行う可能性も排除できない。

他方でイランは、この停戦が永続するとは期待せず、イスラエルによる再攻撃への備えを進めている(Aljazeera, 23 July 2025)。イランは、自国の防衛体制に加え、代理勢力の立て直しにも着手している可能性がある。7月16日には、米中央軍(CENTCOM)がイエメンのフーシー派向けの大量のイラン製武器を押収しており(ロイター、2025年7月17日)、他の代理勢力に対する追加支援を進めている可能性は否定できない。ただし、フーシー派以外の代理勢力の壊滅的な状況に鑑みれば、追加支援によってイスラエルの再攻撃に対する十分な抑止力を構築することができるかは不透明である。

なお、革命防衛隊は、「米国またはイスラエルの再攻撃を受けた場合には、より激しく反撃する」と牽制しており(Javān, 1 July 2025)、両国が攻撃に踏み切った場合には、紛争の再発は避けられない。

また、イスラエルの再攻撃を阻止できたとしても、米イラン間の交渉再開に向けては、さらに以下2つの課題がある。第1に、イラン側が今回の戦争を通じて抱いた米国に対する不信感をどのように解消するかである(ISNA, 4 July 2025)。イラン交渉団の一員として核交渉に従事してきたタフテラヴァーンチー外務次官は停戦後のCNNのインタビューのなかで、「米国がイラン側を欺いて違法な侵略を行った」ことは「真の外交交渉に対する最大の打撃」であるとしたうえで、以下のとおり述べている。

「確かに彼ら(米国)は誠意をもって交渉していました。われわれ(イラン)もオマーンを通じて誠実に交渉し、5回の交渉を行いました。確かに成果はなく、進展は遅かったものの、双方とも正しい方向に進んでいると信じていました。(ところが)突然、われわれは侵略に直面したのです。彼らはこれをどのように説明するのでしょうか? 米国政府に対して説明を求めます。彼らはなぜこのような行動をとったのか説明すべきです。」[かっこ内は筆者による補足。]

彼の発言からは、イラン外交当局者の深い失望と米国への不信感が読み取れる。しかし同時に、同次官が「ボールは米国側にある」と述べていることは、イランが現時点では交渉再開の可能性を排除せず、米国側に対して、信頼醸成に向けた具体的な提案を求めていることを示している(ISNA, 4 July 2025)。とりわけイランは米国に対し、交渉実施中に再攻撃を行わないことを確約するよう繰り返し求めており、米国がこの要請に応じるか否かは、当事者間の信頼構築の観点から、きわめて重要な要素である(Javān, 1 July 2025; ISNA, 4 July 2025)。そのためこの点は、今後の交渉再開に向けた重要な焦点となるだろう。

第2の課題は、イランがIAEAに対する不信感を解消し、査察受け入れ再開に合意できるかである。今後どのような合意を締結するにせよ、IAEAの査察による合意の履行監視は、当事者間の信頼構築において不可欠な要素である(Radio Farda, 25 June 2025)。イランの外交当局は、引き続きSNSCの監督下でIAEAとの協力の継続を模索しているものの(ISNA, 4 July 2025)、イランの体制内には、グロッシー事務局長だけでなく、IAEAという組織全体に対する不信感や敵対心が深く刻み込まれており、同機関への信頼をどのように回復していくのかは、難しい課題である。将来の交渉再開の可能性を残しつつも、現時点では「まだ時間が必要だ」(Javān, 1 July 2025)というアラグチ外相の発言は、IAEAとの協力に対して理解が得にくい国内政治情勢を如実に反映している。

イランとイスラエルという長年の宿敵同士の全面的な軍事衝突であったにもかかわらず、今回の戦争が12日間という比較的短期間で停戦に至ることができたのは、まさしく不幸中の幸いだった。しかしイスラエルは、今なおイランに対する軍事攻撃の脅しを続けている。停戦後には、核交渉の再開に向けて、欧州諸国(英、仏、独)や露の関与が活発化しつつあるが、目下最大の焦点は、国際社会がイスラエルの軍事攻撃の違法性を厳しく非難し、再攻撃を阻止できるかである。現状、G7は未だその責務を果たせておらず、イスラエルを擁護し、イランを一方的に非難するにとどまっている(カナダ政府;日本外務省)。しかし、恒久的な停戦を実現するためには、イラン・イスラエル双方に国際法の遵守をより強く求めつつ、さらなる暴力の応酬の回避を図るべく、国際社会が一致して行動する必要がある。法の支配を外交政策の基軸に掲げる日本には、責任あるG7の一員として、そして中東諸国の「伴走者」として、この複雑な状況下において、中東地域の平和と安定の実現のため、引き続き粘り強く国際世論を主導していくことが求められる。

(2025年8月4日脱稿)

※この記事の内容および意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式意見を示すものではありません。

写真の出典

参考文献

- 青木健太 2020.「イラン:ファフリーザーデ核物理学者の暗殺」中東かわら版(109)、中東調査会.

- ―――― 2024.「イラン『抵抗の枢軸』の具体的態様――革命防衛隊と『抵抗の枢軸』諸派の関係性を中心に」『中東研究』550号(2024年度 Vol.Ⅰ)、pp. 48-62.

- 秋山将信 2025.「イスラエルによるイラン攻撃の核プログラムに対する影響の暫定的評価」国問研戦略コメント(2025-12)、日本国際問題研究所.

- 浅田正彦 2021.「イランの核問題と国際法――包括的共同作業計画(JCPOA)と制裁復活の問題を中心に――」『岡山大學法學會雜誌』70(3-4)、pp. 387-482.

- 有江浩一 2015.「『複合抑止論』と冷戦後の安全保障環境」『防衛研究所紀要』18(1)、 pp.55-74.

- ―――― 2018.「アメリカのイラン核合意離脱が意味するもの」NIDSコメンタリー、 75、防衛研究所.

- 小野沢透 2020.「アメリカとイラン──第一期トランプ政権とその後」Global Risk Research Report、No. 26、日本国際問題研究所.

- 黒田賢治 2015.『イランにおける宗教と国家――現代シーア派の実相――』ナカニシヤ出版.

- 小林祐喜 2025. 「イラン核開発の現状と核関連施設への攻撃に関する暫定評価」SPF China Observer、笹川平和財団.

- 斎藤正道 2025.「イラン:イスラエルがイラン各地を攻撃」中東かわら版(24)、中東調査会.

- 鈴木一人 2020. 「国連イラン制裁の実効性」『国際安全保障』48(2)、pp. 68-87.

- 立山良司 2007.「中東における核拡散の現状と問題点」『アジア研究』53(3)、pp.57-71.

- 戸崎洋史 2015.「共同包括的行動計画(JCPOA)――『不完全な合意』に関する暫定的な分析と評価」軍縮・不拡散問題コメンタリー、日本国際問題研究所軍縮・不拡散促進センター.

- 中溝丘 2025.「イスラエル、イラン核施設に先制攻撃、ネタニヤフ首相『国家の存続を守る』」ビジネス短信、日本貿易振興機構.

- 中村志信 2019.「政府が核合意(JCPOA)の一部停止を発表」ビジネス短信、日本貿易振興機構.

- 中村直樹 2007.「イランの核開発問題──米国の中東政策との関わりを中心に──」『立法と調査』265、pp.45-54.

- 錦田愛子 2024.「パレスチナ抵抗運動の歴史と新たな展開──「ナクバ」から「10.7」へと至る道筋──」『中東研究』550号、pp. 63-74.

- 松永泰行 2006.「イランの核問題と保守派政権」『国際問題』553号、pp. 42-49.

- 山崎和美 2010.「イランを取り巻く国際関係──核をめぐる攻防と第10期大統領選挙後の騒擾──」日本国際問題研究所編『2009年大統領選挙後のイランの総合的研究──内政、外交、国際関係──』日本国際問題研究所.

- Albright, David and Sarah Burkhard. 2021. “Highlights of Iran’s Perilous Pursuit of Nuclear Weapons,” ISIS Reports, Institute for Science and International Security.

- Albright, David, Sarah Burkhard, Victoria Cheng, Spencer Faragasso and Mohammadreza Giveh. 2024. “Assessment of Israeli Strike on Iran near Esfahan,” ISIS Reports, Institute for Science and International Security.

- Bahgat, Gawdat and Anoushiravan Ehteshami. 2021. Defending Iran: From Revolutionary Guards to Ballistic Missiles, Cambridge: Cambridge University Press.

- Banerjea, Udit. 2015. “Revolutionary Intelligence: The Expanding Intelligence Role of the Iranian Revolutionary Guard Corps,” Journal of Strategic Security, 8(3), pp. 93-106.

- Bowen, Wyn and Matthew Moran. 2015. “Living with nuclear hedging: the implications of Iran's nuclear strategy,” International Affairs, 91(4), pp. 687-707.

- Carl, Nicholas. 2025. “Explainer: The Iranian Armed Forces,” ISW Press, Institute for the Study of War.

- Ganzeveld, Annika. 2024. “The Consequences of the IDF Strikes into Iran,” ISW Press, Institute for the Study of War.

- Institute for Science and International Security (ISIS). 2025. “Significance of the Targeted Nuclear Scientists in the 12-Day War,” ISIS Reports, Institute for Science and International Security.

- International Institute for Strategic Studies (IISS). 2024. “Iran’s weakened position and the status of its nuclear option,” Strategic Comments, 30(35), IISS.

- Kuperwasser, Yossi. 2015. “Israel’s Role in the Struggle over the Iranian Nuclear Project,” Mideast Security and Policy Studies, 114, The Begin-Sadat Center for Strategic Studies.

- Policy Analysis Unit. 2015. The Israeli Reaction to the Iranian Nuclear Deal, Assessment Report, Arab Center for Research and Policy Studies (ACRPS).

- Singh, Michael. 2021. “Biden’s Iran Dilemma,” Policy Analysis, Washington Institute for Near East Policy.

- Tahavori, Pezhman. 2025. “IRGC Generals, Nuclear Scientists: Israel Targeted Sanctioned Iranian Officials,” Features, IranWire.

著者プロフィール

松下知史(まつしたさとし) アジア経済研究所地域研究センター中東・南アジア研究グループ研究員。専門は比較政治学、イラン現代政治。

注

- イスラエルが保有する通常兵器では地下深くに建設されたフォルドゥ濃縮施設を破壊することは不可能であり、米軍が保有する大型地中貫通弾GBU-57とそれを搭載可能なB2ステルス戦略爆撃機が必要だと、当初から専門家によって指摘されていた(秋山 2025;BBC、2025年6月22日)。

- イラン側は戦争勃発前から、核交渉が頓挫して紛争が生じた場合に中東域内の米軍基地を攻撃すると警告しており(Javān, 11 June 2025;ロイター、2025年6月11日)、今回の反撃もこの警告に沿ったものとみられる。攻撃を受けたウデイド米空軍基地(Al-Udeid Air Base)はカタール・ドーハ近郊にある中東地域を管轄する米中央軍の前線基地で、約1万人が駐留している(共同通信、2025年6月24日)。カタール政府の発表によると、イランから発射された弾道ミサイル6発すべて迎撃に成功し、死傷者等の人的被害はなかった(NHK、2025年6月24日)。なお一部報道は、その後撮影された衛星写真から、米軍基地内のレーダー設備に物的損害が発生したことが確認できると指摘している(BBC, 12 July 2025)。

- イスラエルは報復として、2024年4月19日にイスファハン州北西部の第8シェカーリー空軍基地に配備されているロシア製の地対空ミサイル防衛システムS-300(ミサイル発射装置4基、移動式レーダー1基)を空爆して損壊させた。同基地に配備されたS-300は、同州内にあるナタンズ濃縮施設とイスファハン核技術センターの双方の防空を担っていた(Albright et al. 2024)。

- イスラエルは報復として、2024年10月25日に、イランの防空システムやミサイル・無人機開発関連の施設20カ所を空爆した。同攻撃による死傷者や付随的損害は限定的とみられるものの、イランは防空能力およびミサイル・無人機製造能力の低下の可能性が指摘されていた(Ganzeveld 2024)。

- 例えばシャムハーニー最高指導者顧問は、米NBCのインタビューのなかで、米国による経済制裁解除と引き換えに、高濃縮ウランの備蓄を放棄する可能性を示唆していた(ロイター、2025年5月15日)。

- 具体的には、海外を拠点に活動する反体制派組織モジャーヘディーネ・ハルグの政治部門「イラン国民抵抗評議会(NCRI)」によって暴露された(中村2007)。

- IAEA保障措置協定のうち、NPT締約国である非核兵器国に対し、IAEAとの間での義務づけられている協定で、当該国の平和的な原子力活動に係るすべての核物質を対象とする(NPT第3条1項)である(外務省)。

- IAEAと何らかの保障措置協定を締結した締約国の間で、追加的に締結される保障措置強化のための議定書(外務省)。イラクのフセイン政権による核開発を受けて、包括的保障措置協定に基づく核物質の申告による検証制度の不十分さが認識されたことを踏まえて導入されたもの。追加議定書の締約国は、包括的保障措置協定よりも広範囲な情報提供(拡大申告)と査察(拡大アクセス)が求められる(浅田 2021)。

- 対イラン安保理制裁は当初、核開発活動に関与する者に限定されていたが(決議1737)、イランが核開発継続の立場を堅持していることをふまえ、イランによる武器の輸出入(決議1747, 1929)等にも対象を拡大した(鈴木 2020)。

- JCPOAの概要については、戸崎(2015)と浅田(2021)を参照。なお、国連安保理は同合意締結後に、JCPOAを国連憲章第7章に基づく法的拘束力を有するものとするために決議2231を発出した(鈴木 2020)。

- 一般に通常の原子炉用燃料として使用されるのは、濃縮度3~5%程度の低濃縮ウランである。60%の高濃縮ウランは理論上、3週間程度で核兵器級ウラン(濃縮度90%以上)に転用が可能であると考えられている(小林 2025)。

- こうした情勢の緊迫化の流れは、2020年1月3日の米国によるソレイマニ革命防衛隊コッズ部隊司令官の殺害と、それに対するイランによるイラク国内の米軍基地へのミサイル攻撃(同月8日)によって一時最高潮に達した。しかし、その後の双方の自制的な行動によって、事態は沈静化へと向かった(ロイター、2020年1月9日)。

- JCPOAの交渉では合意到達までに1年8カ月を要したことに鑑みれば(有江 2018)、2カ月という交渉期限がいかに非現実的であったか分かる。

- 最近の事例では、本年4月6日にテヘラン等の大都市で停電が相次いで発生した(Javān, 7 April 2025)。こうした度重なる停電は、民間部門の工場稼働率を低下させ、経済的損害を与えている(Javān, 27 July 2025)。

- ネタニヤフ首相は2020年11月に、バイデン政権によるJCPOA復活に向けた交渉を見据えて、「イランの核兵器開発阻止を確実にするために、非妥協的な政策を堅持すべき」だとして、米国の合意復帰に反対の立場を表明した(Reuters, 23 November 2020)。

- これは、パレスチナ・ガザ地区のハマスが2023年10月7日に、複数の武装組織とともに実施したイスラエル南部への大規模な越境奇襲攻撃である。この攻撃に呼応する形で、レバノンのヒズボラがイスラエル北部への散発的な越境攻撃を、イエメンのフーシー派(アンサールッラー)が紅海上の船舶に対する攻撃や拿捕をそれぞれ実施した(錦田 2024)。イスラエルは、この攻撃への報復として、ガザ全土に対する大規模な空爆と地上作戦を展開した。イスラエルによる一連の攻撃によって、現在ガザ地区では、深刻な人道危機が発生している(Council on Foreign Relations)。

- イスラエルは、昨2024年7月にイラン大統領就任式への出席のためテヘランを訪問していたハマスの最高幹部ハニヤ政治局長を就寝中に爆殺した(BBC, 24 December 2024)。また、同年9月には、ベイルートのヒズボラ本部を空爆し、最高指導者ナスララ師を殺害した(NHK、2024年9月29日;ロイター、2024年9月28日)。上記のとおり、イランは両指導者の殺害への報復として、同年10月1日にイスラエルに対して報復攻撃を実施した(BBC, 3 October 2024)。

- しかし、イラン交渉団の構成からは同国のきわめて真剣な交渉姿勢がうかがえる。イランは、JCPOAの成立の立役者の1人であり元駐日大使のアラグチ外相を交渉団長とし、タフテラヴァーンチー政務担当外務次官(前国連大使)、ガリーブアーバーディー法律・国際問題担当外務次官(元SNSC・JCPOA委員会書記)、バガーエイー外務報道官といった外務省の有力な外交官を交渉に参加させていた。

- 国家安全保障最高評議会(SNSC)は憲法第176条に基づき、「国益の保護、ならびにイスラーム革命と領土の一体性および国家主権の護持」を目的に設置された組織である。SNSCは、核開発をはじめとする国家の安全保障上、特に重要な外交・内政上の政策決定を行う権限を有する。なお、その決定の実施には最高指導者の承認を要する(黒田 2015)。

- SPNDは、同機構のペルシャ語名(Sāzmān-e Pazhūhesh-hāye Nouīn-e Defāʻī)から作られた略称であるが、英語媒体のレポートでもこの略称が使用されている。なお、米国は2014年以降、SPNDに対して制裁を課している(Albright and Burkhard 2021)。

- イスラエルは、イランのミサイル能力の排除のためミサイル基地や貯蔵施設、関連の製造工場などに対して激しい攻撃を行った(Institute for the Study of War)。さらにイスラエルはこの戦争期間中、ハメネイ最高指導者の殺害も視野に入れつつ(Independent, 27 June 2025)、治安機関や民兵組織(被抑圧者動員機構[バスィージ])の活動拠点を攻撃し、体制の治安維持能力を低下させることで、戦時下の混乱に乗じた抗議運動や暴動の発生、ひいてはイスラーム共和国体制の崩壊を画策していた。ネタニヤフ首相は開戦当初から、「イラン国民の解放」が今回の軍事作戦の目的の1つであるとして、「今こそ邪悪で抑圧的な政権からの自由を求めて立ち上がる時だ」と呼びかけていた(イスラエル外務省)。対するイランは、イスラエルの情報機関モサドの国内社会への浸透を警戒して国内の引き締めを図り、治安対策を大幅に強化した(Independent, 16 June 2025; Keyhān, 21 June 2025; Tasnīm, 21 June 2025)。また、最高指導者は、戦争期間中に自身の殺害の危険性に考慮して、自らの後継者として3人の高位イスラーム法学者(詳細不明)を指名したと報じられている(New York Times, 21 June 2025)。

- なお、その後の米国の評価では、これら2施設の損害が限定的であった可能性を示唆している(ロイター、2025年7月18日)。

- 攻撃発生当初は、イランが米国による攻撃の可能性を察知して、フォルドゥ濃縮施設で保管されていた高濃縮ウランを別の場所に移動させていたとの見方もあったが(BBC, 25 June 2025; Financial Times, 26 June 2025)、イランはこの点について何らコメントしていない。トランプ大統領も、こうした報道を否定している(Radio Farda, 29 June 2025)。

- イスラエル軍は、表1のNo.1~11の11名を殺害したと発表しており(Institute for Science and International Security 2025; Radio Farda, 28 June 2025)、残り2名(ソレイマーン・ソレイマーニー氏、セイエド・モスタファー・サーダーティー氏)は含まれていない。

- この核兵器開発計画は、1999年または2000年初頭に承認され、2003年頃に終了したもの。①核爆発物質の製造手段の確保、②同物質を弾頭または地下実験装置として兵器化すること、③弾道ミサイルに核弾頭を搭載することを目的とし、2004年までに核兵器5個製造することを当面の目標としていた。本計画の存在は、モサドが2018年初頭にテヘラン郊外の倉庫に潜入して奪取した文書によって、初めて明らかになった。

- イスラエルは、その後も革命防衛隊総司令部や国防軍需省に加え、抗議運動の弾圧を担う治安維持軍(NAJA)本部や革命防衛隊サーラッラー基地などを相次いで攻撃した(Eʻtemād, 13 June 2025; Iran International, 15 June 2025; 8 June 2025)。

- イランは12日間戦争の当初、イスラエルがメッセージアプリWhatsAppを通じて入手した情報を基に攻撃を実施していると主張し、国民に同アプリの削除を求めていた(Iran International, 4 July 2025)。そのため、シャードマーニー氏の娘のこの発言は、そうした体制の主張に疑義を呈するものであった。

- 最高指導者も、イスラエルによる軍上層部の殺害によって軍部が大きな打撃を受けたと認めつつも、それによる「機会の喪失や活動の中断はなかった」として、今回の攻撃を通じて体制の「基盤の頑強さを改めて示した」と評価している(Javān, 25 July 2025)。

- こうしたイランの訴えに対し、ロシア外務省は米国の攻撃を「断固非難」する声明を発出し、イランを支持した(『毎日新聞』2025年6月23日)。

- 例えば、当時外相としてJCPOA交渉を率いたザリーフ氏は、「虚偽のIAEA報告書を通じて無実の人々の虐殺をほう助したグロッシー事務局長は、今度はイランがイスファハンの世界遺産にウランを隠ぺいしているという無謀な憶測を通じて、さらなる戦争犯罪を幇助しようと企んでいる。IAEAはこの不名誉を晴らすべきだ」としてグロッシー事務局長の解任を求めた(ザリーフ元外相の投稿)。

- 他方で改革派勢力は、IAEAとの協力停止が国益や国家安全保障、国民の利益に反し、抑止力を高めるどころか、イランのいっそうの孤立や、核開発に対する国際的な疑念のさらなる高まりを招き、制裁の即時解除に向けた交渉の成功確率を下げると批判している(Khabar Online, 8 July 2025)。

- G7外相は7月1日に声明を発出し、グロッシー事務局長の逮捕および処刑を求める声を非難した(日本国外務省)。

- なお、保守強硬派は12日間戦争以前から、外交交渉のカードとして、NPT脱退を主張していた点には留意が必要。例えば、ケイハン紙のシャリーアトマダリー編集長は、2025年4月19日付けの同紙社説において、こうした主張を展開していた(Keyhān, 18 April 2025)。

この著者の記事

- 2026.01.21 (水曜) [IDEスクエア] (世界を見る眼)混迷するイランの抗議運動と情報収集の壁――何が情勢把握を困難にしているのか

- 2025.12.22 (月曜) [IDEスクエア] (中東カタルシス)第3回 〈特別企画 中東諸国の近隣政策1〉「抵抗の枢軸」の岐路――イランの安全保障はどこに向かうのか

- 2025.08.25 (月曜) [IDEスクエア] 論考:イラン核交渉の停滞と「強制された」12日間戦争――イランの視点からの一考察

- 2025.07.08 (火曜) [IDEスクエア] (世界を見る眼)(BRICSと世界)第5回 イランの選択――「東方政策」の到達点としてのBRICS加盟とそのねらい