アジ研図書館とわたし

キューバ研究と資料収集:経済危機とともに歩んだ30余年

PDF版ダウンロードページ:https://hdl.handle.net/2344/0002001552

2025年11月

経済危機が続くキューバの資料

私のキューバ関連資料の収集は、闇の古本屋と関係を作ることから始まった。社会主義国のキューバでは書店はすべて国営だったが、経済危機のためほとんど機能していなかった。他方危機のなかで多くのキューバ人が蔵書を闇で売りに出していた。多くの生活必需品は外貨がなければ入手できず、ドルを手に入れるために身の回りのものを売りに出す。貴重な蔵書を売る人も多かったのである。古本の売買を仲介する闇業者がおり、こういう分野の本を探していると伝えると、数週間か数か月のうちに探して持ってきてくれる。

キューバに住んでいた1990年代、毎日の困難な生活に疲れていたこともあり、革命を支持する著者の本を読むのは苦痛だった。こんな経済危機の原因を作った革命を評価する気にはまったくなれなかった。経済危機で新刊本はあまり出ておらず、古本が収集の中心だった。当時は革命後最初の20年間に出版された古本が多く出回っており、亡命せずキューバに残る決断をした左派系の知識人や、革命に実際に参加した人の著作が多く闇市場に出回っていた。革命当初に出された本は、革命成功直後の熱気の中で、新しい社会を作ろうと意気込んでいた人々の考えが伝わってくるのでそれなりに興味深いのだが、当時はそんな気持ちの余裕はなかった。

革命前に出版された歴史書

そんななか、革命前の、政治的混乱はあるもののイデオロギーや革命を前面に押し出さない書物は救いだった。

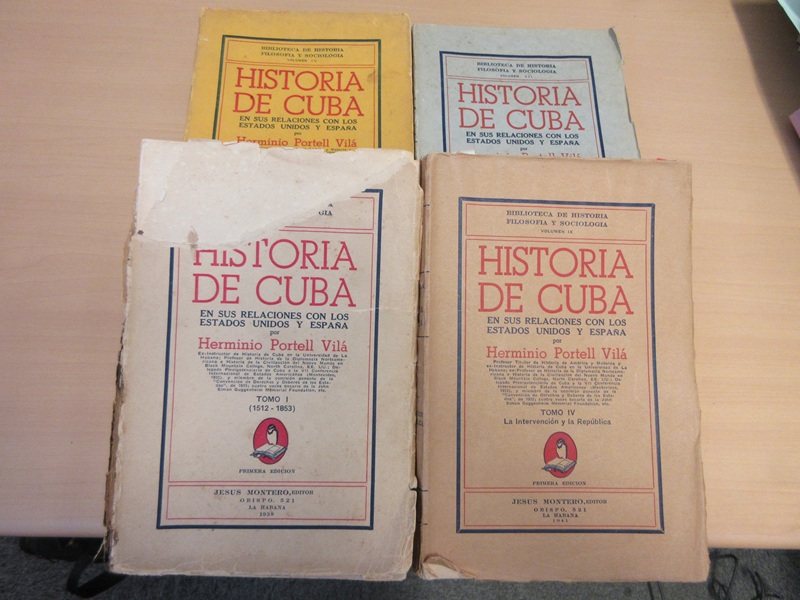

Herminio Portel Vilá, 1938. Historia de Cuba: en sus relaciones con los Estados Unidos y España, La Habana: Jesus Montero. (全4巻)

写真1:『Historia de Cuba: en sus relaciones con los Estados Unidos y España(キューバ史:米国およびスペインとの関係において)』手前はI巻とIV巻、奥がII巻とIII巻。

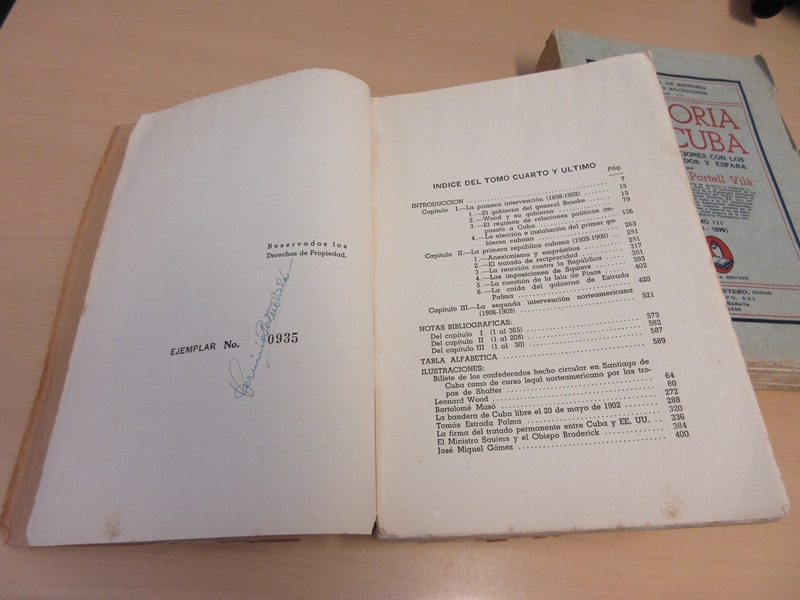

写真2:表紙をめくったところ。左側に著者ポルテル=ビラの署名がある。

この本は闇の古本屋を介して私の手に入った。のちにこの古典はマイアミで再販されていることがわかった。第二次世界大戦前の著作だが、キューバという国家の誕生が国際関係の影響を非常に強く受けたことが示される。I巻はキューバがスペイン植民地として誕生し、スペインの一部として英国やフランスなどの他の欧州列強との力関係の変化の中で発展していく時代(1512~1853年)を扱う。

18世紀後半には、独立したばかりの米国との関係が始まる。さらにキューバの南隣のジャマイカを領有する英国が加わり、18世紀から19世紀のカリブ海とキューバは、米国対英国の競合に大きな影響を受けた。米国は自国が十分に力がない間は、英国の勢力伸長を止めるため、またハイチのように黒人が力をつけて黒人共和国を樹立しないように、キューバがスペイン領のままでいることを望み(I巻:p.213)、力をつけた19世紀後半には「明白な天命(Manifest Destiny)」を掲げてキューバの米国への併合を画策した(同:p.369)。キューバ独立はこれらの選択肢には入っていなかった。米国はキューバが独立した場合に英国の介入や黒人による権力奪取(ハイチ化)を防げると思っていなかったのである。

キューバ国内にも、米国への併合を望む政治勢力と独立派がおり、1823年に米国からハバナに派遣された密使が、スペイン系白人住民は英国の植民地になることを望んでおらず、自由党はスペイン統治の継続を望むと指摘しつつ、米国への併合を望む住民が圧倒的多数だと述べている(I巻:p.224)。

隣のイスパニョーラ島では、19世紀前半にはドミニカ共和国がまだ独立しておらず、ハイチに併合されていた。筆者は『ハイチとドミニカ共和国』の編者をやったときに、ドミニカ共和国に独立の機運やナショナリズムが弱く、とくに人口の1割しかいなかった白人支配層は、19世紀を通じてスペイン再植民地化や米国併合を望んでいたことを学んだが、19世紀前半に限って言えば、キューバでも同様に白人支配層はスペインか米国の植民地であることを望んでいたことになる。ただしそれは19世紀半ばには変化し(II巻)、1868年には独立戦争と奴隷制廃止が宣言された。このエリートたちの変化を詳しく描写するためにポルテル=ビラはII巻全部を使い、その後III巻で30年続いた独立戦争を描く。キューバが、半世紀かかってスペインや米国に頼るよりも独立する決意を固め、その後の半世紀で独立戦争を戦い、1902年に米国の事実上の属国ではあるが、一応の独立を達成した。キューバを独立させるより併合しようと考えていた米国が、曲がりなりにも独立を容認するに至るまで、国際法の整備やキューバ植民地政府のエリートとの協議などの長いプロセスがあったことが明らかにされる。そして最後のIV巻では、1898年の米西戦争、つまりキューバ独立戦争への米国の介入によるスペインの敗退から、1902年の「独立」、その後米国から何とか実質的にも独立しようとする新生共和国の苦闘が描かれる。この本で描かれた150年間のキューバの国際関係史が、1959年のキューバ革命のルーツなのである。

亡命キューバ人研究者の資料

他方キューバ革命後の米国では、亡命キューバ人研究者たちが活発に著作を発表してきた。

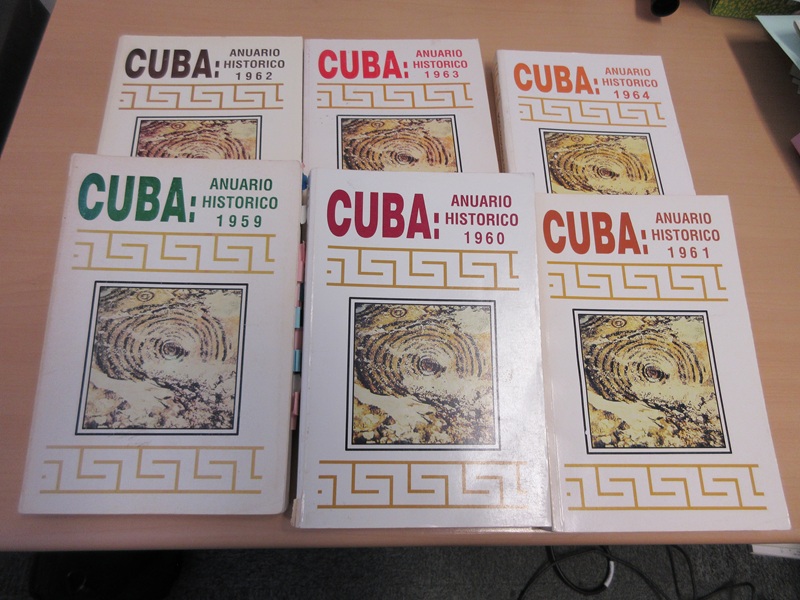

Esteban M. Beruvides, 1992-2001. Cuba: anuario histórico, 1959-1994.

2018年にマイアミ大学図書館の中にある特別図書館であるキューバン・ヘリテージ・コレクションで教えてもらったこの本は、キューバから亡命した軍人(大佐)である著者が、10年以上かけて1959年のキューバ革命前後の時期からキューバ内外で出された報道を集めてクロノロジーにした大作(全29巻)である。革命が成功した1959年元旦からソ連崩壊後の1994年まで、1年あたり1冊から3冊かけてまとめられた。事件や出来事が多い革命初期の年は冊数が1冊より多くなり、あまり事件がない年は1冊にまとめられている。

この著作の特色は、キューバ国内では革命後に廃刊させられた新聞や雑誌の記事を網羅し、革命政権には都合の悪い記事が数多く掲載されているところで、革命に賛成するメディアと反対するメディアの両方の見方を同時に見られる点である。革命初期に廃刊になった新聞や雑誌はキューバ国内では現在見ることができない。両方の見方を頭に入れるには最適の資料といえる。たとえば革命直後からカストロらは打倒したバティスタ軍政側の関係者を次々に銃殺刑にしていくが、日々誰それがどこで処刑され、誰が革命裁判にかけられたなどというニュースが細かく掲載されている。

これはぜひ購入したいと思い、司書の方に教えてもらったマイアミ市郊外のキューバ系米国人のアンティークショップで29冊のうち9冊だけは購入できた。自費出版のため、その後はまったく入手の見込みがなかったが、最近になってこのシリーズはアマゾンのキンドル版で全巻購入が可能となった。

今回紹介した本はどちらも筆者の個人蔵であり、数年以内にアジ研図書館に寄贈する予定であるが、それまで待てない方は、1つ目の本は、マイアミで1969年に再販されたものの中古を米国アマゾンで探すことができる(2025年10月執筆現在、12万円以上する高額なハードカバーのキューバの初版本揃いが入手可能で、マイアミ版は売っていない)。2つ目の本は前述のとおり、アマゾンのキンドル版で全巻入手可能である。

筆者はキューバに2年滞在した日本で2人しかいない研究者の一人であり(日本大使館の中におられた人は除く)、滞在中に集めた古本の多くはアジ研図書館に寄贈した。筆者がアジ研に入所する前、キューバの経済がそれほど悪くなかった1980年代まで、洋書を扱う書店を通じてアジ研図書館はかなりのキューバの資料を収集している。とくにキューバの新聞はグランマ共産党機関紙を1960年代版から所蔵しており、日本で唯一、長期にわたってキューバの新聞を収集している図書館である。また筆者は30年以上にわたって、キューバに調査に行くたびに入手した新刊本もその都度入れており、日本におけるもっともすぐれたキューバコレクションはアジ研図書館であると自負している。キューバについて研究する方はぜひ幕張のアジ研図書館にいらしていただきたい。■

参考文献

- Beruvides, Esteban M. 1992-2001. Cuba: anuario histórico, 1959-1994.

- Portel Vilá, Herminio, 1938. Historia de Cuba: en sus relaciones con los Estados Unidos y España, Tomo I-IV, La Habana: Jesus Montero.

- 山岡加奈子編 2018.『ハイチとドミニカ共和国―ひとつの島に共存するカリブ二国の発展と今―』(アジ研選書No.48)、アジア経済研究所。

写真の出典

- 写真1~2,4:筆者撮影。

- 写真3:Sunamis Fabelo撮影。

著者プロフィール

山岡加奈子(やまおか・かなこ) アジア経済研究所新領域研究センター・グローバル研究グループ。担当はキューバを中心としたラテンアメリカ・カリブ地域。最近の著作に『現代ラテンアメリカ政治』(法律文化社、共編、2025年)、Japan, Latin America and the Caribbean: Working Together in a New Indo-Pacific (Edward Elger, 共著、近刊)など。