IDEスクエア

海外研究員レポート

経済は成長するも平均世帯所得は増加せず

PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/00049893

2012年10月

フィリピンの中間・富裕層は全世帯の約2割と推定される。残りの8割は低所得層だ。そして、この2割の中間・富裕層が消費市場の半分を占める。こうした状況は何十年と変わっておらず、フィリピンは所得格差が大きい社会である(詳細は拙稿「フィリピン――少数の中間・富裕層と多数の低所得層で成り立つ社会」 『アジ研ワールド・トレンド』2012年9月号 )。

ところで、本報告では上記拙稿で報告できなかったことを補足したい。それは、2000年代になって年平均4.8%の経済成長が続いているにもかかわらず、フィリピン全世帯の平均所得(実質額)は1997年をピークに減少ないし停滞しているという点である。ただし、この指摘は3年に一度実施されている家計調査が、同国の家計の実態をほぼ正しく反映していることを前提にしたものであるということを念のため付言しておこう。

注:実質額は、名目額を2000年を100とした消費者物価指数で除したもの。

出所:Family Income and Expenditure Survey(各年版)NSOより筆者作成。

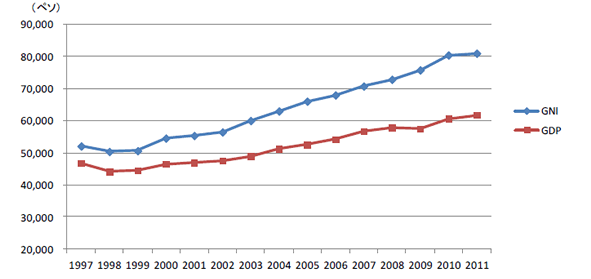

図1は平均世帯所得の名目額と実質額の推移を示したものである。平均世帯所得の名目額を消費者物価指数(CPI)で除したものを、実質額とした。同図を見るかぎり、平均世帯所得の名目額は順調に増加しているが、実質額は1997年をピークに増えていないことがわかる。試算によれば、2009年の平均世帯所得(実質額)は、1997年のそれの13%減である。ところが国民所得統計では、この間、1人当たり実質GDPが約1.3倍に、同実質GNIが約1.4倍に増加している(図2)。つまり、フィリピン経済は成長しているのに、実質的な世帯所得は増加してこなかったということになる。

出所:National Accounts of the Philippines(各年版)NSCBより筆者作成。

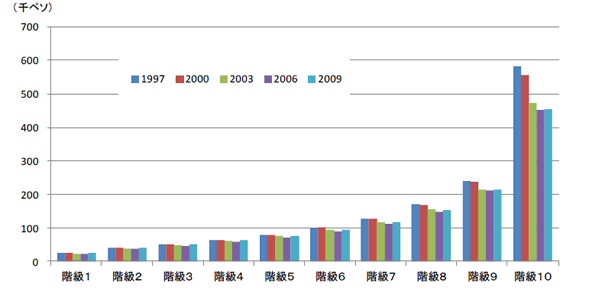

なお、図1では全世帯の所得を単純に平均したものを見たが、所得格差の大きいフィリピンでは富裕層が平均所得額をつり上げてしまう。そのため、もう少し詳細に、世帯を所得順に10階級に分けたものを見てみることにしよう。図3は1997年以降の階級別の平均世帯所得(実質額)の推移を示したものである。ここでも、ほぼすべての階級で平均世帯所得が増えていないことがわかる。とりわけ階級9と階級10は上位2割の世帯で中間・富裕層にあたるが、平均世帯所得(実質額)は1997年より明らかに減少している。

注:図1に同じ。 出所:図1に同じ。

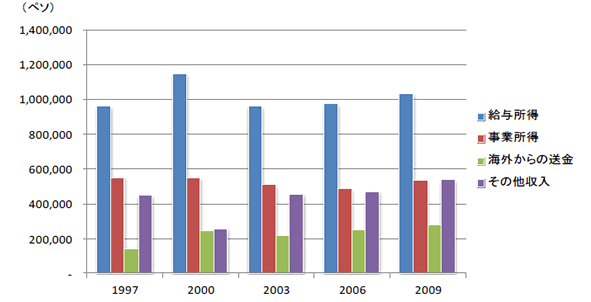

所得には給与や事業からの収益など、いくつかの収入源がある。そこで、収入源によって増減があるのかを確かめるため、収入源別(実質額)の推移を見たのが図4である。同図は統計の都合上、世帯所得の平均額ではなく、該当年の総所得を収入源別に分類した。内訳は(1)給与所得、(2)事業所得、(3)海外からの送金、(4)その他収入の4つである。(4)その他収入には、国内仕送り金、社会保障給付、受贈金、財産収入などが含まれる。同図をみると、給与所得と事業所得はそれぞれ2000年と1997年をピークに増加しておらず、海外からの送金とその他収入だけが、わずかに増えていることがわかるであろう。

注:図1に同じ。 出所:図1に同じ。

それでは、こうした実質所得が増加していない理由は何か。それは、物価上昇に見合った所得の増加がないからである。ちなみに、2009年の物価は1997年のそれのほぼ2倍である。つまり、名目所得のほうが2倍になっていないということだ。給与(賃金)の上昇が緩慢であったことに加えて、事業所得の伸びも同様に緩慢であったのである。

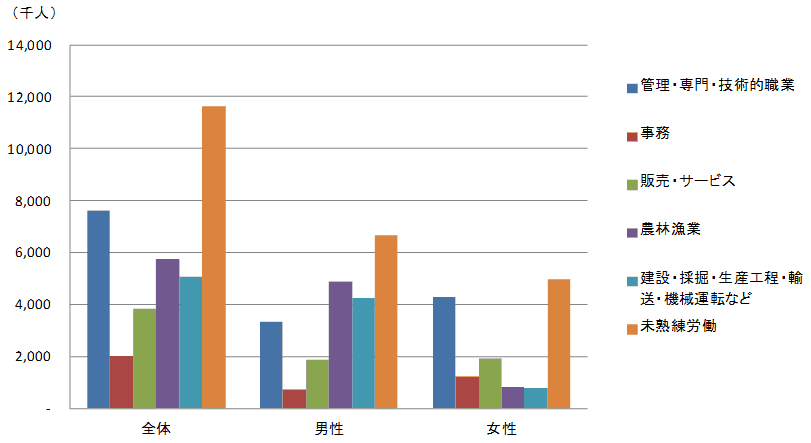

賃金についてはさらに詳細な分析が必要だが、その上昇が緩慢な背景には、労働市場があまり逼迫していないことがあると考えられる。周知のとおり、フィリピンは海外就労者が多いうえ、それでもなお国内では失業率や不完全雇用率が高く、労働力が豊富な国である。また、失業者の半分は高卒以上の若者である。高度かつ特殊な技術やスキルをあまり必要としない職種であれば、労働力の確保に特段困ることはない。他方、事業所得の伸びが緩慢な背景には、農業やサービス業などの生産性の低い業種を生業とする世帯の多さが挙げられる。これはフィリピンの経済構造を見ても明らかだ。

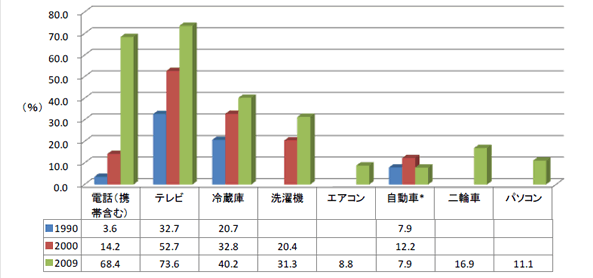

注:空欄はデータなし。1990年と2000年の自動車は二輪車を含んでいる可能性あり。総世帯数は1990年が1141万、2000年が1527万、2009年が1845万。

出所:Census of Pupulation and Housing (各年版)NSO; Familiy Income and Expenditure Survey (各年版)NSOより筆者作成。

平均世帯所得が実質的に増加していないとしたら、それは彼らの生活水準が大きく向上していないことになる。消費行動にも影響するであろう。確認のため、家電や自動車などの耐久消費財の家庭普及率を1990年、2000年、2009年の3時点で比較したものを図5に示した。統計当局の調査年によって対象品目が変っているようで、残念ながら十分な比較はできない。同図を見て、フィリピンにおける耐久消費財の普及状況をどう解釈したらよいだろうか。普及が遅いと見るか、それとも今後さらに普及が期待できる有望な市場と見るべきか。一点追記するとすれば、本報告では年間所得のみを観察しており、不動産や金融商品などの資産は考慮していない。上位中間層やとくに富裕層は多くの資産を保有していると思われ、年間所得の変動に消費行動がほとんど影響されないと考えられる。実際、子供の成長とともに乗用車を追加購入する富裕層なども少ないとはいえ存在する。

以上見てきたように、フィリピンでは経済が成長しているにもかかわらず、大半の世帯では生活水準の向上がもたらされていない可能性があることを確認した。また、冒頭でも述べたように所得格差が依然大きく、8割は低所得層である。本来ならば、その人口規模からして国内市場がもっと大きくてもよいかもしれず、加えて市場拡大の勢いも期待したいところだが、実際はそうではない。都市部のごく一部のみで生活水準の向上を実感する程度だ。

最後に、視点を変えよう。フィリピン資本の地場企業は、大手財閥系から中小企業まで、国内市場を対象とするサービス業が圧倒的に多い。特に大手財閥系は順調に利益を上げているが、彼らにとっても所得分配が大きく偏りかつ拡大の勢いが緩慢である国内市場は、それだけ売り上げ拡大の機会が狭められていることになりはしないか。また、新たな企業の参入もそれだけ難しい。誤解を恐れずにいえば、フィリピン経済は低均衡の状態であるような気がしてならないのである。