IDEスクエア

ミャンマー・クーデターが突きつける日本の政府開発援助(ODA)の課題

Myanmar coup poses a challenge to Japan’s ODA policy

PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/00052836

工藤 年博

Toshihiro Kudo

2021年10月

(8,603字)

日本ODAへの批判

2021年2月1日のミャンマー国軍によるクーデターを機に、日本の外交姿勢に対してミャンマー国民の間で厳しい批判が巻き起こった。欧米諸国が国軍やその関連企業に対して標的制裁(targeted sanctions)を発動したのに対し、日本は厳しい措置をとらず、むしろ「独自のパイプ」をいかして国軍幹部への働きかけを重視したからである。つまり、日本の姿勢はミャンマー国軍に宥和的過ぎるとの批判であった。

なかでも日本がミャンマーに供与しているODAについて、クーデター後も実施中の案件を継続し、完全には止めなかったことは厳しく批判された。さらに、ODAによる建設事業の一部が国軍関連企業に発注されていたことがわかると、ミャンマー国民の不信は増幅した。ミャンマー国民の批判や不信は、国軍関連企業とビジネスをしていた日本企業にも向けられた。

(少なくとも一部の)日本のODAや日本企業のビジネスは、ミャンマー国軍に資金を与えたのではないか。そして、その資金は武器購入に充てられ、クーデター後の市民弾圧に使われたのではないか。こうしたミャンマー国民の疑念は、そもそも10年前に日本が、国軍が依然として影響力をもつ政治体制であったミャンマーへのODA供与を再開したこと自体が間違っていたのではないか、という疑問まで生むに至っている。

そこで、本稿では10年前にまで遡り、1988年の軍事クーデター後に事実上凍結された日本の対ミャンマーODAが、2013年に本格的再開を果たす背景と経緯を検討したい。今後、ODAを凍結するにせよ本格的に再開するにせよ、そこが議論の出発点になるからだ。そのうえで、日本のODAがミャンマーになにをもたらしたかを検討し、今後の日本の援助政策へのインプリケーションを引き出したい。

念願のODA再開

はじめに次の文章をみてもらいたい。 「この年、日本はミャンマーに対する最大の援助国であった。日本のODAはミャンマーが世界各国から受け取った二国間援助(3億3300万ドル)の78%を占めた。また、ミャンマーは日本のODA供与国のなかで、7番目に大きな受取国であった。ところが、同年、国軍によるクーデターが発生し、民主化を求めて全国的なデモを展開した無防備の市民に対して国軍が発砲、多くの死傷者を出した。欧米諸国を中心にミャンマー国軍に対する制裁が発動された。しかし、日本は制裁には加わらず、ODAについても一部の継続案件を再開した。民主派からは日本政府に対して厳しい批判が寄せられた。1」

この年とはいつのことを指すのか。多くの読者は、冒頭で紹介した2021年2月のクーデター後の出来事と思うのではないだろうか。じつは、これは今から30年以上前の1988年9月にミャンマーで起きた国軍クーデターのときの話である。さらに付け加えれば、日本はこのクーデターの5カ月後の1989年2月17日に軍政を承認している。軍政の早期承認と援助の一部再開には、同年2月24日の大葬の礼にミャンマー政府幹部の参列を間に合わせたいという思惑があったとされる。また、当時、ODAプロジェクトを担当していた日本の援助関連企業からの要望も影響したといわれる。日本は30年以上前にも、今回と同様な状況に直面していたのである。

その後日本政府は対ミャンマー援助の本格的再開を模索したものの、冷戦後に人権外交を強めたアメリカと、民主派リーダーのアウンサンスーチー(以下、スーチー)の強い反対によって実現できなかった。日本がミャンマーへの援助を本格的に再開するのは、2011年の民政移管により誕生したテインセイン大統領が「民主化」2と経済改革に乗り出して以降である。2013年1月、国際協力機構(JICA)はミャンマーの円借款の延滞元本2735億円のうち1598億円を実質的な円借款の借換で解消し、残りの1137億円の債務は免除した。また、金利と遅延損害金についても免除することで、延滞債務の問題を解消した(中尾 2020)。これにより、日本はミャンマーに対して新たなODAを供与できる環境を整えた。アジア開発銀行(ADB)と世界銀行(WB)への延滞債務も、国際協力銀行(JBIC)がミャンマーにつなぎ融資を提供することで解消された。こうして日本、ADB、WBが新規借款を出すことができるようになり、世界がミャンマーを支援する体制が整った。

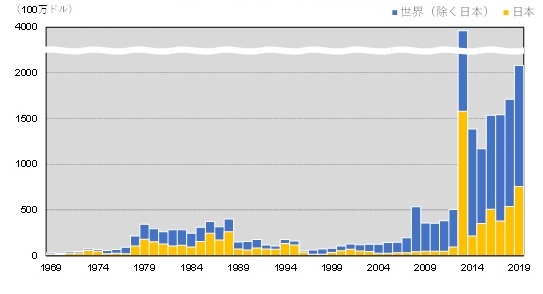

2019年の日本のミャンマー向けODAは支出純額ベースで7億5700万ドルとなった。これはインド向け17億9500万ドル、バングラデシュ向け11億3900万ドルに次いで第3位である。2015~17年の間にミャンマーが受け取った二国間援助(30億5200万ドル)のうち、12億3700万ドル(41%)は日本のODAであった。1988年以降の事実上の援助凍結から四半世紀を経て、日本の対ミャンマーODAは完全復活したのである(図1)3。

図1 ミャンマーのODA受取額

(原典)World Bank, World Development Indicators;外務省国際協力局『政府開発援助(ODA)国別データ集』(各年版)。

引き継がれる「特別な関係」

この時期、日本のミャンマーへのODAが、円滑かつスピーディに再開したのはなぜだろうか。当時、東日本大震災後の日本は不況下にあって、2014年4月には消費増税が予定されており、国民は税金の使い道に敏感になっていた。にもかかわらず、ミャンマーに対する巨額の延滞債務を帳消しにすることに、誰も反対しなかった。日本では2012年12月に民主党の野田政権から自民党の安倍政権へと政権交代が起きたが、ミャンマーを支援する方針に変更はなかった。2012年12月に東京でミャンマー支援国会議を開催した中尾武彦財務官(当時、後にADB総裁)は、その著書のなかで「日本の歴代政権も民間も、ミャンマーを支援したいという気持ちは一貫していた」(中尾 2020)と述べている。

第1の要因は、軍政時代も続いた日本の政治家や官僚のミャンマーへのロマンチシズムと愛着である。日本とミャンマーは歴史と人的つながりを背景とする「特別な関係」にあったとされる(根本 1993)。1962年のクーデター以降、四半世紀に及び権力を握ったネーウィン将軍は、日本軍に訓練を受けたいわゆる「30人の志士」のひとりであった。1988年以降、新たな軍政時代に入っても、「特別な関係」を引き継いだ人々が政官財界にいた。日本にはビルマ・ロビーといわれる政治家がおり、そのひとりは岸信介とその義理の息子の安倍晋太郎であり、そのつながりは安倍晋三へと引き継がれた。官界や財界にもミャンマー・ファン、いわゆる「ビルメロ」(ビルマを好きでメロメロになっている人)が多くいた。

こうした人的ネットワークを束ね、日本のミャンマー支援再開へ向けてリーダーシップを発揮したのが渡邉秀央・元郵政大臣と仙谷由人・元内閣官房長官であった。この2人の存在が第2の要因である。渡邉は内閣官房副長官であったとき、中曽根元首相から日本とミャンマーの関係強化の役割を託され、1990年から定期的にミャンマーを訪問していた。そのなかで2003年に当時シャン州黄金の三角地帯の軍管区司令官だったテインセインと知り合ったという。その渡邉が国内でタッグを組んだのが仙谷であった。渡邉がテインセイン大統領と話をし、仙谷が民主党政権内をまとめた。延滞債務の実質的な帳消しを決めたのは野田政権であった。それが安倍政権に引き継がれたため、与野党共に反対する人がいなくなった。外務省、財務省、経済産業省、JICAなどの関係者は、ODA再開へ向けた作業を精力的にこなした。こうしたなかで、渡邉がミャンマー支援を進めるために、2012年3月に設立したのが「日本ミャンマー協会」であった。

経済機会と安全保障

第3の要因は、市場としてあるいは生産拠点としてのミャンマーへの実業界による期待である。欧米の制裁と軍政という霧が晴れると、日本人に馴染みの深いタイの隣に人口5400万人、メコン地域最大の国土をもつ国が忽然と姿を現した(ようにみえた)。「アジア最後のフロンティア」の出現に実業界は驚き、まだ始発も出ていないのに「バスに乗り遅れるな」と色めき立った。実際、2012年の経済団体の賀詞交歓会での挨拶は「もうミャンマーへ行った?」であったといわれる。しかし、当時のミャンマーには企業が進出できるだけのインフラがなかった。そこでODAでインフラ整備を進めてもらいたいとの要望が、実業界から出たのである。経済産業省がティラワ経済特区を強力に推進したのには、こうした実業界の期待があった。

第4の要因は、安倍首相の外交姿勢である。21世紀に入り中国の台頭と東南アジアへの影響力の増大に首相は懸念を強めていた。こうしたなか、テインセイン大統領の下で「民主化」、市場経済化、対外開放をすすめつつ、いわゆる「中国離れ」を起こしたミャンマーを支援することは日本の国益にかなうものと認識された。2016年に安倍首相が「自由で開かれたインド太平洋」(Free and Open Indo-Pacific: FOIP)構想を提唱すると、ミャンマー支援はその重要なピースとして位置づけられた。

もちろん、ここにはアメリカのミャンマー政策の変化も関係している。これが第5の要因である。オバマ大統領は2011年11月、オーストラリア議会で外交・安全保障政策の新たな方針となるアジア太平洋重視政策、いわゆる「リバランス」を表明した。新たな外交方針の下でテインセイン大統領の改革を評価したアメリカは、同年12月にヒラリー・クリントン国務長官をミャンマーに派遣した。この訪問が日本のミャンマー支援のギアを一段上げることになった。2013年11月にはオバマ大統領が、アメリカの現職大統領としては初めてミャンマーを訪問した。

FOIPを経済面から支える柱のひとつが、質の高いインフラの輸出であった。これは中国が進める「一帯一路」に対抗する意味合いもあった。具体的には、2013年3月12日に内閣官房長官の下に「経協インフラ戦略会議」が設置された。翌13日に開かれた第1回会合の議題は、ミャンマー支援についてであった。ここで官民合同タスクフォースとティラワ開発タスクフォースが設置された。前者には関係省庁とJICA、JBIC、日本貿易振興機構(JETRO)などの政府関連機関に加えて、渡邉が会長を務める日本ミャンマー協会と笹川陽平が会長を務める日本財団も参加した。ここにミャンマー支援のための、オール・ジャパンの体制が出来上がった。

第6の要因は、先進ASEAN諸国がODAを卒業し始めるなかで、日本が新たな援助供与対象国を探す必要に迫られていたことである。ODAでインフラを整備するとともに、日本企業を含む外資を誘致し、グローバル・バリューチェーンに参入して経済成長を図るという成長戦略は、先進ASEAN諸国やベトナムで成功した開発モデルであった。いわゆる貿易・投資・経済協力の三位一体であり、ODAはその先兵役を果たしてきた。日本にとってミャンマーは、その成功モデルを再現できるかもしれない、ODAにとっての「アジア最後のフロンティア」でもあった。

周辺インフラはODAで整備され、ミャンマー最大規模の工業団地となった。

ODAはなにをもたらしたか

こうして10年前のテインセイン大統領の「上からの改革」は、世界中の支援を受けることとなった。なかでも日本のODAが果たした役割は大きかった。日本の支援がなければ、テインセイン大統領の改革がここまで成功することはなかったといっても過言ではない。社会主義を標榜していたネーウィン政権のときとの大きな違いは、テインセイン政権下ではODA事業が外資を含む民間投資を促進したことである。ティラワ経済特区の開発が典型であるが、それはハード・インフラを整備するのみならず、ワンストップ・サービスなど効率的で公正な投資環境を整備するソフト面での効果も大きかった。

自由経済の経験の浅いミャンマーにおいては、近代的な市場経済を支える社会資本、法制度、経済制度、専門知識をもった人材など、いずれもが不足していた。こうした市場経済を支える基盤は、発展の初期段階においてはそのほとんどを政府が供給しなければならない。その意味で、ミャンマー政府を支援する技術協力の役割も重要であった。実際、今回のクーデター以前には多くのミャンマーの省庁にJICA専門家が派遣され、現地の官僚と机を並べて仕事をしていた。筆者も工業省の官僚と一緒に、産業政策の立案に取り組んだ経験がある。日本の協力はテインセイン政権とその後のスーチー率いる国民民主連盟(NLD)政権の改革を、強く後押ししたのである。

しかし、ミャンマー国軍は自ら始めた「民主化」と経済改革を、クーデターでご破算にしてしまった。もとより日本のODAがミャンマーの国内問題を解決することはできない。2021年2月のクーデターとその後の経緯は、「民主化」の10年間でも国軍、民主化勢力、少数民族武装勢力などの間の政治対立が解消されていなかったことを物語る。それでも10年間の経済成長、インフラ整備、世界経済への統合、メディアの自由化、人権状況の改善、民族紛争解決への取り組みなどは、独立後ミャンマー史上において画期的であったといえる。そして、日本の協力はこうしたミャンマーの努力を支援した。

ODA中断に踏み切れない理由

とはいえ、今回のクーデターで協力の前提は崩れてしまった。現軍政下のミャンマーを支援することには正当性がないし、ミャンマーと日本の両国民の理解も得られないだろう。ミャンマー国民からは日本政府に対して、国軍支配下にあるミャンマーへのODAを停止してほしいとの強い要望が出された。しかし、日本は新規ODAの停止は表明したものの、既存案件を含むすべてのODAの中断には踏み切らなかった。

なぜであろうか。ひとつには、ODA事業を中断できない現実的な制約があった。すでに述べたとおり、日本のODAは規模が大きく、ミャンマーにおけるインフラ建設など公共事業の重要な担い手であり、雇用も生み出していた。これらの事業が中断した場合、インフラ・サービスが国民に供給されず、現地協力企業の倒産や失業者が増加するなど、国民生活への影響が心配された。すでに前年から新型コロナウイルス感染症の拡大により経済状況は悪化しており、さらなる企業の倒産や失業者の増加は深刻な懸念材料であった。また、既存案件の契約企業へのリスクも危惧された。事業契約はODA資金を得たミャンマーの省庁や公的機関と日系企業を含む民間企業との間ですでに締結されており、たとえ日本政府がODA凍結を決めても、ミャンマー側は契約した民間企業に事業完遂を求めたであろう。個別の契約条件は不明だが、多くの場合、事業中断によるリスクは契約した民間企業が負わなければならなかったと推測される。日本のODAを信用して事業を請け負ってきた民間企業に、一方的にリスクを負わせることはできなかった。

もうひとつは、こうした現実的な制約に加えて、10年前に日本が対ミャンマーODAの再開を決定した要因の多くが、じつはクーデター後も変わってはいないことである。先述した6つの要因のうち、第1の要因として指摘したロマンチシズムや愛着で、もはや国軍支配下のミャンマーへの支援を正当化できないことは明らかである。第2の要因であった「2人」の影響力も弱まった。民主党は政権を失い、仙谷元官房長官は物故した。「日本ミャンマー協会」を率いる渡邉会長は、国軍に近い立場をとっているとしてミャンマー国民から厳しい批判を受けた。たとえ渡邉がODAの再開を主張しても(現時点ではそのような主張はしていないが)、その影響力でODA政策を変更できるわけではない。

しかし、第3から第5の経済と安全保障に関する要因は、大きくは変わっていない。もちろん、クーデター後のミャンマーは「アジア最後のフロンティア」と称されるような状況にはない。世界銀行は2021年7月26日、ミャンマーの経済成長率が2021年度(2020年10月~2021年9月)にマイナス18%になるとの見通しを発表した。それでも、人口規模や広大な国土面積、天然資源や文化の豊かさ、中国・インド・タイと国境を接し、ベンガル湾に面する地理的位置など、市場あるいは生産拠点としてのミャンマーのポテンシャルは失われていない。アメリカはミャンマー国軍幹部や関連企業に標的制裁を科しているが、かつてのように貿易・投資・金融を全面的に禁止する制裁には踏み切っていない。日米両国はミャンマーを、依然としてFOIPの重要な構成国として認識している。

今回のクーデターによってミャンマーにおけるいわゆる日本型開発モデルが大きく後退したことは間違いない。しかし、ここ10年間で多くの日系企業が進出しており、日本政府が三位一体型の経済協力をすぐに諦めることはないだろう。つまり、第6の要因もいまだに有効だと考えられる。

問われる日本の援助政策

今後、援助を凍結するにしろ、本格的に再開するにしろ、この10年間で日本のODAはどのような成果を上げ、どのような失敗をしたのか、こうした点を具体的に検証していくことが政府には求められる。

そして、この検証において重要な点は、ミャンマー国民の日本のODAに対する疑念に答えることである。今回のクーデター後に市民を弾圧した軍人の装備をみると、2007年の「サフラン革命」4の弾圧のときと比べて格段に充実していることがわかる。これはミャンマー政府による軍隊の近代化の努力の成果であるが、同時に国軍が「民主化」の10年間で組織として大きな経済的利益を得たことも示唆する。国軍関連企業の事業拡大も報告されている。こうした国軍の経済利益の拡大に、日本のODAは本当に関わっていなかったのか。

また、そもそも「半分の民主主義」であったミャンマーに、ODAを供与したことが妥当であったのか。この点も検証が必要である。ODAにファンジビリティ(資金の流用可能性)5がある限り、非民主主義国家への支援は、常に権威主義体制の強化の危険と隣り合わせである。もちろん、図1に示されるように、この時期は世界中がミャンマーの「半分の民主主義」を支援したのであり、これは日本に限られた問題ではない。

さらには、ミャンマーのクーデターを機に、ODA政策を超え、日本の人権外交のあり方についても問題提起がなされた。外国での人権侵害に対して制裁を科せるようにする、いわゆる日本版「マグニツキー法(人権侵害制裁法)」6制定の議論が活発になったのである。

これまで日本の対ミャンマーODAは日本の援助政策の変遷を映す歴史の鏡のような存在であった。それは今回も例外ではない。対ミャンマーODAは、再び日本の援助政策に課題を突きつけている。

写真の出典

- 本文 住友商事提供(2020年7月撮影)。

- インデックスページ 首相官邸ホームページ、On November 2, 2016, Prime Minister Abe held a meeting with Aung San Suu Kyi, the State Counsellor of the Federal Republic of Myanmar, at the Guest House Akasaka Palace(Government of Japan Standard Terms of Use(Ver.2.0), CC BY 4.0)。

参考文献

- 工藤年博 1993.「日本の対ビルマ援助政策の変遷と問題点」『通信』79号(11月25日)東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所、1-18ページ.

- 高橋基樹 2005.「ファンジビリティと開発援助――貧困国家に対する一般財政支援の課題――」『国民経済雑誌』191(6)(2005年6月)神戸大学、67-86ページ.

- 中尾武彦 2020. 『アジア経済はどう変わったか――アジア開発銀行総裁日記――』(Kindle版)中央公論新社.

- 根本敬 1993.「「日本とビルマの特別な関係」?――対ビルマ外交に影を落としてきたもの――」『通信』77号(3月25日)、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所、11-17ページ.

- Junya, Ishii 2021. SISP Dissertation Seminar: Japan’s Policy toward Myanmar (1954-2021)におけるプレゼンテーション資料(2021年8月30日).

著者プロフィール

工藤年博(くどうとしひろ) 政策研究大学院大学教授。主な編著に『アウンサンスーチー政権下のミャンマー経済――最後のフロンティアの成長戦略――』(大木博巳と共編著、文眞堂、2020年)、『ポスト軍政のミャンマー――改革の実像――』(アジア経済研究所、2015年)、『ミャンマー政治の実像――軍政23年の功罪と新政権のゆくえ――』(同、2012年)、『ミャンマー経済の実像――なぜ軍政は生き残れたのか――』(同、2008年)など。

注

- この文章は、工藤(1993)で述べた内容を要約したものである。

- ミャンマーは2011年に、23年ぶりに軍政からの民政移管を実現した。新政権を主導したのは国軍出身のテインセイン大統領であった。しかし、この新たな政治体制は国軍に特権的地位を与え、国軍の国政関与を保障する2008年憲法に基づくものであり、「半分の民主主義」と呼ぶべきものであった。2008年憲法は、選挙を通じて選ばれる大統領と国軍最高司令官の2人を首脳(Akyi Ake)と位置付けており、それは実質的に2人のリーダーによる両頭制であった。

- ミャンマーのODA受取額は1989年以降低い水準で推移したが、2008年に急増した。この援助は同年5月に14万人の死者・行方不明者を出した、サイクロン・ナルギスの被害に対する人道支援が中心であった。ただし、円借款が中心であった日本の援助は大きく増加していない。

- 2007年8月から9月にかけて展開された大規模な反軍政デモ。サフラン色の袈裟を着た僧侶が主導したことから、「サフラン革命」と呼ばれる。デモは国軍の発砲により鎮圧された。

- 援助供与国は特定の目的・使途をもってODAを供与するが、資金は他の財・サービスと交換可能(fungible)であるため、ODA受取国が当初の目的・使途とおりに資金を使わない可能性がある問題。ファンジビリティは一般財政支援などの資金協力のみで発生する問題と考えられがちであるが、実際には物資供与型支援や債務救済によっても生じ得る(高橋 2005)。

- 「マグニツキー法」という名称は、ロシア当局の汚職を告発した後に逮捕され、獄中死したロシア人弁護士の名前に由来する。人権侵害に関わった外国の個人や団体に、資産凍結や入国禁止といった制裁を科す法律。アメリカが2012年に対ロシア制裁法として制定し、その後対象を全世界に拡大した。主要7カ国(G7)のうち、人権侵害を制裁する法律をもたないのは日本だけである。