レポート・報告書

アジ研ポリシー・ブリーフ

No.199 RCEPの利用とその選択要因

早川 和伸、Archanun Kohpaiboon、Francis Mark Quimba

PDF (561KB)

- RCEPの利用状況が芳しくない理由として、発効から数年しか経っていないため、RCEPが最低の関税率になっている品目が少ないことが挙げられる。

- また、その他のFTAと共に無税になっている場合、RCEPではなく、既存のFTAが利用され続けていることも、もうひとつの要因である。

- 累積や自己申告制度などは、RCEPの利用額を大きく引き上げるまでには至っていない。

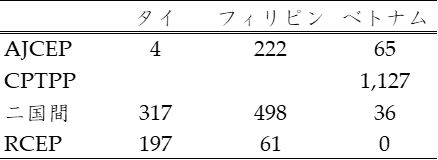

表1.最低税率品目数:日本からの輸出

1つ目は、既存のFTAより低い関税率がRCEPで設定されていれば、RCEPが利用されやすい。例えば表1は、2023年に日本からタイなどに輸出する際に、各FTAが最も低い関税率を提供する品目数を示している(同率を含まない)。タイ向けでは、AJCEP(日ASEAN)や二国間FTA(JTEPA)よりも低いRCEP税率が設定されている品目が197品目あり、これらの品目ではRCEPを利用するメリットがある。同様に、フィリピン向けでは61品目がこれに該当する。一方で、ベトナム向けではCPTPPがあるため、RCEPが最低税率になる品目はない。

2つ目は、RCEPのほうが品目別規則(PSR)を満たしやすい場合である。アジ研ポリシー・ブリーフNo. 141で示したとおり、RCEPのPSRは、全体的にAJCEPに似ているものの、「CH(4桁変更基準)もしくはRVC(付加価値基準)」が「CS(6桁)もしくはRVC」という、より緩やかなPSRに代わっている品目も少なくない。

3つ目は、累積規定である。サプライチェーンがASEAN諸国に加え、少なくとも2カ国の非ASEAN国を含む場合、RCEPの累積規定を使って初めてPSRを満たせるかもしれない。

4つ目は、Back-to-back CO(連続する原産地証明書)の活用で、シンガポールなどの倉庫に集約して、発注に応じてASEAN国や複数の非ASEAN国に輸出するような場合は、RCEPの利用が必要になる。

最後は、認定輸出者制度や自己申告制度の利用を目的としたものである。少なくともこれら5つの要因は、RCEPの利用促進を考えるうえで重要な要因となる。

RCEPの利用状況

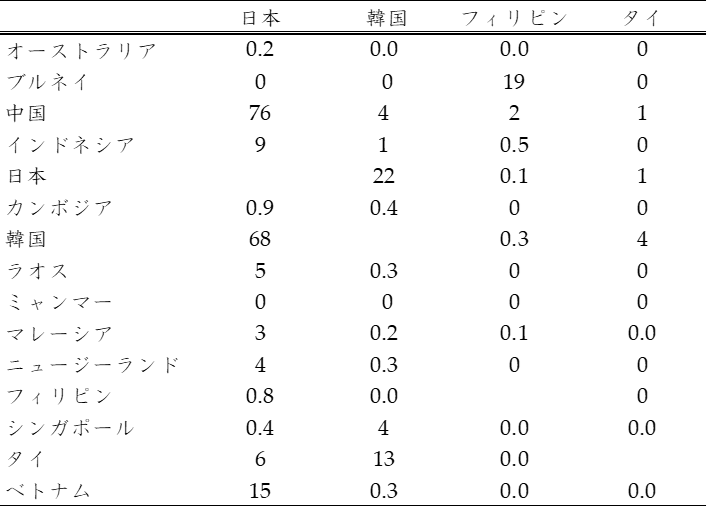

RCEPの利用状況を簡単に確認しておこう。日本、韓国、フィリピン、タイの輸入を対象に、RCEPメンバー国からの輸入額に占める、RCEP税率を用いた輸入額のシェアを計算する。集計の際には、RCEP特恵対象品目に限定している。フィリピンのみ、2024年の1月から10月の値であり、それ以外は2023年全体の値となっている。データは各国の税関より入手している。表2に示されているとおり、RCEPが初めてのFTAとなる日中間、日韓間と一部の例外を除くと、RCEPはほとんど利用されていない。

表2.RCEP税率による輸入額シェア(%)

FTAの選択要因分析

RCEPがあまり利用されない原因を探るために、日本、タイ、フィリピンの輸入において、どういう要因で利用するFTAが選択されているかを計量経済学の手法を用いて分析した。その結果、主に4点の傾向が見られた。

第一に、より関税率が低いFTAが選択されている。ただし、日本からの輸出やRCEPにおいて、FTA選択の関税率に対する反応が弱い。第二に、より緩やかなPSRを持つFTAが利用されている。例えば、併用型より選択型、CC(2桁)よりもCSとの組み合わせのほうが選択されている。第三に、上流製品ほどRCEPが選択されている。上流製品の貿易は国際的工程間分業を示唆するため、この結果は累積の活用を意味しているのかもしれない。第四に、シンガポールやマレーシアからの再輸出が多い品目では、RCEPなど地域的なFTAが用いられており、Back-to-back COの活用が示唆されている。ただし、これら第三、第四の量的影響は小さい。

計量経済学的には分析できていないが、自己申告制度の利用状況について、日本の輸入を対象に調べてみた。RCEPを用いた輸入額のうち、自己申告制度を利用している金額のシェアは、オーストラリアとシンガポールでは50%を超え、それなりに高いものの、それ以外ではあまり自己申告制度は用いられていない。

以上から、概ね、理屈どおりにFTAが選択されていることが分かった。RCEPの利用が少ないのは、(i)発効から数年しか経っていないため、依然として利用可能な最低税率になっていないこと、(ii)その他のFTAと共に最低税率になっている場合、既存のFTAが利用され続けていることが主因と考えられる。上述したRCEP選択の第三から第五の要因は、RCEPの利用額を大きく引き上げるほどに至っていない。

RCEPを選択すべき品目

最後に、日本のタイやフィリピン向け輸出において、RCEPの利用を促すべき品目について指摘する。とくに、RCEPの関税率がその他のFTA税率よりも低い品目を取り上げる。

そういった品目のうち、その他のFTAよりもRCEPのほうがPSRが緩やかな品目では、RCEPが利用されるべきである。それにもかかわらず、RCEPが最大の利用率になっていない品目(HS8桁レベル)が、タイ向けで11品目(魚のフィレ:0304)、フィリピン向けで1品目(水酸化ナトリウム:28151100)ある。

また、RCEPのPSRの厳しさがその他FTAのそれと同程度で、RCEPが最大の利用率になっていない品目が、タイ向けでは124品目あり、エンジン部品(HS8409)、始動充電発電機 (HS8511)、自動車部品(HS8708)などである。フィリピン向けでは26品目あり、塩及び純塩化ナトリウム(2501)、五酸化二りん・りん酸及びポリりん酸(2809)、鋳物用の鋳型(3824)などである。

おわりに

RCEPの利用状況が芳しくない理由として、時間が解決してくれる問題のほか、既存FTAへの「慣れ」があることが分かった。そのため現時点では、関税上のベネフィットがあるなど、明らかにRCEPのほうが条件が良いときに、しっかりRCEPが利用されるように情報提供していくことが重要と考える。

(はやかわ かずのぶ/バンコク研究センター、アチャヌン コウパイブーン/タマサート大学、フランシス マーク キンバ/フィリピン開発研究所)

本報告の内容や意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式見解を示すものではありません

©2024 執筆者

2025年3月7日 本文外の記述を修正