IDEスクエア

海外研究員レポート

政治学における内生的制度(endogenous institutions)の研究:新興民主主義国の制度選択・制度形成分析にむけて

PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/00050043

川中 豪

2006年7月

2005年10月の第1回現地報告で合理的選択論の可能性、特に途上国政治研究への適用可能性について触れたが、今回は具体的にどういった論点を取り上げることができるのかについて触れてみたいと思う。筆者としては、特に合理的選択制度論(あるいは組織の新経済学)が、新興民主主義国の制度選択、あるいは制度形成を説明するのに有用ではないかと考えている1。

合理的選択制度論には、まず、制度を外生的(exogenous)なものととらえて、制度がどのような効果を生み出すか、という議論がある。これは制度を所与のものと考え、それがどのような政治的な結果(例えば政策のタイプ)を生むのかを議論するものである。一方、制度を内生的なものととられて、制度がどのように選択され、あるいは形成されるのか、という議論がある。これは、制度が生まれるのはなぜか、その制度が選択されるのはなぜか、制度が維持されるのはなぜか、ということに関心を寄せる議論である2。前者の流れにおいては、すでに新興民主主義国を含めた比較研究が蓄積されつつある3。対して、後者は議論そのものが比較的新しく、また、ゲーム理論などの基礎知識が必要とされることもあって、新興民主主義国を対象とした研究ではまだそれほど多くの蓄積があるとはいえない。しかし、内生的制度を理解することこそが新しく立ち現れた民主主義の制度を理解するための理論的枠組みを提供する可能性を持っている。 内生的制度の研究において二つの議論が新興民主主義国(もちろん古い民主主義国を対象とした研究にとっても重要な意義を持つが)の分析に意味があると考える4。ひとつは、ミクロの政治を対象とするものである。政府の制度、より具体的に言えば、立法府、立法府と執政府、立法府と官僚機構、執政府と官僚機構などの制度を分析するものである。経済学における企業の理論を応用し、取引費用や集合行為問題という概念を持ち込み、これらを低減するものとして、政府の制度が構築されていったと考える見方である。そして、そのなかで、制度がプリンシパル・エージェント関係を構築するものであると考え、その存立のメカニズムを説明しようとする議論が生まれている。

もうひとつは、よりマクロの政治体制の問題を対象としたものである。法の支配、民主主義の定着などが成立する条件は何かを探り、その成立のメカニズムを説明しようとする理論である。この議論は、法の支配、民主主義の定着を均衡ととらえる。有力な政治勢力がそれぞれの利益を実現するうえで民主主義の制度を遵守することが最適の戦略と考えるとき、言い換えれば、主要なアクターたちが民主主義の制度を無視するインセンティブを持たないとき、民主主義が自己拘束的(self-enforcing)となり、安定すると考えるものである。これは新興民主主義の問題そのものということができよう。以下、この二つの議論を少し詳しく見てみよう。

Ⅰ.取引費用の政治学、集合行為問題、プリンシパル・エージェント理論

合理的選択制度論において、内生的な制度とは、各アクターが抱える諸問題を解決するためのもので あり、それは均衡として捉えられる。すべてのアクターが協力することにインセンティブをもつようであれば、協力は自己拘束的となり、これによって均衡としての制度が成立する(Weingast 2002, p.671)。こうした見方はアメリカ議会研究において重要な役割を果たしてきた。個々の議員がその最終的なゴール――それは結局のところ「再選」となるわけだが(Mayhew 1974)――を達成するために、議会内の制度、議会と大統領・議会と官僚機構との関係の制度が生み出され、均衡を作っていると捉えるのである。その中でもいくつかの議論の流れがあるが、そもそもは、特定の議会内の制度、特に委員会制度がどうして採用されたのか、という問題から議論は出発している。そして、なぜ議員は立法権限を独占する立場に あるにもかかわらず、大統領や官僚機構に権限委任(delegation)をするのか、という問題に議論が展開されていく。結局、委員会制度の成立の議論と、大統領や官僚機構への権限委任の議論は統合されていく。委員会制度の問題にしても、それは、要するに個々の議員はなぜ委員会に権限を委任したと理解されるからである。

ここで重要な概念として取り上げられてきたのは「取引費用」である。取引費用の概念を用いた政治制度の分析は、経済学においてCoase(1937)によってはじめられた企業の研究を応用したものである。取引費用は、North(1990)によれば、測定コスト(measuring cost)と実施コスト(enforcement cost)によって構成される。前者は、取引する財・サービスの価値を測るコストであり、後者は、その取引を実施する際に生じるコストである。議会の委員会は、票の交換、あるいは政策策定に関わるコストを削減するために成立した制度であると考えられる。

こうした理解に基づく理論にはそのなかで相違もある。標準的な整理に従うと以下の三つにまとめられる5。すなわち、(1)多数決ルールのもと各議員がそれぞれの目的を達成するために票の交換が必要となり、交換の「契約」を実行的なものにするため(合意後の機会主義的行動の抑制)委員会制度があるとする分配的アプローチ(distributive approach、Weingast and Marshall 1988)、(2)政策の採用とその結果の関係については一般に知ることが困難である。そのため委員会をもうけ、その情報を集約していくことが効率的であり、結果として各議員の目的に合致した政策の形成を行うことが可能だという情報的アプローチ(informational approach、Krehbiel 1991)、(3)議員の集合行為問題を解決する手段として、政党が「立法カルテル」の役割を果たしており、委員会よりもむしろ政党が重要で、政党が委員会をコントロールしていると考える政党アプローチ(party government approach, Cox and McCubbins 1993)である。

取引費用の概念はさらに大統領や官僚機構への議会からの権限委任の問題に適用されていく。企業の理論では、どこまで自分たちが活動に関わるか、どこ局面から他の企業からの購入や委託をすることになるのか、という点について、あまり他の企業に依存するとホールド・アップの状態が起こるが、かといってすべて自分たちでやると調整問題が発生する、と考える。そこで、この二つのコストを計算して適正な企業の規模が決定されると見る。議会の大統領への委任も同様で、すべて議会で政策をまかなうのはコストがかかる。ひとつは議員間での調整問題、それに伴う非効率性である。もうひとつはすべての政策について時間を割くことよりもより再選に直結した政策に集中したい、そして、高度に専門化した政策に対処できない、さらに政策効果の不確実性からそれに対する責任回避、という動機もある。そのためこうしたコストを回避するため、再選にあまり関わらないところについては、大統領およびその下部組織の行政機構に委任する、ということが発生する。ただ、すべて委任してしまうのも危険なので、委任の程度を制限する、あるいは委任しながらも同時に行政手続きの制定による制限を課す、あるいは独立した第三者機関(司法、委員会)に委任するという手法もとられると見る(Epstein and O'Halloran 1999)6。

さてこうした取引費用の概念が政治制度の分析に導入されるなかで、個々のアクターにとって重要な課題として特に集合行為問題が大きな焦点となってきた。これは、個々のアクターがそれぞれの利益極大化を進めていく行動が集合されていくと、フリーラーダーの発生から、全体として利益を損なうことになるという問題(Olson 1971)、多くのアクターが存在する場合、調整が難しいという問題、さらには、社会選択の不安定性(アローの不可能性定理)の問題、などである。議会の制度の成立、議会と他の政府の府との関係も、実はこの集合行為問題の解決のための制度であるとする見方が出てくる(Kiewiet and McCubbins 1991, Cox and McCubbins 1993)。議会の委員会があり、その委員会に権限を委任すること、同様に政党の指導部、大統領、行政機構などに権限の委任が行われるのも、集合行為問題を解決するためという理解である。それは、集合行為問題を解決する最大の方法が、中心となる「権威」を置き、そこに権限を委任することという議論から生まれている。これはリーダーを集合行為問題解消のためのエージェントとしてとらえる見方であり(Fiorina and Shepsle 1989)、結局のところ、プリンシパル・エージェント関係としてこうした制度、委任などが生まれてきていると理解するものである7。こうした主要な政治制度をプリンシパル・エージェント関係として捉えると、今度は、プリンシパルとエージェントの情報の非対称性を前提として、プリンシパルがエージェントをどうコントロールするのか、という問題関心が生まれ、それがさらに制度のあり方を説明していくことになる。ここから「火災報知機型」の監督(McCubbins and Schwartz 1984)、行政手続きによる官僚のコントロール(McCubbines, Noll and Weingast 1987)といった理論が提唱されていくことになった。

Ⅱ.民主主義の定着と法の支配

議会を中心とした政府の制度についての議論が、ミクロのレベルの問題を取り扱っているとすれば、もうひとつの内生的制度の議論はマクロレベルの政治体制の問題を取り扱っている。それは民主主義の定着、法の支配をめぐる合理的選択制度論の議論である。

民主主義の定着は比較政治学のなかで主要なテーマとなってきた。しかし、民主主義が「ただひとつの可能性」(the only game in town)となった状態を民主主義の定着と考える(Linz and Stepan 1996, p.5)という定義については概ね合意が出てきたとはいえ、民主主義の定着を実現する条件について、言い換えれば民主主義の定着を説明する理論は発達してこなかった。合理的選択制度論は、安定した民主主義は自己拘束的(Self-enforcing)なものであり、均衡である、と考え、民主主義の定着のメカニズム解明に大きな貢献を果たしつつある。

Przeworski(1991)は、民主主義が定着するということは、政治に関わる勢力にとって、民主主義の制度を遵守することがそれぞれ自らの利益を実現することになると考える状況になること、すなわち、その制度を守るということ以外の選択肢をとるインセンティブがなく、民主主義の制度が自己拘束的となった状況である、と主張した。彼は、ゲーム理論の概念を用いて、これを民主主義の制度を遵守することがナッシュ均衡になっている状況であると説明している。この理論は、民主主義の定着のメカニズムを諸勢力のインセンティブから説明するものであり、民主主義の制度に従うことが、他者の強制によるのではなく、諸勢力が自発的にその状態を保つ状態と考える。その上で、定着にとって重要なことは、政府の恣意的行動を制限する制度の存在であり、それが「敗者」が政治的競争に負けたという結果を受け入れる条件となっていると主張した。

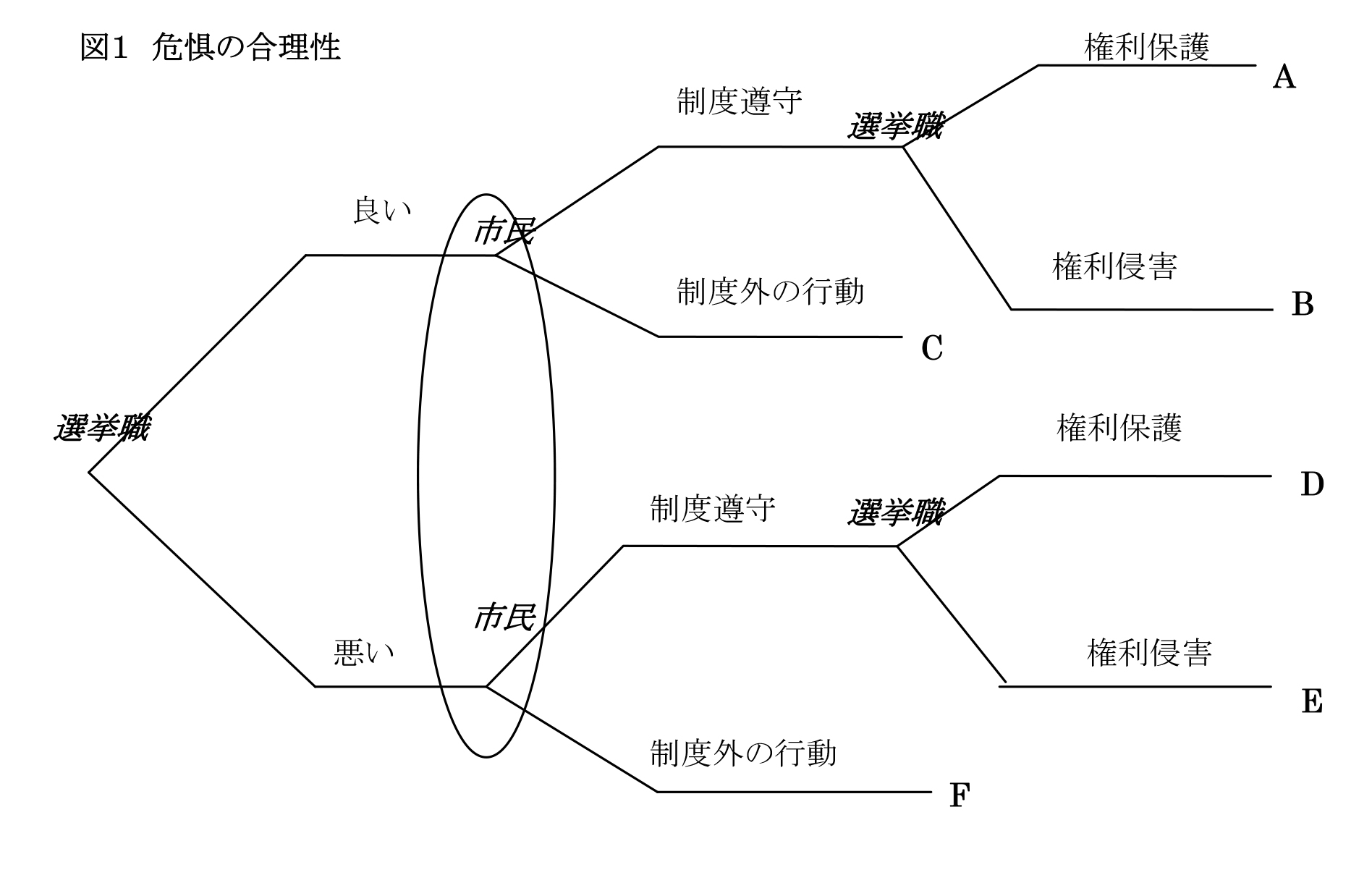

民主主義の定着の問題について、さらに合理的選択制度論の立場から、民主主義の安定、そしてその根幹にある法の支配の問題を、権力者と市民、市民間の調整問題の観点から、ゲーム理論にもとづいて理論化したのが、Weingast(1997)である8。ここでは、権力者が自らの権力に対する制限を受け入れることによって最大の利得を受け取られると考えた場合、その制度が自己拘束的となるととらえる。そしてそうした状態を生み出すのに重要な条件は、異なる市民の間で、権力者の権力に対する制限を加えることに関して合意が生まれていることだと考える。言い換えれば、市民間の調整ゲームがカギとなっている。以上の二つの議論を踏まえ、Weingast(2004)はさらに民主主義の定着に関して理論をより深化させている。民主主義の定着を、(1)権力外のいかなる重要なグループ、組織、政党も現権力を転覆し権力 奪取をはかろうとしていないこと、(2)権力の座にいるものが憲法のルールを守り、競争相手を侵害したり、選挙結果を無視したりしないこと、(3)市民がたとえ憲法の制度を超えて暴力を行使することによって利益を受けるとしても、民主主義を守ろうとすること、とした。こうした民主主義の定着は、民主主義の制度が自己拘束的になった場合実現するのであり、それをインセンティブの側面からみると、(1)権力外にいるアクターがシステムのなかでゴールを達成するインセンティブを持つこと、(2)権力の座にいるアクターがルールを守るインセンティブを持つこと、(3)こうしたアクターのインセンティブシステムのなかで、市民が政治指導者による侵害に対抗して民主主義を守る意思を持つこと、と理解することができると考える。そして、このようなインセンティブを説明するには三つの原理があるとする。まずは、(1)「危惧の合理性」 (rationality of fear)、市民が自らの生活、資産、生命に対する脅威を受けたとき、それを守る手段を講じる意思を持つこと、それは憲法外の行動を含む。そして、(2)成功する憲法は「危惧の合理性」の機先を制すものである。つまり、議会の手続きなどによって政府の政策に構造的な制限が加えられるようになっていることが重要。言い換えれば、憲法が、「政治の賞金」(stakes of politics)を制限する。ということである。最後に、(3)市民が政治リーダーによる侵害に対して民主主義を守る意思を持つこと。このうち、第2の原理はPrzeworski(1991)の権力に対する制限の議論に基づいたものであり、第3の原理はWeingast(1997)の市民間の調整問題、調整ゲームの議論に基づいたものである。一方、第1の原理がこの論文の新しいところで、この論文では、選挙で選ばれた権力者(選挙職)と市民の間で行われる情報不完備なダイナミック・ゲームとして捉えられている。この部分をもう少し詳しく紹介すると、以下のようになる。

原理1:危惧の合理性

ゲーム理論を使って、どのようなときに市民が選挙職に対し共同して反抗するのか、どのようなときに民主主義が安定するのかを示す。プレーヤーは選挙職と市民。戦略のセットは市民が(ルールを守る、ルールを越えて抵抗する)、選挙職は(市民との合意尊重、市民の権利の侵害)。結果は A、B、C であらわされる。選挙職にはその「自然」(nature)として「良い」と「悪い」があり、市民はそれをあらかじめ知りえないとする。選挙職が「悪い」可能性の確率をp(0<p<1)とし、「良い」可能性の確率(1-p)として、完全ベイジアン均衡を求めることになる。各プレーヤーの結果に対する選好の順序は以下のとおり。

結果に対する各プレーヤーの選好

良い選挙職→A>B>C

悪い選挙職→E>D>F

市民 →A=D>C=F>B=E

このとき、市民の側が制度遵守の行動をとるのは、

(1-p)A+pB>C

のときとなる。選挙職が「良い」場合は、市民は制度を遵守した場合、選挙職は市民の権利を保護し、結果は A になるが、選挙職が「悪い」場合は、市民が制度を遵守した場合、選挙職は市民の権利侵害を戦略として選択し、結果はE(=B)となるためである。ここからわかるのは市民が制度外の行動をとる分岐点となる、選挙職が「悪い」という確率の限界(threshold)が存在することである、それを p*とすると、上の式から、

p*=(A-C)/(A-B)

が導き出せる。そうするとp<p*のとき市民は法の遵守という戦略をとり、Aを均衡として成立させることとなる。一方、p≥p*のとき市民は制度外の行動をとることになり、民主主義は安定しない。この前提のもと、分母の市民が制度を遵守することによってうけるリスク(A-B)が高まると限界p*が小さくなるし、市民が制度外の行動を行うことで得られる利得が大きくなると分子(A-C)が小さくなるので、p*が小さくなる。そうす ると制度外の行動をとるという戦略を市民が採用する確率が大きくなっていく。

こうした議論から示されるのは、この危惧の合理性モデルが、選挙職の行動に対する市民の期待と、市民の制度遵守の意思の問題として、民主主義の安定を捉えるものだということである。

(出所)Weingast (2004、p167)。

原理1に加えて、原理2と原理3に関しては、憲法が重要な役割を果たすと考えられている。ひとつは手続きを通じて、あるいは拒否権プレーヤーの権限を強化することで、憲法が構造的に政府を抑制することが重要であるというものである。もうひとつは、憲法が市民に調整の手段を与える手助けをできると考える。それは憲法が市民間の調整のためのフォーカルポイントを生み出す環境を整えることであり、そのフォーカルポイントは、(1)権利に関する異なる見解が妥協できるようにする、(2)市民が権利を有するほうが権利を有しないよりも良い状況だと信じるようにする、(3)権利を保護するようなインセンティブを市民に与える、という役割を果たす。

Ⅲ.新興民主主義国の制度選択・制度形成

1.プリンシパル・エージェント理論と下院議会

フィリピン下院議会の特徴を表面的な現象面から見ると、(1)議員の党籍変更が頻繁にある(選挙後に大統領の政党に移籍するパターンが多い、(2)会派としての多数派(majority)の規模が大きい。第12議会(2001-2004年)で議員の91.8パーセント、第13議会(2004-2007年)で議員の80.9パーセントにおよぶ。会派としての多数派とは、下院議長選出に当たって、最終的に選出された候補に投票した 議員によって構成される。大統領の政党に属する議員のほか、その他の政党の議員が加わることが多く、一方で、同じ政党でも多数派と少数派(minority)に分かれることもフィリピンでは珍しくない。第12議会、第13議会の多数派の割合の高さからみると、ほとんどの議員が一人の下院議長候補を支持したことになる。こうした、政党が流動的であることと、議会の大半が多数派であることについて、二つないし、三つの説明がこれまでされてきたように思う。もっとも一般的なのが、(1)大統領からの利益を受けるため、大統領と関係の良い候補を下院議長として選出する、というものだろう。確かにこれまで、下院議長に選出された人々は大統領の政党に所属している。大統領からの利益供与の代表的なものはポークバレル資金 の支出なのだが、実は、多数派であることはかならずしも大統領からポークバレル資金を多く提供してもら うということにはなっていない9。また、そもそも大統領にとって、下院議会の80パーセント以上も支持を受 ける必要はない。必要な法案は過半数を握っていれば通すことができるし、もし大統領からの利益目当てで多数派が構成されるとすれば、支持者が多くなればなるほどそれを維持するためのコストがかさむということになる。

二つ目の説明は(2)下院議長が委員会の割り振り、委員会委員長の任命などに大きな権限を持つのでそのおこぼれにあずかりたい、というものである。確かにそれは間違ってはいないが、そもそも下院議長に多くの権限を与えたのは個々の議員である。下院議長の権限は憲法に規定されているものではなく (すなわち外生的なものではない)、各議会が開催される際に決められる院内規則、および慣習に基づいている。これは議員が同意しなければ成立しないのであり、むしろ、下院議長への権限の付与は議員たちの自発的な行動に基づいていると考えるべきであろう。そして、(3)下院議長となる候補のパーソナリティによって説明するものである。これはなかなか人気のある説明で、下院議員たちの個々の利益を調整する能力に長けた人が下院議会に存在し、その人が下院議長の候補となるので、大きな多数派が形成されるというものだ。この説明は偶然の要素を独立変数に組み込んでいるということもできるが、一面、的を射たところがある。それは下院議長の役割が調整問題の解決であるという点である。

先に述べたプリンシパル・エージェントの関係を議員と下院議長に当てはめて考えることで、この問題に光を当てることができるのではないかと考える。プリンシパルとしての議員と、エージェントとしての下院議長である。フィリピンにおいて政党は集合行為問題を解決する制度としてはあまり有効ではない。むしろ、下院議長をエージェントとしてのリーダーとして位置づけ、彼に権限を委任することで、下院の集合的利益の拡大をはかる、という構図が存在している可能性が高い。下院議会はライバルとなる上院に対抗し、かつ大統領と渡り合うために、集合的利益を効率的に実現していかなければならない。その一方で、地方小選挙区選出の議員たちは、それぞれの選挙区への利益供与が重要であるため、その利益調整、ログローリングなどを果たしていかなければならない。エージェントとしての能力が高い下院議長候補がいればそれに対する支持のインセンティブは強くなる。これまでのフィリピンの議会研究は、議員の社会経済的属性に着目し、そこから議員の行動を説明したり、あるいは政党の弱さを強調する説明が中心であったが、プリンシパル・エージェントの視点を持つことによって積極的に議会の制度、成り立ちの説明ができるようになるのではないだろうか。

集合行為問題の解決、取引費用の低減の視点は、フィリピンの下院議会に限らず、民主主義制度を採用した新興民主主義国の議会にとって普遍的な問題である。それぞれの制度のパターンは異なるが、それはそれぞれの与えられた外生的な環境のなかで、異なる制度が取引費用の問題などを解決する手段として望ましいからと考えることもできる。例えば、政党を通じて費用を低減するのか、議会内の制度を通じて費用を低減するのか、という違いがあろう。外生的な環境を視野に入れながら、アクターのインセンティブを軸に制度を捉えなおしていくと、新しい説明の可能性が大きく立ち現れてくると思われる。

2.民主主義の定着、法の支配

フィリピンでは、1986年の民主化以後、直後の政権に対しては軍事クーデタ未遂が繰り返された。 2001年には憲法の制度外の手段(辞任要求集会、大衆行動)によって現職大統領が任期途中で辞職に追い込まれ、そのあとを継いだ現大統領に対しても軍の一部、市民グループの一部から執拗に辞任させるための行動が繰り返されている。こうしたフィリピンの民主主義の状況に対して、均衡としての制度という説明はこれまでなかった視点を与えてくれる。

民主主義以外の選択肢がフィリピンで主張されているわけではない。しかし、現行の民主主義制度は、主要な政治勢力がそれを遵守するインセンティブを持っているか、自己拘束的な制度となっているか、と問われれば、そこには疑問があると言わざるを得ない。何がこうした状況を作っているのだろうか。

先の理論に沿ってみると、ひとつは「政治の賞金」が高いことが指摘できるだろう。大統領に選出されると任期の保証された6年間、一定程度のフリーハンドが与えられる。ネポティズム、スポイルシステムに支えられた権力者は、その権力を過度に抑制されることなく、自らの意思にそって行動する自由が大きい。これはWeingast(2004)の理論に沿えば、原理2の問題であり、既存の制度が自己拘束的になるのを妨げる。さらに、原理1の「危惧の合理性」に着目すれば、フィリピンにおいて、制度外の行動をとることに対する抵抗が少ないことが重要である。先の「危惧の合理性」のゲームに沿ってみると、Cに対する市民の選好が大きいということになる。先述の市民が制度外の行動をとる限界p*=(A-C)/(A-B)に当てはめて見れば、これは分子が小さくなることであり、すなわち限界 p*の値が小さくなることを意味する。選挙職が 「悪い」という確率pがそれほど高くない段階で、p≥p*という状況、すなわち市民が制度外の方法で自らの権利を守る行動に出るということを意味している。この C に対する市民の選好が大きくなるのは、政権に対する制度外の行動の繰り返しによって生み出されているように思われる。これまで制度外の行動が繰り返されたなかで、こうした行動のリスクが高くないことが情報として共有されている10。また、特に1986年の民主化の経験によって、そのときの行動パターンが市民の間である種のフォーカルポイントとなっている。クローニズム、汚職疑惑、それによる経済危機の懸念により、2001年に現職大統領が市民の制度外の行動(最終局面では軍の制度外の行動)によって辞職に追い込まれた事件も、以上のような理論によって説明される可能性を持っている。

むすび

内生的制度の理論、すなわち、制度を各アクターの最適戦略の上に構築された均衡と見て、自己拘束的となればそれが継続するととらえる議論は、制度をめぐる理論をより精緻なものにしている。主にアメリカ政治研究において蓄積されたこの議論は、新興民主主義国にとっても重要な視角を提起している。

アメリカ政治研究、特に前者のミクロの政治の研究では、点呼投票記録(roll call vote)や、それにもとづいて作成される各議員の政策志向性・イデオロギーのスコア(NOMINATE, Poole and Rosenthal 1985)などを使って、理論を検証するための実証的な作業も進められてきた。後者のマクロの政治に関する理論は、まだ研究が始まったばかりであるが、おそらく国を単位とした比較分析が有効な実証的な基礎を与えると思われる。いずれにしても、新興民主主義国の制度選択・制度形成を、均衡としての制度の枠組みで説明することができるかどうか、実証的な作業を進める必要がある。

文献リスト

- Coase, R.H. 1937. "The Nature of the Firm." Economica. Vol. 4, No.16: 386-405

- Cox, Gary W. and Mathew D. McCubbins. 1993. Legislative Leviathan: Party Government in the House. Berkeley: University of California Press.

- Epstein, David and Sharyn O'Halloran. 1999. Delegating Powers: A Transaction Cost Politics Approach to Policy Making under Separate Powers. Cambridge: Cambridge University Press.

- Fiorina, Morris P. and Kenneth A. Shepsle. 1989. "Formal Theories of Leadership: Agents, Agenda Setters, and Entrepreneurs." In Bryan D. Jones ed. Leadership and Politics: New Perspectives in Political Science. Lawrence: University of Kansas Press.

- Geddes, Barbara. 2002. "The Great Transformation in the Study of Politics in Developing Countries." in Ira Katznelson and Helen V. Milner eds., Political Science: State of the Discipline, New York: W.W. Norton & Company,

- Hall, Peter A. and Rosemary C. R. Taylor. 1988. "Political Science and the Three New Institutionalism," in Karol Soltan, Eric M. Uslaner and Verginia Haufler eds., Institutions and Social Order. An Arbor: University of Michigan Press.

- Haggard, Stephan and Mathew D. McCubbins eds. 2001. Presidents, Parliaments, and Policy. Cambridge: Cambridge University Press.

- Kiewiet, D. Roderick and Mathew D. McCubbins. 1991. The Logic of Delegation: Congressional Parties and the Appropriations Process. Chicago: University of Chicago Press.

- 河野勝. 2002. 『制度』 東京大学出版会。

- ―――. 2004. 「比較政治学の動向(上)(下)」『国際問題』No.528&530。

- Krehbiel, Keith. 1991. Information and Legislative Organization. Ann Arbor: University of Michigan Press.

- Laitin, David. 2002. "Comparative Politics: The State of the Subdiscipline," in Ira Katznelson and Helen V. Milner eds., Political Science: State of the Discipline, New York: W.W. Norton & Company.

- Londergan, John B. 2000. Legislative Institutions and Ideology in Chile. Cambridge: Cambridge University Press.

- Mayhew, David R. 1974. Congress: The Electoral Connection. New Haven: Yale University Press.

- McCubbins, Mathew D., Roger G. Noll, and Barry R. Weingast. 1987. "Administrative Procedures as Instruments of Political Control." Journal of Law, Economics, and Organization, vol. 3, no.2: 243-277.

- McCubbins, Mathew D., and Thomas Schwarz. 1984. "Congressional Oversight Overlooked: Police Patrols versus Fire Alarms." American Journal of Political Science. vol. 28. no.1: 165-179.

- Moe, Terry. 1984. "The New Economics of Organization." American Journal of Political Science, Vol.28, No.4: 739-777.

- ―――. 1990. "Political Institutions: The Neglected Side of the Story." Journal of Law, Economics, & Organization, Vol.6: 213-253.

- North, Douglass C. 1990."A Transaction Cost Theory of Politics." Journal of Theoretical Politics 2(4): 355-367.

- Olson, Mancur. 1971. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge: Harvard University Press.

- Persson, Torsten and Guido Tabellini. 2000. Political Economics: Explaining Economic Policy. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

- ―――. 2003. The Economic Effects of Constitutions. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

- Poole, Keith T. and Howard Rosenthal. 1985. "A Spatial Model for Legislative Roll Call Analysis." American Journal of Political Science, vol.29, no. 2: 357-384.

- Przeworski, Adam. 1991. Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge: Cambridge University Press.

- Shepsle, Kenneth A. and Barry R. Weingast. 1995. "Positive Theories of Congressional Institutions." In Kenneth A. Shepsle and Barry R. Weingast eds., Positive Theories of Congressional Institutions. Ann Arbor: University of Michigan Press.

- 曽我謙悟. 2002. 「制度分析のフロンティア」『レヴァイアサン』 30 号. 228-239. Press.

- Tsebelis, George. 2002. Veto Players: How Political Institutions Work. New York: Russell Sage Foundation and Princeton University Press.

- Weingast, Barry R. 1997. "The Political Foundations of Democracy and the Rule of Law," American Political Science Review. vol. 91, no. 2. 245-263.

- ―――. 2002. "Rational-Choice Institutionalism," in Ira Katznelson and Helen 11 V. Milner eds., Political Science: State of the Discipline, New York: W.W. Norton & Company.

- ―――. 2004. "Constructing Self-Enforcing Democracy." in Irwin L. Morris, Joe A. Oppenheimer and Karol Edward Soltan eds., Politics from Anarchy to Democracy: Rational Choice in Political Science. Stanford: Stanford University Press.

- Weingast, Barry R. and William Marshall. 1988. "The Industrial Organization of Congress; or, Why Legislatures, Like Firms Are Not Organized as Markets." Journal of Political Economy, vol. 96, no.1: 132-163.

脚注

- 新制度論と呼ばれる一連の制度を重視する理論は、その中にその出自の違いから異なるロジックをとる、歴史制度論、社会学的制度論、そして合理的選択制度論の大きくわけて3つの流れがある。その整理についてはいくつかの重要な論稿がすでに存在するので、そちらを参照されたい。例えば、Hall and Taylor (1988)、河野(2002)。

- 以下の議論は、Weingast(2002)の整理に多くを負う。

- 例えば Londergan (2000)。また、Tsebelis (2002)は空間モデルをもとに比較政治学の領域で「制 度の効果」について拒否権プレーヤーの概念を通じて理論化を進めている。政治制度(選挙制度、政党、政府の形態)と政策アウトカムの関係について途上国を含む複数の国を対象とした比較研究も行われて いる(Haggard and McCubbins 2001, Persson and Tabellini 2000; 2003など)。

- このほかにも政治制度と経済発展の関係、エスニック紛争をめぐる合理的選択論の議論など、途上国 政治を分析するうえで有効な議論は存在するが、本稿ではそこまで触れない。

- Shepsle and Weingast (1995)、河野 (2002)が優れたレビューをしており、それらを参考にした。

- Epstein and O'Halloran(1999)の議論はこの分野でもっとも包括的な議論であり、後段のプリンシパル・エージェント関係の議論までも含めたものであるが、本稿では、議論の流れからその前に説明をした。

- プリンシパル・エージェント関係の政治学への適用を提唱した重要な論文として、Moe(1984)。もっともMoe(1990)は、均衡として制度が作られる、さらには議会の優位のなかで制度が作られていると考える議論に対して、政治制度の選択は政治的勝者による利益の固定化という側面を見逃すべきでないという痛烈な批判を提起している。

- この議論については、河野(2002)、曽我(2002)が詳細な紹介と検討を行っている。

- 本稿の性格、紙幅の関係からデータを提示しないが、第12議会のデータに基づき、個々の議員のポークバレル資金の支出額を従属変数、多数派所属を独立変数(0、1のダミー変数)とし、任期、議会での立場、選挙区の所得水準(対数)などをコントロール変数として、OLS重回帰を行ったところ、多数派所属変数は統計的に有意水準に達しなかった。一方、多数派所属変数の代わりに大統領の所属(0、1のダミー変数)を独立変数にした場合、1パーセント水準で有意となった。大統領の政党への鞍替えはポークバレル資金で説明できそうだが、多数派は少なくともそうした文脈では説明できない。

- クーデタが成功したことはないが、クーデタへの参加者が厳罰に処されることはなかった。また、市民の側もこうした行動によって生命や資産を失うということはなかった。