IDEスクエア

論考

中所得国の経済成長とキャッチアップ

PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/00049791

2017年12月

はじめに

東アジア地域は過去半世紀の間に目覚ましい経済発展を遂げた。1970年代以降、日本に続き韓国、台湾、香港、シンガポールが急速な経済成長を実現し、1980年代には東南アジアの他の国々も高成長国のグループに加わった。さらに、1990年代以降は、中国がこの地域の経済成長を牽引する主要な役割を果たしている。現在、中国や東南アジアの国々の多くは、世界銀行が定義するところの中所得国に分類される。これらの中所得国が、スムーズに高所得国へと移行できるか否かについて、過去10年ほど活発な議論が行われてきた。

所得段階の移行に関する近年の議論で、もっとも影響力を持つ概念は、「中所得国の罠」と呼ばれるものである。これは、低所得国から中所得国へと成功裏に移行した経済が、経済成長の鈍化によって、さらなる所得段階の移行を果たせないまま長期にわたり中所得国にとどまる可能性を示したものである。Gill and Kharas (2007)が、初めて中所得国の罠というフレーズを使用して以来、この概念は広く認識されるようになり、罠の存在や経済成長の鈍化をもたらす要因をめぐって、多くの議論がかわされてきた。しかし、中所得国の罠という概念は、明確な定義や理論的な背景を欠いたまま流布してしまった感があり、概念の有用性を改めて問い直す動きも進んでいる。

本稿の目的は、経済成長論の収束という理論的枠組みのなかで、中所得国の経済成長を分析することである。まず、所得段階の移行に関するデータを概観するとともに、中所得国の罠に関する議論を整理する。次に、低所得国の段階を脱した国々を対象として、所得水準の相対的キャッチアップが存在したかどうかを検証する。これは、低所得国から中所得国の段階に移行しうるだけの条件を経済が備えれば、それ以降、罠に陥ることなくキャッチアップを実現することができるか否かを問うことを意味する。結果として、中所得国の罠という概念が注目を集めた2000年代以降について、むしろキャッチアップの存在が確認された。既存研究を含め、少なくともデータからは、中所得国が必ず直面する罠の存在を見出すことはできない。最後に、経済構造の転換と中所得国のキャッチアップとの関係について論じる。

所得段階の移行と中所得国の罠

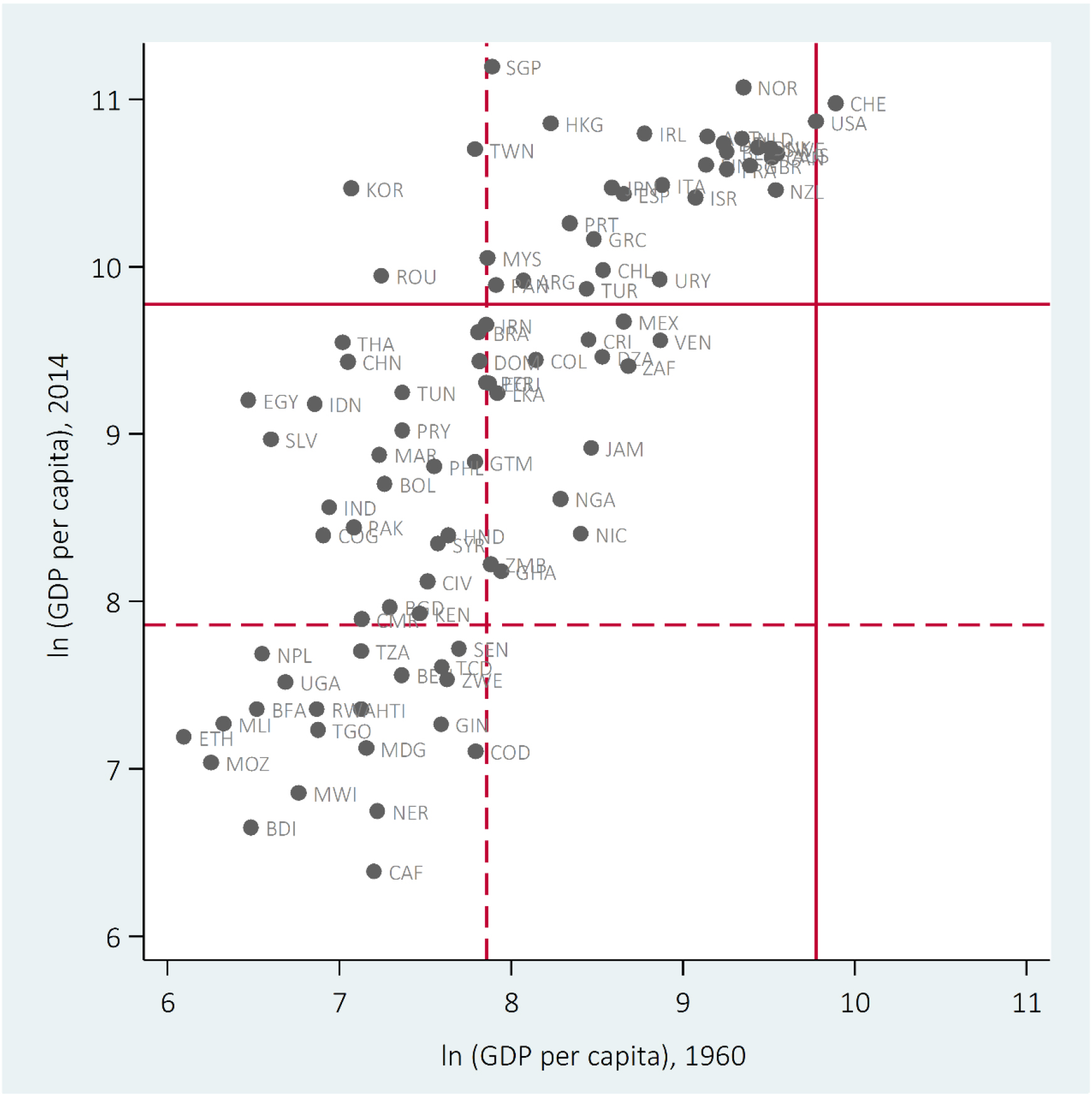

各国の過去半世紀あまりの所得段階の移行を把握するため、1960年と2014年の一人あたり実質GDPを示したものが図1である。データはPenn World Table 9.0 (Feenstra, Inklaar and Timmer, 2015)に基づく。図の実線は、高所得国と中所得国を区分する一人あたり所得水準の閾値であり、破線は中所得国と低所得国を区分する閾値である。世界銀行の所得段階は、一人あたり国民総所得に基づいて定義されるため、図1で用いる分類とは異なる点に注意が必要である。ただし、全体の特徴を論じるうえで大きな差異は生じない。

図1 1人あたりGDPの変化:1960年と2014年の比較

一人あたりGDPは2011年基準の購買力平価に基づく対数値である。実線は中所得国と高所得国を区分する閾値であり、

破線は低所得国と中所得国を区分する閾値を意味する。それぞれの閾値はEichengreen, Park and Shin (2017)に従い、$17,600と$2,585に設定した。

(出所)Penn World Table (PWT) version 9.0 (Feenstra, Inklaar and Timmer, 2015)

図1から明らかなように、多くの国々は過去半世紀の間に一人あたり実質所得の向上を実現している。低所得国から中所得国、あるいは中所得国から高所得国へと移行した国々も少なくない。その意味で、絶対的な所得水準を判断基準とするならば、所得段階の移行は初期条件に関わらず可能である。これは、正の経済成長率を維持する限り、いずれはどの国も一定の所得水準に到達できることから当然といえる。ただし、過去半世紀に低所得国から高所得国にまで移行したケースは、韓国や台湾など少数のケースに限られる。したがって、所得段階の移行は平均的にみると、長期かつ段階的なプロセスであることが示唆される。

所得段階の移行を果たした国々が存在する一方、図1では、長期にわたり同じ所得段階にとどまる国々の存在も確認できる。過去半世紀を通じて、低所得国にとどまる国々(左下の破線で囲まれたブロック)や、中所得国にとどまる国々(中央のブロック)がこれに該当する。後者はまさしく、中所得国の罠が想定するグループといえる。また、低所得国から中所得国に移行した国であっても、その後の経済成長が鈍化した場合、より上位の所得段階へスムーズに移行できない恐れがある。

以上の観察事実に対して、中所得国の罠の議論は、その存在をどのように定義してきたのであろうか。これまでの議論の焦点は、長期の定常状態というよりも、所得段階の移行スピードに置かれてきた。より具体的には、移行期間の長さや経済成長の短期的な鈍化が問題視されてきた。これは、開発経済学でしばしば用いられる「貧困の罠」が、定常状態において低所得をもたらすメカニズムを分析してきたことと、やや趣を異にする。

Felipe, Kumar and Galope(2017)は、所得段階の移行に関する歴史的な経験から、2013年の時点で中所得国の罠に陥っている経済を特定した。分析は三つのステップからなる。はじめに1990年基準の購買力平価で測った所得段階を独自に作成して、Maddisonの長期データに適用した。第二に、下位中所得国から上位中所得国へ移行した経済、上位中所得国から高所得国へ移行した経済を抽出し、移行に要した標準的な期間を求めた。それによると標準的な移行期間は、下位中所得国から上位中所得国への移行で55年、上位中所得国から高所得国への移行で15年となっている。第三に、標準的な移行期間を超えて同じ所得段階にとどまっている経済を中所得国の罠に陥っていると定義した。分析結果では、2013年時点で中所得国に分類される54カ国のうち、14カ国が罠に陥っていると判断される。ただし、このことは平均よりも長い移行期間(すなわち低い経済成長率)を経験している一部の国々が存在することを示すものに過ぎない。Felipe, Kumar, and Galope(2017)の貢献はむしろ、現在の先進国の歴史的な経験も加味するならば、所得段階の移行には一般的に長い期間を要するうえ、国ごとのばらつきが大きいことを長期データに基づき示したことである。また、近年の東アジアの急速な経済成長は、サンプル全体のなかでは例外的なケースに相当し、これを中所得国のベンチマークとして考えることは適当でないことを指摘した点も重要である。

Eichengreen, Park, and Shin (2013)とAiyar et al. (2013)は、ともにPenn World Table 7.1のデータを用いて、経済成長の鈍化がどの所得段階でもっとも生じやすいかを分析した。前者の研究では、ある時点を起点として、直前7年間の経済成長率が平均で3.5%以上、直後7年間の経済成長率がそれと比較して2.0%以上低下した場合を、経済成長の鈍化と定義した。後者の研究では、5年間ごとの経済成長率と、期初の所得水準および定常状態に影響を与える要因との関係を推計し、各所得水準における各国の経済成長率の予測値を得た。そのうえで予測値から経済成長率が大きく下方へ乖離した場合に、経済成長の鈍化が生じたと定義した。二つの研究結果はいずれも、経済成長の鈍化が中所得国の段階でもっとも生じやすいことを明らかにした。したがって、中所得国の段階において経済成長の鈍化に見舞われる傾向は、確かに存在しているといえよう。しかし、もともと高い経済成長率が鈍化したとしても、依然として十分に高い経済成長率を維持していれば、それは直ちに所得段階の移行やキャッチアップを妨げるものではない。

Im and Rosenblatt (2013)とHan and Wei (2017)は、異なる所得段階の間の移行確率を表した遷移行列に基づき、経済にとって中所得国の段階から抜け出すことが、とりわけ大きな困難をともなうものか否かを分析した。絶対的な所得水準に加え、米国との相対所得でも中所得国を定義していることが特徴である。前者はWorld Development Indicators、後者はPenn World Table 8.0をデータとして採用している。研究結果はいずれも、中所得国から高所得国への移行は、低所得国から中所得国への移行よりも容易である(確率的に生じやすい)ことを明らかにした。所得段階をさらに細分化していくと、平均的な傾向として、所得水準が上昇するにつれ直近上位の所得段階へ移行できる可能性は高まることが示された。どの所得段階でも、移行に必要な期間は極めて長期におよぶと試算されるものの、中所得国の段階でとりわけ大きな困難が待ち構えているわけではない。

既存研究は、分析手法、データ、所得段階の定義がそれぞれ異なっており、中所得国の罠の存在に関して誰もが納得する結論を得ているわけではない。所得段階の移行は長期のプロセスであり、中所得国の段階で経済成長の鈍化や持続的な低成長を経験し、平均より長い移行期間を必要としている経済が存在することは事実である。しかし、全ての中所得国が直面する深刻な罠が存在するかというと、現在までそれを積極的に支持する証拠は提示されていない。最後の点を明示的に検証するため、経済成長論の収束という理論的枠組みに基づき、簡単な分析を行う。

中所得国のキャッチアップ

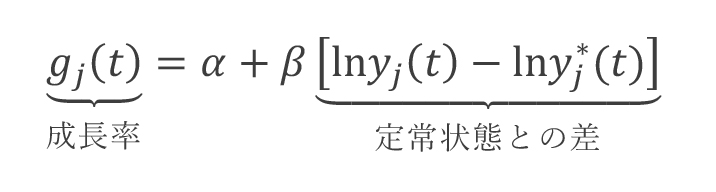

経済成長論の実証研究の分野で、広く妥当性を認められている理論的仮説は、条件付き収束(conditional convergence)であろう。これは、経済がそれぞれ固有の定常状態に収束するという仮説である。同じ定常状態を有するならば、初期時点で所得水準の低い経済ほど、資本の限界生産力が大きいために経済成長率は高くなり、相対的キャッチアップが実現されるという予測を得る。この関係は、以下の(1)式として表現される(Acemoglu, 2009)。

(1)条件付き収束仮説のもとでの経済成長率

yj(t)はj国におけるt期の一人あたりGDPであり、gj(t)は成長率を表す。新古典派成長論においては、長期の(実効的な)資本労働比率が一定となるが、その資本労働比率のもとでの一人あたりGDPをyj*(t)とする。yj*(t)は経済の定常状態に対応しており、投資率や人口成長率などさまざまな要因に依存しうる。一方、(1)式でパラメータとして与えられるαは、各国に共通の技術進歩率であり、外生的に一定とする。最後に、βは収束の理論的枠組みでもっとも重要なパラメータであり、負値が想定される。βが負であれば、定常状態から離れている経済、すなわち所得水準の相対的に低い経済ほど急速に成長する。

仮に、どの経済も同じ定常状態を有するならば、全ての経済がキャッチアップして最終的に同じ所得水準に収束する。これは、無条件収束仮説と呼ばれる。既存研究では、全ての経済を対象とした場合、無条件収束仮説は成立しないことが確認されている。一方で、OECD諸国のように条件が似通った経済だけを対象とした場合は、無条件収束仮説が成立する。

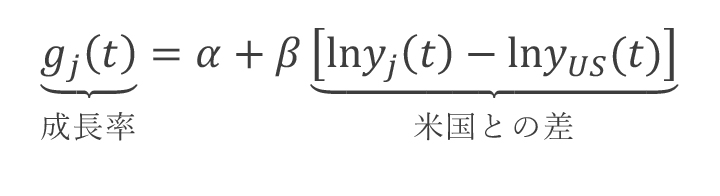

本稿の最大の関心事は、仮に、経済が低所得国の段階を脱するだけの基礎的な条件を満たせば、それ以降は、現在の先進国に対してキャッチアップを実現できるか否かという問いである。言い換えると、「貧困の罠」を脱することができれば、「中所得国の罠」に直面することなく経済がキャッチアップするかという問いである。このことを確認するため、低所得国の段階を脱した経済を対象として、無条件収束仮説の成立を検証する。いま、ベンチマークとして米国を考え、米国の所得水準を定常状態に対応するものとする。このとき、(1)式は以下のように書き直すことができる。

(2)米国の所得水準に収束する場合の経済成長率

低所得国の段階を脱した経済を対象として(2)式を推計し、βが有意かつ負であれば、全ての経済がキャッチアップを通じて長期的に同じ所得水準に収束する。このとき、経済は絶対的な所得水準でみても高所得国に移行することとなる。

データは図1と同様に、Penn World Table 9.0を用いる。対象となる経済は、1960-2014年の期間に中所得国の段階以上に達した国々である。したがって、初期には低所得国であっても中所得国の段階に移行した経済はサンプルに含まれる一方、過去半世紀あまり低所得国としてとどまっている経済は除外される。初めから中所得国、あるいは高所得国の経済は当然ながらサンプルに含まれる。推計は、5年間ごとの経済成長率と期初の所得水準に関する異なる時期のクロスセクションデータをプールしてOLS推計した。

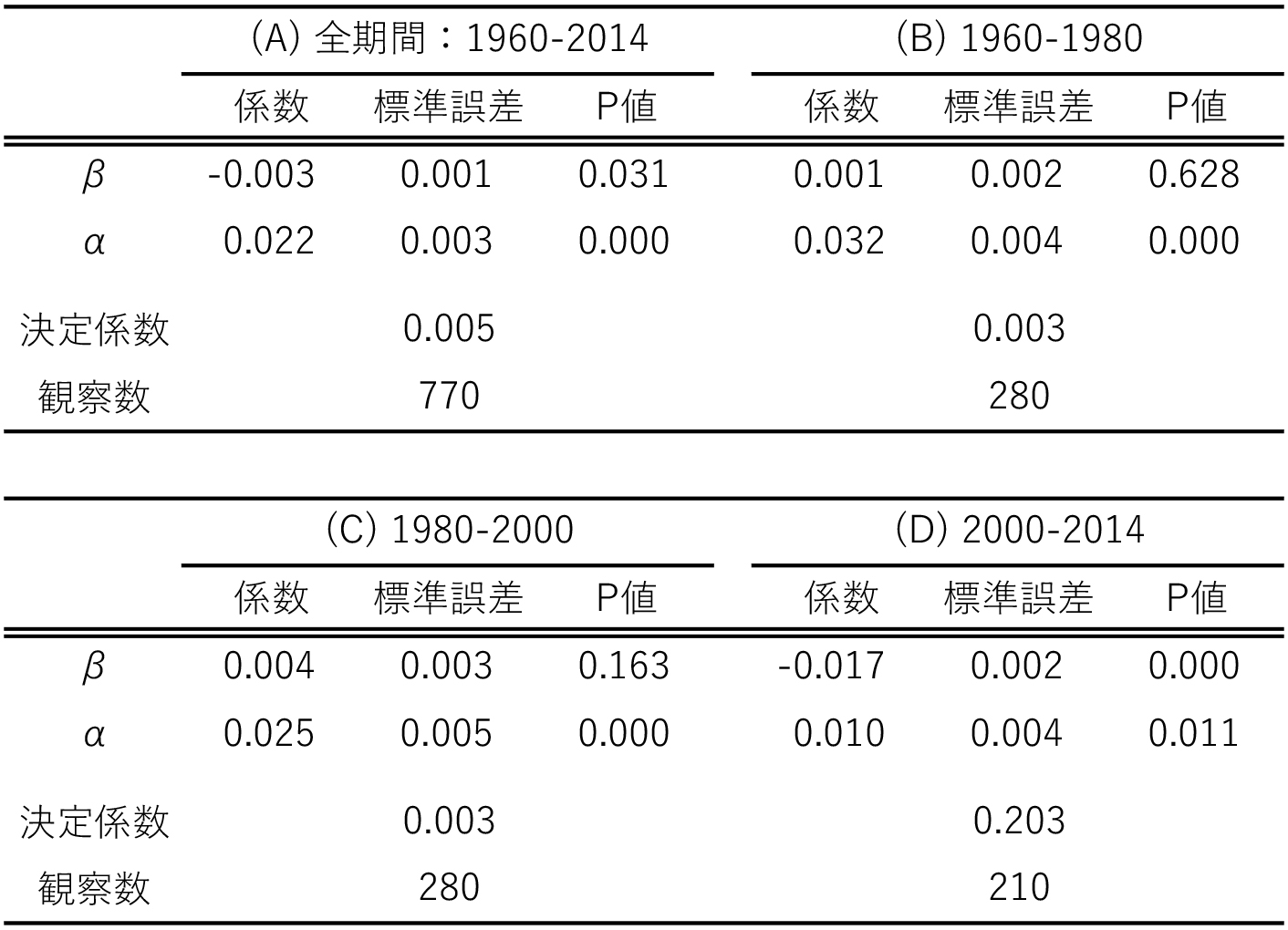

推計結果を示したものが表1である。全期間の結果(パネルA)を見ると、βは負で統計的に有意な値を示している。しかし、収束のスピードは極めて遅く、モデルの説明力もほとんどない。期間を分割して推計してみると、1960-1980年と1980-2000年はβが有意ではなく、キャッチアップが基本的に存在しなかったことを確認できる。ただし、中所得国は高所得国とほぼ同等の経済成長率を実現したという見方もできる。一方、2000-2014年は、βが負で有意となり、キャッチアップの存在が明確に確認された。したがって、やや皮肉なことに、中所得国の罠という概念が提起された2000年代以降の方がむしろ、中所得国のキャッチアップは存在したという結果が得られた。この背景には、αの低下から推測されるように、金融危機などの影響で先進国の経済成長率が平均的に低下する一方、中所得国は相対的に高い経済成長率を維持できたことが挙げられる。また、2000年代以降になって、サンプルに含まれる全ての国々が中所得国の段階以上に達したことの影響も考えられる。いずれにせよ、利用可能な最近年のデータを含む推計結果からは、中所得国が平均的に高所得国と同等かそれ以上の経済成長率を実現し、キャッチアップする可能性が示唆された。

表1 無条件収束仮説の検証:1960-2014年

こうした平均的な傾向は、中所得国の罠の存在を明確に否定するものだろうか。Ito (2017)は、中所得国がそれぞれ異なる定常状態に収束する可能性を許容し、東アジアの経済を複数のグループに分割して推計したところ、いくつかのグループは現在の先進国より低い所得水準に対応する定常状態へ収束する経路上にあることを見出した。したがって、これらの経済が現在の先進国に完全にキャッチアップするためには、より上位の定常状態へいたる経路にジャンプする必要がある。

Ito (2017)の分析枠組みは、条件付き収束のそれと全く同じである。しかし、所得段階の移行やキャッチアップを上位の定常状態にいたる経路へのジャンプと位置づけ、それが適切に実現されない状況を中所得国の罠と解釈している点に新しさがある。全ての中所得国が高所得国と同じ定常状態を有するという仮定は、確かに極端であり、現実には経済の異質性や複数の定常状態の存在を仮定することが現実的である。ただし、表1の推計結果を踏まえれば、そうしたジャンプはしばしば可能であり、平均的には、多くの経済が高所得国の定常状態にいたる経路へ移行しているといえる。Barro (2016)が論じているように、いずれの所得段階における移行問題もチャレンジングな課題であるが、中所得国でそれがとりわけ困難であるという証拠は存在しない、という見方がおおよそ妥当ではないだろうか。

経済の構造転換とキャッチアップ

所得段階の移行やキャッチアップは可能であり、中所得国が平均的傾向として直面する課題の克服に成功しているとしても、そうした課題の内容を特定し、解決策を明らかにすることは依然として重要な作業である。これまで、中所得国が直面する課題としては、金融システムの安定、人的資本の質の向上、研究開発投資の増加、人口構成変化への対応など、多岐にわたるトピックが論じられてきた。これらの多くは、マクロ経済に共通する課題、または製造業部門と密接に関連する課題であった。一方、経済発展論では、伝統的に、異なる部門の資源配分と生産性格差について大きな関心が注がれてきた。

経済発展の過程では、労働力などの資源が農業部門から製造業部門、さらにはサービス部門へと移動し、経済の構造転換が生じることが知られている。また、国際的な労働生産性格差は農業部門やサービス部門で相対的に大きく、低所得国ではそうした部門に多くの労働力が雇用されている(Casseli, 2005、Duarte and Restuccia, 2010)。以下では、経済のキャッチアップと構造転換の関係を、収束の理論的枠組みのなかで議論する。

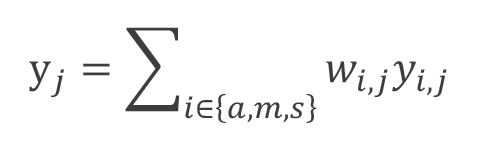

経済の一人あたりGDPは、(3)式のように分解される。

(3)一人あたりGDPにおける労働生産性と労動力シェア

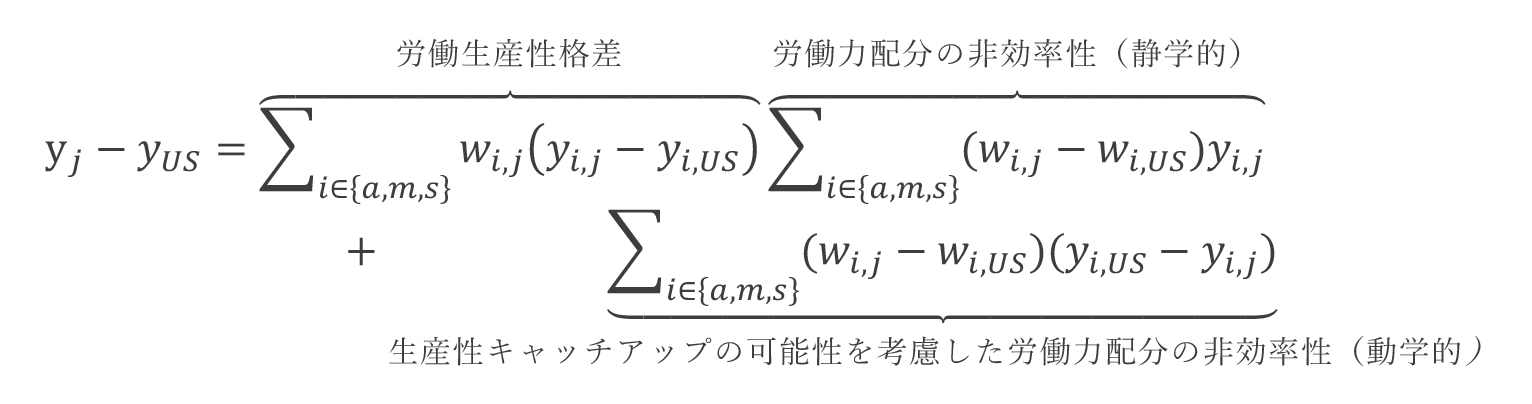

wi,jは>j国におけるi部門の労働力シェアである。ここでは、農業、製造業、サービスの三つの部門を考える。yi,jはi部門の労働生産性に相当する。米国をベンチマークとすれば、所得水準の格差は(4)式のように表すことができる。

(4)米国との所得水準格差の分解

右辺の第1項は、二国間の労働生産性格差を、j国の労働力シェアを用いて評価したものである。第2項と第3項は、ともに労働力配分の非効率性に関わる項目である。前者は、労働力配分がj国と米国で乖離していることの影響をj国の労働生産性を用いて評価した静学的な指標であり、後者は労働生産性が米国の水準までキャッチアップした場合の影響を加味した動学的な指標となる。

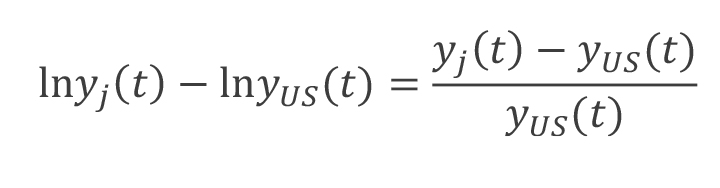

無条件収束仮説の推計に用いた(2)式では、一人あたりGDPの対数値をとった差が説明変数となっていた。これは、以下の(5)式のように近似できる。

(5)米国との所得水準格差(対数)の近似

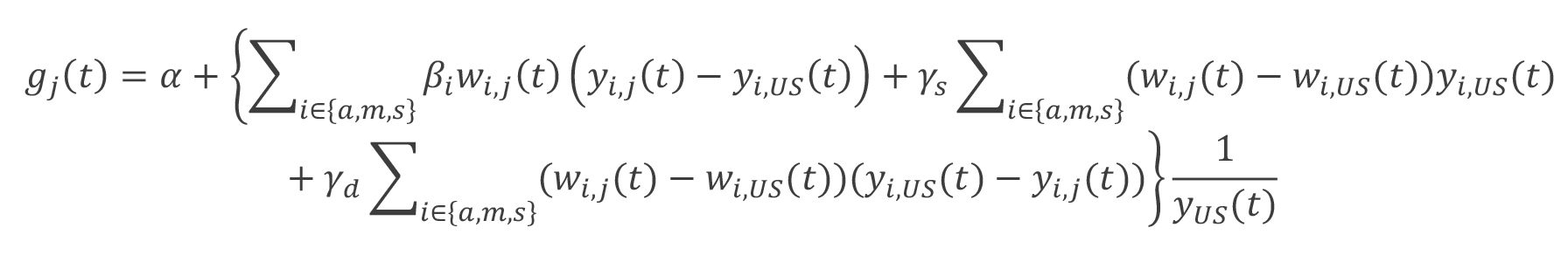

この関係にしたがい、(4)式を(2)式に代入することで、最終的に以下の(6)式が得られる。

(6)構造転換を考慮した経済成長率の推計式

残念ながら、(6)式は(2)式ほどの強固な理論的背景を有していない。第1に、経済成長論の収束仮説は、一部門の経済を想定したものであり、追加的な仮定がない限り、本来は多部門の経済にそのままの形で適用することはできない。第2に、前提となる(4)式は、単なる恒等関係を意味しており、メカニズムを記述するものではない(Caselli and Coleman, 2001)。推計式の解釈としては、初期の所得格差を規定する経済構造の特徴と、それ以降のキャッチアップとの相関関係を示したものということになる。

データは部門別の労働生産性に関する情報が利用可能なGGDC 10-Sector Database (Timmer, de Vries, de Vries, 2015)を用いる。サンプル数は限られるが、現在の高所得国および中所得国をバランスよく含む構成となっている。無条件収束仮説の検証と同様、5年間ごとの経済成長率を被説明変数として、所得格差を規定する各要因を説明変数としたクロスセクションデータをプールしてOLS推計した。

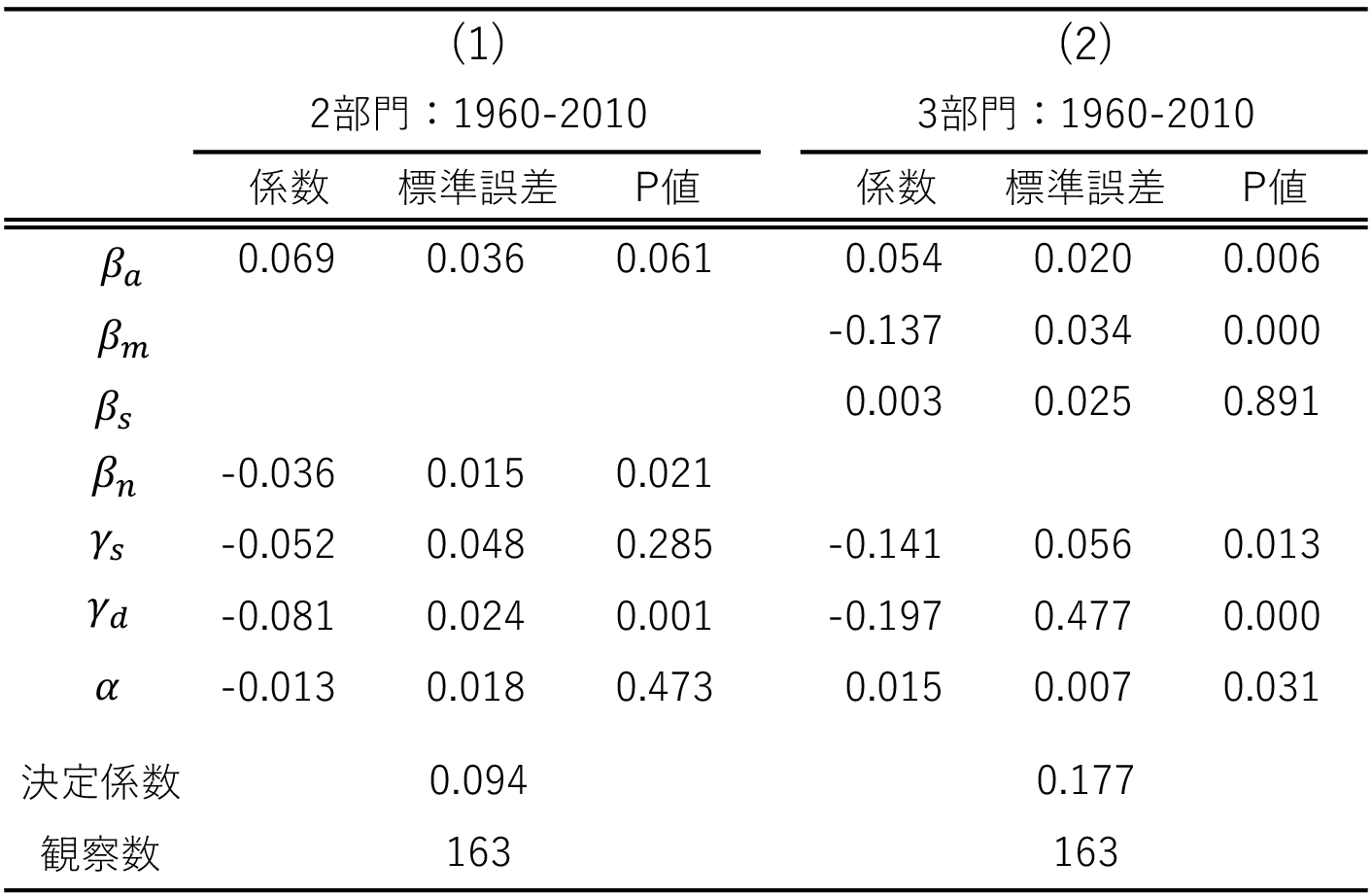

推計結果を示したものが表2である。表2の(1)ではまず、農業部門と非農業部門の2部門に分けた結果を示している。農業部門の労働生産性格差の係数(βa)は正で有意であり、一方、非農業部門の労働生産性格差の係数(βn)は負で有意である。このことは、非農業部門の労働生産性格差が初期に大きいほど、急速なキャッチアップが実現されることを示している。反対に、農業部門の労働生産性がベンチマークと比べて低い経済は、キャッチアップに問題が生じることになる。この結果は、経済の構造転換に関する理論モデルと整合的である。多くの理論モデルは、農業部門の生産性上昇が、経済の構造転換における重要な先行条件となっている。生産性の上昇による農産物価格の低下は、農業部門の労働力需要を減少させ、生産性が相対的に高い他部門に資源が再配分されることにより、マクロの生産性ひいては所得水準が上昇する。資源再配分による生産性上昇の余地が大きい経済ほど、急速にキャッチアップできることは、推計結果におけるγ_dが負で有意であることからも整合的に説明できる。

表2 経済の構造転換とキャッチアップ:1960-2

(出所)The GGDC 10-Sector Database (Timmer, de Vries, de Vries, 2015)

次に、表2の(2)に基づき、非農業部門を製造業とサービスに分けた三部門の推計結果を見ていこう。農業部門の労働生産性格差がキャッチアップを阻害する要因になっている結果は変わらない。また、資源再配分の余地が大きい経済ほど急速にキャッチアップするという結果もそのままである。γdに加えてγsも有意で負となっている点に注目されたい。一方、製造業部門とサービス部門の労働生産性格差については、興味深い結果が得られた。製造業部門の係数(βm)は有意に負であり、その定量的な影響も大きいが、サービス部門の係数(βs)は統計的に有意ではない。これは、サービス部門の労働生産性格差と経済成長率にシステマティックな関係がないことを意味しており、サービス部門の労働生産性格差は自動的に縮小しないことを示唆している。

要約すると以下のような結論が得られる。製造業部門の労働生産性格差は比較的スムーズに縮小し、キャッチアップの原動力となっている。これは、製造業の貿易データを用いて、国内で初期に比較劣位にあるサブセクターほど急速な生産性のキャッチアップを実現するとしたLevchenko and Zhang (2016)の分析結果と整合的である。製造業部門に労働力が移動することで、経済のキャッチアップはますます促進される。しかし、農業部門の労働生産性が低いままの経済は、再配分を通じたキャッチアップを実現できない恐れがある。最後に、サービス部門の労働生産性格差は縮小する傾向にない。一般に、所得水準が上昇するほど、サービス部門は拡大するため、上位中所得国のような段階では、製造業部門よりむしろサービス部門の生産性が、長期の定常状態により大きな影響を与える可能性がある。

おわりに

所得段階の移行は長期におよぶプロセスである。現在の先進国も、かつては中所得国の段階に長くとどまっていた。そのため、中所得国の経済成長を短期的な視点でのみ分析することは必ずしも有益とはいえない。本稿では、経済が長期の定常状態に収束するという経済成長論の基本的な枠組みを援用し、中所得国のキャッチアップについて平均的な傾向を分析した。結果として、中所得国は高所得国と同等以上の経済成長を実現し、キャッチアップする傾向にあることが確認された。経済成長に関するさまざまなエピソードはあるものの、中所得国の段階で直面する困難が、他の所得段階で直面する困難と比較して、とりわけ深刻というわけではないものと考えられる。

経済のキャッチアップは構造転換をともなうものであり、とりわけ製造業部門の拡大と労働生産性格差の縮小はキャッチアップの原動力である。一方、農業部門やサービス部門の労働生産性格差は、自動的に解消される傾向にはないため、キャッチアップを阻害する要因となる。これらの部門の生産性は、各国に固有の要因で規定される部分が大きいと考えられる。したがって、中所得国の段階で停滞する経済を個別に分析する際には、マクロの経済環境に加えて、農業部門やサービス部門に着目した分析が必要になる。この点に関しては、本稿の分析もその理論的な背景が弱く、解釈は推測の域を出ない。より精緻な理論に依拠して中所得国の経済成長やキャッチアップを分析することは、将来の課題とする。

引用文献

- Acemoglu, D. (2009) Introduction to Modern Economic growth. Princeton University Press.

- Aiyar, S., R. Duval, D. Puy, Y. Wu, and L. Zhang (2013). "Growth Slowdowns and the Middle-Income Trap," IMF Working Paper 13/71, IMF.

- Barro, R.-J. (2016). "Economic Growth and Convergence, Applied to China," China & World Economy 24: 5-19.

- Caselli. F. (2005). "Accounting for Cross-Country Income Differences," In Handbook of Economic Growth. Aghion, P., and S. Durlauf, eds. New York: North Holland Elsevier.

- Caselli, F., and W. J. Coleman (2001). "The U.S. Structural Transformation and Regional Convergence: A Reinterpretation," Journal of Political economy 109(3): 584-616.

- Duarte, M., and D. Restuccia (2010). "The Role of the Structural Transformation in Aggregate Productivity," Quarterly Journal of Economics 125(1): 129-173.

- Eichengree, B., D. Park, and K. Shin (2013). "Growth Slowdown Redux: New Evidence on the Middle-Income Trap," NBER Working paper 18673, NBER.

- Eichengree, B., D. Park, and K. Shin (2017). "The Landscape of Economic Growth: Do Middle-Income Countries Differ?" ADB Economics Working Paper Series No. 517.

- Feenstra, R. C., R. Inklaar and M. P. Timmer (2015). "The Next Generation of the Penn World Table," American Economic Review 105(10), 3150-3182, (available for download at www.ggdc.net/pwt)

- Felipe, J., U. Kumar, and R. Galope (2017). "Middle Income Transitions: Trap or Myth?" Journal of the Asia Pacific Economy 22(3): 429-453.

- Han, X., and S.-J. Wei (2017). "Re-Examining the Middle-Income Trap Hypothesis (MITH): What to Reject and What to Revive?" Journal of International Money and Finance 73: 41-61.

- Im, F.-G., and D. Rosenblatt (2013). "Middle-Income Traps: A Conceptual and Empirical Survey," Policy Research Working Paper 6594, The World Bank.

- Ito, T. (2017). "Growth Convergence and the Middle Income Trap," Asian Development Review 34(1): 1-27.

- Levchenko, A., and J. Zhang (2016). "The Evolution of Comparative Advantage: Measurement and Welfare Implications," Journal of Monetary Economics 78: 96-111.

- Timmer, M. P., de Vries, G. J., and de Vries, K. (2015). "Patterns of Structural Change in Developing Countries," In J. Weiss, & M. Tribe (Eds.), Routledge Handbook of Industry and Development. (pp. 65-83). Routledge.

著者プロフィール

塚田和也(つかだかずなり)。アジア経済研究所開発研究センター研究員。専門分野は開発経済学、農業経済学、東南アジア経済。近年の研究テーマは、発展途上国における産業構造の変化と経済成長、農業部門の機械投資と大規模化、農村要素市場の効率性と分配に関する比較研究、など。