IDEスクエア

世界を見る眼

アフリカ情勢 20年も成長しない経済の秘密:日本とアフリカの共通点

PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/00050861

平野 克己

衰えたりとはいえ世界第三位の規模と先進技術力を擁する日本経済が、世界のボトム・オブ・ピラミッドにいるアフリカの経済と同様に語られるはずがない———と思われるかもしれない。しかしながら、世界広しといえど日本経済とサブサハラ・アフリカ経済にしかみられない共通点がある。それは、20年におよぶ成長停止である。

サブサハラ・アフリカ経済は1981年から2002年まで、名目ドル価で測ったGDPがほとんど増えなかった。年平均成長率を計算すると1%に達していない。一方日本は、1991年に始まった平成不況がいっこうに回復せず、2011年の現在にいたるまでGDPが5兆ドル、円貨では500兆円のあたりをさまよっている。「失われた10年」といわれる長期経済低迷はいろいろな国でおこったが、20年にもわたる成長停止はきわめて珍しい。その結果アフリカと日本では、経済成長を体験したことのない世代が社会の前線を担っている。

サブサハラ・アフリカの場合、経済成長がなかった20年間で人口が倍になった。そのため1人当たりGDPがおよそ半分にまで減ってしまった。長期にわたる深刻な貧困化がおこったのである。ただでさえ貧しい地域でさらに所得が減っていくという未曽有の事態を分析するなかでこんにちの開発経済学が形成され、学問的発展を遂げた。人口が増え労働力が増えているのに生産額が減少しつづけるというのは、そう簡単には説明できない現象である。経済成長をおしとどめるなにか強力な要因が働いていなければおこるはずがない。開発経済学にとってサブサハラ・アフリカの貧困化現象は、いうならば、願ってもない“自然実験”だった。オックスフォード大学のポール・コリアーは「エコノミストにとっての金鉱」と形容している。私たちの分野の研究者はこの金鉱を競って掘ってきたのであり、そうやって、サブサハラ・アフリカ経済の成長を抑制している要因を探してきたのである。

ところが、気がついてみると日本経済の経済低迷が遂に20年におよんでしまった。日本人として、アフリカ人のことを云々語っている場合ではなくなってきた。もし開発経済学の成果が普遍的なものであるなら、それが解き明かしてきた成長抑制要因は、日本の経済低迷の説明にも応用できるはずである。

世界中の多くの学者がサブサハラ・アフリカ経済低迷の要因として挙げてきたものに「内陸国性」がある。アフリカ大陸には50を超える国家が存在し、そのため世界の各地域のなかでもっとも内陸国の数が多い。海に面しておらず港をもたないことが、貿易を不利にして経済成長率を引き下げるという説明だが、もちろん日本にはあてはまらない。

「ブラック・マーケット・プレミアム」というのもある。金融政策の誤りが投資を抑圧しているはずだから、それを公式為替と闇レートの差で測ろうというアイデアだが、日本には妥当しない。また、教育水準の低さが経済成長を妨げているに違いないと多くの論文が因果関係の検証を試みてきたが、これもまた日本には関係のない話だ。部族分断や紛争も日本とは無縁である。

こういったさまざまな要因と経済成長率との因果関係を検証するメソドロジーを成長回帰分析というのだが、そもそもこれまでの議論は正しかったのかという疑問もある。アフリカ経済自体が2003年から急成長を始めたので、少なくともGDP成長率に関しては、アフリカに関して展開されてきた多くの議論がその有効性をふたたび問われなくてはならない。

20世紀終盤のサブサハラ・アフリカで労働に関する収穫逓減がおきていたのは紛れもない事実である。成長回帰分析の被説明変数は1人当たりGDPだから、そこで明らかにされるべきは経済成長率ではなく人口増加率と経済成長率の差、つまり収穫逓減のはずだ。しかし、成長回帰分析の焦点がきちんと収穫逓減現象にあたっていたかというと疑問で、経済成長率のほうばかりみてきたように思われてならない。

さらには、経済成長率に影響を与えそうだと一般に通念されてきたことと、実際に成長率を動かしている要因とは、じつはかなり相違しているようだ。1990年代にはガバナンスの議論がさかんになって、サブサハラ・アフリカの経済成長を妨げている最大の障害はガバナンスの悪さだという主張が多くみられた。だがこの議論は、2003年から突如としてアフリカ経済が中国並みのスピードで成長しはじめたことを説明できない。「それでも経済成長はおきる」のである。

そのなかで、日本にもあてはまる議論がある。それが「貿易開放度」で、サックスとワーナーの論文(Jeffrey Sachs and Andrew Warner, “Sources of Slow Growth in African Economies,” Journal of African Economies, Vol.6 No.3, Oxford University Press, 1997)が展開したものだ。国際貿易へのエクスポージャーの度合が経済成長率を左右するという議論である。サブサハラ・アフリカの貿易依存度は1980年代以降40%台に低落して、以後停滞した。サックスとワーナーはこれを貿易政策の誤りとして論じ、1人当たりGDP低迷とのあいだに有意な関係があることを立証した。

貿易立国と称しながら日本の貿易依存度はいちじるしく低い。輸出入あわせたGDP比率は30%ほどで、これはアメリカ並みだ。EU経済圏で互いに結ばれた欧州諸国の貿易依存度はかるく50%を超えており、中国は80%、韓国は100%、マレーシアは200%、シンガポールは300%である。日本の数字は世界平均にも遠くおよばないうえ、増えてもいない。日本経済は非常に内向きなのである。開発経済学の最大テーマはその発祥から貿易にあったといえるが、そこに、日本の潜在成長力に対する示唆がみいだせる。お隣の韓国が犠牲を払ってもFTA交渉を進めている一方で、日本は内向きの議論に終始し、貿易依存度はアメリカよりも低くなろうとしている。

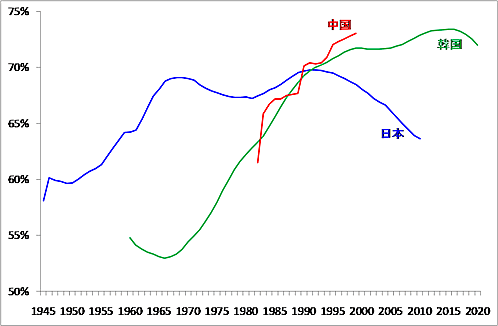

日本経済の低迷をもたらしたもうひとつの要因が「人口ボーナス」の喪失であろう。図は生産年齢(15~64歳)人口が総人口に占めてきた割合の推移を示したもので、韓国については2010年以降の韓国統計局の推計値も含めてある。日本の数値をみると1968年と1992年をピークとするふたつの山がある。労働人口の割合が増えていく時期を人口ボーナスという。最初の山を迎えるまでの期間が高度経済成長期に、第二の山を過ぎてからの期間が平成不況に照応している。

かつてクルーグマンは、東アジアの経済成長は労働投入増を原動力とするものであり、技術的インプットの貢献は小さいと論じた(Paul Robin Krugman, “The Myth of Asian Miracle,” Foreign Affairs , Vol.73, 1994)。この論文は大論争をひきおこしたが、日本経済の失速ぶりをみるかぎりクルーグマンの主張は正しかったように思われる。クルーグマンの論理は東アジア経済の意義を貶めるものではない。東アジアの輸出主導型経済成長のみが開発途上国のなかで完全雇用を達成したのは、国民の労働力を使いきる経済成長だったからである。また、国家最大の資産である国民のエネルギーを総投入して生産をのばしてきたからこそ、東アジアだけは成長利得が労働に厚く配分されて、所得分配が均等化したのである。

しかしこの成長パターンは、投入できる労働が減りはじめれば消滅することになる。日本の場合は国際貿易へのエクスポージャーが少ないので、人口減による内需の減少に産業が直撃される。

人口ボーナスの喪失は日本だけの現象ではない。図が示しているように韓国では2016年に生産年齢比率が減りはじめると予測されており、中国に関しては2015年がピークだろうといわれている。日本と同じことが両国におこるとすれば、東アジアの隆盛はあと5年で終わることになる。

老齢化現象は東アジアの頭上を不気味に蔽っている。人口論への射程を含め、開発経済学半世紀の蓄積は日本再生にとっても有効なはずだというのが筆者の考えである。