IDEスクエア

世界を見る眼

「中間層」再考:インド経済を支えているのは誰か

PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/00049572

内川 秀二

2011年2月

2月7日に中央統計局より2010年度のGDP推定値が発表された。この発表に基づくと、2010年度の実質GDP成長率は8.6%となっている。インド経済は2005年度から3年連続で9%を超す経済成長を遂げた後、世界同時不況の影響を受けて2008年度は6.9%の成長にとどまったが、2009年度以降は8%以上に回復している。そこで、本稿ではインドでどの産業が経済成長を牽引しているかを分析するとともに、成長産業を消費者として支えた「中間層」について考えてみたい。

2000年代の成長産業

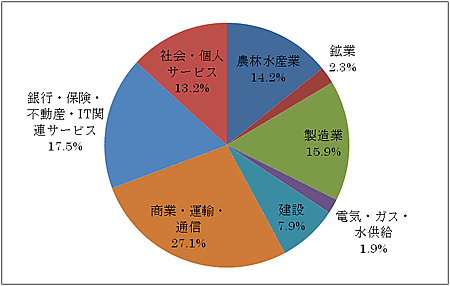

まず、2010年度におけるGDPの構成をみてみる。図1から分かるように、シェアが高い順に、商業・運輸・通信が27.1%、銀行・保険・不動産・IT関連サービスが17.5%、製造業が15.9%となっている。次に2004年度から2010年度の各産業の成長率を見てみると、商業・運輸・通信が9.8%、銀行・保険・不動産が11.2%、製造業が8.9%となっている(表1)。

表1 産業別成長率(2004年度~2010年度)(%)

| 農林水産業 | 3.3 | 商業・運輸・通信・ITサービス | 9.8 |

|---|---|---|---|

| 鉱業 | 4.3 | 金融・保険・不動産 | 11.2 |

| 製造業 | 8.9 | 社会・個人サービス | 7.6 |

| 電気・ガス・水供給 | 7 | GDP | 8.2 |

| 建設 | 8.3 | ||

そこで、商業・運輸・通信および銀行・保険・不動産・IT関連サービスについてさらに詳細に見てみる。入手できる最新の統計が2008年度であるため、2008年度の構成比について見てみる。商業・運輸・通信の中では商業が57.5%、運輸が25.1%を占めている。また、商業、運輸ともに2004年度から2008年度の間に付加価値を伸ばしている。また、シェアは5.8%とまだ小さいが急速に伸びている産業が民間通信業である。2004年度から2008年度までの4年間に付加価値が4倍になっている。これは携帯電話の普及によるものである。電話の普及は1990年以降著しく変化してきた。1980年代には電話の施設に時間がかかり、申し込みをしてから電話線の施設まで数年を要した。長距離電話をかけようと思えば、最寄りの電話局まで出向かなければならなかった。1990年代に自由化が行われ、通信業への参入が容易になると、街の至る所に公衆電話ボックスが設置され、ローカル・コールのみならず長距離電話や国際電話も容易にかけられるようになった。2000年代に入ると携帯電話が普及し、街角から公衆電話ボックスが消えていった。現在では携帯電話の通話料が物価に比べて相対的に安いため、低所得層でも携帯電話を保持している。

銀行・保険・不動産・IT関連サービスの中では銀行業の36.8%の次に、賃貸住宅業(ownership of dwellings)が24.6%で続いている。賃貸住宅業の場合は、統計に農村部と都市部のデーターが別々に掲載されている。2004年度から2008年度までの4年間に都市部の平均成長率が1.4%であったのに対し、農村部は平均成長率が4.4%であり、2008年度における絶対額でも農村部は都市部の1.6倍になっている。これは今まで農村であったところに開発の波が押し寄せ、農村部が都市部に変貌していった結果だと考えられる。IT関連サービスは4年間に付加価値が約2倍になっているものの、2008年度においては銀行・保険・不動産・IT関連サービス全体の18.9%に止まっている。

「中間層」と耐久消費財の普及

インドの経済成長を支えているのは都市部「中間層」の台頭であると言われている。2000年代に入ってから大都市近郊で急速に都市開発が進んでいった。高層アパートや巨大ショッピング・モールが次々と建設されていった。地方都市でさえ自動車がなければ行けないような場所にショッピング・モールが建てられ、週末は買い物客が溢れている。「中間層」の台頭は説得力を持っているように思える。日本の経験を考えるならば、1950年代には「三種の神器(白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫)」がブームとなり、1960年代には「新三種の神器(クーラー、カラーテレビ、自動車)」がブームとなった。そして、これら耐久消費財の購入者は都市に住むサラリーマンが中心であったが、農村にいっても大きな差は見られず、これらの耐久消費財は同時に農家にも浸透していった。

では、インドではどうであろうか。耐久消費財は都市部のホワイト・カラーや中小企業経営者をはじめとする「中間層」を中心に需要が拡大していった。この所得者層は自動車や自宅として都市近郊の高層アパートを購入できるだけの所得があり、海外旅行に出かけることもできる。モールのレストランで食事をすれば、1人あたり200~400ルピー(360~720円)ほどかかる。フードコートであっても1人あたり100~200ルピーになる。このような家庭の子供たちは英語で授業を行う学校に通い、厳しい受験競争に勝ち抜くために中学校のころから学習塾にも通う。著者が2010年に1年間デリーに滞在した経験に基づくと、大都市近郊でこのような生活を維持しようとすれば、家族4人として世帯月収10万ルピー(18万円)ぐらいが必要になる。世帯月収が5万ルピー前後になると、家のスペースが狭まり、自動車の購入は難しくなるかもしれないが、カラーテレビや冷蔵庫などの耐久消費財を購入することはできる。「中間層」を世帯月収が5万ルピー以上としても、都市人口の数パーセントに過ぎない。現在、携帯電話やカラーテレビであればスラムに住んでいる人々も購入できることもある。出稼ぎに来ている労働者が自分の携帯電話で故郷の家族と連絡を取るという姿も見られる。耐久消費財は都市「中間層」よりももっと広い層、つまり農村部や都市の低所得層にまで普及している。

居住環境の改善と家計支出の動向

耐久消費財の普及を考えるために、全国標本調査に基づいて、国民の居住環境がどのように変化してきたか検討してみる。屋根と壁がレンガ、石、セメント、コンクリート、木材でできている場合はパッカー家屋(Pucca)、屋根と壁が泥、竹、草などでできている場合にはカッチャー(Katcha)家屋、どちらか一方がパッカー素材でできている場合は半パッカー家屋と分類されている。表2から分かるように、農村部においても都市部においてもパッカー家屋の比率が急増していることが分かる。パッカー家屋の定義は建築素材に依拠しているため、パッカー家屋だからといって必ずしも居住環境が良好だとは言い難い。スラムの中にもパッカー家屋がある。多くのスラムでは各家庭にまで水道が行き渡っておらず、飲料・生活用水を近くの水道や井戸まで汲みに行かなければならない。大雨が降れば、浸水することもある。けして衛生的な居住環境とは言えない。電気は各家庭にまで来ているが、盗電である場合が多い。しかし、パッカー家屋の比率が上昇したことでインド全体において居住環境が改善したと言うことができる。家を建て替えることで建設業が成長し、それに携わる労働者の所得増大につながる。とくに農村部で家の建て替えが進んだ意味は大きい。農地の経営権がなく、農繁期に賃労働をすることによって生計を立てている農業労働者にとって、建設業は農閑期の重要な就業先となっている。経済成長の中で農村部も含めて所得が増大し、それが新たな雇用を生み出している。次に、家計支出の比率がどのように変化したかについて見てみる(表3)。1990年度および2000年代に食料品への支出比率が急減し、教育費および医療費などへの比率が急増している。農村部においても中等および高等教育への進学率が増加したことを反映している。地方都市周辺にも英語で授業をする私立学校が続々と設立されて現象とも一致する。しかし、耐久消費財への支出の比率はほとんど変化していない。

表2 家屋構成の変化(1987年度~2007年度)(%)

| 1987年度 | 1993年度 | 2007年度 | ||

|---|---|---|---|---|

| 農村部 | カッチャー家屋 | 48.6 | 31.7 | 18.8 |

| 半パッカー家屋 | 31.9 | 36.0 | 31.4 | |

| パッカー家屋 | 19.5 | 32.3 | 49.8 | |

| 都市部 | カッチャー家屋 | 17.8 | 8.3 | 2.9 |

| 半パッカー家屋 | 24.3 | 17.9 | 9.1 | |

| パッカー家屋 | 57.9 | 73.8 | 88.0 | |

表3 家計支出構成の変化(1987年度~2007年度)(%)

| 1987年度 | 1993年度 | 1999年度 | 2007年度 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 農村部 | 食費 | 63.8 | 62.2 | 59.4 | 52.4 |

| タバコ | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | |

| 光熱費 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 9.7 | |

| 衣類 | 7.6 | 8.4 | 8 | 7.3 | |

| 教育費、医療費、家賃など | 14.4 | 16.8 | 19.6 | 24.6 | |

| 耐久消費財 | 3.6 | 2.3 | 2.6 | 3.6 | |

| 都市部 | 食費 | 55.9 | 53.9 | 48.1 | 39.6 |

| タバコ | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | |

| 光熱費 | 6.7 | 6.5 | 7.7 | 8.5 | |

| 衣類 | 7.1 | 8.3 | 7.2 | 6.4 | |

| 教育費、医療費、家賃など | 23.5 | 26.4 | 31.5 | 39.9 | |

| 耐久消費財 | 4.2 | 2.6 | 3.6 | 4.2 | |

耐久消費財価格の低下

では、耐久消費財への支出の比率はほとんど変化していないことは、目に見えてテレビや携帯電話が普及していることと矛盾するのであろうか。1993年度を基準(100)とする卸売物価指数を見てみると、全品目についての指数が2007年度まで215.7まで2倍以上に上昇しているにもかかわらず、同期間にカラーテレビは37.1まで、電話機は64.7まで、電気製品全般は74.2まで低下している。これは製品の価格が下落したことを示している。1991年度以降の経済自由化の中で都市「中間層」が台頭し、彼らが耐久消費財の国内需要を拡大しいていった。カラーテレビや電話機をはじめとする電気製品および携帯電話の通話料は国内需要の拡大とともに価格が下がり、さらに需要が拡大していったのである。製品の価格が下がれば、家計支出が増えなくても、各家計が保有する電気製品の数が増えることになる。家庭電気製品や携帯電話は低所得層から高所得層にまで浸透しており、製品の価格や機能も多様である。低所得層は最低限の機能があるできるだけ安い製品を購入しようとするが、高所得層はニーズに合わせて製品を選ぶ。耐久消費財を購入できる層は低所得層から富裕層までかなり幅広いと言うことができる。

一方で、低所得層や農村部の所得が増大した。1987年度を基準とした1人あたり月間支出額は農村部で1987年度の158ルピーから2007年度の196ルピーに、都市部で250ルピーから2007年度の364ルピーへと増大している。商業や運輸業が急成長しているのも、都市部のみならず農村部でも所得が増大したことによって、物流がインド全国で活性化した結果だと言える。もちろん一方で、インドでは長期間にわたり経済成長が持続しているにもかかわらず、貧困の問題を解決できないままでいる。2009年に発表された政府の報告書によると、2004年度において農村人口の41.8%、都市人口の25.7%が十分なベイシック・ヒューマン・ニーズを満たせない絶対的貧困層だと推定している。耐久消費財は低所得層にまで徐々に浸透しているとしても、それには一定の限界があることも忘れてはならない。

「中間層」をどのように定義するかは難しい。経済改革以降、金融機関、IT企業、製造業の大企業が台頭することによってホワイト・カラーが増大した。このような図式だけでは、都市部の低所得層や農村部の所得が増大し、耐久消費財が普及していることを見逃してしまう。重要な点は、「中間層」が依然として耐久消費財の主たる消費者であるが、それ以下の低所得層も所得が増大し、国内需要の拡大に貢献していることである。さらに、都市部の低所得層や農村部の所得が増大した過程を「中間層」の台頭とは別の論理で説明する必要があるということである。

参考文献:

Planning Commission, Report of the Expert Group to Review the Methodology for Estimation of Poverty, Delhi, 2009.