レポート・報告書

アジ研ポリシー・ブリーフ

No.235 越境QRコード決済が促進するASEANの金融統合──日本・ASEAN相互運用を目指すには

PDF (604KB)

- ASEANではキャッシュレス・QRコード決済の利用率が非常に高い。

- 決済のデジタル化が越境決済制度の整備を進め、金融統合を促進している。

- 日本・ASEAN間のQRコード決済の相互運用を進めるには、両者の推進主体の違いや目的の違いを理解し、日本側の体制を整える必要がある。

進むASEANの決済デジタル化と金融統合

ASEAN(東南アジア諸国連合)において決済のデジタル化が進んでいる。2015年にASEAN経済共同体(AEC)が結成され、高度に統合された経済を目指すための重要な要素として金融統合・金融包摂・金融安定化が掲げられた。金融のデジタル化に関しては、2016年に各国の金融包摂戦略のひとつとしてデジタル決済の促進が挙げられた。

2019年に「域内の越境即時リテール決済のためのASEAN決済政策枠組み」が発表されたことで、域内での二国間の越境提携が進んだ。そして、2020年には金融安定理事会(FSB)の「越境送金の改善に向けたG20ロードマップ」によって越境送金の改善が国際的な優先事項となったことをふまえ、2022年にはインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイによる域内決済連結性(RPC)合意がなされた1。2023年にはASEANデジタル経済枠組協定(DEFA)が立ち上げられ、経済のデジタル化はASEAN共通の課題として進められている。

統一QRコードと即時送金システムの整備

デジタル化の進行と相まって、QRコード決済(以下、QR決済)の他国との相互接続開始など、運用レベルでの金融統合が進められている。QRコードが普及するまでは、デジタル化されても金融へのアクセスは一般の銀行口座を通じるしかなく、デジタル化の恩恵が金融包摂の拡大にはつながっていなかった。しかし、2016年頃から、QR決済が銀行口座に紐づかなくとも支払ができる手段としてASEANでも利用され始め、急拡大していった。QR決済の拡大はモバイルマネー口座を増加させ、ASEAN諸国の金融包摂に重要な役割を果たしている。

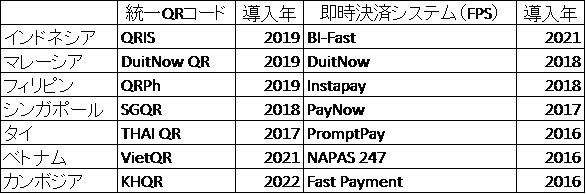

表 統一QRコードと即時決済システム(FPS)

ただし、普及にともない互換性のない複数のQRコードが混在したため、2017年頃から各国政府が次々と統一QRを導入した。これによりシステムの互換性の問題が解消され、国内のデジタル決済プラットフォーム間の相互運用性が高まった。国内での統一は他国との相互運用の際にも効率化をもたらし、またセキュリティや個人情報保護などへの共通基準の導入を容易にするため、相互運用拡大を後押しした。

こうしたASEAN域内での相互運用の進展を踏まえ、2022年12月に経済産業省は、日本の統一QR規格であるJPQRとインドネシアのQRISとの相互運用促進のための協力覚書をインドネシア銀行と締結し、2023年12月にカンボジア国立銀行とも協力覚書を締結した。さらに、2025年度をめどに他のASEAN諸国とのQR決済の相互運用を目指している2。

キャッシュレスの拡大とASEANと日本の違い

デジタル技術の発展、スマートフォンの普及に加え、コロナ禍の経験、Eコマース市場の拡大など多くの要素が相まってキャッシュレスの需要を押し上げている。VISAの調査3によると、ASEAN諸国でのキャッシュレス決済利用率は93%であり、その内訳は、シンガポール97%、マレーシア96%、インドネシアとベトナムが95%、タイ94%、フィリピン92%、カンボジア68%である。QR決済利用率も、マレーシア68%、インドネシア66%、ベトナム62%4と高い。他方、日本におけるキャッシュレス決済利用率は39.3%(2023年)5であり、そのうちQR決済は伸びてはいるものの10.9%とまだ低い。

ASEANと日本の違いには、決済システム制度の成熟度の差によるQR決済の位置づけの違いが影響している。日本では、1973年から世界に先駆けて全銀システムが即時決済を提供し、銀行決済、クレジットカード決済が普及している。後発の電子マネーやQRコードなどは既存の決済手段の置き換えでしかない。一方、決済システムが十分に整備されておらず銀行口座保有率も高くなかったASEANでは、先進国が数十年を要した変化が一挙に進んでおり、電子マネーやQRコードの普及は、安定的な金融システムの構築、金融包摂、金融統合を達成するための重要な要素である。ただし、ASEANはQR決済だけに焦点を当てているわけではなく、即時決済システム(FPS)の構築や越境取引におけるシステムの統合が同時に進められている。

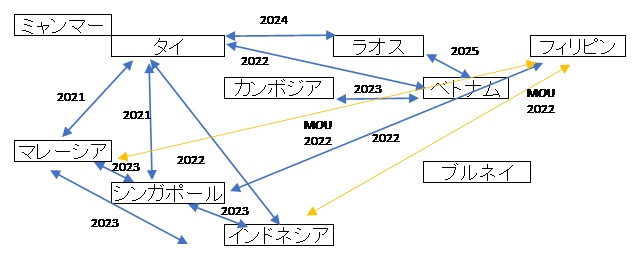

そのためQRコードの統一、相互運用を推進する主体も異なる。日本ではキャッシュレスの推進は関係省庁や関連諸団体など産学官が連携した一般社団法人「キャッシュレス推進協議会」がその任務を負っている。一方、ASEANでは金融システムの構築の一環であるため、中央銀行が主導しており、国の政策における重要性の違いが大きな差をもたらしている。下図にみるように、2021年から短期間のうちに8カ国でQR決済の二国間相互運用が始まっていることからもASEANの勢いを知ることができる。

図 東南アジアにおける二国間QR決済相互運用

および各種新聞記事から筆者作成。

日本の課題

ASEANにおける越境QR決済の推進は、ASEANの枠組みに基づき中央銀行主導で進められているため、域内での意思疎通は比較的スムーズである。よって、相互運用のネットワークがASEAN全体をカバーするのも遠くないかもしれない。

一方、日本では越境決済などは資金移動事業者等によって個別に進められており、セキュリティ対策などのコスト増から広がりをみせていない。さらに、相互運用の実現には電文スイッチングや精算を行うシステムを構築・運用する国際スイッチャーが必要だが、日本ではまだその準備が整っていない6。加えて、ASEAN各国で統一QRコードへの集約が進むなか、日本では統一規格であるJPQRがほとんど普及していないという根本的な問題がある。

こうした日本側の体制不備の問題は早急に解決される必要がある。その上で、ASEANとのQR決済相互運用に必要な視点は、技術的な問題というより、ASEANにおける越境決済やQR決済の重要性とその位置づけを理解し、日本との違いを確認することである。さらに共通の枠組みはあるものの、各国の発展段階も異なるため、それぞれの国の制度やその背景を理解し、柔軟に対応する体制をつくることも重要である。

(はまだ みき/開発研究センター)

- 2023年にはベトナムが加わった。

- 2024年3月14日付日本経済新聞「QR決済、日本とASEANで支払い可能 25年度に相互利用」

- VISA, “The Future of Commerce on the Cusp of Change, Visa Consumer Payment Attitudes Study 2024,” https://www.visa.com.ph/content/dam/VCOM/regional/ap/singapore/global-elements/documents/visa-cpa-2024-report-ipvmc.pdf

- VISA, “Navigating A New Era in Payments, Consumer Payment Attitudes Study 2022,”

https://www.visa.co.th/content/dam/VCOM/regional/ap/documents/visa-cpa-report-smt-2022.pdf - https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240329006/20240329006.html

- ネットスターズがシステムを構築中である。

本報告の内容や意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式見解を示すものではありません

©2025 濱田美紀