新型コロナウイルスの世界経済への影響(2)――リモートセンシングデータによる分析

アジ研ポリシー・ブリーフ

No.136

PDF (1MB)

- 人工衛星のセンサーによって得られた大気中の窒素酸化物(NOx)濃度に関するデータを用いて、新型コロナウイルスの世界経済に対する影響を検証した。

- 2020年1月から4月までのNOx濃度の減少率(前年同期比)は以下のとおりであった:ドイツ(-27%)、シンガポール(-26%)、香港(-23%)、中国(-22%)、韓国(-22%)、日本(-20%)、イタリア(-15%)、アメリカ(-15%)、ロシア(-14%)、インド(-12%)、タイ(-11%)、ベトナム(-8%)。

- 時空間分解能が高い同リモートセンシングデータは現地調査のデータと組み合わせ、任意の行政区画、時間間隔での分析が可能なため、世界または地域の経済活動の変化をモニタリングする手段として有用である。

2020年1月より中国での感染拡大が報じられ始めた新型コロナウイルス(COVID-19)は、これまでに全世界で559万人を超える感染者と35万人以上の死者を出し、なお感染拡大が続いている(WHO、5月28日現在)。世界各国で企業活動、人の移動、物流が制約を受け、需要も下振れし、世界経済に甚大な影響が出ることは確実である。

しかしCOVID-19の影響が各国の政府統計に反映され、公表されるまでには通常数カ月を要する。さらに、当局が公表するデータの時空間単位は一般的に四半期や国全体となるため、都市や地域レベルの影響を月別、週別に評価することは容易ではない。そのため本稿では、窒素酸化物(NOx)データを用いて、COVID-19の影響を任意の時空間で分析する。データは、欧州宇宙機関(European Space Agency)が大気汚染観測のために、2017年に打ち上げたSentinel-5Pに搭載された、TROPOMI(TROPOspheric Monitoring Instrument――対流圏監視インストルメント)センサーから推計されている。

大気中のNOxの主な排出源は、経済活動を支える発電所、工場、車、トラックなどの活動である。ある地域で発生したNOxを計測する際には、主にボトムアップとトップダウンのアプローチが用いられる。ボトムアップとは地上、海上に設置された観測機器から得られたデータを積み上げるのに対し、トップダウンはリモートセンシングデータから推計する方法である。前者は、観測地点で正確なデータが得られる一方、広い空間を網羅することは難しい。後者は約1日で地球全体を網羅できる一方、推計値は特定地域・時間の気象条件など、様々な要因による誤差が避けられない。本稿では後者の方法で推計されたデータのうち、信頼性が75%より低いグリッド(約1㎢)を排除する。

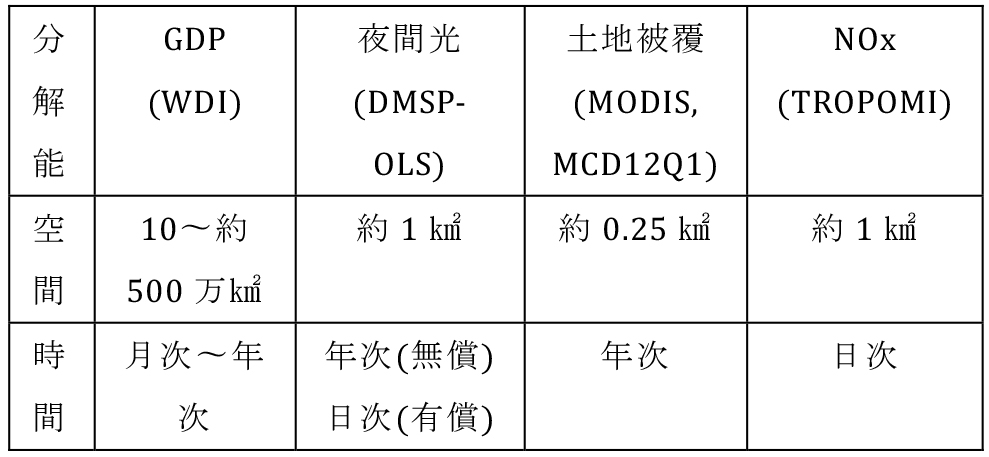

表1では、TROPOMIによって推計されたNOxは、空間、特に時間分解能が他のデータより格段に高いことを示している。本ポリシーブリーフでは、大気中の窒素酸化物のデータを用いて、経済活動の収縮を様々な時空間単位で考察する。

表1 経済活動の主な行政とリモートセンシングデータの時間と空間分解能

NOxからみた大陸、国単位の経済活動の収縮

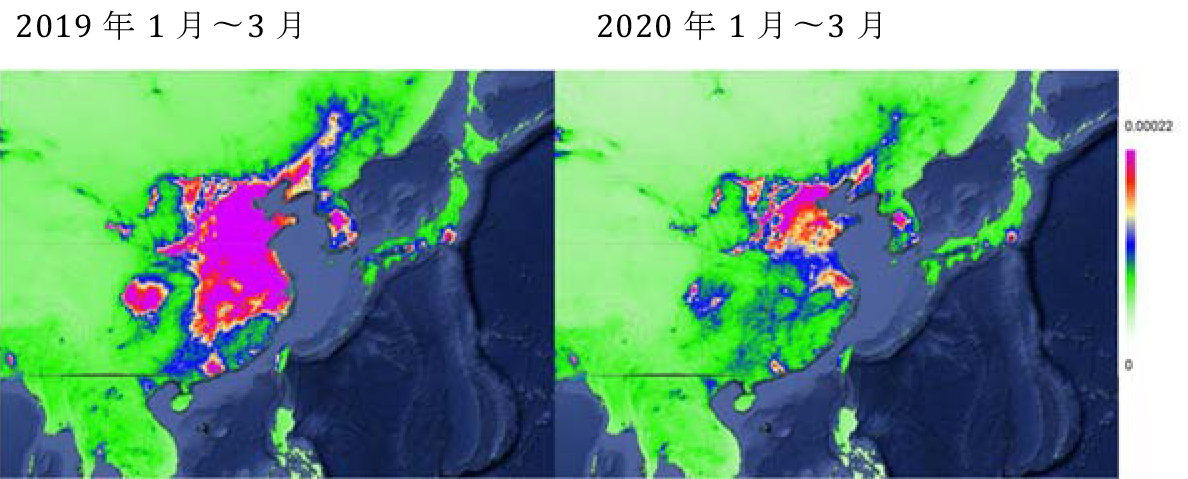

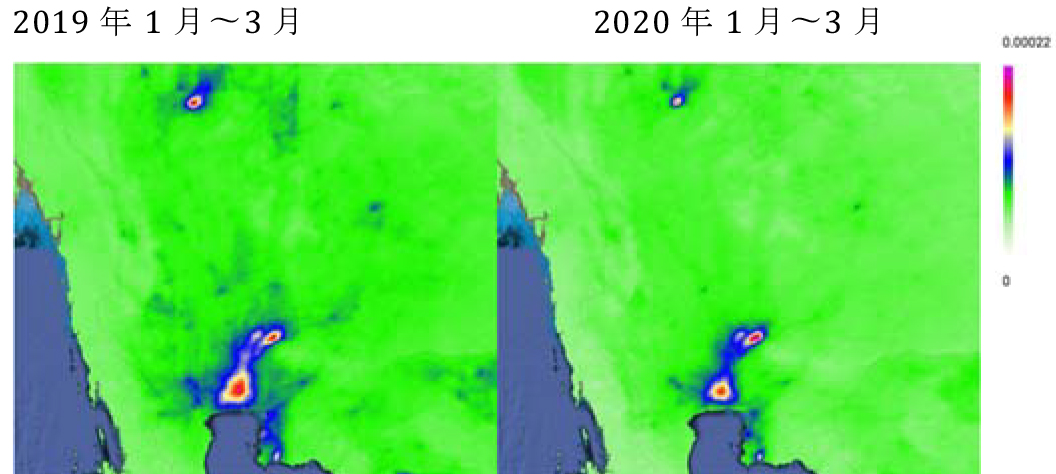

図1では、2019年と2020年の第1四半期におけるNOx密度の平均値を比較している。東アジアでは、明らかにNOx密度が低下していることが分かる。

図1 2019年と2020年の第1四半期平均窒素酸化物濃度の変化

日本では、経済活動の中心地である三大都市圏(東京、名古屋、大阪)において、窒素酸化物の濃度と広がりが著しく低下した。中国、韓国でも同様の変化が確認できる。経済規模が数倍大きい東京周辺よりも、韓国のソウルを中心とした地域において、NOx濃度が高く、より広い範囲に広がっているが、経済規模とNOxの関係性は相対的なものに過ぎない。産業構造、技術水準、分野間の排出構造などが影響していると考えられる。

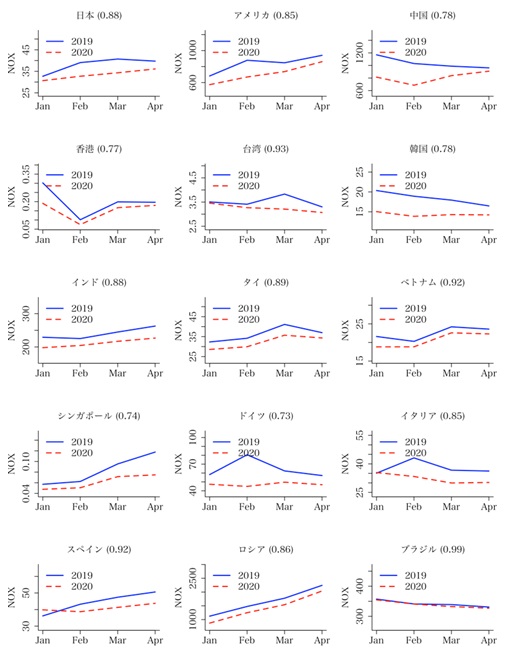

図2は、2019年と2020年の1月~4月における、窒素酸化物濃度の国・月別変化を示している。約1㎢のグリッドのNOxデータを月毎に平均化した後、各国地域の行政界に基づいて集計している。ヨーロッパでは、ドイツの前年同期比が73%に留まり、感染や死亡者数がより深刻なイタリア(85%)よりも低い。東・東南アジアでは、シンガポール、香港、中国、韓国(74%〜78%)で落ち込みが最も大きく、それらに日本(88%)が続く。特にベトナムやタイでは約9割以上の規模を維持している。日本や東南アジアでは、感染拡大や都市封鎖などの処置が3月末より行われたため、一部の国では4月から影響が大気中に現れている。一方、中国や香港のように、1月から2月における落ち込みは大きいが、その後経済活動が再開されたように見える国や地域もある。

図2 2019年と2020年1月〜4月の 窒素酸化物濃度合計の変化

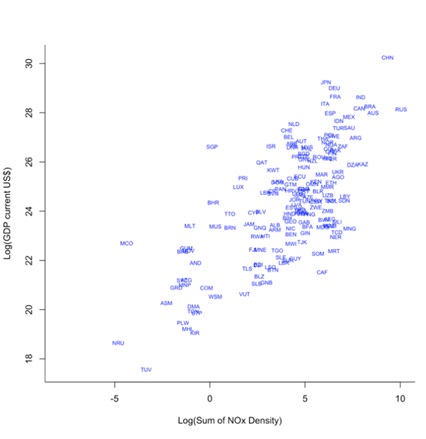

図3 NOxとGDPの関係

NOxから見た地方行政単位での経済活動の収縮

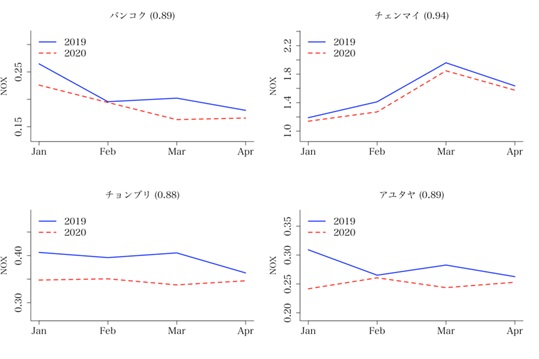

次に、日系企業も多数進出しているタイに注目し、同期間のNOx濃度の変化を用いて、県単位での経済活動の収縮を考察する。図4はタイの主要都市の平均NOx濃度の変化を示している。タイの中部や東部における主なNOx排出地域は、工業地帯である首都圏および東部臨海地域となっている。また北部では、石炭の火力発電所が設置されているランパーン県も突出して高い。

図4 タイにおける平均窒素酸化物濃度の変化

図5 タイの主要都市別窒素酸化物濃度合計の変化

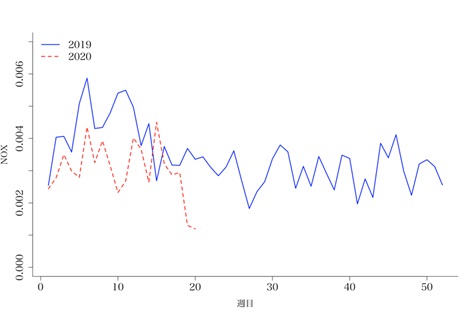

また先述のように、NOxデータの時間分解能は日次であるため、週ごとの変化を捉えることも可能である。図6は、2019年と2020年の東京における週次平均NOx濃度の変化を示している。2020年のデータは、5月12日、つまり第20週目までを掲載している。若干の変動はあるものの、2020年の5月第2週までは、前年よりもNOx濃度が低く、特に4月に入ってからは減少傾向が続いている。緊急事態宣言による経済活動の収縮を捉えたものと考えられる。

図6 東京の週次平均窒素酸化物濃度の変化

まとめ

本レポートでは、大気中の窒素酸化物濃度と経済活動が密接に関係していることを示し、それを用いてCOVID-19の世界経済への影響を様々なレベルで検証した。時空間分解能が高い同リモートセンシングデータを用いることで、現地調査のデータと組み合わせ、任意の行政区画、時間間隔での分析が可能となる。世界または地域経済活動の変化をモニタリングする手段として有用と言える。

(けおら すっくにらん・はやかわ かずのぶ・くまがい さとる/開発研究センター・経済地理研究グループ、いその いくも/研究人材課付)

本報告の内容や意見は、執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式見解を示すものではありません。