論考:牧畜社会の食料安全保障における地域セーフティネットの意義

—ケニア北部レンディーレ社会の事例から—

アフリカレポート

No.53

PDF(683KB)

アフリカの乾燥・半乾燥地域では近年、干ばつや集中豪雨といった自然災害の発生頻度が高くなっている。そのため、30年以上にわたって食料援助に頼ってきた干ばつ対策の限界が指摘され、この地域に暮らす牧畜民の食料安全保障の確立が重要課題となった。本稿は、北ケニアのレンディーレ社会における食料確保をめぐる地域セーフティネットの分析をとおして牧畜社会の食料安全保障を考察した。その結果、牧畜民は唯一の生計維持手段である家畜飼養を高い移動性をもつ放牧キャンプで行なう一方、町の商人との信頼関係にもとづくつけ買いで農産物を確保し、さらに集落における相互扶助を重視した食料分配によって食料の安定確保を実現していることが明らかになった。自然災害に対応できる食料安全保障を確立するためには、このような地域セーフティネットに災害の予防・対応能力をもたせ、地域全体の食料生産・流通・利用を強化していくことが重要である。

キーワード : 干ばつ 地域セーフティネット つけ買い 相互扶助 食料安全保障

はじめに

アフリカの乾燥・半乾燥地域は近年、グローバルな気候変動にともなう異常気象の影響を受け、干ばつや集中豪雨といった自然災害の発生頻度が高くなっている[IPCC 2007; Collier, Conway and Venables 2008]。2010〜12年に発生した東アフリカ大干ばつは、被災者数が1200万人、被災地域がソマリア南部からケニア東部と北部、そしてエチオピア南部と東部に広がった[OCHA and Paddy Allen 2011]。国連はこの地域に約30年ぶりに飢饉が発生したと発表し、国連世界食糧計画(World Food Programme: WFP)や米国国際開発庁(United States Agency for International Development: USAID)などの国際援助機関による緊急食料援助が行なわれた[USAID 2011]。大干ばつをきっかけに、この地域に過去30年以上にわたって食料援助に頼ってきた干ばつ対策の限界が指摘された。また、被災者の大半が牧畜民であるため、従来の生計戦略の見直しと食料安全保障の確立が求められた[Oxfam 2011; IGAD 2013; Krätli et al. 2013]。

これらの議論の多くは生業牧畜における食料生産の不確実(不安定)性に注目して、自然災害の増加による牧畜社会の脆弱性の増大を強調している。しかし、そもそも牧畜は食料生産において自己完結的な生業形態ではない。牧畜民の多くは家畜から得られる畜産物だけでなく、農産物も多く利用している。とくに乾燥地域に暮らす牧畜民は自ら農業を行なわないため、地域の食料流通システムをとおして主食となる農産物を得ている[佐藤 2002; African Union 2010]。そのため、牧畜社会の食料安全保障を考えるとき、牧畜民を含む地域全体の食料生産・流通・利用システムを理解することが重要である。

そこで本稿では、ケニア北部のレンディーレ社会の事例をとおして、牧畜民の食料確保をめぐる地域セーフティネットの実態を明らかにし、牧畜を主生業とする地域の特性に則した食料安全保障のあり方を考察する。以下では、まず牧畜民の現状を、この地域における自然災害の増加と食料配給をはじめとする開発援助の影響をふまえて概観する。つぎに町・集落・放牧キャンプのあいだにおける食料生産・流通・利用に注目して、牧畜民をとりまく食料確保のセーフティネットを明らかにする。そして増加する自然災害に対応できる食料安全保障の確立に向けて、このようなセーフティネットがもつ意義とその活用について考える。

1.自然災害の増加と食料援助の影響

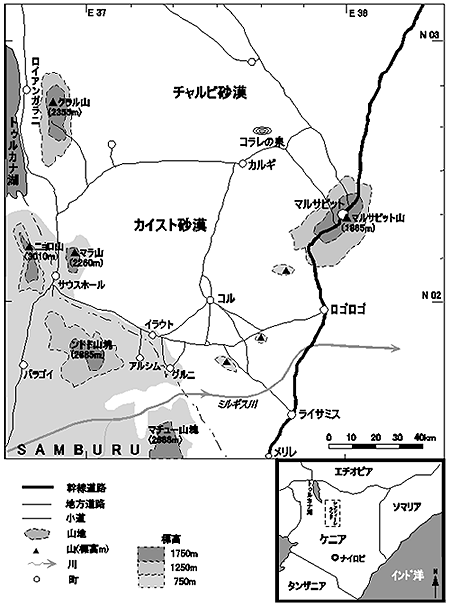

ケニアの中部から北部にかけて広がる乾燥・半乾燥地域では、サンブル、レンディーレ、ガブラ、ボラナ、トゥルカナなど多くの牧畜民が暮らしている。レンディーレは年間降水量が200ミリメートル程度のカイスト砂漠(Kaisut Desert)を本拠地とし、ラクダと小家畜(ヤギとヒツジ)、そして少数のウシを飼養する専業牧畜民で、人口は6万437人である[Oparanya 2010](図1)。カイスト砂漠は1年のうち、3〜5月が大雨季、6〜11月が大乾季、11月末〜12月が小雨季、1〜2月が小乾季である。しかし雨季のあいだも雨が広域に降ることは少ない。植生は灌木草原と半砂漠草原が面積の8割以上を占める。変動が激しい降雨、乏しい牧草、そして限られた水場はこの地域の牧畜生業を制限する大きな要因である。

近年、自然災害の発生頻度と強度がともに増加し、人びとの生活をさらに脅かしている。たとえば2005〜06年に発生した干ばつによって、レンディーレは重要な現金収入源として期待しているウシの多くを失った。そして2007年7月の大乾季に降った集中豪雨による川の増水と気温低下は小家畜に大きなダメージを与えた。筆者が調査を行なった約15年間に計4回の干ばつ(2000〜01年、2005〜06年、2008〜09年、2010〜12年)が発生しており、1997年と2007年は大乾季に集中豪雨に見舞われた。

レンディーレは独自の暦をもっており、その年の出来事で年の名前をつける慣習がある。それをたどると、2000年以前では、1939年、1949年、1958年、1968年、1970〜71年、1978年、1984〜85年、1988年、1990〜92年、1996年に干ばつが起きた記録があった。干ばつの発生頻度は、1970年以前は約10年に1回、その後は10年に2回、そして2000年以降は4回と増加している。このような増加について、調査地では、「おじいさんは干ばつが10年に一度起きたといい、お父さんは5年に一度起きたという。しかし今では2、3年に一度起きている」と広く伝えられている。

レンディーレによると、干ばつの被害を受けたヤギ・ヒツジの群れは元のサイズに回復するまで3〜5年が必要で、ウシの群れは10年かかるといわれている。干ばつが短いサイクルで繰り返すと、植生が十分に回復できず、ダメージを受けた家畜の回復も遅れる[Ellis 1995]。そして家畜に依存する人々の生活はより困難になる。2010〜12年の東アフリカ大干ばつによる被害は過去60年で最悪なものと報道されているが、単発的な自然災害というよりも、2005〜06年、2008〜09年の干ばつのさらなる悪循環と考えるべきであろう。

一方この地域では1970年代から、干ばつ対策として食料援助が行なわれた。まずキリスト教の布教・慈善団体による食料配給がはじまりで、1980年代にはさまざまな国際機関が開発援助プロジェクトの一環として食料援助を実施した[Fratkin 1998]。1990年代後半から現在までは、干ばつが起きるたびにWFPの主導で救援食料(relief food)の配給が行なわれてきた[WFP 2000]。

30年以上にわたる食料援助や開発援助プロジェクトがこの地域にもたらした大きな変化は、町の発展と牧畜民集落の定住化である。1970年代の調査によるとレンディーレは高い移動性をもつ集落と放牧キャンプをもち、ラクダとヤギ・ヒツジに依存した遊牧生活を営んでいた[Sato 1980]。1980年代に開発援助プロジェクトの拠点として町が整備され、小学校や診療所などの施設がつくられ、干ばつ時の救援食料も町を拠点に配給されるようになった[Fratkin 1998]。配給にもれなく参加でき、食料を自力で集落まで運ぶためには、町から近い場所に集落をつくったほうが有利である。現在、レンディーレの集落は幹線道路沿いのライサミス、ロゴロゴなどの町周辺、そして半砂漠草原にあるコルとカルギ、イラウト、グルニなどの町周辺に集中している(図1)。そのうちコル町の周辺は人口がもっとも多く、2009年のセンサスによるとレンディーレ総人口の3割を占める約2万人が住んでいた。町には行政機関のオフィスや学校など公共施設のほか、食料や日用品を販売する売店や、開発援助機関の事務所や、携帯電話の受信基地など多くの施設が集まっている。

しかし町の周辺は放牧できる場所が限られているため、人びとは集落とは別に放牧キャンプをつくっている。放牧キャンプは家畜種ごと(ラクダ・ウシ・小家畜)につくられ、季節や降雨、牧草と水場の状況に合わせてひんぱんに移動する[孫 2012]。このような定住的な集落と移動性をもつ放牧キャンプの居住形態は、レンディーレだけではなく、今日の北部ケニアの牧畜民に共通する特徴である。では、人びとは定住集落や放牧キャンプにおいてどのように食料を確保しているのだろうか。

2.食料確保の地域セーフティネット

(1)食料の生産・流通・利用のネットワーク

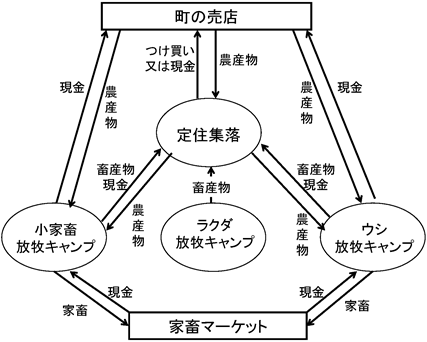

現在のレンディーレの生活空間は、町、集落、ラクダ・ウシ・小家畜の放牧キャンプからなる。図2はそのなかにおける食料生産・流通・利用の関係を示している。

|

(出所)筆者作成。

|

レンディーレの集落は基本的に同じクランかサブクランの成員が集まってつくられる。コル地区には計41の集落があり、4374世帯が居住し、平均1集落あたり107世帯である。筆者が調査した集落では既婚女性と幼児(7歳以下)の9割以上、既婚男性の6割が集落に住んでいる。集落の各世帯は通常5〜6頭の搾乳用小家畜しかもっていない。1日の搾乳量は多いときでも500ミリリットル程度で、幼児に飲ませたり、嗜好品のミルクティーをつくったりするのに使われる。一方、主食は町から購入する農産物(トウモロコシ粉と粒、少量の米と豆類)や、救援食料を利用する。集落の人びとは現金収入源がないため、食料を購入する際、町の売店でつけ買いするか、都市部へ出稼ぎに行っている親族に送金してもらうか、あるいは放牧キャンプにいる自分の家畜を牧夫に売却させて送金してもらう。食事は基本的に各世帯単位で行なうが、食料が不足しているときは住民同士で助け合うことがよくある。集落でミルクや肉などの畜産物を利用できるのは、キャンプの家畜が1年に数回の儀礼に参加するために戻されたときだけである。一方、人びとは雨季のあいだに家族全員で放牧キャンプに滞在したり、放牧キャンプが集落の近くを通過するときにキャンプをひんぱんに行き来したりすることによって畜産物にアクセスしている。

レンディーレは乾燥につよいラクダをもっとも高く評価している。ラクダ放牧キャンプは同じ集落のラクダを集めてつくられ、同じクラン出身の青年たちによって管理される。キャンプの平均サイズはラクダ10群れ(約500頭)と牧夫20〜30人である。キャンプの食料のすべてを畜産物で賄う。雨季には水分をたくさん含んだ植物を食べるのでラクダの泌乳量が多く、牧夫はミルクだけで充分な食事ができる。一方、乾季にはラクダの頸静脈から血を採取し、ミルクと混ぜてつくる混血乳が利用される。ラクダ放牧キャンプでは群れのサイズに関係なく、得られた畜産物がすべて1カ所に集められ、牧夫全員に平等に分配される。

ウシ放牧キャンプも同じ集落のウシを集めてつくることが好まれる。しかしウシを積極的に増やすようになったのは近年のことである[孫 2004]。そのためウシを所有していない世帯が多く、キャンプの規模はラクダより小さい。放牧管理を担当するのは青年か少年である。ウシは雨季のあいだ泌乳量が多いが、乾季にはほとんどミルクが出ないときもある。そのため、キャンプの人びとは雨季のあいだは畜産物を主食とし、乾季には町から購入するトウモロコシなどを利用する。キャンプには食料を運ぶためのロバが1〜2頭用意されている。ウシの売却は持ち主の許可が必要で、放牧管理を担当する青年だけで決めることができない。キャンプに食料が不足すると、青年はウシ所有者に食料を送ってもらうように要求する。

小家畜は成長が早く個体数が多いため、どの世帯も自分の群れをもっている。キャンプは同じ集落出身の数世帯が集まってつくる。小家畜の放牧管理は既婚男性かその子供である。雨季には家族全員でキャンプに滞在することもある。キャンプの食事は年間をとおして農産物とミルクである。家畜群の移動中で町の近くをとおるとき、持ち主が家畜マーケットで小家畜を売却し1〜2週間分の食料を購入する。そのときお金の一部を集落に残された家族に送ることもある。マーケットで売却できなかった場合、売店の商人と直接交渉して家畜と食料を交換することもある。一方、救援食料の配給があるとき、集落の人びとがもらった食料の一部を小家畜キャンプに送ることもある。

このようにレンディーレは、町・集落・放牧キャンプで構成するネットワークのなかで畜産物と農産物の生産・流通・利用を行なっている。そのうち、畜産物につよく依存し食料自給率がもっとも高いのはラクダ放牧キャンプである。一方、農産物への依存度が高く、食料自給率がもっとも低いのは集落である。集落には年寄りや子供が多く住んでおり、食料の安全保障からみてもっとも脆弱である。

(2)農産物の安定確保を支える「つけ買い」

レンディーレの主な現金収入源は家畜の売却である。干ばつで家畜が遠方に避難したり、家畜マーケットへのアクセスが悪かったり、あるいは家畜の健康状況がよくなかったりする場合もあり、人びとは常に現金収入があるわけではない。とくに集落に住む人びとは現金をほとんどもっていない。それにもかかわらず主食の農産物を確保できるのは、町の売店で「つけ買い」できるからである。

「つけ買い」とは、売店の帳簿に名前、購入品目、購入日を記入するだけで、その場でお金を払わなくても買い物ができるしくみである。つけができる期間は通常1〜3カ月間で、返済は購入金額の合計額で、利息はつかない。町の商人は「つけ」のことを英語の「credit」と呼ぶが、集落の人びとは一般的に「書く」という意味の「chiira」という表現をつかう。それは、売店で品物を注文した後、店員が数量や金額を帳簿に記入するためである。一方、つけの内容やその返済に関する話し合いのときは、「モグ(mog)」という言葉がよくつかわれる。

「モグ」は、もともとレンディーレ社会固有の家畜をめぐる貸し借り関係のひとつで、オス家畜(ラクダ・ヤギ・ヒツジ・ロバ)が対象である。借り手は所有家畜を略奪によって失ったとき、食料に困ったとき、子供が生まれてお祝いのために家畜を屠殺したいときなど、具体的な理由から「モグ」を申し出る。それに対して貸し手は、借り手との社会関係や社会的弱者に対する救済などの立場から「モグ」に応じる。この貸し借りをめぐる交渉は通常3日から1週間かかる。交渉がいったん成立すれば、借り手は必要に応じて借りたオス家畜を屠殺したり、売却したりすることができ、貸し手に返済を求められるまで返す必要がない。「モグ」は当事者の信用関係にもとづくもので、保証人や担保がない。しかし、借り手がたくさんの家畜を借りて返済できなくなることを防ぐために、一生に6回しか「モグ」で借りることができないという制限がある。また、「モグは期限切れしない(mog mususuhtoo)」という語りがあるように、この貸し借りは人々の記憶に残り、数世代に続く。とくに、干ばつなどによって自分の家畜を失った貸し手やその子孫が、かつての「モグ」の借り手やその子孫に対して返済を求めることができるとされる。一方、売店でのつけ買いの返済が「モグ」と呼ばれるのは、家畜の「モグ」と同じように返済が完了するまで貸し借り関係が解消できないことを強調しているからだと思われる。

食料などのつけ買いがはじめられたのは1990年代とされる。コル町で二世代にわたって卸売りと小売りをしている商人の話によると、この商人の父がコルに店を開いた1980年代初めは定住集落がなく、人びとは遠方からロバを連れて買い物に来て、一度に1〜2カ月分の食料や日用品を購入していたという。1984〜85年の大干ばつに対する食料援助をきっかけに町周辺に集落が増えた。そして、1992年にマルサビット山周辺で起きた民族対立と家畜の略奪によって、多くのレンディーレがコル町周辺に移住してきた。

町へのアクセスが容易になると、以前のように一度に大量に買い物することがなくなり、2〜3日分だけの食料を買って帰る人が増えた。その理由のひとつは、レンディーレの「ねだり」という慣習と関係している。レンディーレは日常生活において、食料品をはじめとして、嗜好品や日用品を近隣からねだることがよくある。家に食料がたくさんあれば、ねだられることも増える。ねだりを断る言い訳として「もっていない(mahabo)」という言葉はよく使われる。しかし、たくさんもっているにもかかわらず、もっていないと断ることは社会的に好まれない行為である。そのため、家の備蓄を少なくし、買い物する頻度を増やしていると考えられる。同じ店にひんぱんに買い物に来ると、商人とも知り合いになる。そして一時的に現金がなくても、先に食料を渡して後日に清算してもらうことができるようになった。はじめは資金をもつ卸売商人の店だけが信用できる人につけ買いさせたが、その人の親戚や同じ集落の人びとも頼みに来た。集落には現金をもっていない人が多いため、この方法がすぐ広まったという。

つけ買いは顧客と商人の信頼関係がなければ成立しない。集落の人びとは、つけ買いが断られると食料が入手できなくなる。そのため商人に清算を要求されると、家畜を売却して現金で払うか、家畜を商人に直接渡した。しかし、すべての人がつけを順調に返済しているわけではない。商人によると、最初の頃は卸売商人の店しかつけ買いできなかったため、つけが拒否されることを恐れて、人びとは請求どおりに返済を行なった。しかしほとんどの売店でつけ買いができる今では、高額なつけがたまって一軒の売店につけを断られると別の店を探す人もいる。そのため、店同士で顧客について情報交換することもある。高額なつけの返済を拒む人に対する最終手段として、警察に通報することができる。しかし、話し合いで問題を解決するのがレンディーレ社会の慣習であるため、警察に通報すると店自体が嫌われる。

商人はつけが高額になって返済してもらえなくなるリスクを避けるため、顧客の出身や家計に関する情報を集め、それぞれの顧客の家計状況に応じて1〜3カ月の期間で返済を要求する。毎月返済できるのは、出稼者がいて送金がある世帯だけである。牧畜を営む世帯では家畜を売却しなければ現金がないため、返済時期が不確定である。人びとは集落と放牧キャンプのあいだを行き来しているので、集落だけではなくキャンプの食料も一緒につけ買いする。そのため、毎月のつけ買い金額は5000〜1万ケニアシリングのあいだで変動する。ある程度つけがたまると、商人は村人にその額を知らせて返済について話し合う。全額が返済できなくても、一部が返済されれば、次のつけができるようになっている。また、お金の管理がまだあまり得意ではない新婚女性などに対して、商人が毎月のつけ買い額を決めてあげることもある。

商人にとってつけ買いの一番のメリットは、多くの顧客を確保できることである。いったんつけ買い関係ができると、集落の人々は数年にわたって同じ店で買い物しつづける。多くの固定客をもつ商人は、常に食料の在庫を確保する必要がある。店に食料がなくなると、人びとはほかの店を探すため、以前のつけを返済してもらえない心配がある。また、急な値上げなども嫌われるので、食料価格の安定にも気を配らなければならない。ケニアでは農産物価格の上昇が激しいため、トラックをもつ卸売商人は農産物価格が安いエチオピアまで食料を調達に行くこともある。

このように、商人はこの地域における食料の安定供給と流通の担い手であり、つけ買いは現金収入がない牧畜民にとって食料を確保するための重要な手段といえる。

(3)災害時の食料確保を支える集落の相互扶助

では干ばつなどの自然災害が発生したときに、町・集落・キャンプからなる食料生産・流通・利用のネットワークがどのように機能するのか。2010〜12年の大干ばつ時におけるレンディーレの対応からみてみよう。

2010年末の小雨期には雨にめぐまれなかったため、レンディーレはカイスト砂漠中央の半砂漠草原にいる小家畜とウシ群を幹線道路の南東部の疎林草原に移動させた。そこは幹線道路沿いの町に近いため、家畜マーケットや食料などの売店にアクセスしやすかった。そして2011年3〜5月の大雨季に入っても雨が降らなかったため、人びとは家畜を連れてさらに南下した。最終的にはイシオロ州のワソ・ニョロ川の北岸に到達し、そこで干ばつをしのいだ。その場所は集落があるコル地区から南東200キロメートル以上離れ、小家畜を連れて移動する場合は10日間かかる。人びとはイシオロの家畜マーケットで家畜を売却して食料を購入した。またワソ・ニョロ川の岸辺にヤシの木がたくさんあるので、ヤシの実など野生植物を採集して食べた。乾燥につよいラクダも集落から南東約80キロメートルを離れたライサミス地区に移動した。この干ばつをしのぐために、人びとは1年以上集落に帰ることができなかった。それでも避難のタイミングが早かったため、2005〜06年の干ばつよりも家畜が受けたダメージは少なかった。

一方集落に残された人びとは、コル町でつけ買いして食料を得るとともに、救援食料を受けていた。2011年の1年間、WFPが1カ月半おきに食料配給を行なった。配給の内容はメイズ、米、豆類などの主食と、調理用油、そして栄養不良の子供向けのUnimixと呼ばれる栄養食であった。配給はWFPの委託をうけたケニア赤十字が担当した。配給対象は集落全員ではなく、WFPの基準にもとづいて認定された脆弱世帯(vulnerable household)だけであった。これは食料のばらまきを防ぎ、本当に必要な人に食料を与えるためである。赤十字のスタッフと各集落の長老代表者によって組織された救援委員会(Relief Committee)が対象世帯の認定を担当した。実際には年寄りと幼児、そして寡婦など社会的弱者がいる世帯が認定された。救援食料を積んだトラックが来ると、担当スタッフが脆弱世帯の名簿に沿って配給を行なった。年寄りと幼児など受け取りに来れない場合、その親族が代理で受け取った。

しかし、人びとは集落に帰ると、受け取った食料を1カ所に集め、その総量に応じて集落にいる全員に再分配を行なった。このことについて人びとは次のように説明している。干ばつのあいだに放牧キャンプが遠くへ行ってしまったため、どこの家も家畜がいなくて、みんな助け合って暮らしている。年寄りや寡婦(いわゆる脆弱世帯)ほどまわりの人たちに助けられている。もし彼(彼女)らがもらった食料を自分の家だけで消費するなら、食料がなくなって困ったとき、まわりの誰も助けないだろう。このように集落の人びとは、救援食料の配給における不均衡によって相互扶助の社会関係が崩れないように自ら再調整したのである。

以上のように、レンディーレがこの大干ばつを乗り切れた要因として、まず家畜キャンプがもつ高い移動性によって早いタイミングで避難しはじめたことと、避難場所が確保できたことから、唯一の財産である家畜が守られたことが挙げられる。つぎに家畜が遠く離れて畜産物にアクセスできなくなった集落の人びとは、町の売店でつけ買いできたことと救援食料が配給されたことによって、継続的に食料を入手できた。さらに相互扶助の関係にもとづく分配によって集落全員が食料を確保できたことは重要であった。

3.牧畜社会の食料安全保障

2010〜12年の大干ばつに対して、被害を受けた東アフリカ諸国の政府とこの地域の開発援助に携わってきた国際機関は、「アフリカの角地域の危機サミット(The Summit on the Horn of Africa Crisis)」をはじめ、さまざまな形で災害の教訓と対策について議論を重ねた[EAC and IGAD 2011]。そうした議論のなかで、予測を上回る広い範囲での被災と救援食料の不足が災害を深刻化させたといった批判があった[Save the Children and Oxfam 2012]。また、従来の開発援助プロジェクトでは食料援助が大きな割合を占める一方、災害の予防と対応活動が限定されているとの指摘もあった[USAID 2012]。そして今後の方向性としては、食料援助を中心とした災害対策から脱却し、地域における食料安全保障の確立とともに、住民の対応力を高め、増加する自然災害に対応できる社会を構築することが強調された[EAC and IGAD 2011; IGAD 2013]。しかしこのような目標に向けて具体的にどのような方策があるのかは示されていない。そこで、これまで述べたレンディーレ社会の食料確保の特徴を食料安全保障の概念と照らし合わせて、牧畜社会に則した食料安全保障のあり方を考察する。

国連世界食糧農業機関(FAO)は「食料安全保障」の定義において、すべての人が「満足な量」と「安全で栄養がある」食料に「物理的・経済的にアクセスできる」ことを強調した[FAO 1996]。この概念から食料安全保障がもつ3つの要素、すなわち食料の量と栄養確保、物理的なアクセスの確保、そして経済的なアクセス(食料の分配)の確保が読み取れる。一方、世界レベルの食料生産からみて食料の量的確保がもはや問題ではなくなったため、食料政策の重点は平時における食料確保よりも危機が発生した際の食料へのアクセスと社会的弱者の保護へシフトした[FAO 2002]。東アフリカ乾燥地域を対象に1990年代後半からWFPの主導で行なわれた干ばつに対する緊急食料援助も、このような国際社会の流れに沿ったものといえる。しかし食料援助が繰り返されると、それに対する依存が高くなり、地域住民の経済的自律性や防災対策がおろそかになりかねない。牧畜社会における食料安全保障の確立を目指すには、まず食料の量的確保、アクセス、そして分配の3つの要素から、食料確保の特徴を理解する必要がある。

家畜飼養が唯一の生計維持手段である牧畜民にとって食料の量的確保は、家畜から得られる畜産物、町の売店から購入する農産物、そして救援食料がある。畜産物は栄養価が高いが、生産量は家畜の個体数と牧草・水・自然災害といった要因に大きく左右される。そしてその安定確保は放牧キャンプに委ねられている。一方、農産物の量的確保は流通の担い手である町の商人に依存している。これらの食料へのアクセスは、町・集落・放牧キャンプのあいだにおける人・家畜・食料・現金の移動をとおして実現している。定住集落の人びとは、集落と放牧キャンプのあいだをひんぱんに行き来することによって畜産物にアクセスするとともに、町の商人との信頼関係にもとづくつけ買いで安定的に農産物を入手している。一方、放牧キャンプの人びとは、集落から農産物を送ってもらったり、家畜の売却で得た現金で町から直接購入したりしている。食料の分配に注目すると、ラクダ放牧キャンプにおける畜産物の平等分配や、救援食料の再分配に代表されるような相互扶助的な社会関係が重視されていることがわかる。

では食料援助に頼らない食料安全保障を目指すにはどのようなことが可能か。まず食料の量と栄養の確保について、食料不足に備えて平常時における町の売店の食料備蓄能力を高めること、そして交通手段を改善し、放牧キャンプと集落のあいだにおける畜産物の流通を促進することが挙げられる。つぎに食料のアクセスに関しては、定住化が進み牧畜集落がつけ買いにつよく依存している現状から、災害時に一時的な返済ができなくても食料のつけ買いが続けられるような担保や保険制度の開発と導入が有効だと考えられる。さらに救援食料の配給をはじめとする開発援助においては、社会の平等原理を重視した相互扶助関係を再評価し、それを生かした組織づくりや活動が必要であろう。このように平常時において、牧畜民の食料確保をめぐる地域セーフティネットに災害に対する予防・対応能力をもたせることによって、地域全体の食料生産・流通・利用を強化していくことが重要である。

おわりに

本稿は牧畜民の食料安全保障の確立に向けて、彼らの食料確保をめぐる地域セーフティネットの役割の分析に重点を置いた。一方、このようなセーフティネットを構築する社会的・文化的な要因について深く議論できなかった。たとえば、町商人の多くはソマリ人であるにもかかわらず、民族をまたがる分節出自関係[Schlee 1989]を利用してレンディーレの特定のクランに帰属し、レンディーレとの信頼関係を強化している。このような人びとの行動原理は地域セーフティネットを維持する上で重要であり、今後掘り下げていきたい。また北部ケニアは現在、幹線道路の建設が急速に進んでいる。道路沿いの町にある家畜マーケットはかつてない賑わいをみせ、人・家畜・モノの流れがますます増えている。こうした変化によって、本稿で示した牧畜民の食料生産・流通・利用のネットワークがどう変わるのか、そして新たな地域セーフティネットがどのように構築されるのか、注目していきたい。

謝辞:本研究成果の一部は、文部科学省科学研究費補助金基盤研究(A)「接合領域近接法による東アフリカ牧畜社会における緊急人道支援枠組みのローカライズ(課題番号25257005)」(代表:湖中真哉)の助成を受けたものである。心より御礼を申し上げる。

〈日本語文献〉

- 佐藤俊 2002.「序——東アフリカ遊牧民の現況」佐藤俊編『遊牧民の世界』京都大学学術出版会 3-16.

- 孫暁剛 2004.「「搾乳される」ラクダと「食べられる」ウシ——遊牧民レンディーレの生業多角化への試み」田中二郎ほか編『遊動民——アフリカの原野に生きる』昭和堂 630-649.

- 孫暁剛 2012.『遊牧と定住の人類学——ケニア・レンディーレ社会の持続と変容』昭和堂.

〈外国語文献〉

- African Union 2010. Policy Framework for Pastoralism in Africa. Addis Ababa.

- Collier, P., G. Conway and T. Venables 2008. “Climate Change and Africa.” Oxford Review of Economic Policy 24(2): 337-353.

- EAC(East Africa Community)and IGAD(Intergovernmental Authority on Development)2011. Ending Drought Emergencies: A Commitment to Sustainable Solutions. Joint Declaration of the Summit on the Horn of Africa Crisis.

( http://www.disasterriskreduction.net/east-central-africa/documents/detail/en/c/1896/ アクセス日:2014年11月26日) - Ellis, J. 1995. “Climate Variability and Complex Ecosystem Dynamics: Implications for Pastoral Development.” In Living with Uncertainty: New Directions in Pastoral Development in Africa. ed. I. Scoones. Exeter: Intermediate Technology Publications, 37-46.

- FAO 1996. Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action. World Food Summit, Rome.

- FAO 2002. The State of Food Insecurity in the World 2001. Rome.

- Fratkin, E. 1998. Surviving Drought and Development in Africa’s Arid Lands: Ariaal Pastoralists of Kenya. Massachusetts: Allyn and Bacon.

- IGAD(Intergovernmental Authority on Development)2013. The IDDRSI Strategy: IGAD Drought Disaster Resilience and Sustainability Initiative.

- IPCC 2007. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Cambridge: Cambridge University Press.

- Krätli, S., C. Huelsebusch, S. Brooks and B. Kaufmann 2013. “Pastoralism: A Critical Asset for Food Security under Global Climate Change.” Animal Frontiers 3(1): 42-50.

- OCHA and Paddy Allen 2011. “Horn of Africa drought.” The Guardian, August 2.

( http://www.theguardian.com/global-development/interactive/2011/jul/04/somalia-hornofafrica-drought-map-interactive アクセス日:2011年9月12 日) - Oparanya, W. A. 2010. “2009 Population & Housing Census Results.” August 31.

-

Oxfam 2011. “Briefing on the Horn of Africa Drought: Climate Change and Future Impacts on Food Security.”

( http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/briefing-hornofafrica-drought-climatechange-foodsecurity-020811.pdf アクセス日:2014年11月26 日) - Sato, S. 1980. “Pastoral Movements and the Subsistence Unit of the Rendille of Northern Kenya: With Special Reference to Camel Ecology.” Senri Ethnological Studies (6): 1-78.

-

Save the Children and Oxfam 2012. “A Dangerous Delay: The Cost of Late Response to Early Warnings in the 2011 Drought in the Horn of Africa.” Joint Agency Briefing Paper.

( http://www.alnap.org/resource/6291.aspx アクセス日:2013年9月17 日) - Schlee, G. 1989. Identities on the Move: Clanship and Pastoralism in Northern Kenya. Manchester: Manchester University Press.

-

USAID 2011. “Famine spreads into Bay region; 750,000 people face imminent starvation.”

( http://www.fsnau.org/in-focus/famine-spreads-bay-region-750000-people-face-imminent-starvation アクセス日:2011年9月5 日) -

USAID 2012. “Building Resilience and Fostering Growth in the Horn of Africa.”

( http://www.alnap.org/resource/7610.aspx アクセス日:2013年9月19 日) - WFP 2000. Kenya’s Drought: No Sign of Any Let Up. Rome: WFP.