サウジアラビアの対外政策とその変化-対米関係を中心にして-

政策提言研究

福田 安志

2014年3月

PDF (748KB)

1. はじめに

アラブの春を経た中東地域ではサウジアラビアの動きが目立っている。サウジアラビアは、シリアの内戦で反政府勢力への資金や武器の支援を続け、エジプトで2013年7月にムルシー政権の崩壊後に生まれた暫定政府に対して50億ドルの資金援助を表明するなど、中東地域での存在感を強めている。また、G20にも加わり、2009年(イギリス)と2010年(カナダ)のG20首脳会議にはアブドッラー国王が出席するなど、サウジアラビアは国際経済の分野でも存在感を増しつつある。

以前のサウジアラビアの動きはエジプトなどの陰に隠れ目立たないものであったが、近年は、中東地域や国際社会での積極的な姿勢が目立つようになっている。そうしたなかで、2013年10月には、国連安全保障理事会の非常任理事国に選ばれたが就任拒否を表明し、国連外交に波紋を起こしている。また、サウジアラビアはアメリカと協力関係を維持してきたが、2013年秋には、政府の要職を歴任した複数の有力王族がアメリカの中東政策に不満をもらしアメリカとの関係に不協和音が生じていることが明らかになった。

非常任理事国への就任拒否やアメリカとの軋轢などはサウジアラビアの対外政策が変化してきていることを示しており、その対外政策に改めて注目が集まっている。本稿では、サウジアラビアの対外政策の決定をめぐる構造と政策決定過程を検証し、安全保障を軸として作られてきたこれまでの対米関係を再検討し、最近のサウジアラビアにおける対米政策の変化とその背景について考えてみたい。

本論に入る前に、サウジアラビアの外交・対外政策に関する先行研究について見ておきたい。サウジアラビアの外交・対外政策に関する研究は少ないものの、サウジアラビアについて取り上げたいくつかの文献の中で外交・対外政策について触れられている。例えばLong and Maisel[2010]のなかではサウジアラビアの対外・国家安全保障政策に1章が割り当てられ、また、Aarts and Nonneman ed.[2005]のなかでも対外関係に関する1章が設けられ4人の執筆者がそれぞれの角度から対外関係を分析している。さらに、Cordesman and Obaid[2005]では、サウジアラビアの安全保障や軍事力について検討する中で、外交・対外政策についても取り上げられている。福田安志[2001]のなかでは、アブドッラー皇太子時代の対外政策について検討されている。最近の動きを取り上げたものでは、シリア内戦に関するサウジアラビアの対応について検討した中村覚[2012]がある。

地域の枠を広げGCC諸国の外交・対外政策について先行研究を見てみると、Tehranian ed.[2003]、ECSSR[2005]、ECSSR [2008]、Rubin ed. [2002]、Potter and Sick ed.[2002]など、イラク戦争前後の時期を取り扱った先行研究が多くあり、最も新しいものとしてはLegrenzi ed.[2011]がある。その他には、国境問題の視点から安全保障問題を取り扱ったMojtabed-Zadeb[1999]や、オマーンの外交史を取り扱ったAl-Khalili [2009]、アラブ首長国連邦の対外援助政策について検討したAlmezaini[2012]などの先行研究が見られる。

全体的に見て、これらの先行研究では安全保障の観点から、あるいは安全保障を重要な要素としてとらえた上でサウジアラビアの、あるいはGCC諸国の外交・対外政策を分析しているものが多い。一方で国内の政策決定過程のメカニズムついての検討を踏まえた外交・対外政策についての研究はほとんど見られない。また、多くの文献はイラク戦争前後の時期を取り扱ったもので、現代のサウジアラビアの外交・対外政策の分析に当てはめることが出来ない。

筆者もサウジアラビアの外交・対外政策は安全保障と密接な関係を持ちながら展開されてきたとみており、本稿では、先行研究を参照しながら、また安全保障にも焦点を当てつつ最近のサウジアラビアとアメリカとの関係について検討していきたい。

2. 対外政策決定をめぐる構造

最近のサウジアラビアの外交政策の変化について検討する上で、外交・対外政策決定の仕組みについて見ておくことが欠かせない。ここでは、外交・対外政策を含めた政策決定の仕組みと、政策の決定に際して重視される要素について見ておきたい。

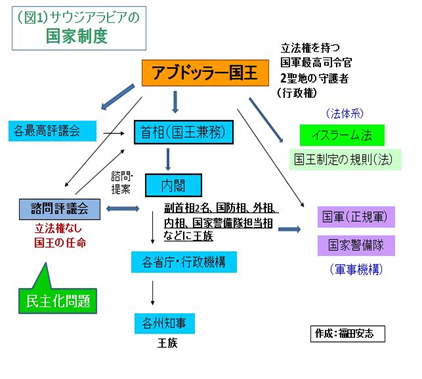

はじめに、サウジアラビアの国家制度と政策決定過程の概略を説明しておきたい。サウジアラビアは専制君主制の政体をとっており、国家元首である国王は首相を兼ね、立法権を持ち、国軍最高司令官でもあり、実権を持った君主として政治にあたっている(図1「サウジアラビアの国家制度」参照)。第1・第2副首相、国防相、内相、外相、さらには地方の知事職などの政府の要職には王族(サウード家)出身者が任命され、国王の統治を支えている。大臣や知事の任免権は国王が持っている。国王の任命した議員からなる諮問評議会はあるものの、その諮問評議会は立法権を持たず議会の役割は果たしていない。

アラブの春を経た中東地域ではサウジアラビアの動きが目立っている。サウジアラビアは、シリアの内戦で反政府勢力への資金や武器の支援を続け、エジプトで2013年7月にムルシー政権の崩壊後に生まれた暫定政府に対して50億ドルの資金援助を表明するなど、中東地域での存在感を強めている。また、G20にも加わり、2009年(イギリス)と2010年(カナダ)のG20首脳会議にはアブドッラー国王が出席するなど、サウジアラビアは国際経済の分野でも存在感を増しつつある。

以前のサウジアラビアの動きはエジプトなどの陰に隠れ目立たないものであったが、近年は、中東地域や国際社会での積極的な姿勢が目立つようになっている。そうしたなかで、2013年10月には、国連安全保障理事会の非常任理事国に選ばれたが就任拒否を表明し、国連外交に波紋を起こしている。また、サウジアラビアはアメリカと協力関係を維持してきたが、2013年秋には、政府の要職を歴任した複数の有力王族がアメリカの中東政策に不満をもらしアメリカとの関係に不協和音が生じていることが明らかになった。

非常任理事国への就任拒否やアメリカとの軋轢などはサウジアラビアの対外政策が変化してきていることを示しており、その対外政策に改めて注目が集まっている。本稿では、サウジアラビアの対外政策の決定をめぐる構造と政策決定過程を検証し、安全保障を軸として作られてきたこれまでの対米関係を再検討し、最近のサウジアラビアにおける対米政策の変化とその背景について考えてみたい。

本論に入る前に、サウジアラビアの外交・対外政策に関する先行研究について見ておきたい。サウジアラビアの外交・対外政策に関する研究は少ないものの、サウジアラビアについて取り上げたいくつかの文献の中で外交・対外政策について触れられている。例えばLong and Maisel[2010]のなかではサウジアラビアの対外・国家安全保障政策に1章が割り当てられ、また、Aarts and Nonneman ed.[2005]のなかでも対外関係に関する1章が設けられ4人の執筆者がそれぞれの角度から対外関係を分析している。さらに、Cordesman and Obaid[2005]では、サウジアラビアの安全保障や軍事力について検討する中で、外交・対外政策についても取り上げられている。福田安志[2001]のなかでは、アブドッラー皇太子時代の対外政策について検討されている。最近の動きを取り上げたものでは、シリア内戦に関するサウジアラビアの対応について検討した中村覚[2012]がある。

地域の枠を広げGCC諸国の外交・対外政策について先行研究を見てみると、Tehranian ed.[2003]、ECSSR[2005]、ECSSR [2008]、Rubin ed. [2002]、Potter and Sick ed.[2002]など、イラク戦争前後の時期を取り扱った先行研究が多くあり、最も新しいものとしてはLegrenzi ed.[2011]がある。その他には、国境問題の視点から安全保障問題を取り扱ったMojtabed-Zadeb[1999]や、オマーンの外交史を取り扱ったAl-Khalili [2009]、アラブ首長国連邦の対外援助政策について検討したAlmezaini[2012]などの先行研究が見られる。

全体的に見て、これらの先行研究では安全保障の観点から、あるいは安全保障を重要な要素としてとらえた上でサウジアラビアの、あるいはGCC諸国の外交・対外政策を分析しているものが多い。一方で国内の政策決定過程のメカニズムついての検討を踏まえた外交・対外政策についての研究はほとんど見られない。また、多くの文献はイラク戦争前後の時期を取り扱ったもので、現代のサウジアラビアの外交・対外政策の分析に当てはめることが出来ない。

筆者もサウジアラビアの外交・対外政策は安全保障と密接な関係を持ちながら展開されてきたとみており、本稿では、先行研究を参照しながら、また安全保障にも焦点を当てつつ最近のサウジアラビアとアメリカとの関係について検討していきたい。

2. 対外政策決定をめぐる構造

最近のサウジアラビアの外交政策の変化について検討する上で、外交・対外政策決定の仕組みについて見ておくことが欠かせない。ここでは、外交・対外政策を含めた政策決定の仕組みと、政策の決定に際して重視される要素について見ておきたい。

はじめに、サウジアラビアの国家制度と政策決定過程の概略を説明しておきたい。サウジアラビアは専制君主制の政体をとっており、国家元首である国王は首相を兼ね、立法権を持ち、国軍最高司令官でもあり、実権を持った君主として政治にあたっている(図1「サウジアラビアの国家制度」参照)。第1・第2副首相、国防相、内相、外相、さらには地方の知事職などの政府の要職には王族(サウード家)出身者が任命され、国王の統治を支えている。大臣や知事の任免権は国王が持っている。国王の任命した議員からなる諮問評議会はあるものの、その諮問評議会は立法権を持たず議会の役割は果たしていない。

制度上は、内政・外交政策の最終的な決定権は国王に帰属する。国王は首相を兼ね、行政権を掌握している。アブドッラー国王は高齢(今年90歳) 1 のため現在は閣議に出席することはまれであるが、以前は毎週月曜日に開催される閣議を主宰し、内政外交に関する政策を決定していた。法律(国王制定の規則) 2 は国王が決定し、国王の勅令で布告される。立法権(規則制定権)は国王が持っているのである。予算と人事を含めた多くの政策は、国王の布告(勅令=法律)を以て実施される。現在は、毎週の閣議は第1副首相であるサルマーン皇太子(国防相兼務)が主宰することがほとんどであるが、国王の布告を以て政策が実施される仕組みがあるため、立法権を持っているアブドッラー国王は、閣議に出なくても内政・外交政策の決定権を握り続けているのである。

政策の決定と法律(規則)の制定に関しては、多くの場合は閣議での決定を経て行われるが、内政外交にかかわる重要政策のなかには、閣議にかけられることもなく、国王によって直接決定されるものも多い。とくに、国防、外交、治安などに関する重要政策は、閣議を経ずに決められることも多く、その際には王弟などの王族有力者が一定の影響力を持っていると考えられている。

王族有力者と政治とのかかわりについては、アブドッラー国王の弟であるサルマーン皇太子が第1副首相として国王の統治を支え、別の王弟が第2副首相に任命されている。国防相(皇太子が兼務)、外相(国王の甥)、内相(国王の甥)、国家警備隊担当大臣(国王の息子)などの重要な閣僚には王族が任命され、また、13州ある地方の知事には王族(大部分は国王の甥、1名は国王の息子、1名は準王族)が任命されている。アブドッラー国王には物故者を含め36人の男の兄弟がおり、その子供、孫などからなる王族(サウード家)は数が多く、また、王族間の結びつきもあり、無視できない影響力を持っている。

このように政府の要所には多数の王族が配置されており、政治的な役割を担い、強い影響力を持っている。このため、制度上は国王に権力が集中しているように見えるものの、実際の政治では、国王はこれらの王族有力者を無視して政治を行うことは難しく、王族有力者のコンセンサスが重視されているのである。

もっとも、国王と王族との関係は、国王の権力の確立度合いによっても異なる。2005年に即位したアブドッラー国王は、当初はスルターン皇太子やナーイフ内相などの強い影響力を持った王族も存在したため、その権力は強くはなかった。しかし、その後、アブドッラー国王の権力は年々強まり、また、スルターン皇太子が2011年に死去し、その後に皇太子になったナーイフも翌2012年に死去したこともあり、現在は、アブドッラー国王の強い指導権が確立し、その下で内政と外交に関する政策が決定されている。

議会制をとっている多くの国では、政治や立法面で議会が大きな役割を果たしている。しかし、サウジアラビアには諮問評議会があるものの、諮問評議会には立法権がなく、大臣も国王の任命で議会の承認を必要とせず、政治における役割は限定的である。諮問評議会では政策や法律についての議論が行われており、その動向は政治や立法にもある程度の影響を与えているものの、重要政策の決定や重要法案の策定に際しては影響を及ぼすことは少ない。また、その議員は選挙ではなく国王の勅撰で選ばれるため、諮問評議会での議論は必ずしも民意を十分に反映したものとはなっていない。

以上のように、サウジアラビアの国家制度は国王中心に作られており、そこでの外交・対外政策を含めた政策決定過程では国王が中心的な役割を果たしている。外交・対外政策に関し、もう少し詳しく見てみよう。

外交・対外政策の第一義的な所管は外務省である。外務大臣にはアブドッラー国王の甥にあたるサウード・ビン・ファイサル(ファイサル元国王の息子)が任命され、1975年以来長らく外相を務めてきた。1940年生まれのサウード外相は今年で74歳になり、激務を緩和するためであろうと思われるが、2005年に別に外務担当国務相(Nizar Madani、今年73歳)が任命され、その外務担当国務相が海外訪問などを行うことも増えている。また、外務省にはアブドッラー国王の息子のアブドルアジーズが外務副大臣として任命(2011年、同51歳)されている。サウード外相とアブドルアジーズ外務副大臣の存在を通し、外務省はサウード家の掌握下に置かれているのである。

日々の外交は外務省が担当している。日々の外交に関しては、外務省本省と海外に置かれた大使館のやり取りのなかで決められる物事も多く、より重要なものはサウード外相の決済を仰ぐこともあろう。しかし、最重要な外交政策に関しては、その他の内政上の最重要政策と同じように、アブドッラー国王によって決定されることが多い。

政策の決定と法律(規則)の制定に関しては、多くの場合は閣議での決定を経て行われるが、内政外交にかかわる重要政策のなかには、閣議にかけられることもなく、国王によって直接決定されるものも多い。とくに、国防、外交、治安などに関する重要政策は、閣議を経ずに決められることも多く、その際には王弟などの王族有力者が一定の影響力を持っていると考えられている。

王族有力者と政治とのかかわりについては、アブドッラー国王の弟であるサルマーン皇太子が第1副首相として国王の統治を支え、別の王弟が第2副首相に任命されている。国防相(皇太子が兼務)、外相(国王の甥)、内相(国王の甥)、国家警備隊担当大臣(国王の息子)などの重要な閣僚には王族が任命され、また、13州ある地方の知事には王族(大部分は国王の甥、1名は国王の息子、1名は準王族)が任命されている。アブドッラー国王には物故者を含め36人の男の兄弟がおり、その子供、孫などからなる王族(サウード家)は数が多く、また、王族間の結びつきもあり、無視できない影響力を持っている。

このように政府の要所には多数の王族が配置されており、政治的な役割を担い、強い影響力を持っている。このため、制度上は国王に権力が集中しているように見えるものの、実際の政治では、国王はこれらの王族有力者を無視して政治を行うことは難しく、王族有力者のコンセンサスが重視されているのである。

もっとも、国王と王族との関係は、国王の権力の確立度合いによっても異なる。2005年に即位したアブドッラー国王は、当初はスルターン皇太子やナーイフ内相などの強い影響力を持った王族も存在したため、その権力は強くはなかった。しかし、その後、アブドッラー国王の権力は年々強まり、また、スルターン皇太子が2011年に死去し、その後に皇太子になったナーイフも翌2012年に死去したこともあり、現在は、アブドッラー国王の強い指導権が確立し、その下で内政と外交に関する政策が決定されている。

議会制をとっている多くの国では、政治や立法面で議会が大きな役割を果たしている。しかし、サウジアラビアには諮問評議会があるものの、諮問評議会には立法権がなく、大臣も国王の任命で議会の承認を必要とせず、政治における役割は限定的である。諮問評議会では政策や法律についての議論が行われており、その動向は政治や立法にもある程度の影響を与えているものの、重要政策の決定や重要法案の策定に際しては影響を及ぼすことは少ない。また、その議員は選挙ではなく国王の勅撰で選ばれるため、諮問評議会での議論は必ずしも民意を十分に反映したものとはなっていない。

以上のように、サウジアラビアの国家制度は国王中心に作られており、そこでの外交・対外政策を含めた政策決定過程では国王が中心的な役割を果たしている。外交・対外政策に関し、もう少し詳しく見てみよう。

外交・対外政策の第一義的な所管は外務省である。外務大臣にはアブドッラー国王の甥にあたるサウード・ビン・ファイサル(ファイサル元国王の息子)が任命され、1975年以来長らく外相を務めてきた。1940年生まれのサウード外相は今年で74歳になり、激務を緩和するためであろうと思われるが、2005年に別に外務担当国務相(Nizar Madani、今年73歳)が任命され、その外務担当国務相が海外訪問などを行うことも増えている。また、外務省にはアブドッラー国王の息子のアブドルアジーズが外務副大臣として任命(2011年、同51歳)されている。サウード外相とアブドルアジーズ外務副大臣の存在を通し、外務省はサウード家の掌握下に置かれているのである。

日々の外交は外務省が担当している。日々の外交に関しては、外務省本省と海外に置かれた大使館のやり取りのなかで決められる物事も多く、より重要なものはサウード外相の決済を仰ぐこともあろう。しかし、最重要な外交政策に関しては、その他の内政上の最重要政策と同じように、アブドッラー国王によって決定されることが多い。

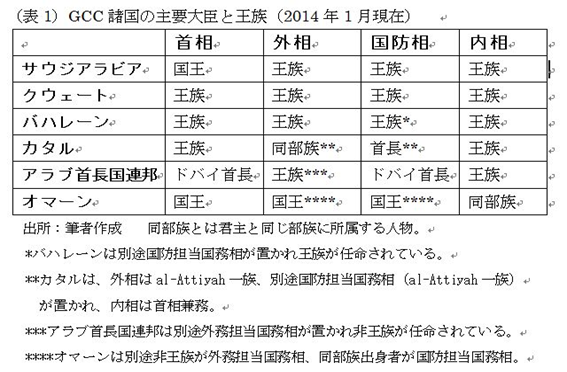

サウジアラビアを含めたGCC諸国では、外交・対外政策は安全保障などとも密接にかかわる国家の最重要事項の一つと考えられている。表(1)は、現在のGCC諸国の主要大臣と王族との関係を示したものである。表にも示したように、GCC諸国では外相のポストは、行政の長に当たる首相、そして国防相、内相のポストとともに王族ないしは君主、あるいは王族に近い部族で占められてきた。過去の状況を確認するために『中東・北アフリカ年鑑1977-78年版』(中東調査会[1978])を見てみると、1970年代半ばには、サウジアラビアでは4つのポストに現在と同じように王族が配置されており、その他の国でも、アラブ首長国連邦を除くと 3 、王族が首相、外相、国防相、内相に任命されている。

このことが示しているようにGCC諸国では、首相、外相、国防相、内相は重要閣僚と位置づけられ、君主ないしは王族有力者が、あるいは王族に近い部族出身者がそのポストを占めてきたのである。一方で、GCC諸国での石油相や財務相などのその他の重要な大臣のポストを見てみると、ほとんどの場合は非王族が任命されてきた。

サウジアラビアでは、図(1)の国家制度で示したように、経済最高評議会や石油最高評議会などの最高評議会が設置されている。例えば、経済最高評議会はアブドッラー国王が議長となり関係閣僚などで構成され、重要な経済政策について、例えばサウジ通信会社やサウジ航空会社の民営化などについて議論をし、政策を決めてきた。しかし、外交、軍事・安全保障、内務に関しては、最高評議会は設置されていない。外交、軍事・安全保障、内務に関する重要事項は、国王と有力王族が所管する聖域となっており、部外者が関与することを許さないからである。

以上のことが示しているように、サウジアラビアの政策決定で重視されることは、王政の維持・安定を図ることである。サウジアラビア王国という言葉は、「サウード家のアラビア王国」を意味しており、王政の維持・安定を図ることは、サウジアラビア王国の維持・安定を図ることとほぼ同義であろう。

軍事・安全保障と内務は、内外の脅威から王政を守るために不可欠のものである。外交・対外政策は安全保障と密接にかかわっており、また、パレスチナ問題などアラブ、イスラーム諸国の問題にもかかわっており、王政指導部にとって内政安定のために極めて重要なものである。パレスチナ問題には国民の関心が強く、また国民の間にはアメリカに対する反感が存在し、外交政策を誤ると、国民の王政への批判が強まり、王政の維持・安定を脅かす可能性があるからである。

サウジアラビアの政策決定では、国家や国民の安泰と国民への福祉なども重視されることは言うまでもないことである。また、サウジアラビアの国家基本法の第55条が、「国王は、イスラームの定めに従って国の政治を行い、イスラーム法と諸規則(法)の適用、国家の政策、国の保全と防衛を指揮監督する」旨を記しているように 4 、イスラームの要素も政策決定で重視される。しかし、サウジアラビアの政策決定で何よりも重視されるのは王政の維持・安定を図ることであり、そのことは、国家制度と政策決定の仕組みから、あるいは王族の配置から、さらにはこれまでの政策からも読み取れよう。重要な外交政策は、王政の維持・安定を考慮して決定されていると考えられる。

3. 安全保障と対米依存

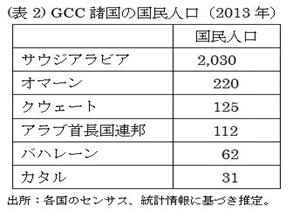

サウジアラビアの外交・対外政策では、安全保障の問題が大きなウエートを占めてきた。サウジアラビアを含めたGCC諸国は、周辺諸国からの軍事的な脅威に脆弱である。軍事力の土台になる人口がもともと少なく、国土も狭い国が多いためである。最も人口の少ないカタルの現在の国民人口は31万人で、次に少ないバハレーンは62万人しかいない。最大のサウジアラビアでも、現在の国民人口は2,030万人で、20年前の1990年代初めには、1,000万人前後の国民人口しかなかった。

このことが示しているようにGCC諸国では、首相、外相、国防相、内相は重要閣僚と位置づけられ、君主ないしは王族有力者が、あるいは王族に近い部族出身者がそのポストを占めてきたのである。一方で、GCC諸国での石油相や財務相などのその他の重要な大臣のポストを見てみると、ほとんどの場合は非王族が任命されてきた。

サウジアラビアでは、図(1)の国家制度で示したように、経済最高評議会や石油最高評議会などの最高評議会が設置されている。例えば、経済最高評議会はアブドッラー国王が議長となり関係閣僚などで構成され、重要な経済政策について、例えばサウジ通信会社やサウジ航空会社の民営化などについて議論をし、政策を決めてきた。しかし、外交、軍事・安全保障、内務に関しては、最高評議会は設置されていない。外交、軍事・安全保障、内務に関する重要事項は、国王と有力王族が所管する聖域となっており、部外者が関与することを許さないからである。

以上のことが示しているように、サウジアラビアの政策決定で重視されることは、王政の維持・安定を図ることである。サウジアラビア王国という言葉は、「サウード家のアラビア王国」を意味しており、王政の維持・安定を図ることは、サウジアラビア王国の維持・安定を図ることとほぼ同義であろう。

軍事・安全保障と内務は、内外の脅威から王政を守るために不可欠のものである。外交・対外政策は安全保障と密接にかかわっており、また、パレスチナ問題などアラブ、イスラーム諸国の問題にもかかわっており、王政指導部にとって内政安定のために極めて重要なものである。パレスチナ問題には国民の関心が強く、また国民の間にはアメリカに対する反感が存在し、外交政策を誤ると、国民の王政への批判が強まり、王政の維持・安定を脅かす可能性があるからである。

サウジアラビアの政策決定では、国家や国民の安泰と国民への福祉なども重視されることは言うまでもないことである。また、サウジアラビアの国家基本法の第55条が、「国王は、イスラームの定めに従って国の政治を行い、イスラーム法と諸規則(法)の適用、国家の政策、国の保全と防衛を指揮監督する」旨を記しているように 4 、イスラームの要素も政策決定で重視される。しかし、サウジアラビアの政策決定で何よりも重視されるのは王政の維持・安定を図ることであり、そのことは、国家制度と政策決定の仕組みから、あるいは王族の配置から、さらにはこれまでの政策からも読み取れよう。重要な外交政策は、王政の維持・安定を考慮して決定されていると考えられる。

3. 安全保障と対米依存

サウジアラビアの外交・対外政策では、安全保障の問題が大きなウエートを占めてきた。サウジアラビアを含めたGCC諸国は、周辺諸国からの軍事的な脅威に脆弱である。軍事力の土台になる人口がもともと少なく、国土も狭い国が多いためである。最も人口の少ないカタルの現在の国民人口は31万人で、次に少ないバハレーンは62万人しかいない。最大のサウジアラビアでも、現在の国民人口は2,030万人で、20年前の1990年代初めには、1,000万人前後の国民人口しかなかった。

周辺には、イラン(現在の人口は7,600万人)や、かつてのイラク(同約3,500万人) 5 などのように強い軍事力を持つ国が存在し脅威となってきた。サッダーム・フセイン政権はイラク戦争でアメリカによって倒され現在ではイラクの脅威は薄れているが、イランの脅威は続いている。将来的にはイラクが再び脅威になる可能性も否定できない。

イランは民族的にはペルシャ人を中心とした国で、宗教的には12イマーム派のシーア派が中心的な宗派となっている。国民の多くはシーア派に帰属し、政治もシーア派系の人たちを中心に動いてきた。一方で、サウジアラビアはアラブ人の国で、かつワッハーブ派(スンナ派の一派)を中心とした国であり、歴史的には、イランとは対立・緊張関係にあったことも多かった。

サウジアラビアにとってのイランの脅威は軍事面にとどまらない。サウジアラビアの東部州などには、マイノリティ住民として大きなシーア派住民のコミュニティが存在する。そのシーア派住民の間にはワッハーブ派を中心に動いている政治・経済のあり方に強い不満が存在する。また、国境を接するバハレーンなどにも大きなシーア派住民のコミュニティが存在している。イランが軍事的に優勢になることは、イランの影響力を強め、それらのシーア派住民の抗議行動を強めることにつながるからである。

また、かつてのイラクは、アラブ民族主義思想が強い影響力を持った共和制の国であった。イラク戦争を経た現在は、多数派のシーア派住民を中心に政治が動いている。イラクの再建が進めば、将来、サウジアラビアにとって大きな脅威となる可能性もある。歴史を振り返れば、1970年代末にアフガニスタンにソ連軍が進出し、旧南イエメンやエチオピアにもソ連の強い影響が及ぶなど、湾岸地域にソ連の脅威が迫った時代もあった。

イランやイラクなどの脅威にさらされてきたサウジアラビアは、自らの安全保障を確保するために、米欧諸国から戦闘機やミサイルをはじめとした最新の兵器を購入し、兵力の整備に努めてきた。また、GCCの合同軍である「半島の盾軍」を設置するなど軍事面での協力も進めてきた。しかし、そうした対策にもかかわらず、依然としてイランの脅威は続いている。

その第1の理由は、サウジアラビアがイランに対抗する上で十分な兵力を持たないでいることにある。サウジアラビアには、カタルなどの他のGCC諸国とは異なり、2,000万人を超える自国民人口がいる。また、豊富な石油収入も持っている。強大な軍事力を構築することは可能である。しかし、中東の歴史が示しているように、強力な軍隊はクーデターの危険性と表裏一体である。

エジプトでは1952年に事実上の軍部のクーデターで王政が倒れているように、中東の王政諸国のなかにはクーデターで倒れたものも多い。サウジアラビアの王政指導部の間には、強大な軍事力を持つことへの警戒感が強く、イランの脅威に対応できる軍事力を持たなかったのである。王政指導部はクーデターの危険性に対処するために、国軍をけん制する目的で別系統の軍事力である国家警備隊を保有し、国軍の主力部隊は首都地域からは遠いところに配置しているほどである。

もっとも、クーデターを起こす可能性の少ない空軍については、最新型の戦闘機を購入するなど戦力の整備を行っている。サウジアラビアとイランの間にはペルシャ湾が存在し、空軍力で圧倒すれば、少なくとも、イランの攻撃には十分に対応できるものと考えたのであろう。

しかし、そうした状況を根底的に変える可能性があるのがイランの核開発である。2000年代に入るとイランが核開発を進めてきたことが明らかになった。とりわけ、2005年から2013年まで続いたアハマドネジャード大統領の時代には、イランは核開発の姿勢を緩めようとはせず、核兵器を保有するのではないかという警戒感がサウジアラビアの王政指導部の間で強まっていく。

戦闘機やミサイルなどの最新兵器の集積でイランの持つ通常型兵器には対応することができても、イランが核兵器を保有したときには、サウジアラビアの持つ通常型の軍事力では対応は不可能である。イランの核兵器保有は、ペルシャ湾岸地域の、そして中東の外交・安全保障のバランスを大きく変えることになり、サウジアラビアにとってはイランの脅威が格段に増すことになる。

イランが核兵器を保有したときには、イランに対抗してサウジアラビアも核武装するのではないかという見方がある。核兵器は、友好関係にあるパキスタンから取得するという憶測が何回も報道されている 6 。

しかし、サウジアラビアの王政指導部は、当面、核兵器の取得へは向かわないと考えられる。核兵器の取得によって王政の安全が脅かされる可能性があるからである。パキスタンでは核兵器を握っている軍部はいわば聖域となっており、軍部に対しては政治のコントロールが効かない。サウジアラビアの軍隊に核兵器を与えれば、そのことで軍部の発言力が増すことは確実で、王政指導部の恐れるクーデターの危険性が高まることになる。王政指導部にとっては、核兵器の取得は最後の選択肢であろう。

イランなどの軍事的脅威に、そして核の脅威に対抗するために、サウジアラビアが頼ったのはアメリカの軍事力であった。アメリカのみが、湾岸地域に兵力を配置し湾岸の王政産油国に強力な軍事的な傘を提供することができたからである。

サウジアラビアとアメリカとの間には、中東地域などで、利害が異なる問題も存在している。特に大きいのが中東和平問題での相違で、サウジアラビアはパレスチナを支持・支援し、アメリカはイスラエルへの支持・支援を続けてきた。サウジアラビアにとって、パレスチナ問題はアラブとイスラームにかかわる重要な問題である。しかし、王政指導部にとって最も重要であった王政の安泰のためには、アメリカとの協力関係が必要であったのである。イランとの軍事的紛争は内政を不安定化し王政を脅かすものであり、その対応が優先されたのであった。

安全保障面でアメリカの協力を受けたサウジアラビアが、その協力関係を維持するために行ったのが、原油と資金面での協力である。原油と資金はサウジアラビアの対米外交にとって大きなツールとなっているが、サウジアラビアはアメリカと、そして世界の石油マーケットへの原油の安定供給を続けてきた。

サウジアラビアは原油生産の面で、200万b/dを超える増産余力を維持してきた。世界最大の原油の輸出国として原油の安定供給に努めてきたのみならず、紛争や制裁などで他の産油国の輸出が減少したときの肩代わり役も担ってきたのであった。100万b/d以上の大きな増産余力を持つ国は他にはなく、アメリカにとっては、対イラン制裁を実施しイランからの原油輸出が減少しても、サウジアラビアが増産すればその悪影響を相殺できるなど、サウジアラビアは重要な存在であった。

また、サウジアラビアは現在7,200億ドルを超える外貨準備を持っているが 7 、その外貨準備の大半はアメリカの財務省証券の形で保有されている。サウジアラビアはアメリカの財政を支える役割も果たしてきたのである。

安全保障面と原油・資金を相互に提供する形で強い協力関係が作られた。しかし、アメリカと軍事面での協力を進め、国内でのアメリカ軍の駐留を認めることは、サウジアラビアにとって内政上の大きなリスクともなる。アメリカが一貫してイスラエルを支援してきたために、国民の間にはアメリカに対する反感が存在するからである。明示的な形でアメリカとの軍事協力を維持することは王政指導部にとって危険であった。1990-91年の湾岸戦争時やその後、あるいは2003年のイラク戦争に際してはアメリカ軍が国内に駐留したものの、イラク戦争が終わった直後(2003年)に、アメリカはサウジアラビアに置いていた米空軍の拠点をカタルに移動し、サウジアラビアでの駐留に幕を引いた。

サウジアラビアの内政問題との関連もあり、国内から米軍の姿は消えた。現在、サウジアラビアには、対イエメンの無人機作戦などにかかわっている少数の軍事・CIA関係者を除くと、アメリカ軍は駐留していない。

しかし、表面上は見えづらくなっているとはいえ、実質的に、サウジアラビアとアメリカとの間では、現在も安全保障面と原油・資金を軸とした協力関係が続いているのである。アメリカ本土のフロリダ州タンパ市には湾岸地域への緊急展開軍としてアメリカ中央軍(United States Central Command、CENTCOM)が置かれている。その中央軍司令官が2、3か月ごとにサウジアラビアを訪問していることからも、安全保障面で両国が密接な協力関係を維持していることが見て取れよう。

4. 対米関係の変化

サウジアラビアとアメリカとの協力関係は長年続いてきた。両国の協力関係は1933年にアメリカの石油会社(カリフォルニア・スタンダード石油会社)にアハサー地方の石油利権が供与されたことで始まった。1979年にイラン革命が起こり、それまでペルシャ湾の憲兵の役割を果たしてきたイランのシャー(皇帝)の政府が倒れた後は、サウジアラビアは安全保障面でのアメリカへの依存を強めることとなった。

1990-91年の湾岸危機・湾岸戦争以降は、アメリカ軍がサウジアラビアの国内に駐留した。 前にも述べたように、2003年のイラク戦争後に、アメリカ軍はサウジアラビアでの駐留をやめたが、安全保障面での協力はその後も続いてきたのであった。

その両国関係に、軋みが生じたのは2011年2月のエジプト革命でムバーラク大統領が政権の座を追われたときのことであった。

サウジアラビアは、2011年にエジプト革命が起こるまでは、ムバーラク大統領の下でのエジプトと密接な協力関係を維持してきた。エジプトとの協力関係は、中東地域でのサウジアラビアの安全保障の確立に大きく寄与するものであった。エジプトは強い軍事力を持つ大国で、エジプトとの協力で紅海方面での安全保障が確保できたからである。ペルシャ湾地域でイランの脅威に向き合っていたサウジアラビアにとっては、その背後に位置したエジプトとの協力関係は重要で、エジプトとの協力関係でイランへの対応がとりやすくなったのであった。

また、エジプトはアラブ諸国の盟主的な存在で、アラブ世界で強い影響力を持っている。エジプトとの協力関係は、アラブ世界でのサウジアラビアの立場を強化し、その影響力を強めることを可能にした。エジプトとの協力関係の下で、サウジアラビアは発言力を強めていった。サウジアラビアとヨルダン、パレスチナ自治政府との協力関係も強まり、サウジアラビアはパレスチナ問題などのアラブ諸国の問題に一定の影響力を及ぼすようになった。4カ国の協力によってアラブ世界でのサウジアラビアの役割と存在感が増したのであった。

エジプトは共和制国家で、ムバーラク政権は軍部を権力基盤とした世俗的な性格を持つ政権であった。王政でイスラームを国家理念に掲げたサウジアラビアとは相違点が大きかったものの、サウジアラビアはエジプトとの協力関係を作っていった。ムバーラク政権が親米・親西側路線をとっていたことも、協力関係を容易にした。

サウジアラビアのアブドッラー国王は、エジプトとの関係を重視し、過去に足しげくエジプトを訪問している。手元の記録を見ると、1997年以降、アブドッラー国王(2005年までは政務を取り仕切った皇太子として)は毎年エジプトを訪問している。年に2、3回訪問したこともあった。9.11の翌年の2002年にはエジプト訪問はなかったが、2003年以降再開し2010年までアブドッラー国王のエジプト訪問は続いたのである。

ムバーラク大統領も、しばしばサウジアラビアを訪問し、年に何回も訪問することが多かった。2011年2月にはムバーラク大統領は大統領の地位を追われたが、その時まで、アブドッラー国王とムバーラク大統領の蜜月関係が続いていたのであった。

サウジアラビアにとって、ムバーラク大統領時代のエジプトは頼りになる存在で、ムバーラク大統領との関係は重要であった。そのムバーラク大統領は2011年2月の「エジプト革命」で大統領職を追われた。サウジアラビアは、オバマ政権がそれまで協力関係にあったムバーラク大統をあっさりと見捨てたと考え、アメリカに対する怒りを募らせた 8 。ムバーラクが大統領の地位を追われた後、サウジアラビアとアメリカとの関係がぎくしゃくするようになったのである。

前にも述べたように、サウジアラビアは原油と資金をツールとして使いアメリカとの協力関係を維持してきた。アメリカとの間のぎくしゃくした関係は、原油に影響を与えることとなった。グラフ(1)に原油価格の推移を示したが、アラブの春が起こり産油国のカントリーリスクが高まると原油価格は上昇した。2011年1月3日に1バレルあたり95ドルだったブレント原油の価格は、1月31日に100ドルを超え101ドルとなり、2月23日に110ドルを超え111ドルになり、4月4日に120ドルを超え121ドルになっている。

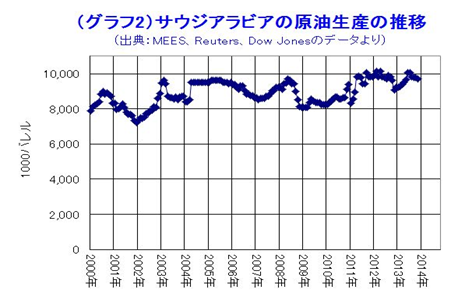

このような油価の上昇局面では、それまではサウジアラビアが原油を増産し、価格の上昇を抑え、適切な価格に誘導するのが通例であった。グラフ(2)に2000年以降のサウジアラビアの原油生産量の推移を示したが、例えば、2003年のイラク戦争に向けてサウジアラビアが原油を増産し対応したように、サウジアラビアは原油価格の上昇局面では、原油生産を増やし価格の上昇を抑えるのが常であった。しかし、グラフ(3)に示したように、アラブの春が起こり2011年1月にかけて原油価格が上昇するとサウジアラビアは原油を増産したが、ムバーラク政権崩壊した後の3月にはサウジアラビアは生産量を大幅に減少させたのであった。明らかに、アメリカに対する不快感を原油の生産量と油価の面で示したものである。

イランは民族的にはペルシャ人を中心とした国で、宗教的には12イマーム派のシーア派が中心的な宗派となっている。国民の多くはシーア派に帰属し、政治もシーア派系の人たちを中心に動いてきた。一方で、サウジアラビアはアラブ人の国で、かつワッハーブ派(スンナ派の一派)を中心とした国であり、歴史的には、イランとは対立・緊張関係にあったことも多かった。

サウジアラビアにとってのイランの脅威は軍事面にとどまらない。サウジアラビアの東部州などには、マイノリティ住民として大きなシーア派住民のコミュニティが存在する。そのシーア派住民の間にはワッハーブ派を中心に動いている政治・経済のあり方に強い不満が存在する。また、国境を接するバハレーンなどにも大きなシーア派住民のコミュニティが存在している。イランが軍事的に優勢になることは、イランの影響力を強め、それらのシーア派住民の抗議行動を強めることにつながるからである。

また、かつてのイラクは、アラブ民族主義思想が強い影響力を持った共和制の国であった。イラク戦争を経た現在は、多数派のシーア派住民を中心に政治が動いている。イラクの再建が進めば、将来、サウジアラビアにとって大きな脅威となる可能性もある。歴史を振り返れば、1970年代末にアフガニスタンにソ連軍が進出し、旧南イエメンやエチオピアにもソ連の強い影響が及ぶなど、湾岸地域にソ連の脅威が迫った時代もあった。

イランやイラクなどの脅威にさらされてきたサウジアラビアは、自らの安全保障を確保するために、米欧諸国から戦闘機やミサイルをはじめとした最新の兵器を購入し、兵力の整備に努めてきた。また、GCCの合同軍である「半島の盾軍」を設置するなど軍事面での協力も進めてきた。しかし、そうした対策にもかかわらず、依然としてイランの脅威は続いている。

その第1の理由は、サウジアラビアがイランに対抗する上で十分な兵力を持たないでいることにある。サウジアラビアには、カタルなどの他のGCC諸国とは異なり、2,000万人を超える自国民人口がいる。また、豊富な石油収入も持っている。強大な軍事力を構築することは可能である。しかし、中東の歴史が示しているように、強力な軍隊はクーデターの危険性と表裏一体である。

エジプトでは1952年に事実上の軍部のクーデターで王政が倒れているように、中東の王政諸国のなかにはクーデターで倒れたものも多い。サウジアラビアの王政指導部の間には、強大な軍事力を持つことへの警戒感が強く、イランの脅威に対応できる軍事力を持たなかったのである。王政指導部はクーデターの危険性に対処するために、国軍をけん制する目的で別系統の軍事力である国家警備隊を保有し、国軍の主力部隊は首都地域からは遠いところに配置しているほどである。

もっとも、クーデターを起こす可能性の少ない空軍については、最新型の戦闘機を購入するなど戦力の整備を行っている。サウジアラビアとイランの間にはペルシャ湾が存在し、空軍力で圧倒すれば、少なくとも、イランの攻撃には十分に対応できるものと考えたのであろう。

しかし、そうした状況を根底的に変える可能性があるのがイランの核開発である。2000年代に入るとイランが核開発を進めてきたことが明らかになった。とりわけ、2005年から2013年まで続いたアハマドネジャード大統領の時代には、イランは核開発の姿勢を緩めようとはせず、核兵器を保有するのではないかという警戒感がサウジアラビアの王政指導部の間で強まっていく。

戦闘機やミサイルなどの最新兵器の集積でイランの持つ通常型兵器には対応することができても、イランが核兵器を保有したときには、サウジアラビアの持つ通常型の軍事力では対応は不可能である。イランの核兵器保有は、ペルシャ湾岸地域の、そして中東の外交・安全保障のバランスを大きく変えることになり、サウジアラビアにとってはイランの脅威が格段に増すことになる。

イランが核兵器を保有したときには、イランに対抗してサウジアラビアも核武装するのではないかという見方がある。核兵器は、友好関係にあるパキスタンから取得するという憶測が何回も報道されている 6 。

しかし、サウジアラビアの王政指導部は、当面、核兵器の取得へは向かわないと考えられる。核兵器の取得によって王政の安全が脅かされる可能性があるからである。パキスタンでは核兵器を握っている軍部はいわば聖域となっており、軍部に対しては政治のコントロールが効かない。サウジアラビアの軍隊に核兵器を与えれば、そのことで軍部の発言力が増すことは確実で、王政指導部の恐れるクーデターの危険性が高まることになる。王政指導部にとっては、核兵器の取得は最後の選択肢であろう。

イランなどの軍事的脅威に、そして核の脅威に対抗するために、サウジアラビアが頼ったのはアメリカの軍事力であった。アメリカのみが、湾岸地域に兵力を配置し湾岸の王政産油国に強力な軍事的な傘を提供することができたからである。

サウジアラビアとアメリカとの間には、中東地域などで、利害が異なる問題も存在している。特に大きいのが中東和平問題での相違で、サウジアラビアはパレスチナを支持・支援し、アメリカはイスラエルへの支持・支援を続けてきた。サウジアラビアにとって、パレスチナ問題はアラブとイスラームにかかわる重要な問題である。しかし、王政指導部にとって最も重要であった王政の安泰のためには、アメリカとの協力関係が必要であったのである。イランとの軍事的紛争は内政を不安定化し王政を脅かすものであり、その対応が優先されたのであった。

安全保障面でアメリカの協力を受けたサウジアラビアが、その協力関係を維持するために行ったのが、原油と資金面での協力である。原油と資金はサウジアラビアの対米外交にとって大きなツールとなっているが、サウジアラビアはアメリカと、そして世界の石油マーケットへの原油の安定供給を続けてきた。

サウジアラビアは原油生産の面で、200万b/dを超える増産余力を維持してきた。世界最大の原油の輸出国として原油の安定供給に努めてきたのみならず、紛争や制裁などで他の産油国の輸出が減少したときの肩代わり役も担ってきたのであった。100万b/d以上の大きな増産余力を持つ国は他にはなく、アメリカにとっては、対イラン制裁を実施しイランからの原油輸出が減少しても、サウジアラビアが増産すればその悪影響を相殺できるなど、サウジアラビアは重要な存在であった。

また、サウジアラビアは現在7,200億ドルを超える外貨準備を持っているが 7 、その外貨準備の大半はアメリカの財務省証券の形で保有されている。サウジアラビアはアメリカの財政を支える役割も果たしてきたのである。

安全保障面と原油・資金を相互に提供する形で強い協力関係が作られた。しかし、アメリカと軍事面での協力を進め、国内でのアメリカ軍の駐留を認めることは、サウジアラビアにとって内政上の大きなリスクともなる。アメリカが一貫してイスラエルを支援してきたために、国民の間にはアメリカに対する反感が存在するからである。明示的な形でアメリカとの軍事協力を維持することは王政指導部にとって危険であった。1990-91年の湾岸戦争時やその後、あるいは2003年のイラク戦争に際してはアメリカ軍が国内に駐留したものの、イラク戦争が終わった直後(2003年)に、アメリカはサウジアラビアに置いていた米空軍の拠点をカタルに移動し、サウジアラビアでの駐留に幕を引いた。

サウジアラビアの内政問題との関連もあり、国内から米軍の姿は消えた。現在、サウジアラビアには、対イエメンの無人機作戦などにかかわっている少数の軍事・CIA関係者を除くと、アメリカ軍は駐留していない。

しかし、表面上は見えづらくなっているとはいえ、実質的に、サウジアラビアとアメリカとの間では、現在も安全保障面と原油・資金を軸とした協力関係が続いているのである。アメリカ本土のフロリダ州タンパ市には湾岸地域への緊急展開軍としてアメリカ中央軍(United States Central Command、CENTCOM)が置かれている。その中央軍司令官が2、3か月ごとにサウジアラビアを訪問していることからも、安全保障面で両国が密接な協力関係を維持していることが見て取れよう。

4. 対米関係の変化

サウジアラビアとアメリカとの協力関係は長年続いてきた。両国の協力関係は1933年にアメリカの石油会社(カリフォルニア・スタンダード石油会社)にアハサー地方の石油利権が供与されたことで始まった。1979年にイラン革命が起こり、それまでペルシャ湾の憲兵の役割を果たしてきたイランのシャー(皇帝)の政府が倒れた後は、サウジアラビアは安全保障面でのアメリカへの依存を強めることとなった。

1990-91年の湾岸危機・湾岸戦争以降は、アメリカ軍がサウジアラビアの国内に駐留した。 前にも述べたように、2003年のイラク戦争後に、アメリカ軍はサウジアラビアでの駐留をやめたが、安全保障面での協力はその後も続いてきたのであった。

その両国関係に、軋みが生じたのは2011年2月のエジプト革命でムバーラク大統領が政権の座を追われたときのことであった。

サウジアラビアは、2011年にエジプト革命が起こるまでは、ムバーラク大統領の下でのエジプトと密接な協力関係を維持してきた。エジプトとの協力関係は、中東地域でのサウジアラビアの安全保障の確立に大きく寄与するものであった。エジプトは強い軍事力を持つ大国で、エジプトとの協力で紅海方面での安全保障が確保できたからである。ペルシャ湾地域でイランの脅威に向き合っていたサウジアラビアにとっては、その背後に位置したエジプトとの協力関係は重要で、エジプトとの協力関係でイランへの対応がとりやすくなったのであった。

また、エジプトはアラブ諸国の盟主的な存在で、アラブ世界で強い影響力を持っている。エジプトとの協力関係は、アラブ世界でのサウジアラビアの立場を強化し、その影響力を強めることを可能にした。エジプトとの協力関係の下で、サウジアラビアは発言力を強めていった。サウジアラビアとヨルダン、パレスチナ自治政府との協力関係も強まり、サウジアラビアはパレスチナ問題などのアラブ諸国の問題に一定の影響力を及ぼすようになった。4カ国の協力によってアラブ世界でのサウジアラビアの役割と存在感が増したのであった。

エジプトは共和制国家で、ムバーラク政権は軍部を権力基盤とした世俗的な性格を持つ政権であった。王政でイスラームを国家理念に掲げたサウジアラビアとは相違点が大きかったものの、サウジアラビアはエジプトとの協力関係を作っていった。ムバーラク政権が親米・親西側路線をとっていたことも、協力関係を容易にした。

サウジアラビアのアブドッラー国王は、エジプトとの関係を重視し、過去に足しげくエジプトを訪問している。手元の記録を見ると、1997年以降、アブドッラー国王(2005年までは政務を取り仕切った皇太子として)は毎年エジプトを訪問している。年に2、3回訪問したこともあった。9.11の翌年の2002年にはエジプト訪問はなかったが、2003年以降再開し2010年までアブドッラー国王のエジプト訪問は続いたのである。

ムバーラク大統領も、しばしばサウジアラビアを訪問し、年に何回も訪問することが多かった。2011年2月にはムバーラク大統領は大統領の地位を追われたが、その時まで、アブドッラー国王とムバーラク大統領の蜜月関係が続いていたのであった。

サウジアラビアにとって、ムバーラク大統領時代のエジプトは頼りになる存在で、ムバーラク大統領との関係は重要であった。そのムバーラク大統領は2011年2月の「エジプト革命」で大統領職を追われた。サウジアラビアは、オバマ政権がそれまで協力関係にあったムバーラク大統をあっさりと見捨てたと考え、アメリカに対する怒りを募らせた 8 。ムバーラクが大統領の地位を追われた後、サウジアラビアとアメリカとの関係がぎくしゃくするようになったのである。

前にも述べたように、サウジアラビアは原油と資金をツールとして使いアメリカとの協力関係を維持してきた。アメリカとの間のぎくしゃくした関係は、原油に影響を与えることとなった。グラフ(1)に原油価格の推移を示したが、アラブの春が起こり産油国のカントリーリスクが高まると原油価格は上昇した。2011年1月3日に1バレルあたり95ドルだったブレント原油の価格は、1月31日に100ドルを超え101ドルとなり、2月23日に110ドルを超え111ドルになり、4月4日に120ドルを超え121ドルになっている。

このような油価の上昇局面では、それまではサウジアラビアが原油を増産し、価格の上昇を抑え、適切な価格に誘導するのが通例であった。グラフ(2)に2000年以降のサウジアラビアの原油生産量の推移を示したが、例えば、2003年のイラク戦争に向けてサウジアラビアが原油を増産し対応したように、サウジアラビアは原油価格の上昇局面では、原油生産を増やし価格の上昇を抑えるのが常であった。しかし、グラフ(3)に示したように、アラブの春が起こり2011年1月にかけて原油価格が上昇するとサウジアラビアは原油を増産したが、ムバーラク政権崩壊した後の3月にはサウジアラビアは生産量を大幅に減少させたのであった。明らかに、アメリカに対する不快感を原油の生産量と油価の面で示したものである。

サウジアラビアの態度に慌てたアメリカのオバマ大統領は、同年4月には、サウジアラビアのアブドッラー国王に直接電話をかけるなど増産の説得を行っている 9 。4月から5月にかけてアメリカはサウジアラビアにエネルギー関係の政府高官を送り込むなどして、サウジアラビアの説得に当たった。そのことが奏功し、グラフ(2)に示したように、間もなくサウジアラビアが大幅増産に転じ、原油価格のそれ以上の上昇は防げたのであった。サウジアラビアとしては、アメリカとの基本的な協力関係は維持する姿勢を見せたのである。

しかし、その後も、バハレーンに対する政策の相違など、サウジアラビアとアメリカとの間のぎくしゃくした関係は続いていくことになる。2013年10月には、サウジアラビアは国連安全保障理事会の非常任理事国に選ばれたが就任拒否を表明し、国連外交に波紋を起こした。サウジアラビアは、就任拒否に際し外務省声明を発表し、安保理はシリアのアサド政権が化学兵器を使ったことに対し有効な制裁措置を取らず、また、パレスチナ問題も解決できず機能不全に陥っていると非難した。就任拒否は、安保理への批判であると同時に、有効な対策を取れなかったアメリカに対するいらつきも示していよう。

同じ頃に、政府の要職にある複数の有力王族がアメリカの中東政策に不満を表明している。サウジアラビアの対外諜報機関(the General Intelligence Directorate、GID)の長であるバンダル・ビン・スルターン(元駐米大使)は、サウジアラビアは、アメリカがシリアでの戦争で行動を起こさなかったことと、アメリカがイランに対し核開発をめぐる協議を申し入れたことに抗議して、アメリカとの関係を大きく転換すると述べている 10 。また、元駐英・前駐米大使のトルキー・ビン・ファイサルもアメリカの対シリア政策などを批判している 11 。

サウジアラビアのアメリカに対する不満は、主要なものは、エジプト革命に際してムバーラク大統領を助けなかったこと、2013年9月に、シリア政府軍が化学兵器を使用したことを受けた対シリア攻撃をアメリカが回避したこと、そして11月にアメリカがイランとの核協議(イランとP5+1)を開始したことにあった。

サウジアラビアはシリア内戦に際しては、反政府勢力へ資金と武器を供与するなどの支援を続けていた。アメリカの対シリア軍事攻撃が実施されればアサド政権に大きな打撃となり、反政府勢力に有利な状況が生まれることを期待していたが、攻撃回避でアメリカに裏切られたとの気持ちを持ったものである。イランとの核協議開始は、サウジアラビアは制裁によってイランの核開発を放棄させることを期待していたものの、協議開始によって核開発放棄の今後が不透明になり、しかも、イランの孤立が緩和され、地域でのイランの活動の活性化につながることに、サウジアラビアが反発したものである。

バンダル・ビン・スルターン(元スルターン皇太子の息子)やトルキー・ビン・ファイサル(元ファイサル国王の息子)は、サウジアラビアの王族のなかではいわゆる第3世代に属する有力者である。第3世代の王族とは、初代国王アブド・アル・アジーズの息子たちが第2世代で、その子供たちの世代のことである。

第3世代の王族のなかでは、彼らはサウジアラビアが豊かになった時代に少年・青年時代を過ごし、父親の世代よりも、国力に応じた積極的な外交・対外政策を展開することを主張する傾向が強い 12 。また、彼らのなかには、イランやシーア派系勢力に対し、より厳しく対応すべきである主張も見られる。バンダル・ビン・スルターンが、その積極的でかつ強硬な外交・対外政策を行おうとする流れの代表格の人物である。世代交代が少しずつ進み、第3世代などの若い世代の発言力が強まっていくなかで、サウジアラビアの外交で積極的な外交・対外政策を展開しようとする流れが徐々に強まっているのである。

アラブの春の中でシリアでも抗議行動が始まると、当初は、サウジアラビアのアブドッラー国王はシリアのアサド大統領に電話をして、アサド大統領への支持を表明している 13 。しかし、バンダルなどによる反アサドの反政府勢力支援の動きが強まるなかで、アブドッラー国王も反アサドへとその姿勢を転換したのであった。

5. まとめと今後の展望

現在のサウジアラビアの外交・対外政策の決定過程では、最終的にはアブドッラー国王が決定権を握っている。したがって、今後の対米関係がどのように展開するかは、アブドッラー国王の考えによるところが大きく、その面でアブドッラー国王とオバマ大統領との関係がどのようになるかが大きな影響を与えよう。また、王政指導部内のコンセンサスがある程度重視されるサウジアラビアの政策決定過程では、国王や皇太子を含むサウジアラビアの王政指導部が、アメリカとの関係をどのように考えているかも重要である。

オバマ政権は、2013年後半にサウジアラビアとの関係が悪化すると、関係の修復をめざし、11月にケリー国務長官をサウジアラビアに派遣し、12月にはヘーゲル国防長官を派遣し、2014年1月には再度ケリー国務長官を派遣しアブドッラー国王と会談させている。3月にはオバマ大統領自身がサウジアラビアを訪問する予定で、アブドッラー国王と会談し、サウジアラビアとの関係の修復を図ろうとしている。

一方で、サウジアラビアにとってもアメリカとの協力関係は、安全保障の確保のために、そして、サウジ国軍の役割を低く抑えておくためにも重要である。イランなどの脅威が続く限り、このアメリカとの協力関係が大きく変わることはないであろう。

イランではロウハーニー新大統領が登場し、アメリカなどとの間で核協議が進みつつある。しかし、ロウハーニー新大統領のGCC諸国に対する融和路線が続くとしても、サウジアラビアがイランに対する警戒心を解くまでには時間が必要で、当面は、サウジアラビアの警戒心が緩むとは思えない。

バンダル・ビン・スルターンやトルキー・ビン・ファイサルは、サウジアラビアの王族のなかで政策決定の中枢の位置を占めているわけではない。アブドッラー国王やスルターン皇太子(第1副首相兼務)、そしてムクリン第2副首相、サウード外相、さらにはムハンマド内相、国家警備隊担当大臣のミタブなどの王政中枢は、アメリカとの協力関係の維持を必要と判断する可能性が高いのではないかと考えられる。

バンダルは22年間にわたり駐米大使を務め、トルキーも駐米大使を務めたように、両者はアメリカの政治に精通した職業外交官である。両者の発言は、アメリカと決別するというものではなく、アメリカへの警告であると、若干割り引いて聞く必要があろう。

アラブの春が始まって以降、サウジアラビアとアメリカとの間では考え方や利害の相違が強まった。近年のアメリカのアジア重視姿勢や、アメリカ国内でのシェール革命でエネルギー面での湾岸地域の重要性が低下してきたことなどで、今後、アメリカは湾岸地域での軍事的コミットメントを低減していくのではないかとの見方もあり、サウジアラビアが安全保障面でのアメリカとの協力の将来に不安を持っていることも、アメリカとのぎくしゃくした関係の背景にあろう。

しかし、世界のエネルギー供給地域としての湾岸地域の重要性は変わらない。アメリカは、その湾岸地域での軍事力に関しては、イラクやアフガニスタンでの戦争で増大した分は削減するであろうが、湾岸地域の安定を守るために必要な空軍・海軍のプレゼンスは続ける姿勢を維持している。湾岸地域の混乱は世界のエネルギー供給に重大な影響を与え、そのことはアメリカにも跳ね返ってくるからである。

近年、ロシアや中国の湾岸地域への進出が注目されている。しかし、湾岸地域に兵力を常駐させることの出来るのはアメリカのみであり、ロシアや中国がアメリカに取って代わることは出来ないであろう。

したがって、安全保障を軸としたサウジアラビアとアメリカとの関係は、当面は維持されるものと考えられる。少なくとも、アブドッラー国王が健在で王政指導部の中心にいる限りは、アメリカとの関係は維持されるものと考えられる。

安全保障面でのアメリカとの協力関係は、イランの脅威に対処することを主な目的としてきた。現在、イランとの間で進められている核開発をめぐる協議が進展すれば、イランへの制裁が緩和・解除される可能性もある。だが、米欧諸国とイランとの関係が改善されるとしても、サウジアラビアのイランに対する警戒感が弱まるまでには、相当の時間を必要としよう。サウジアラビアとアメリカとの協力関係は、今後も続くものと思われる。

もっとも、核協議が成功しイランの核兵器開発の可能性がなくなれば、また、GCC諸国への融和姿勢を見せているロウハーニー政権の現在の路線が今後も長期間続くとすれば、現在は対立しているサウジアラビアとイランとの関係も、中長期的には改善されることが期待できよう。

しかし、その後も、バハレーンに対する政策の相違など、サウジアラビアとアメリカとの間のぎくしゃくした関係は続いていくことになる。2013年10月には、サウジアラビアは国連安全保障理事会の非常任理事国に選ばれたが就任拒否を表明し、国連外交に波紋を起こした。サウジアラビアは、就任拒否に際し外務省声明を発表し、安保理はシリアのアサド政権が化学兵器を使ったことに対し有効な制裁措置を取らず、また、パレスチナ問題も解決できず機能不全に陥っていると非難した。就任拒否は、安保理への批判であると同時に、有効な対策を取れなかったアメリカに対するいらつきも示していよう。

同じ頃に、政府の要職にある複数の有力王族がアメリカの中東政策に不満を表明している。サウジアラビアの対外諜報機関(the General Intelligence Directorate、GID)の長であるバンダル・ビン・スルターン(元駐米大使)は、サウジアラビアは、アメリカがシリアでの戦争で行動を起こさなかったことと、アメリカがイランに対し核開発をめぐる協議を申し入れたことに抗議して、アメリカとの関係を大きく転換すると述べている 10 。また、元駐英・前駐米大使のトルキー・ビン・ファイサルもアメリカの対シリア政策などを批判している 11 。

サウジアラビアのアメリカに対する不満は、主要なものは、エジプト革命に際してムバーラク大統領を助けなかったこと、2013年9月に、シリア政府軍が化学兵器を使用したことを受けた対シリア攻撃をアメリカが回避したこと、そして11月にアメリカがイランとの核協議(イランとP5+1)を開始したことにあった。

サウジアラビアはシリア内戦に際しては、反政府勢力へ資金と武器を供与するなどの支援を続けていた。アメリカの対シリア軍事攻撃が実施されればアサド政権に大きな打撃となり、反政府勢力に有利な状況が生まれることを期待していたが、攻撃回避でアメリカに裏切られたとの気持ちを持ったものである。イランとの核協議開始は、サウジアラビアは制裁によってイランの核開発を放棄させることを期待していたものの、協議開始によって核開発放棄の今後が不透明になり、しかも、イランの孤立が緩和され、地域でのイランの活動の活性化につながることに、サウジアラビアが反発したものである。

バンダル・ビン・スルターン(元スルターン皇太子の息子)やトルキー・ビン・ファイサル(元ファイサル国王の息子)は、サウジアラビアの王族のなかではいわゆる第3世代に属する有力者である。第3世代の王族とは、初代国王アブド・アル・アジーズの息子たちが第2世代で、その子供たちの世代のことである。

第3世代の王族のなかでは、彼らはサウジアラビアが豊かになった時代に少年・青年時代を過ごし、父親の世代よりも、国力に応じた積極的な外交・対外政策を展開することを主張する傾向が強い 12 。また、彼らのなかには、イランやシーア派系勢力に対し、より厳しく対応すべきである主張も見られる。バンダル・ビン・スルターンが、その積極的でかつ強硬な外交・対外政策を行おうとする流れの代表格の人物である。世代交代が少しずつ進み、第3世代などの若い世代の発言力が強まっていくなかで、サウジアラビアの外交で積極的な外交・対外政策を展開しようとする流れが徐々に強まっているのである。

アラブの春の中でシリアでも抗議行動が始まると、当初は、サウジアラビアのアブドッラー国王はシリアのアサド大統領に電話をして、アサド大統領への支持を表明している 13 。しかし、バンダルなどによる反アサドの反政府勢力支援の動きが強まるなかで、アブドッラー国王も反アサドへとその姿勢を転換したのであった。

5. まとめと今後の展望

現在のサウジアラビアの外交・対外政策の決定過程では、最終的にはアブドッラー国王が決定権を握っている。したがって、今後の対米関係がどのように展開するかは、アブドッラー国王の考えによるところが大きく、その面でアブドッラー国王とオバマ大統領との関係がどのようになるかが大きな影響を与えよう。また、王政指導部内のコンセンサスがある程度重視されるサウジアラビアの政策決定過程では、国王や皇太子を含むサウジアラビアの王政指導部が、アメリカとの関係をどのように考えているかも重要である。

オバマ政権は、2013年後半にサウジアラビアとの関係が悪化すると、関係の修復をめざし、11月にケリー国務長官をサウジアラビアに派遣し、12月にはヘーゲル国防長官を派遣し、2014年1月には再度ケリー国務長官を派遣しアブドッラー国王と会談させている。3月にはオバマ大統領自身がサウジアラビアを訪問する予定で、アブドッラー国王と会談し、サウジアラビアとの関係の修復を図ろうとしている。

一方で、サウジアラビアにとってもアメリカとの協力関係は、安全保障の確保のために、そして、サウジ国軍の役割を低く抑えておくためにも重要である。イランなどの脅威が続く限り、このアメリカとの協力関係が大きく変わることはないであろう。

イランではロウハーニー新大統領が登場し、アメリカなどとの間で核協議が進みつつある。しかし、ロウハーニー新大統領のGCC諸国に対する融和路線が続くとしても、サウジアラビアがイランに対する警戒心を解くまでには時間が必要で、当面は、サウジアラビアの警戒心が緩むとは思えない。

バンダル・ビン・スルターンやトルキー・ビン・ファイサルは、サウジアラビアの王族のなかで政策決定の中枢の位置を占めているわけではない。アブドッラー国王やスルターン皇太子(第1副首相兼務)、そしてムクリン第2副首相、サウード外相、さらにはムハンマド内相、国家警備隊担当大臣のミタブなどの王政中枢は、アメリカとの協力関係の維持を必要と判断する可能性が高いのではないかと考えられる。

バンダルは22年間にわたり駐米大使を務め、トルキーも駐米大使を務めたように、両者はアメリカの政治に精通した職業外交官である。両者の発言は、アメリカと決別するというものではなく、アメリカへの警告であると、若干割り引いて聞く必要があろう。

アラブの春が始まって以降、サウジアラビアとアメリカとの間では考え方や利害の相違が強まった。近年のアメリカのアジア重視姿勢や、アメリカ国内でのシェール革命でエネルギー面での湾岸地域の重要性が低下してきたことなどで、今後、アメリカは湾岸地域での軍事的コミットメントを低減していくのではないかとの見方もあり、サウジアラビアが安全保障面でのアメリカとの協力の将来に不安を持っていることも、アメリカとのぎくしゃくした関係の背景にあろう。

しかし、世界のエネルギー供給地域としての湾岸地域の重要性は変わらない。アメリカは、その湾岸地域での軍事力に関しては、イラクやアフガニスタンでの戦争で増大した分は削減するであろうが、湾岸地域の安定を守るために必要な空軍・海軍のプレゼンスは続ける姿勢を維持している。湾岸地域の混乱は世界のエネルギー供給に重大な影響を与え、そのことはアメリカにも跳ね返ってくるからである。

近年、ロシアや中国の湾岸地域への進出が注目されている。しかし、湾岸地域に兵力を常駐させることの出来るのはアメリカのみであり、ロシアや中国がアメリカに取って代わることは出来ないであろう。

したがって、安全保障を軸としたサウジアラビアとアメリカとの関係は、当面は維持されるものと考えられる。少なくとも、アブドッラー国王が健在で王政指導部の中心にいる限りは、アメリカとの関係は維持されるものと考えられる。

安全保障面でのアメリカとの協力関係は、イランの脅威に対処することを主な目的としてきた。現在、イランとの間で進められている核開発をめぐる協議が進展すれば、イランへの制裁が緩和・解除される可能性もある。だが、米欧諸国とイランとの関係が改善されるとしても、サウジアラビアのイランに対する警戒感が弱まるまでには、相当の時間を必要としよう。サウジアラビアとアメリカとの協力関係は、今後も続くものと思われる。

もっとも、核協議が成功しイランの核兵器開発の可能性がなくなれば、また、GCC諸国への融和姿勢を見せているロウハーニー政権の現在の路線が今後も長期間続くとすれば、現在は対立しているサウジアラビアとイランとの関係も、中長期的には改善されることが期待できよう。

参考文献

- 中東調査会[1978] 『中東・北アフリカ年鑑1977-78年版』、中東調査会。

- 中村覚[2012] 「サウディアラビアによるシリア危機への対応」『中東研究』516号

- 福田安志[2001] 「アブドッラー皇太子時代のサウジアラビア—内政と石油政策、対イラン関係-」、福田安志編『原油価格変動下の湾岸産油国情勢』 アジア経済研究所

- 福田安志編[2007] 『湾岸、アラビア諸国における社会変容と国家・政治-イラン、GCC諸国、イエメン』 アジア経済研究所

- Aarts, Paul and Gerd Nonneman ed.[2005] Saudi Arabia in the Balance, Political Economy, Society, Foreign Affairs , New York, New York University Press.

- Almezaini, Khalid S.[2012] The UAE and Foreign Policy, Foreign Aid, identities and interest , Routledge, London and New York.

- Cordesman, Anthony H. and Nawaf Obaid[2005] National Security in Saudi Arabia, Threats and Responses, and Challenges , Connecticut, Praeger Security International.

- The Emirates Center for Strategic Studies and Research(ECSSR)[2005], The Gulf Challenges of the Future , The Emirates Center for Strategic Studies and Research, Abu Dhabi.

- The Emirates Center for Strategic Studies and Research(ECSSR)[2008], Arabian Gulf Security, Internal and External Challenges , The Emirates Center for Strategic Studies and Research, Abu Dhabi.

- Al-Khalili, Majid [2009] Oman’s Foreign Policy, Foundation and Practice , Praeger Security International, London.

- Legrenzi, Matteo ed.[2011], Security in the Gulf: Historical Legacies and Future Prospects , Routledge, London and New York.

- Long, David E. and Sebasian Maisel[2010] The Kingdom of Saudi Arabia , Second Edition, Gainesville, University Press of Florida.

- Mojtabed-Zadeb, Pirouz[1999] Security and Territoriality in the Persian Gulf, A Maritime Political Geography , Curzon,

- Potter, Lawrence G. and Sick, Gray G. ed.[2002] Security in the Persian Gulf, Origins, Obstacles, and Search for Consensus , Palgrave, New York.

- Rubin, Barry ed.[2002] Crisis in the Contemporary Persian Gulf , Frank Cass, London and Portland.

- Tehranian, Majid ed.[2003] Bridging A Gulf, Peacebuilding in West Asia , I.B.Tauris, London and New York.

- アブドッラー国王は1924年生まれで、2014年に90歳になる。

- サウジアラビアの法律はイスラーム法を土台としており、イスラーム法でカバーすることが難しい分野に関しては国王が別途法律を制定している。その国王制定の法律は、イスラーム法と区別するために「規則(nizam, regulation)」と呼ばれ、イスラーム法と矛盾しないように策定されているとされる。

- 1970年代半ばに、アラブ首長国連邦では外相に非王族が任命されている。独立直後で王族に人材が少なかったことが影響しているのではないかと思われる。

- 統治基本法の全文(日本語訳)は、福田安志編[2007]の第4章・福田安志「サウジアラビアにおける統治体制」の章末に掲載。

- イラン、イラクの人口は世銀の推定に基づく。

- サウジアラビアがパキスタンから核兵器を取得する可能性はこれまで様々なメディアで報道されてきた。最近の事例では、2013年11月6日付けBBC News “Saudi nuclear weapons ‘on order’from Pakistan”などがある。

- SAMA, Monthly Statistical Bulletin, December, 2013.

- “Despite a political rift, US and Saudi Arabia quietly expanding defense ties on vast scale”, 19 May 2011, Associated Press Newswires.

- “Obama says he’s pressing major oil producers to boost supplies to help stabilize fuel prices”, 27 April 2011, Associated Press Newswires.

- “Saudi spy chief says Riyadh to "shift away from U.S." over Syria, Iran”, 22 October 2013, Reuters News.

- “U.S., Britain have not helped Syrian rebels enough, Saudi prince says”, 14 December 2013, Arab News.

- “Saudi spy chief move hints at policy shift”, 22 July 2012, The Financial Times.

- “Saudi king affirms support towards Syria in facing ‘conspiracy’ ”, 29 March 2011, BBC Monitoring Middle East (Syrian news agency SANA).

脚 注